关中汉唐帝陵区土地利用景观格局演变研究

韩申山, 许晓婷, 马新萍, 王建兴

(咸阳师范学院 资源环境与历史文化学院,陕西 咸阳 712000)

人们在土地利用过程中,通过各种技术、手段对土地进行改造,以获得人类生存所需的各种物质资料和活动场所,随着人类对土地的开发、利用和改造的程度不断提高,原始的地表特征也在发生着深刻的改变,引起土地利用的数量、质量以及景观格局等方面也发生着比较大的变化[1]。景观生态学正是基于生态系统演化的角度,来揭示景观的结构、功能和演化的变化规律。1939年,Carl Troll最早提出了景观生态学定义[2]。我国景观生态学研究起步较晚,20世纪80年代,我国开始引入景观生态学的概念、理论和方法,1984年黄锡畴等在《地理学报》上发表了《长白山高山苔原的景观生态学分析》成为国内景观生态学方面的第一篇研究报告[3],自此景观生态学得到广泛的研究和应用,并取得长足进展[4]。

景观格局指不同生态系统和景观单元的空间结构特征,包括景观要素的形状、大小、数目、空间分布与配置,体现空间异质性、空间相关性和空间规律性等内容,研究核心是强调空间格局、生态学过程与尺度之间的相互作用,是景观异质性在空间和时间上的综合表现,又能反映各种生态过程在不同尺度上协同作用的结果[5-6]。20世纪80年代初,Forman和Gorridors提出生态学的“斑块—廊道—基质”模式[7],为景观格局研究奠定理论基础。学者们从景观生态学的基本原理出发,构建了评价景观格局变化的度量指标——景观格局指数[8-10]。按景观格局指数描述的景观对象的结构层次,将景观格局指数分为斑块水平、类型水平和景观水平三大类[11]。但在实际运用中,为了避免指标的高度关联和信息的重叠性,可以简化为描述景观类型的指数和描述景观总体特征的指数两大类[12]。我国学者关于景观格局的研究主要集中在森林景观[13]、河流景观[14]、湿地景观[15]、城市景观[16]、农牧交错带景观[17]、地震带景观[18]等方面,关于帝陵景观带的研究却鲜有所见,本文以关中汉唐帝陵涉及县区为研究区域,从类型水平和景观水平两个方面选取相应指标,以揭示关中汉唐帝陵区土地利用对于景观格局的影响,为汉唐帝陵区的保护和可持续利用提供理论指导。

一 研究区概况

关中汉唐帝陵包括唐十八陵和西汉十一陵,分布于咸阳市、西安市和渭南市,唐十八陵分布于咸阳市乾县(乾陵、靖陵)、礼泉县(昭陵、建陵)、泾阳县(崇陵、贞陵)、三原县(献陵、庄陵、端陵)、渭南市富平县(定陵、元陵、丰陵、章陵、简陵)和蒲城县(桥陵、泰陵、景陵、光陵)[19],西汉十一陵分布于咸阳市兴平市(茂陵)、秦都区(平陵)、渭城区(延陵、康陵、渭陵、义陵、安陵、长陵、阳陵)、西安市灞桥区(霸陵)和雁塔区(杜陵)[20]。由于灞桥区和雁塔区基本为城市建设区,土地利用类型单一,故本文研究区域为乾县、礼泉县、泾阳县、三原县、富平县、蒲城县、兴平市、秦都区和渭城区。

二 数据来源与研究方法

(一)数据来源

本文的研究数据是基于地理空间数据云平台在Landsat 4-5TM卫星数据集中选取研究区域2005年、2010年和2016年云量较少的遥感影像数据,其分辨率均为30m。用于验证解译结果的统计数据来源于陕西省统计年鉴、陕西省区域统计年鉴和相关政府网站。本文在分析之前先对遥感数据进行了几何纠正、波段数据选择和融合、镶嵌、采样和成分、众数滤波和边界清理等环节,以获得较为准确的土地利用景观格局数据。

(二)土地利用分类

为了保证分类的科学性和景观格局分析的顺利进行,在参照中国土地利用现状分类国家标准(GB/T21010—2007)的基础上,综合考虑遥感影像的解译能力、研究区域的实际情况,突出主要地类的原则,将本研究区域的分为耕地、林地、园地、水域、建设用地和其他用地6个一级地类。

(三)研究方法

本文根据研究区域特点和研究需要从类型水平和景观水平两个方面构建景观评价指标分析景观格局变化。

1.类型水平分析

在类型水平上对景观格局进行分析,可以明确不同的景观类型的动态变化及其对整个景观类型的影响[21]。本文选取的类型指标有:斑块个数、平均斑块面积、斑块密度、斑块形状指数、分离度指数,各指标含义及计算公式见表1。

表1 类型水平指标含义及计算公式

2.景观水平分析

从景观水平对景观格局进行分析,可以明确整个景观格局的演变规律[21]。本文选取的景观水平指标有:多样性指数、优势度指数、均匀度指数和破碎度指数。各指标含义及计算公式见表2。

表2 景观水平指标含义及计算公式

三 结果与分析

(一)关中汉唐帝陵区景观格局变化的结果分析

1.类型水平上的景观格局变化结果分析

利用ArcGIS的空间分析功能,分析关中汉唐帝陵区在2005年、2010年和2016年类型水平上的景观格局指数,结果见表3。

表3 关中汉唐帝陵区2005年、2010年、2016年类型水平上的景观格局指数

斑块个数的时间变化可以分为两大类:一类是“少—多—中”,土地类型为耕地、林地、园地、水域和建设用地,斑块数量2005年最少,2010年最多,2016年居中,整体看,这些类型的斑块个数在增加,说明其破碎化程度在增加,表明人类活动对其干扰程度不断加大;另一类是“多—中—少”,土地类型为其他用地,其斑块个数一直在减少,说明其破碎化程度在降低,斑块趋于集中分布。

平均斑块面积的时间变化也可以分为两大类:一类是“最大—最小—居中”,土地类型为耕地、林地和建设用地,平均斑块面积2005年最大,2010年最小,2016年居中。整体来看,这些类型平均斑块面积在减少;另一类是“最大—居中—最小”,土地类型为园地、水域和其他用地,平均斑块面积一直在减小,2016年最小。总体来看,所有土地类型的平均斑块面积都有变小的趋势,说明土地利用受到人类干预的程度在不断增大。

斑块密度的时间变化也可以分为两大类:一类是“最小—最大—居中”土地类型为耕地、林地和建设用地,2005—2010年其斑块密度在增大,2016年稍有减少;另一类是“最小—居中—最大”,土地类型为园地、水域和其他用地,2005—2016年,其斑块密度一直在增大,2016年最大。总体来看,所有土地类型的斑块密度都有变大的趋势,说明土地利用受到人类干预的程度在不断增大,斑块的个数在增加。

斑块形状指数的时间变化可以分为四大类:第一类是“居中—最大—最小”,土地类型为林地和水域,其斑块形状变化为“较规则—最不规则—规则”;第二类是“最小—最大—居中”,土地类型为园地和建设用地,其斑块形状变化为“最规则—最不规则—较规则”;第三类是“居中—最小—最大”,土地类型为耕地,其斑块形状变化为“较规则—最规则—最不规则”;第四类是“最大—居中—最小”,土地类型为其他用地,其斑块形状的变化为“最不规则—较规则—最规则”。由整体来看,耕地、园地和建设用地的斑块形状呈现出越来越不规则的变化趋势;林地、水域和其他用地的斑块形状呈现出越来越规则的变化趋势。

斑块分离度指数的时间变化可以分为三大类:第一类是“最小—最大—居中”,土地类型为耕地、林地、建设用地,2005—2010年斑块分离度在增大,2016年比2010年稍有减少;第二类是“最小—居中—最大”,土地类型有水域和其他用地,2005—2016年斑块分离度一直在增大;第三类是“最大—最小—居中”,土地类型为园地,2005年斑块分离度最大,2010年最小,2016年居中。整体来看,除园地外,其余类型的斑块分离度呈现变大趋势,说明斑块之间的距离在增大,趋于分散布局。

2.景观水平上的景观格局变化结果分析

从表4可知,关中汉唐帝陵区土地利用的多样性指数从2005年的1.849 1一直增加到2016年的1.955 6,呈现出不断增加的态势,表明景观组成成分复杂性(多样性)在增加。从解译数据可知,2005年、2010年和2016年三年中,面积占比比较大的土地类型是:耕地、建设用地和园地。2005—2016年,耕地占比减少了7.98%,园地占比增加了6.61%,建设用地占比增加了4.41%,其他用地占比减少了3.43%。由此可见,正是由于园地、建设用地占比的增加,导致了景观多样性指数数值的增加。说明不同土地利用类型在整个研究区域所占的比例差异在逐步缩小,研究区景观趋向于均衡化发展。

关中汉唐帝陵区土地利用的优势度指数从2005年的0.735 9一直减少到2016年的0.629 4,表明景观中各土地利用类型所占的比例差异在逐步缩小,研究区景观趋向于均衡化发展。

关中汉唐帝陵区土地利用的均匀度指数从2005年的53.68%一直增加到2016年的62.54%,表明景观中各土地利用类型所占的比例差异在逐步缩小,研究区景观趋向于均衡化发展。

关中汉唐帝陵区土地利用的破碎度指数的时间变化规律为:“最小—最大—居中”型。即2005年景观格局的破碎度指数值最小,2010年景观破碎度指数值最大,2016年景观破碎度指数值居中。表明2005—2010年是人类对土地利用干预程度不断加剧的时期,耕地斑块密度增加了一倍,林地斑块密度增加了两倍多,土地利用导致景观破碎度显著增加。2010—2016年,是人类对土地利用保护程度不断增强的时期,林地的斑块密度是2010年的三分之一,其他土地类型的斑块密度变化不大,这正是导致景观破碎度减少的原因。

表4 关中汉唐帝陵区各年景观水平上的景观格局指数

(二)关中汉唐帝陵区景观格局变化的原因分析

1.2005—2010年斑块数量增加原因分析

2005—2010年关中汉唐帝陵区各类型景观斑块数量变化情况见表5。

表5 关中汉唐帝陵区2005—2010年各县区土地类型的斑块数量变化

从表5可以得到,2005—2010年关中汉唐帝陵区斑块数量增加值从高到低依次是:林地(19 031)、园地(15 723)、建设用地(10 975)、耕地(9 311)、水域(1 461)和其他用地(-46)。对林地增加量贡献比较大的前三个县区为:兴平市(22.45%),三原县(13.85%),礼泉县(12.72%),对园地增加量贡献比较大的前三个县区为:富平县(24.30%)、泾阳县(20.25%)、三原县(13.24%),对建设用地增加量贡献比较大的前三个县区为:富平县(28.43%)、蒲城县(18.18%)、泾阳县(12.54%),对耕地增加量贡献比较大的前三个县区为:蒲城县(41.59%)、富平县(20.9%)、乾县(16.96%),对水域增加量贡献比较大的前三个县区为:蒲城县(72.42%)、富平县(59.34%)、渭城区(10.34%)。对上述前三名县区进行统计可知,富平县累计占比为132.97%;蒲城县为132.19%,其余各县区累计占比较少。因此,富平县和蒲城县各类型景观斑块数量增加是导致2005—2010年关中汉唐帝陵区斑块数量增加的主要原因。

2.2010—2016年斑块数量减少原因分析

2010—2016年关中汉唐帝陵区各类型景观斑块数量变化情况见表6。

表6 关中汉唐帝陵区2010—2016年各县区土地类型的斑块数量变化

从表6可以得到,2010—2016年关中汉唐帝陵区斑块数量减少值从大到小依次是:林地(14 739)、建设用地(3 376)、耕地(3 300)、其他用地(1 060)、水域(850)和园地(115),斑块数量减少类型主要为林地、建设用地、耕地和其他用地,故本文只分析各县区对这四类用地类型减少量的贡献率。对林地减少量贡献较大的前三个县区是:兴平市(23.84%)、礼泉县(22.82%)、乾县(18.41%),对建设用地减少量贡献较大的前三个县区是:富平县(53.91%)、蒲城县(46.65%)、三原县(20.29%),对耕地减少量贡献较大的前三个县区是:蒲城县(77.61%)、富平县(30.85%)、三原县(17.73%),对其他用地减少量贡献较大的前三个县区是:泾阳县(31.04%)、蒲城县(26.51%)、乾县(18.40%)。对上述前三名县区进行统计可知,蒲城县各类型斑块数量减少累计占比为150.77%,富平县为84.76%,三原县为38.02%,乾县为36.81%,其余各县区较少。由此可见,蒲城县和富平县斑块数量减少是导致2010—2016年关中汉唐帝陵区斑块数量减少的主要原因。

3.2005—2016年关中汉唐帝陵区景观多样性指数不断增加的原因分析

为了探讨关中汉唐帝陵区景观多样性指数的时间变化规律,本文以2005年、2010年和2016年各种土地利用类型的面积占比为横坐标,以不同土地利用类型的土地面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值为纵坐标绘制曲线,并拟合回归方程,结果如图1所示。

由图1可知,回归方程R2为0.999,拟合程度较好,当x=0.38时,y最大为0.512 4。当面积占比小于0.38时,方程值随着面积占比的增加在不断增大;当面积占比大于0.38时,方程值随着面积占比的增加而减小。

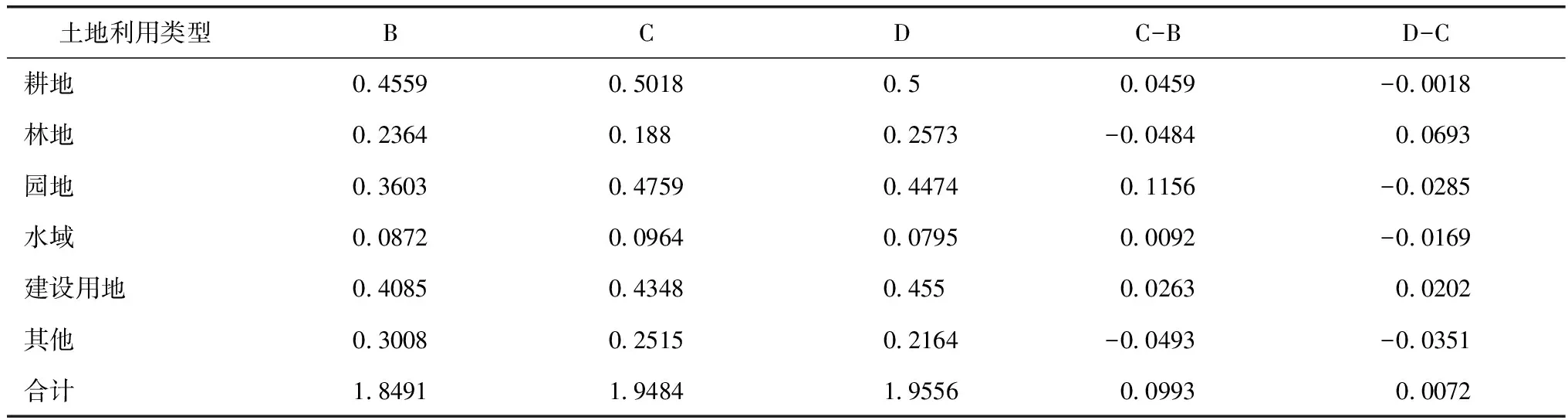

表7中,C-B列值从大到小依次是园地(0.115 6)、耕地(0.045 9)、建设用地(0.026 3)、水域(0.009 2)、林地(-0.048 4)和其他用地(-0.049 3),说明园地、耕地和建设用地是导致2005—2010年土地利用多样性指增加的主要原因。在此时间段,园地面积占比由11.59%增加到21.39%;建设用地面积占比由14.84%增加到17.02%;耕地面积占比由57.98%减少到49.59%,这也与图1的分析结果一致,即当面积占比小于38%时,其与以2为底对数值的乘积的绝对值随面积占比的增加而增大。

图1 关中汉唐帝陵区2005年、2010年和2016年各种土地利用类型的面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值拟合的曲线

表7D-C列的值从大到小依次是林地(0.069 3)、建设用地(0.020 2)、耕地 (-0.001 8)、水域(-0.016 9)、园地(-0.028 5)和其他用地(-0.035 1)。由此说明林地和建设用地是导致2010—2015年土地利用多样性指增加的主要原因。在此时间段,林地面积占比由4.07%增加到6.54%;建设用地面积占比由17.02%增加到18.98%。这与图1的分析结果一致。

表7 关中汉唐帝陵区2005—2016年土地面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值的时间变化情况

注:B列为2005年面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值;C列为2010年面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值;D列为2016年面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值;C-B列为2010年与2005年面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值的差值;D-C列为2016年与2010年面积占比与其以2为底对数值的乘积的绝对值的差值。

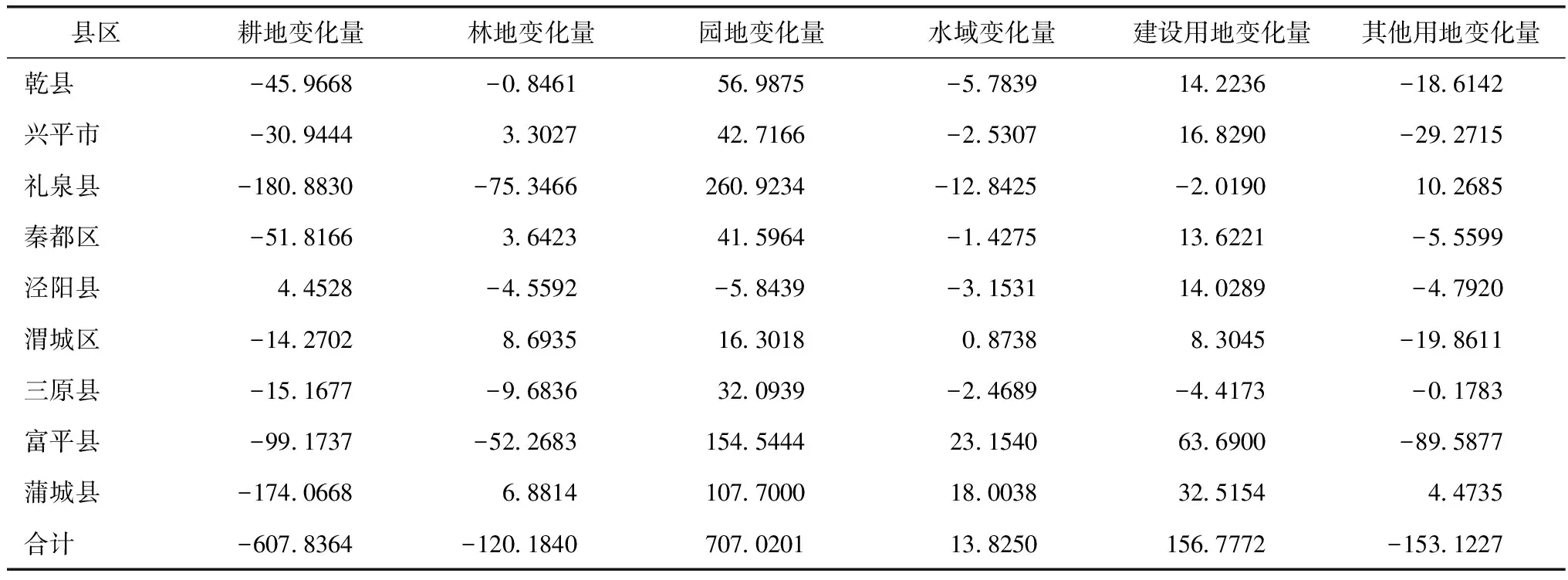

根据解译结果,统计关中汉唐帝陵区2005—2010年与2010—2016年各县区土地类型的面积变化量,结果分别见表8和表9。

从表8可知,2005—2010年园地面积增加量居于前三的是礼泉县(260.923 4km2)、富平县(154.544 4km2)和蒲城县(107.7 km2),建设用地面积增加居于前三的是富平县(63.69km2)、蒲城县(32.515 4km2)和兴平市(16.829 0 km2),耕地面积减少居于前三的是礼泉县(180.883 km2)、蒲城县(174.066 8 km2)和富平县(99.173 7km2)。因此,2005—2010年礼泉县、富平县和蒲城县土地面积变化是关中汉唐帝陵区土地利用多样性指数增加的主要原因。

表8 关中汉唐帝陵区2005—2010年各县区土地类型的面积变化量

注:表中数据单位均为km2。

表9 关中汉唐帝陵区2010—2016年各县区土地类型的面积变化量

注:表中数据单位均为km2。

从表9可知,2010—2016年林地面积增加居于前三位的县区是:蒲城(143.721 1 km2)、富平(16.041 4 km2)和泾阳(15.954 2 km2)。建设用地面积增加居于前三位的县区是:三原县(33.169 1 km2)、泾阳县(31.090 5 km2)和富平县(23.735 7 km2)。因此,富平和泾阳相关土地面积的变化是2010—2016年土地利用多样性指数增加的主要原因。

四 结论

(一)类型水平上的研究结论

2005—2010年关中汉唐帝陵区林地、园地、建设用地、耕地、水域和其他用地斑块数量呈依次增加趋势,说明这些地类斑块破碎化程度在增加;其他用地斑块数减少,其破碎化程度降低,斑块趋于集中分布。富平县和蒲城县斑块数量增加是导致2005—2010年关中汉唐帝陵区斑块数量增加的主要原因。

2010—2016年关中汉唐帝陵区林地、建设用地、耕地、其他用地、水域和园地斑块数量呈依次减少趋势,说明这些地类斑块破碎化程度在减少。蒲城县和富平县斑块数量减少是导致2010—2016年关中汉唐帝陵区斑块数量减少的主要原因。

从平均斑块面积大小看,自2005年到2016年所有土地类型的平均斑块面积都有变小的趋势,说明土地利用受到人类干预的程度在不断增大。

从斑块密度大小来看,自2005年到2016年所有土地类型的斑块密度都有变大的趋势,说明土地利用受到人类干预的程度在不断增大。

从斑块形状指数大小来看,自2005年到2016年耕地、园地和建设用地的斑块形状呈现出越来越不规则的变化趋势;林地、水域和其他用地的斑块形状呈现出越来越规则的变化趋势。从斑块分离度指数大小来看,自2005年到2016年在6种土地类型中只有园地的分离度在变小,其余类型的斑块分离度在变大,说明斑块之间的距离在增大趋于分散布局。

(二)景观水平上的研究结论

关中汉唐帝陵区在2005—2016年间,由于园地、建设用地占比的增加,导致了景观多样性指数从2005年的1.849 1一直增加到2016年的1.955 6,表明景观组成成分复杂性(多样性)在增加。2005—2010年,礼泉、富平和蒲城县相关类型土地面积变化是景观多样性指数增加的主要原因,2010—2016年,富平和泾阳县相关类型土地面积变化是景观多样性指数增加的主要原因。

关中汉唐帝陵区在2005—2016年间,土地利用的优势度指数从2005年的0.735 9一直减少到2016年的0.629 4,表明景观中各土地利用类型所占的比例差异在逐步缩小,研究区景观趋向于均衡化发展。

关中汉唐帝陵区在2005—2016年间,土地利用的均匀度指数从2005年的53.68%一直增加到2016年的62.54%,表明景观中各土地利用类型所占的比例差异在逐步缩小,研究区景观趋向于均衡化发展。

关中汉唐帝陵区在2005—2016年间,景观破碎度指数呈现“最小—最大—居中”规律,表明2005—2010年,人类对土地利用干预程度不断加剧,耕地斑块密度增加一倍,林地斑块密度增加两倍多,导致景观破碎度显著增加;2010—2016年,人类对土地利用保护程度不断增强,林地斑块密度是2010年的三分之一,导致景观破碎度减少。