深层砂砾岩油藏注CO2 相态变化与吞吐参数优化

王先荣,李 超,李 翀

(中国石化华东石油工程有限公司科技发展分公司,江苏南京210031)

CO2混相或非混相驱是一种重要的提高采收率技术, 在不同的油藏和流体条件下均具有巨大潜力,李士伦等认为其主要机理是体积膨胀、溶解气驱、降低原油黏度和相间界面张力、改善流度比和毛管渗吸作用,抽提萃取原油中轻质组分[1-3]。由于CO2吞吐投资少、见效快、风险小、适应范围广, 近年来作为有效的增产手段越来越受到关注与重视。

江苏、中原、冀东、胜利等油田均已成功开展CO2吞吐矿场试验, 并取得较好的增产效果[4-7]。CO2技术的运用从稠油油藏起逐渐向普通黑油油藏拓展,研究及应用重心从高、中渗油藏逐步向低渗、特低渗油藏转移,油藏深度由中浅层向中深层推广, 驱替机理及配套技术研究也取得了较大进展[8-9]。 针对砂砾岩油藏的研究以基于室内实验的驱替机理和可行性评价为主[10],施雷庭等人研究了超临界CO2吞吐的适应性, 分析了束缚水对CO2的影响[11],但现场应用实例较为少见。

1 油藏概况

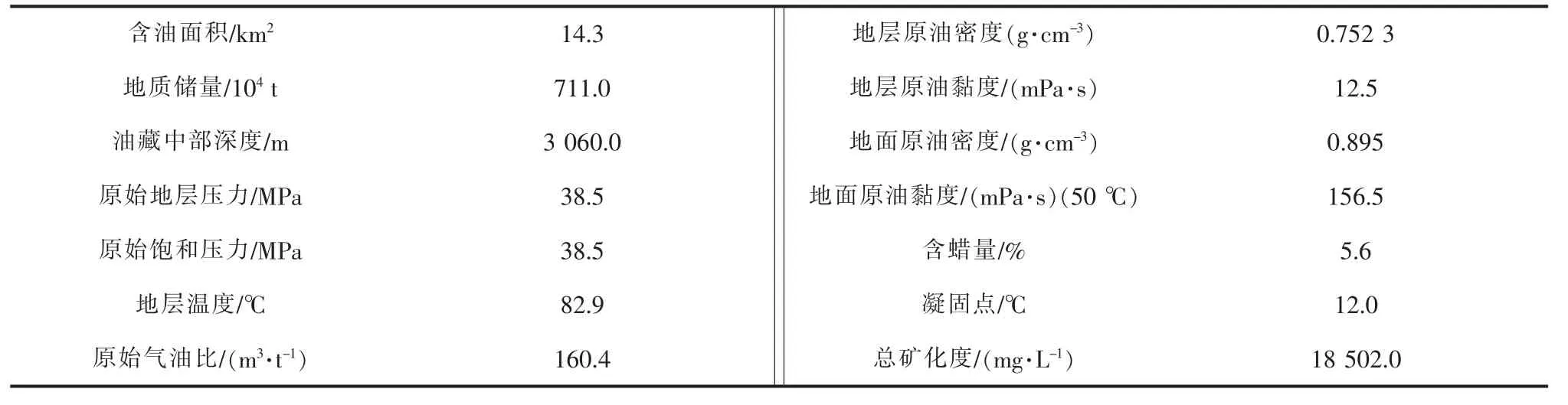

WQN油藏目的层为二叠系上乌尔禾组, 砂砾岩储层平均孔隙度8.8%,平均渗透率6.1×10-3μm2,油藏平均埋深3 060 m。 油藏具有原始气油比高,原始地层压力和饱和压力高的特点(见表1);原油自身流动能力弱,储层流体流度仅0.488×10-3μm2/(mPa·s);因原始地层压力与泡点压力相等,地层压力易降至泡点以下, 油藏早期主要依靠气压驱动和溶解气驱动。

开发阶段油井自然产能低, 多数依靠压裂见产,但压裂后稳产期短且产量递减快,地层能量亏空大, 后期的注水开发和衰竭式均不能建立有效驱替,无法满足开采需求。 目前油井多处于低速低效衰竭式开采甚至关停状态, 区块采出程度仅6.4%。

表1 WQN上乌尔禾组油藏参数

2 注CO2相态变化特征

油气藏流体PVT性质及注入气体后流体相态的物理模拟研究对油气藏注气开发非常重要,因此通常采用室内实验评价技术开展目标油藏原油组分及相关相态实验,运用WinProp软件包对实验数据开展相态拟合及注气膨胀实验拟合研究,分析CO2吞吐增溶膨胀、降黏、溶解抽提原油组分及混相、非混相驱油的相关机理。

所用实验样品以目标区现场取得的分离器油样和气样在实验室按原始地层条件复配获得。

2.1 增溶膨胀特征

地层油注气实验测试结果(见图1)显示,在低注入量范围,原油泡点压力上升缓慢, 注入CO2达到30 mol%以后泡点压力上升加快,注入量达到40 mol%时饱和压力上升到50 MPa,预测至50 mol%时饱和压力将上升到90 MPa以上。 在注入气量小于40 mol%时,随着注气量增加,膨胀系数线性增加,表明CO2对原油的膨胀能力较强,有利于注入的CO2对地层油通过增溶膨胀提高含油饱和度驱油;当大于40 mol%时,随着注入气量的增加,膨胀系数增加趋缓,CO2对原油的膨胀能力明显减弱。

2.2 原油降黏特征

在地层温度下, 随着CO2注入量不断增加,由于原油对CO2的溶解,地层原油黏度逐步下降(见图2), 原油黏度从注气前的11.62 mPa·s下降到5.53 mPa·s,下降程度达52.5%,表明CO2对地层原油有很好的降黏效果,可改善原油流度,有利于返排时提高驱油效率。

2.3 流体相态特征模拟

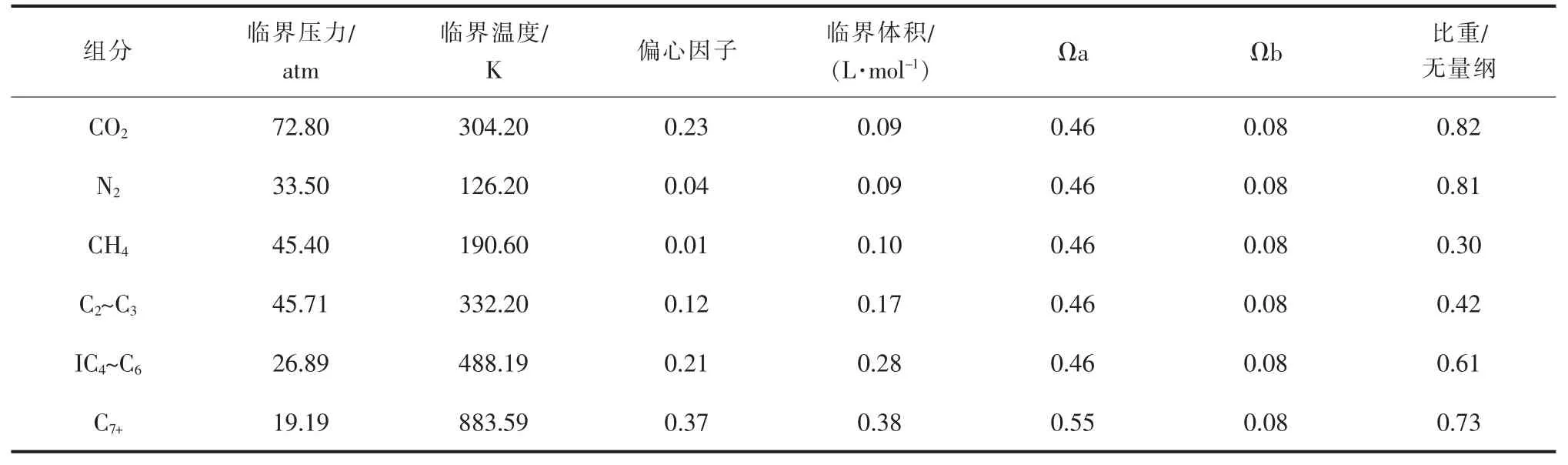

在实验基础上, 利用WinProp相态软件包对单井地层流体相态进行拟合, 获得数值模型中所需的组分临界参数(见表3)。

2.4 混相与非混相特征

不同类型烷烃气的混相驱和非混相驱通常采用拟三角相图来表示,研究认为,混相条件与拟三角相图(或三角相图)中注入流体、油藏原油、临界切线的相对位置有关[12]。 注入气体后,油藏原油与注入气之间出现组分传质, 流体组成由原油组成过渡为注入流体组成,形成驱替过渡带。 运用注气驱相态模拟地层温度下不同CO2注入压力多次接触凝析-抽提驱替过程的组分变化(见图3),三元相图中液相线和气相线间的区域即为两相区;在注入压力36 MPa和49.65 MPa时,注气多次接触过程形成的气相线和液相线组成先是接近再远离,此为近混相驱相态变化特征,还未达到混相驱。

表3 流体组分临界参数

井流物组成分布中,C1+N2含量占52.91%,C2-C6含量占12.79%,C7+含量占34.3%, 油藏原油具有中高含甲烷、低含中间烃、中高含重质烃的特点。随着注入气与原油多次接触, 轻烃组分从原油蒸发并进入注入气,使注入气富化;注入气不断溶于原油中,使原油中间组分不断增加;在一定条件下CO2会从原油中抽提出较重的烃类组分,这样不断使CO2的驱油前缘与原油组成接近。

图3表明压力由36 MPa上升至49.65 MPa时,气相线和液相线更加接近,两相区范围减小,但仍未达到临界点。

3 数值模拟与吞吐参数优化

3.1 模型建立

采用PR状态方程,拟合注CO2原油相态实验测试结果来描述气-油相态特征,模拟满足模型精度要求。 根据W31井油藏参数,采用CMG软件GEM组分模拟器建立单井CO2吞吐三维径向数值模型(见表2、图4)。

网格划分r×θ×k为20×12×16,模型半径210 m,模型总厚度59 m。

表2 W31井径向流模型参数

3.2 生产历史拟合

W31井于1993年8月压裂投产,2019年4月补层后压裂,目前日产液水平8 t/d。采用定日产液量方式进行拟合,拟合情况较好(见图5),满足数模计算要求。

3.3 参数优化

3.3.1 注入量

方案设置为考察单周期注气量为200~1 200 t时吞吐效果,焖井15 d,注气速度5×104m3/d。 模拟7种注入量下的增油量和换油率(见图6)。 预测结果显示,注入量越大,换油率先增后降,周期增油量上升,但增幅逐渐变缓。 从增油量和换油率综合考虑,建议首轮周期注入量为800 t。

3.3.2 注入速度

考察注气速度为(1~10)×104m3/d的6种不同方案的吞吐开采效果,各方案总注气量均为800 t,焖井15 d。 预测结果(见图7)显示增油量和换油率存在明显拐点, 考虑适当增大注气速度有利于油藏快速增压,结合地层注入能力,建议注气速度可在(2~4)×104m3/d范围选择。

3.3.3 焖井时间

方案设置注气量800 t, 注气速度4×104m3/d,考察6种焖井时间(12,14,16,18,20,25 d)时的吞吐效果,模拟结果见图8。 预测结果显示吞吐效果对焖井期相对不敏感, 考虑焖井时间太短不利于与原油充分接触,而焖井过久地层能量损失加重,产油高峰越低,故推荐合理焖井期为15 d。

3.3.4 返排速度

方案设置注气量800 t, 注气速度4×104m3/d,焖井时间15 d,考察返排速度为10,15,20,25 m3/d时的吞吐效果,预测结果(见图9)可见吞吐效果对回采速度相对不敏感,但当回采速度达到15 m3/d时换油率曲线开始趋于平缓。 根据初期油井产能,采液速度控制在15 m3/d,以达到较好的增采效果。

3.3.5 第二轮注气时机

方案设置注气速度4×104m3/d,周期注气量800 t,焖井时间15 d,考察第二轮注气时机为第一周期生产6个月、9个月、12个月、15个月和18个月时的吞吐效果,预测结果见图10。 由于第二轮注入太晚不利于地层压力恢复, 其增油量随生产周期的延长呈下降趋势,建议在第一周期回采6~9个月后开始实施第二轮吞吐。

3.3.6 吞吐周期

方案设置注气速度4×104m3/d, 周期注气量800 t,焖井15 d,考察1~5个吞吐周期时的开采效果,模拟结果见图11。 随着吞吐周期数增加,单周期采油量下降,下降率分别为59%(2次吞吐)、73%(3次吞吐)、 83%(4次吞吐)和85%(5次吞吐)。 从增产角度考虑建议吞吐周期宜为2~3次。

4 现场试验效果分析

W31井位于WQN腰部,按照方案设计,首轮CO2实际注入量801 t,注入速度84 t/d,焖井5 d后油套压保持稳定,8 d后3 mm油嘴放喷, 返排一周后见油,初期平均日产油由措施前的4.9 t/d上升至10.6 t/d, 含水由25%下降为1%, 流压由措施前的22.4 MPa升高至30.9 MPa, 至目前油层中部流压20.4 MPa,日产油4.2 t,累计增油629.1 t。

现场经验表明, 放喷时若连续2 d喷出流体为CO2气且仍不见油,则必须再关井浸泡一段时间[13]。W31井现场放喷初期CO2返排量大, 释放时间长,主要原因为焖井时间短,CO2尚未向油层深部扩散,未能与原油发生进一步的互溶作用,导致能量释放过快,吞吐时效性比预期略有缩短。

5 结论

(1)WQN深层油藏适宜采取CO2吞吐的方式提高采收率,预测油藏混相所需压力较高,而实际地层压力远小于此,因此为非混相CO2吞吐。

(2)CO2注入地层后,原油样品饱和压力、膨胀系数和溶解气油比均上升,且随着注入CO2的增加,地层油组分变轻,CO2对地层原油有着很好的降黏效果,能够改善原油流度,有利于返排时提高驱油效率。

(3)W31井吞吐参数优化结果为:CO2注入量800 t,注入速度(2~4)×104m3/d,焖井时间15 d,采液速度15 m3/d,吞吐周期2~3次。

(4)优化选择合理的吞吐参数是措施成功的关键,但矿场试验中还需根据实际进行适当调整;深层油藏地层压力越高,CO2压缩越大, 为使其波及范围更广,除了适当加长焖井时间,注入量设计时需考虑压缩因素的影响。