多段塞组合调驱在聚驱后油田的研究与应用

孟祥海,赵 鹏,王宏申,韩玉贵,张晓冉,魏 俊,徐 良

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津300452;2.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津300452)

油田聚合物驱后, 常出现剩余油分布零散、油层非均质性加重、开采难度逐渐加大等问题。 聚驱后油藏如何挖掘剩余油潜力、 进一步提高采收率,对确保油田的可持续发展具有重要意义[1-2]。目前国内外陆地油田聚合物驱后常用的提高采收率技术包括高浓度聚驱、二元/三元复合驱、调剖调驱等技术。 海上油田存在平台空间小、单井配注量大、油井堵塞提液难、采出液处理难等特殊性,很多陆地油田的技术无法大面积应用,需研究适用于海上油田的聚驱后提高采收率技术。

1 聚驱后存在问题

渤海L 油田构造形态属于半背斜,储层孔隙度主要为24%~33%,渗透率为(50~5 000)×10-3μm2,地层原油黏度为7.20~19.43 mPa·s。油田2005 年投产,2006 年3 月开始单井注聚,2007 年开始向6 口井注聚合物,2012 年扩大注聚合物方案,2016 年底转全面注水,共有注聚合物井8 口。 聚驱虽能改善流度比、调整平面及层内层间矛盾,但在聚驱后期及聚驱结束后出现一些问题:

(1)吸水剖面再次发生反转,即高渗层吸液能力强,中低渗层吸液能力差甚至不吸液(见图1)。

(2)剩余油分布更加分散,即注采井间剩余油相对较少,而非主流线方向及生产井间存在剩余油的富集(见图2)。

(3)受吸水剖面反转影响,聚驱结束后生产井含水上升速度明显加快,由停注聚前的3.0%上升至目前的10.1%(见图3)。

聚驱后残留在地下的聚合物虽能起到一定作用,但同时会加剧储层的非均质性。 同时转水驱后由于油水流度比的差异,导致注入水的波及面积及洗油效率低,因此,针对L 油田聚驱后存在问题,提出了一种“堵+调+驱洗”多段塞组合[3-10]技术设计思路:堵体系封堵近井水流优势通道,调整纵向吸水剖面;调体系进入油藏深部次级通道,通过它在孔喉处不断“堆积—堵塞—压力升高—变形通过”,促使后续流体转向,进一步扩大波及;最后注入高效驱洗体系,降低油水界面张力,提高洗油效率。 该技术可充分发挥堵、调体系的扩大波及、驱洗体系提高驱油效率的协同作用(见图4)。

2 体系驱油实验

2.1 实验方案

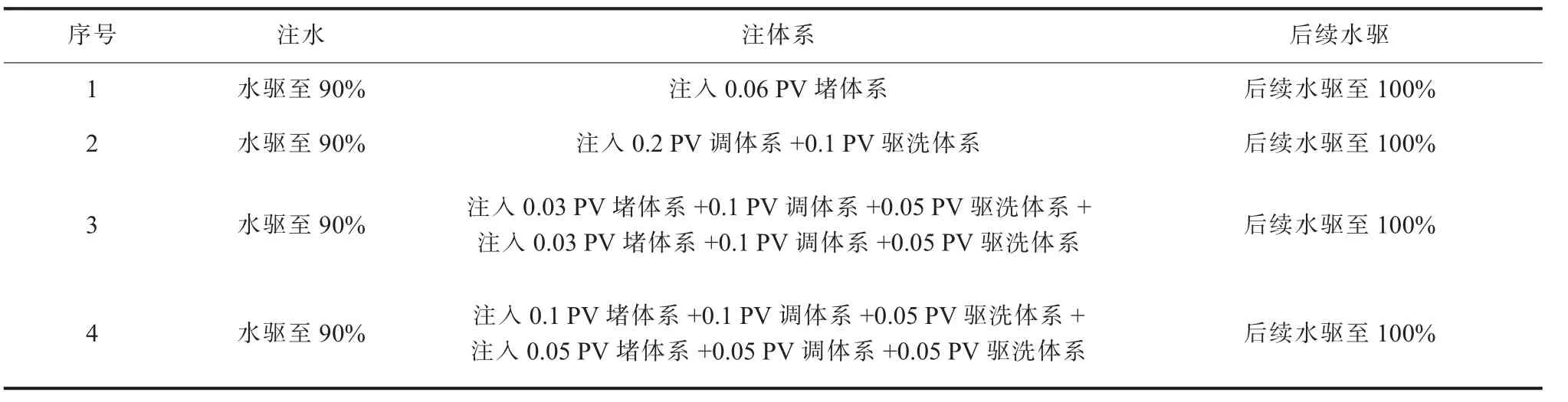

利用三层非均质人造岩心,开展体系组合驱油[11-13]实验(见表1),岩心尺寸为4.5 cm×4.5 cm×30 cm,渗透率分别为500×10-3μm2、1 500×10-3μm2、3 500×10-3μm2; 采用油田注入水和脱水原油; 实验温度63℃。

实验中堵体系组成为质量浓度2 500 mg/L 的聚合物P、2 000 mg/L 的助交联剂ZJ、1 500 mg/L 的辅交联剂FJ、100 mg/L 的缓凝剂HN。 注入岩心后,候凝3 d。 调体系为质量浓度2 500 mg/L 的微球、400 mg/L 的预交联颗粒。 驱洗体系为质量浓度为2 000 mg/L 的高效驱洗剂。

2.2 结果分析

从表2 可以看出, 单一堵体系和单一调+驱洗体系段塞驱油效果不如多段塞组合体系。 三类体系组合时,继续增加堵体系用量,采出程度并没有大幅提高。 分析认为当堵体系用量过大时,会进入中低渗层导致地层堵塞,后续体系无法进入,不能充分发挥深部液流转向作用,影响驱油效率。

从图5 可以看出,注堵体系后,注入压力明显上升,此时含水率还未出现明显下降,继续注入0.1 PV 调+0.05 PV 驱洗体系, 含水率出现明显的下降“漏斗”。 第二轮次组合体系注入后,含水持续下降,且在后续水驱阶段, 降水作用稳定了较长时间,说明堵体系和调体系扩大波及作用明显,同时协同驱洗体系提高驱油效率作用, 从而大幅提高采收率,相比水驱提高采出程度为34.77%。

表1 体系组合驱油实验方案

表2 体系组合驱油实验结果

3 体系组合调驱数字模拟

针对目标井组纵向吸水不均、平面注采井间存在水流优势通道、 聚驱后水驱洗油效率低的问题,提出“堵+调+驱洗”多段塞组合设计方案(见表3)。利用CMG 软件, 针对渤海L 油田进行“堵+调+驱洗”多段塞效果预测(见图6、图7)。

由预测曲线可知:目标井组调驱后,降水增油效果明显,而单一的采用堵或调+驱洗段塞效果远差于“堵+调+驱洗”模式。 这主要是因为三个段塞组合既可以对近井地带大孔道进行封堵, 也可以对油藏深部的次级孔道进行封堵, 然后进行驱洗时在扩大波及的同时提高洗油效率, 从而提高采收率。

表3 目标井组合调驱段塞设计

续表3 目标井组合调驱段塞设计

目前该设计方案尚未在L 油田进行现场应用,“堵+调+驱洗” 技术在渤海某水驱油田的实际应用案例,可作为该技术作业机理及效果的借鉴。

4 渤海油田类似作业应用

4.1 针对目标井组的方案设计

渤海BZ 油田为复杂断块构造油田, 属浅水三角洲沉积, 含油目的层为新近系明化镇组下段,平均孔隙度30.5%,平均渗透率1 095×10-3μm2,油藏温度54~65℃,地层原油粘度为20 mPa·s。目标井组2 注4 采,综合含水72.5%,注入突进明显。

针对目标井组非均质性强、 注入突进明显、水平井注入压力敏感等问题, 提出聚合物凝胶+微球颗粒+表面活性剂的“堵+调+驱洗” 组合设计思路(见表4)。 作业过程中根据油井见效情况提高聚合物凝胶体系用量,减小驱洗段塞用量。

表4 目标井组合“堵+调+驱洗”段塞设计 m3

4.2 应用效果

对比目标井霍尔曲线可以看出,两口井视阻力系数分别为4.6、10.6,残余阻力系数5.4、11.1,均大于1.2,表明作业后水流优势通道得到有效封堵(见图8)。

目标井组作业后, 降水增油效果明显, 井组最大降水9.6%,最大日增油127 m3,目前累计增油14 038 m3,且持续有效(见图9)。

5 结论

(1)室内驱油实验结果表明,“堵+调+驱洗”组合调驱段塞注入方式比单一段塞注入效果好。

(2)现场试验效果表明,“堵+调+驱洗”组合调驱技术可有效封纵向及平面水流优势通道,扩大波及体积,提高驱油效率,从而达到降水增油、提高采收率的目的。