五台山生态关联区生态足迹及承载力时空变化

高艳珍, 郑庆荣, , 罗淑政, 李 晓, 胡砚秋

(1.山西师范大学 地理科学学院, 山西 临汾 041000; 2.忻州师范学院 五台山文化研究中心, 山西 忻州 034000)

0 引 言

生态足迹法是一种衡量人类对自然资源利用以及自然界为人类提供生命支撑服务功能的方法。生态足迹模型以资源消费为媒介, 计算人对自然的需求量和自然的供给量, 并将资源消费按一定系数折算为相应的生物生产性土地面积, 从而对区域资源的消耗和供给状况进行监测, 反映区域资源的消耗强度和人类活动对生态环境的影响, 判断区域经济发展是否处于合理承载力范围之内, 是定量研究区域可持续发展状况的有效工具[1-13]。加拿大学者Rees在1992年首次提出生态足迹这一概念[1], 1996年明确给出生态足迹模型[2], 之后Wackernagelt等[3]对其研究成果进行进一步的推广, 阐述了国家和地区足迹计算方法的原理, 将区域可持续性定义在一个区域的生态承载力范围内, 认为生态足迹是一个基于区域的指标, 量化了各地区的人力资源利用强度和废弃物排放活动与区域生态承载力的关系; 此外, Wackernagelt[4]以智利圣地亚哥为例, 为计算城市生态足迹以及如何将该足迹与可供人类使用的生物容量相比较提供了参考。Fricker[5]利用生态足迹模型测算了新西兰的包括海洋资源在内的生态足迹和生态承载力, 并据此对世界的可持续性作出预警。在国内, 张志强等[6]、 翟胜等[7]较早阐述了生态足迹的理论, 并对方法和计算模型进行改进;安宝晟等[8]、 杨屹等[9]、 赵正等[10]和谢霞等[11]利用生态足迹模型, 分别测算了西藏、 陕西、 黑龙江大庆市和甘肃省的生态足迹及生态承载力;鄢慧丽等[12]利用GIS空间分析技术对武汉市2009、 2012和2016年进行时空演变特征分析;赵鹏宇等[13-14]对忻州市生态足迹及承载力变化进行了时空分析。上述研究对区域可持续发展的评价有一定意义, 也为本区域研究提供了借鉴。

五台山风景名胜区是国家5A级景区, 同时也是世界文化遗产地, 能否可持续发展意义重大, 研究者们对五台山生态环境也尤为重视。 孙泰森等[15]对五台山草地的生态环境进行了分析, 陈新凤[16]分析了五台山生态环境存在的问题, 王国棉[17]研究了生态文明视域下五台山环境变迁与当代修复问题。这些研究从不同角度指出了五台山存在的生态环境问题, 而五台山及其生态关联区的生态足迹有多大? 生态承载力是否足够承担五台山发展的要求? 目前面临的最大生态压力是什么?这些都是急需深入研究的问题。

本文选择了五台山生态关联区域(五台县、 繁峙县和代县)的人类活动数据, 应用生态足迹模型进行测算, 评价五台山生态关联区的生态承载力状况, 揭示目前生态压力的主要因素, 为五台山生态环境保护和区域可持续发展提供参考。

1 研究区概况

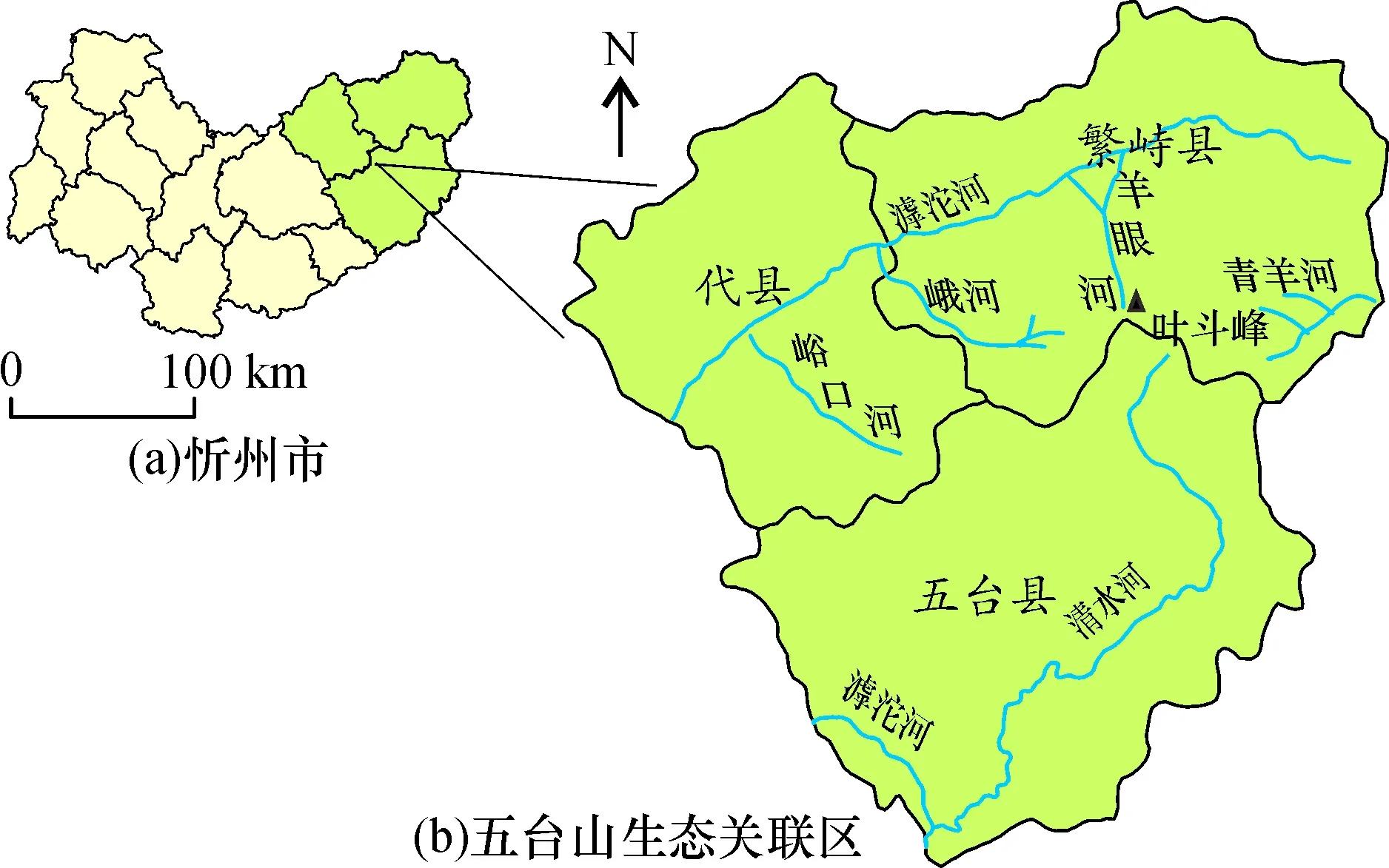

五台山是世界文化遗产地和著名的风景名胜区, 位于山西省忻州市东北部, 北纬38°40′—39°10′, 东经113°00′—113°50′。五台山山体高大, 最高峰是北台的叶斗峰, 以海拔3 061 m成为华北地区最高的山峰, 享有“华北屋脊”之称[18-19]。五台山地形复杂, 气候多变, 土壤多样, 植被垂直带谱比较完整, 生物多样性良好, 生态环境属于脆弱区和敏感区。区内森林和草地覆盖面积大, 河流、 溪水和泉水广布。围绕五台山风景区周边的五台、 繁峙和代县三县是五台山生态环境紧密关联的区域。繁峙县内主要分布3条河流, 分别是青羊河、 羊眼河和峨河, 均发源于五台山, 峪口河位于代县境内, 清水河位于五台县境内。三县行政管理辖区分别位于五台山的北、 西、 南, 呈环绕之势(图1)。三县的人类活动区是五台山风景名胜区的主要影响区域; 三县的生态环境与五台山之间通过河流和山脉构成一体, 形成了紧密的关联区域; 三县的自然地理条件和人类活动规模, 既为五台山提供了生态支持, 也对五台山形成生态压力。因此, 本文选择繁峙、 五台和代县三县管辖区域作为五台山生态关联区, 以真实反映五台山世界遗产地的生态背景并准确分析五台山区域的生态足迹和生态承载力。

五台山生态关联区耕地主要呈条带状分布在滹沱河流经的忻定盆地, 主要位于代县和繁峙县, 五台县的耕地呈现斑块状分布, 沿南部的滹沱河和贯穿五台县的清水河分布; 林地主要分布在五台山生态关联区的西部、 东部和东南部;分布范围最广的是草地, 几乎遍布整个区域;建设用地在三县均呈点状和块状分布, 分布范围较小(图2)。

图1 研究区范围

图2 五台山生态关联区土地利用类型分布图

2 研究方法和数据来源

2.1 计算方法

2.1.1 生态足迹计算方法 生态足迹计算一定时间内人类对不同类型资源的消耗, 并将其折算成生物生产性土地的面积, 生态足迹越大, 对生物生产性土地需求越多, 由此产生的生态压力越大[2]。生态足迹的计算公式为

(1)

式中:EF为总生态足迹(hm2);N为研究区域的人口总数;ef为人均生态足迹(hm2/人);i表示不同类型的消费项目;ri为不同类型生物生产性土地的均衡因子;ci为某类消费项目的人均消费量;pi为生物生产性土地生产第i种消费项目的全球平均产量(kg/hm2)。

2.1.2 生态承载力计算方法 生态承载力是指区域所能提供给人类的生物生产性土地的面积总和[9]。世界环境与发展委员会指出, 生态承载力的12%要用于生物多样性保护。生态承载力计算公式为

(2)

式中:EC为区域总生态承载力(hm2);ec为人均生态承载力(hm2/人);N为研究区域的人口总数;ai为人均占有的生物生产面积;ri为不同类型生物生产性土地的均衡因子;yi为产量因子。

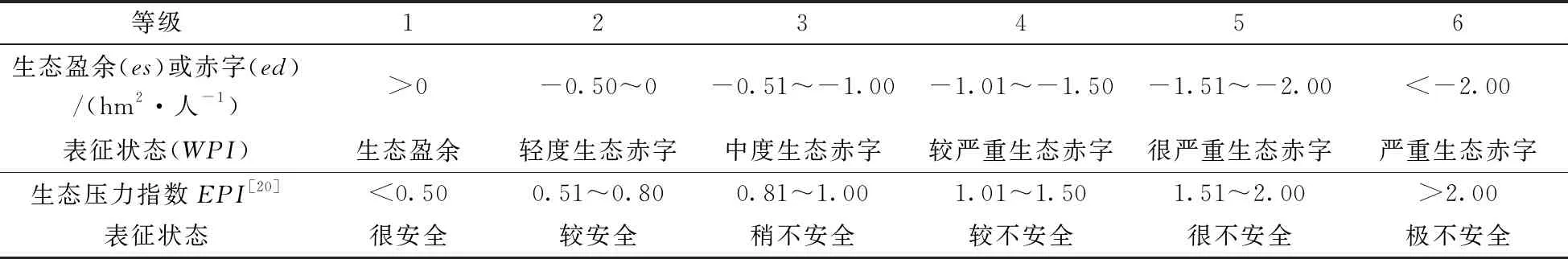

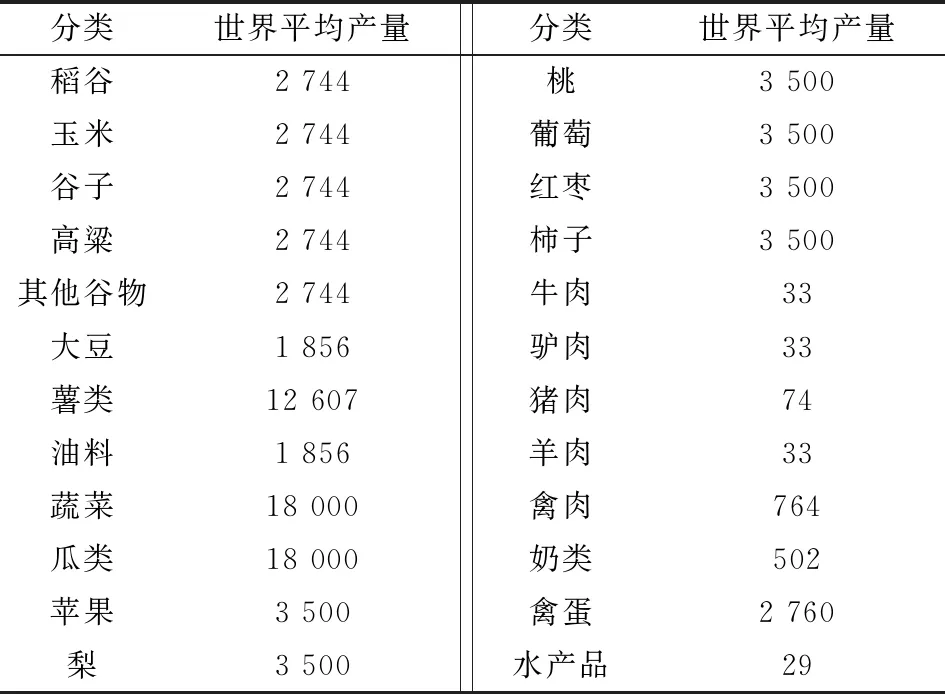

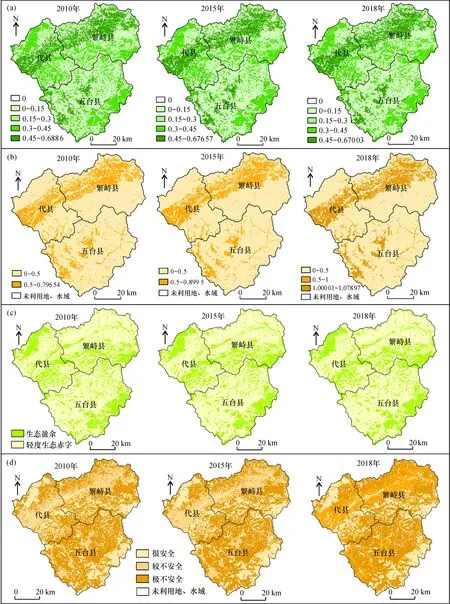

2.1.3 生态盈余或生态赤字计算方法 生态盈亏是生态足迹与生态承载力之差[9]。如果ec>ef, 则表示生态盈余(es); 如果ec es(ed)=ec-ef, (3) 式中:es(ed)为人均生态盈余(或人均生态赤字)(hm2/人)。 2.1.4 生态压力指数计算方法 生态压力指数(EPI)由赵先贵等[20]提出, 是人均生态足迹与人均生态承载力的比值, 该指数反映了区域生态环境的承压程度, 用于可持续发展评价。EPI≤1, 表示生态压力处于可控范围, 生态安全仍有保障;EPI>1, 表明生态压力已经影响到了生态安全, 生态系统平衡受到威胁, 值越大, 威胁越大。根据EPI值将耕地生态压力水平划分为6个等级(表1)。生态压力指数计算公式为 EPI=ef/ec, (4) 表1 评价指标等级划分标准 为便于收集和计算, 用生物资源的产量来代替消费量。生物资源生产数据来源于2011、 2016和2019年《忻州市统计年鉴》, 能源消费数据来自忻州市统计局。其中, 猪主要用粮食和饲料喂养, 西瓜和甜瓜种植在耕地上, 因此, 瓜类和猪肉均纳入耕地部分核算。耕地部分包括稻谷、 谷子、 高粱、 玉米、 大豆、 薯类、 蔬菜、 油料、 猪肉、 甜瓜和西瓜;林地部分包括苹果、 梨、 桃、 葡萄、 红枣和柿子;草地部分包括牛肉、驴肉、羊肉、禽肉、牛奶和禽蛋;建设用地部分主要核算电力;化石能源地部分包括原煤、焦炭、汽油、柴油和电力5类,利用全球单位化石能源土地面积的平均发热量将其转化为化石能源土地面积, 具体为: 天然气折算系数单位是GJ/104m3, 电力折算系数单位是GJ/(104kW·h)[21]; 水域部分几乎依靠外地输入水产品, 本地产量极少, 因此水产品消费不纳入三县。 2016年6月,五台山风景名胜区作为独立的核算单位,因此在计算时除三县外,还包含五台山风景名胜区的数据。 为了与同类研究成果相比较, 以及数据的完整性, 全球平均产量数据(pi)来源于1993年联合国粮食及农业组织统计和杨屹等[9]、赵鹏宇等[14]的研究成果(表2),其中,驴肉数据未在其他文献或资料上找到,以与其相近科目羊肉和牛肉均值33 kg/hm2替代。 表2 生物账户平均产量 由于不同类型生物生产性土地生产能力存在差异, 所得结果不能直接加和进行比较, 需要采用统一的因子对计算结果进行均衡处理。均衡因子是区域内某类生物生产性土地与该区域所有生产性土地平均生产力的比值[20]。不同学者在研究特定区域时会根据实际情况对均衡因子进行修正, 杨屹等[9]通过整理不同年份的均衡因子发现, 耕地、 建设用地、 林地、 化石能源地、 草地和水域均衡因子自1961年以来变动幅度小, 因此将6类生产性土地的均衡因子作均值处理, 即耕地和建设用地为2.34, 林地和化石能源地为1.64, 草地为0.48, 水域为0.32。 2010、 2015和2018年的土地利用数据是利用ArcGIS对Landsat-TM/ETM和Landsat 8遥感影像数据进行人工目视解译生成后获得。耕地包括水田、 水浇地以及部分可用旱地; 林地部分包括林地、 疏林地、 灌木林地和果园; 草地部分包括天然草地、 人工牧草地和其他草地; 建设用地指城镇村及工矿建筑用地、 交通建设用地、 水域设施用地; 水域部分包括河流、 湖泊、 水库、 坑塘、 滩地等; 化石能源用地定义为专门用于碳排放的土地, 但这部分土地很少有预留, 五台山森林和草地分布范围广, 森林和草地的纳碳能力不容忽视, 因此, 本文采用安宝晟等[8]的观点, 用具有纳碳功能的林地和草地来定义化石能源地。 生态承载力是指内部的资源所能供养的最大负荷量[10]。不同区域、 不同类型的土地承载力存在较大的差异, 表现出的资源禀赋能力也各不相同, 需要统一的均衡因子和产量因子对其进行核算, 便于相互比较。产量因子是国家或地区某类生物生产土地的平均生产力与同类土地的世界平均生产力的比值[20]。耕地和建设用地为1.66, 林地为0.91, 草地为0.19, 水域为1。对于化石能源地的产量因子, 多数学者认为化石能源地的产量为0, 安宝晟等[8]认为森林和草地的纳碳功能不容忽视, 对化石能源地产量因子重新定义, 是本地区森林固碳能力与全球平均固碳能力的比值。本文假设五台山生态关联区森林固碳能力与全球平均固碳能力一致, 因此将化石能源地部分的产量因子确定为1。 根据式(1)~(4), 对五台山生态关联区3个年份进行数据计算, 获得研究区各土地类型人均生态足迹、 人均生态承载力、 生态盈亏和生态压力指数结果(表3), 各指标的时间变化和空间分布用Origin和ArcGIS软件绘制成图3~8。 表3 2010—2018年五台山生态关联区各生物生产性土地面积汇总 五台山生态关联区的人均生态承载力稳定在2 hm2/人左右;人均生态足迹呈现逐年增加的趋势, 从1.202 hm2/人增加到2.655 hm2/人;生态盈亏由1.099 hm2/人的生态盈余演变成-0.411 hm2/人的生态赤字;生态压力指数逐年递增, 由0.522增长到1.183, 变化幅度大, 五台山生态关联区的生态环境承压能力降低, 生态压力不容忽视。 结合表3、图4a可见, 五台山生态关联区不同类型生物生产性土地的生态承载力总体稳定, 区内大面积分布的森林群落和草地是主要生态基础, 为五台山的生态承载力提供了主要支撑作用, 成为主要承载因素。化石能源地的人均生态承载力最大, 达到1 hm2/人以上, 这与五台山集中分布大面积的森林和草地能够起到纳碳功能的实际情况相吻合; 耕地次之, 达到0.67 hm2/人以上; 草地、 建设用地的人均生态承载力较小, 在0.1 hm2/人左右; 水域最小, 仅为0.003 hm2/人。 图3 2010—2018年五台山生态关联区各指标变化图 图4b中所示, 研究区不同类型生物生产性土地的生态足迹不均衡, 耕地和草地是主要生态足迹因子, 农业生产区人类活动产生的生态足迹较大, 这与滹沱河谷地主要粮食生产基地的区划地位有关。林地的生态足迹最小, 在0.005 hm2/人左右。这是由于五台山作为重要的生态保护区, 对于林地的保护尤为重视。由图2也可以看出, 建设用地面积较少, 且2010—2018年变化较少, 建设用地的人均生态足迹在0.01 hm2/人左右;草地生态足迹略有增加, 人均生态足迹由0.164 hm2/人增加到0.228 hm2/人; 耕地人均生态足迹最大, 从0.797 hm2/人增加到1.079 hm2/人; 化石能源人均生态足迹变化最大, 从2010年0.228 hm2/人上升到2018年的1.333 hm2/人, 增长了近5倍, 2015年以后超过了耕地生态足迹, 上升为第一因子,反映了化石能源消耗量在快速增加, 节能减排的压力巨大。其主要原因在于2015—2018年三县对于矿产的需求量增加, 区域内矿产开采活动加大, 消耗了大量能源。要注意对于开采量的控制, 避免各种生态问题的出现, 使整个五台山生态关联区的生态环境遭到破坏。 结合表3, 对图4c中生态盈亏分析可知, 草地、 耕地和化石能源地部分显示出生态赤字, 林地部分生态盈余较多, 减少幅度较少, 稳定在0.3 hm2/人。建设用地和水域3个年份的生态盈余一直较少, 建设用地人均生态盈余稳定在0.1 hm2/人, 水域在3个年份均为0.003 hm2/人。化石能源地由2010年最大盈余(0.897 hm2/人)快速变化为2018年的最大赤字(-0.265 hm2/人), 反映了化石能源消耗量在快速增加, 节能减排的压力巨大。 结合表3, 根据图4d生态压力指数, 可知生态压力增大, 耕地、 草地和化石能源地面临巨大生态压力。草地生态压力指数最大, 达到了5.957, 草地成为主要的生态压力因子, 反映了五台山生态关联区传统的牛、 马、 驴、 羊等放牧活动过多, 畜牧生产规模应该得到合理控制, 避免引起草地系统的紊乱。耕地生态压力逐年增加, 由1.157增加到1.610, 生态压力也不容忽视; 化石能源地的生态压力从0.206增加到了1.249, 增长速度快, 已发展为生态压力的第一因子, 对此应引起足够的重视。 结合图2, 从图5a可以看出, 五台山生态关联区人均承载力分布变化不大, 较为稳定, 其中滹沱河流域的生态承载力较其他区域大。由图5b可以看出, 滹沱河流域的耕地人均生态足迹(>0.5 hm2/人)明显高于其他区域和类型, 林地、 草地、 水域和建设用地的人均生态足迹均在0.5 hm2/人以下, 人均生态足迹在0.5 hm2/人以下的范围明显多于0.5 hm2/人以上的, 2018年耕地人均生态足迹超过1 hm2/人。从图5c生态盈亏分布可以看出, 生态赤字分布范围明显多于生态盈余, 但目前均为轻度生态赤字。从图5d生态压力指数可以看出, 草地的生态压力最为严重, 表现为极不安全, 范围最广, 耕地部分生态压力由较不安全变为很不安全, 化石能源地由2010年的很安全演变为较不安全, 变化最为剧烈, 建设用地和林地部分生态一直表现为很安全状态。 图4 2010—2018年五台山生态关联区相关指数变化趋势 图5 2010—2018年五台山生态关联区人均生态承载力(a)、人均生态足迹(b)、生态盈亏(c)、生态压力指数(d)空间分布 通过对五台山生态关联区2010、 2015和2018年3个年份相关指数的测算和时空分析可以得出以下结论: (1)从整体看, 五台山生态关联区的人均生态承载力总体稳定在2 hm2/人左右。人均生态足迹呈现逐年增加的趋势, 从1.202 hm2/人增加到2.655 hm2/人。生态盈亏由1.099 hm2/人的生态盈余演变成-0.411 hm2/人的生态赤字。生态压力指数逐年递增, 由0.522增长到1.183, 变化幅度大, 说明五台山生态关联区的生态承载力正在降低, 生态压力不容忽视。 (2)从时间上看, 不同类型生产性土地的生态足迹不均衡, 耕地和草地是主要生态足迹因子, 变化最大的是化石能源地, 2015年以后上升为第一生态足迹因子, 并出现生态赤字; 其次为耕地, 2010—2018年一直处于生态赤字, 由-0.108 hm2/人变化为-0.409 hm2/人。其余4种变化小, 总体稳定。 (3)从空间上来看, 五台山生态关联区人均承载力分布变化不大, 较为稳定。滹沱河平川谷地的耕地人均生态足迹大于0.5 hm2/人明显高于其他区域和土地类型, 到2018年超过1 hm2/人。生态赤字分布范围明显大于生态盈余范围, 但目前均为轻度生态赤字。生态压力由大到小为草地>耕地>化石能源地>建设用地>林地>水域。 五台山生态关联区大面积分布的森林群落和草地是主要生态基础, 为五台山的生态承载力提供了主要支撑作用。农业生产区人类活动产生的生态足迹较大, 这与滹沱河流域主要粮食生产基地的区划地位有关。草地放牧活动过多, 成为主要的生态压力因子。化石能源地增长过快, 已发展为生态压力的第一因子, 并表现出生态赤字, 可见区域内矿产开采活动加大, 消耗了大量能源, 给区域内的节能减排带来巨大压力。 五台山作为世界遗产地面临挑战, 其生态关联区的生态功能影响五台山的可持续发展。为此, 根据山西主体功能区规划内容[22], 五台山为禁止开发区域, 繁峙县和代县为省级重点生态功能区, 代县为限制开发区域(农产品主产区), 因此需要加快推进五台山及其关联区域功能区的形成。为维持五台山生态关联区的生态环境安全和五台山遗产地整体的健康发展, 需加强对林地、 草地、 耕地和水域的保护, 大力推广还林还草、 合理放牧, 控制放牧和农业生产规模, 维持林地、 草地、 耕地和水域的生态承载力; 根据区域的生态承载力、 资源开发强度以及发展潜力, 统筹未来产业布局, 有步骤地按节能减排目标安排产业转移, 产业布局生态关联区生态承载力相适应; 区内矿产开采做到合理适度, 积极推行清洁能源进行节能减排。 致谢:感谢忻州市统计局对于本文数据收集的大力支持。

2.2 数据来源

3 结果与分析

4 结论与讨论