白蛋白联合蓝光照射治疗新生儿黄疸的临床效果研究

车明伦

(浙江大学医学院附属儿童医院,浙江 杭州,310000)

统计数据表明,足月新生儿中有五成以上会表现出生理性黄疸,但是其中的绝大部分新生儿都无需干预而自信消退。然而部分新生儿会基于一定原因,会出现病理性黄疸,这会使患儿的血清总胆红素水平持续处于较高的水平,进而对患儿的神经系统造成损坏,甚至会造成胆红素脑病[1]。出现病理性黄疸的患儿,会表现出较为明显的发热、寒战、恶心呕吐等症状。所以,对于新生儿黄疸,必须要予以高度重视,尽快为患儿实施针对性治疗,以免造成后续隐患。当前临床上治疗新生儿黄疸,普遍使用光照治疗。然而就实际效果来看,并非每个患儿都可以收到理想效果[2]。而较为常见的问题在于,患儿接受蓝光照射五六小时以后,血清胆红素水平依然无法得到降低。我院今年来,在为患儿实施蓝光照射的同时,增加了白蛋白注射,取得了显著疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年1 月至2019 年12 月期间,在我院接受治疗的120 例足月新生儿黄疸患儿为对象展开此次临床研究;以随机分组的方式将全部患者分成各60 例的参考组和研究组。参考组患儿中男女分别有28 例和32 例,平均日龄(16.3±3.1)d;分娩体重为(3.6±0.7)kg,黄疸出现平均时间为(12.3±1.8)h,从患儿的黄疸类型来看,其中有17 例感染性黄疸患儿,13例母乳性黄疸患儿,18 例溶血性黄疸患儿以及12 例其他类型。研究组患儿中男女分别有26 例和34 例,平均日龄(17.1±3.6)d;分娩体重为(3.3±0.9)kg,黄疸出现平均时间为(12.6±1.9)h,从患儿的黄疸类型来看,其中有20 例感染性黄疸患儿,15 例母乳性黄疸患儿,12 例溶血性黄疸患儿以及13 例其他类型。两组患儿一般资料无差异,P>0.05。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:(1)患儿均符合美国儿科学会制订的新生儿黄疸诊断标准[3];(2)所有患儿均为足月新生儿;(3)所有患儿的肝肾功能均正常;(3)有患儿家属均签署知情同意书。排除标准:(1)早产儿;(2)先天性器质性病变的患儿。

1.3 方法

两组患儿均在入院后给予保暖、营养支持、补液、电解质平衡等治疗,在此基础上参考组患儿单独使用蓝光照射,光箱消毒后应用新生儿黄疸治疗仪(宁波戴维医疗器械有限公司,型号:HXZ-90),设置蓝光箱温度内温度27℃、照射温度30℃,照射波长425-475nm,灯管与床面的距离维持在38-42cm,照射时间8-12h。并对患儿眼睛及会阴部位进行保护,每例患儿均戴上专用蓝光眼罩及蓝光尿片,并予以心电监护。研究组在参考组的基础上增加白蛋白静脉注射治疗,白蛋白1.0g/(kg/次)加入10%葡萄糖溶液15-20mL 充分混合后静脉滴注,两组患者均连续治疗3d,并积极预防患儿出现缺氧、感染、出血、低血糖、酸中毒等并发症。

1.4 观察指标

(1)对比两组患儿接受不同方法治疗后的总有效率,疗效标准如下:痊愈:黄疸症状完全消失,TBil 小于90umol/L;有效:患儿经治疗后黄疸症状明显减轻,且TBil 较入院时下降超过100umol/L;无效:患儿经治疗临床症状并没有缓解或加重,且TBil 较入院时下降不足100umol/L。(2)比较两组患儿治疗前后血清胆红素各项指标,主要包括儿血清总胆红素(total bilirubin, TBil )、接胆红素(dirrect bilirubin, DBil)、降解胆红素(indirrect bilirubin IBil)、高敏C 反应蛋白(high-sensitibity C reactive protein,hs-CRP)。(3)对比两组患儿经不同治疗后黄疸消失的时间。(4)对比两组患儿治疗过程中的不良反应状况。

1.5 统计学方法

使用SPSS20.0 对研究中两组患者的相关指标展开统计分析,计量数据运用t 检验,计数数据运用χ2检验,以P<0.05作为差异具有统计学意义的判断标准。

2 结果

2.1 治疗效果

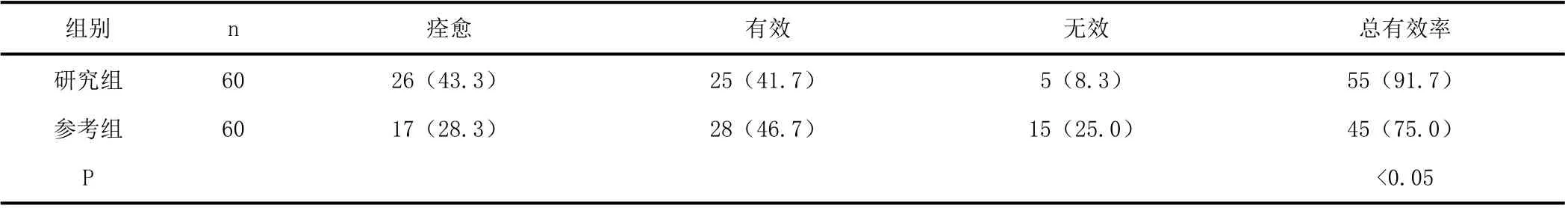

如下表1 中数据所示,接受白蛋白联合蓝光治疗的研究组新生儿的治疗总有效率91.7%显著高于仅接受蓝光治疗的参考组患儿的75.0%,P<0.05。

表1 两组患儿接受不同方法治疗后的总有效率对比

2.2 血清胆红素指标

如下表2 中数据所示,两组患儿治疗前的各项血清胆红素指标均无显著差异,P>0.05。治疗后,研究组患儿的TBil 为(136.0±8.9)umol/L,Dbil 为(7.3±1.2)umol/L,Ibil 为(127.3±6.4)umol/L,hs-CRP 为(10.2±1.6)mg/L,均显著小于参考组患儿,差异均有统计学意义,P<0.05。

表2 两组患儿接受不同方法治疗前后的血清胆红素对比

2.3 黄疸症状消失时间

如下表1 中数据所示,接受白蛋白联合蓝光治疗的研究组新生儿的黄疸症状消失时间(2.1±1.0)d,显著短于仅接受蓝光治疗的参考组患儿的(4.7±1.4),差异有统计学意义,P<0.05。

2.4 不良反应

接受白蛋白联合蓝光治疗的研究组新生儿的不良反应状况发生率10.0%与仅接受蓝光治疗的参考组患者的11.7%没有显著差异,P>0.05。详见下表3.

表3 两组患儿接受不同方法治疗的不良反应状况

3 讨论

对于新生儿来说,由于其体内的儿葡萄糖醛酸基转移酶1A1活性相对较差,研究表明其仅相当于成年人的1%的水平;这种物质在体内能够与胆红素结合,进而使其进入胆汁、肠中从而排除,从而使体内保持正常的胆红素水平,正是因为如此,新生儿胆红素无法被充分结合。如果患儿再同时有败血症、红细胞增多症等症状,或者因为相关药物的使用,使得胆红素水平再进一步提升,则就会有很大概率使得患儿出现溶血性黄疸或胆红素脑病,这种情况下,对脑组织的损害是无法逆转的,所以对于新生儿黄疸必须给与高度重视,并展开及时治疗。统计数据表明,相比于足月新生儿,早产儿出现病理学黄疸的概率要高出许多[4]。但这绝不意味着足月新生儿可以无视黄疸问题。

临床上对于新生儿黄疸的治疗,主要是采用蓝光照射疗法,从而使Z型胆红素转化为E 型胆红素,前者脂溶性而后者则为水溶性,所以转化后就能够通过泌尿系统排出,进而达到降低胆红素水平的效果。但是在此过程中,由于E 型胆红素稳定性相对不足,所以可能会再次转化为Z 型,这也是部分患儿经过照射治疗后胆红素水平反而升高的原因[5]。这就意味着在对患儿实施蓝光照射治疗的同时,如果能够避免E 型胆红素反转,则疗效会得到有效提升。研究表明,在为患儿实施蓝光照射的同时,增加白蛋白能够有助于改善疗效,加快症状缓解。蓝光照射治疗将脂溶性的Z 型胆红素向水溶性的E 型胆红素转化后由于E 型胆红素具有不稳定性又易反转为Z 型胆红素。所以造成新生儿胆红素水平暂时下降而又复升的结果。而白蛋白作为一种胆红素载体,可与E 型胆红素结合,增加其稳定性,从而避免其转化为Z 型胆红素的可能,使E 型胆红素与白蛋白有效结合后排出体外。所以白蛋白联合蓝光照射治疗足月新生儿黄疸有积极作用。另外,白蛋白作为人体天然的产物,其产生的不良反应较各种人工胶体安全性高。

在本次研究中,接受白蛋白联合蓝光治疗的研究组新生儿的治疗总有效率91.7%显著高于仅接受蓝光治疗的参考组患儿的75.0%,P<0.05。两组患儿治疗前的各项血清胆红素指标均无显著差异,P>0.05。治疗后,研究组患儿的TBil 为(136.0±8.9)umol/L,Dbil 为(7.3±1.2)umol/L,Ibil 为(127.3±6.4)umol/L,hs-CRP 为(10.2±1.6)mg/L,差异均有统计学意义,P<0.05。研究组新生儿的黄疸症状消失时间(2.1±1.0)d 显著短于参考组患儿的(4.7±1.4),P<0.05。两组患儿不良反应状况发生率10.0%与11.7%没有显著差异,P>0.05。

综上所述,对于新生儿黄疸患儿,在以蓝光照射治疗的基础上增加白蛋白实施联合治疗,能够非常有效的控制患儿的血清胆红素水平,加快患儿黄疸症状消失速度,在改善疗效的同时不会增加明显不良反应,有较高的临床应用价值。