同期三镜联合手术与分期两镜手术治疗胆囊结石 合并胆总管结石的疗效对比*

王维,陈安平,刘安,周华波,杨帅,徐荣华

(1.川北医学院,四川 南充 637000;2.成都市第二人民医院 肝胆胰外科,四川 成都 610000)

胆囊结石是我国常见疾病,约9.00%~16.00%的患者合并胆总管结石,发病机制为胆囊结石患者误治和失治而引起[1]。胆总管结石的发病率较高,具有发病急、疼痛重且易复发的特点,通过切开取石能够有效地解除梗阻,但所造成的创伤也较大[2]。目前,胆囊结石合并胆总管结石的治疗方案有传统开腹胆总管取石,因该手术创伤过大、术后恢复慢,逐渐被微创手术取代,微创手术逐渐成为患者的主流选择。内镜下逆行胰胆管造影(endoscopic retrograde cholangiopancreatology,ERCP)联合十二指肠镜乳头切开取石术(endoscopic sphincterotomy,EST)、择期行腹腔镜下胆囊切除术(laparoscopic cholecystectomy,LC)是目前主要的微创术式,结石清除率较高、创伤小、患者术后恢复快,但同时ERCP 取石也存在术后并发胰腺炎、乳头括约肌功能失调、胆汁反流造成胆管炎和出现电解质紊乱及恶心呕吐等消化道症状的风险,考虑为减少患者手术创伤以及术后并发症,本院开始实施同期三镜联合治疗胆囊结石合并胆总管结石,采用腹腔镜下输尿管导管顺行引导乳头切开、鼻胆管引流和一期缝合胆总管,取得了较好的成果。现报道如下:

1 资料和方法

1.1 一般资料

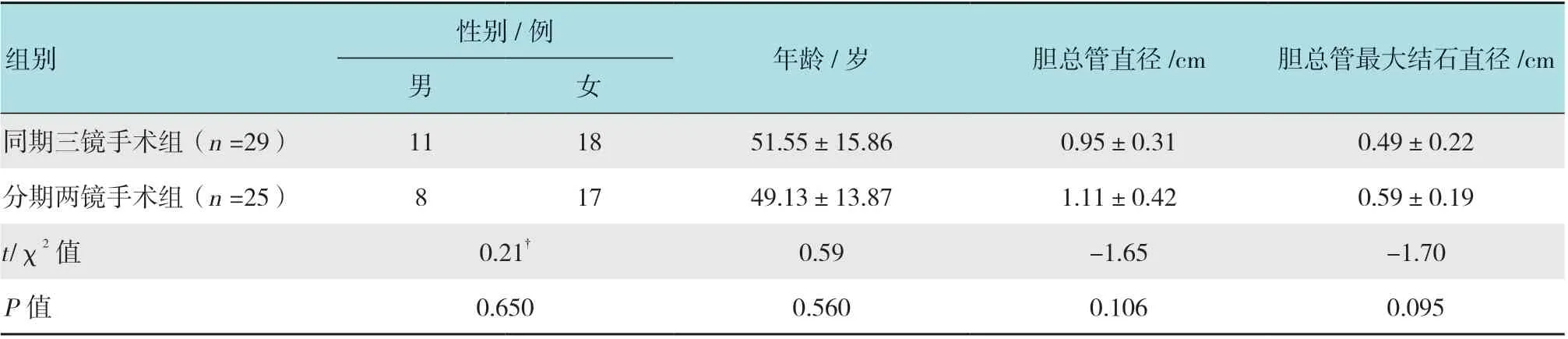

回顾性分析2017年1月-2019年3月成都市第二人民医院收治的54例胆囊结石合并胆总管结石的患者,均为急诊收治病例,分别行同期三镜手术和分期两镜手术。其中,男19例,女35例。分为两组,同期三镜手术组29例,分期两镜手术组25例。同期三镜手术组年龄(51.55±15.86)岁,术前磁共振胰胆管成像(magnetic resonance cholangiopancreatography,MRCP)检查胆总管最大直径(0.95±0.31)cm,胆总管最大结石直径(0.49±0.22)cm,3例表现为正常胆总管直径,其余不同程度扩张,术前有5例出现不同程度的黄疸,22例血液生化全套检查提示转氨酶、总胆红素、直接胆红素不同程度升高。分期两镜手术组年龄(49.13±13.87)岁,术前MRCP 检查胆总管最大直径(1.11±0.42)cm,3例表现为正常胆总管直径,其余不同程度扩张,胆总管最大结石直径(0.59± 0.19)cm,术前有6例出现不同程度黄疸,18例血液生化全套检查提示转氨酶、总胆红素、直接胆红素不同程度升高。所有患者均无急性化脓性胆管炎、胆源性急性胰腺炎、凝血功能障碍、心肺功能不全及其他手术禁忌证,无急诊手术病例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P >0.05),具有可比性。见表1。

1.2 仪器与设备

电视腹腔镜系统(Storz 德国)、胆道镜及光源(Olympus日本)、十二指肠镜(Olympus日本)、普东冲击波碎石仪和Bard 液电碎石仪、腹腔镜下手术器械、腹腔镜冲洗装置、内镜乳头切开刀、取石网和圈套器系列、取石网(Olympus日本)、腹腔引流管、鼻胆管和斑马导丝等。

1.3 方法

1.3.1 同期三镜联合组 解剖胆囊三角,游离胆囊管至胆总管汇合处,经胆囊管汇合部切开或经胆总管前壁切开,切开距离约1.0cm 左右(可放置胆道镜即可),在腹腔镜下通过胆道镜观察结石位置、大小、颜色和性质等,使用一次性取石网,经胆道镜放置于结石下方,张开取石网,调整取石网位置,然后收紧取石网,将结石从胆总管开口处取出,结石较大难以取出时,可行腹腔镜联合胆道镜下冲击波碎石术或液电碎石术,再将结石取出。若术中通过胆道镜观察乳头部狭窄或梗阻时,则需行十二指肠乳头部切开,此时通过胆道镜放置斑马导丝至肠腔,使用4F 输尿管,沿斑马导丝置入肠腔,通过4-0 缝线将鼻胆管固定于4F 输尿管腹腔端,随后术者下台,使用十二指肠镜经口腔插入至胃,再经胃幽门至十二指肠乳头,可见有红白相间条纹的输尿管导管,反复调节位置,直至乳头成直线位,此时通过助手联合腹腔镜,在腹腔缓慢拔出输尿管导管直至突出乳头约2.0cm 处。针式刀沿输尿管导管走向的正前方或右缘前方切开十二指肠乳头至满意。随后调整角度,将输尿管导管肠腔端固定于十二指肠取石网上,退出十二指肠镜,顺行将鼻胆管从腹腔经胆总管拖入肠道,留置鼻胆管尾端于胆总管内,采用4-0 可吸收线行胆总管一期缝合。最后切除胆囊。

表1 两组患者一般资料比较Table 1 Comparison of general data between the two groups

1.3.2 分期两期手术组 十二指肠镜经喉部顺入食管到胃,至十二指肠找到十二指肠乳头,插入三腔造影管,使用碘海醇造影,明确胆总管结石大小、性状、数量及位置。随后引入导丝,使用三腔切开刀沿导丝做乳头切开,置入取石网篮,取出结石。取石完成,再次使用碘海醇造影后未见结石,通过十二指肠镜予以安放鼻胆管至胆总管内,造影见鼻胆管安放于胆总管内,检查乳头无活动性出血后退出十二指肠镜,固定鼻胆管,完成操作。二期行胆囊切除术。

1.4 统计学方法

采用SPSS 20.0 统计软件分析数据,计量资料以均数±标准差(±s)表示,行t 检验,计数资料行χ2检验,P <0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

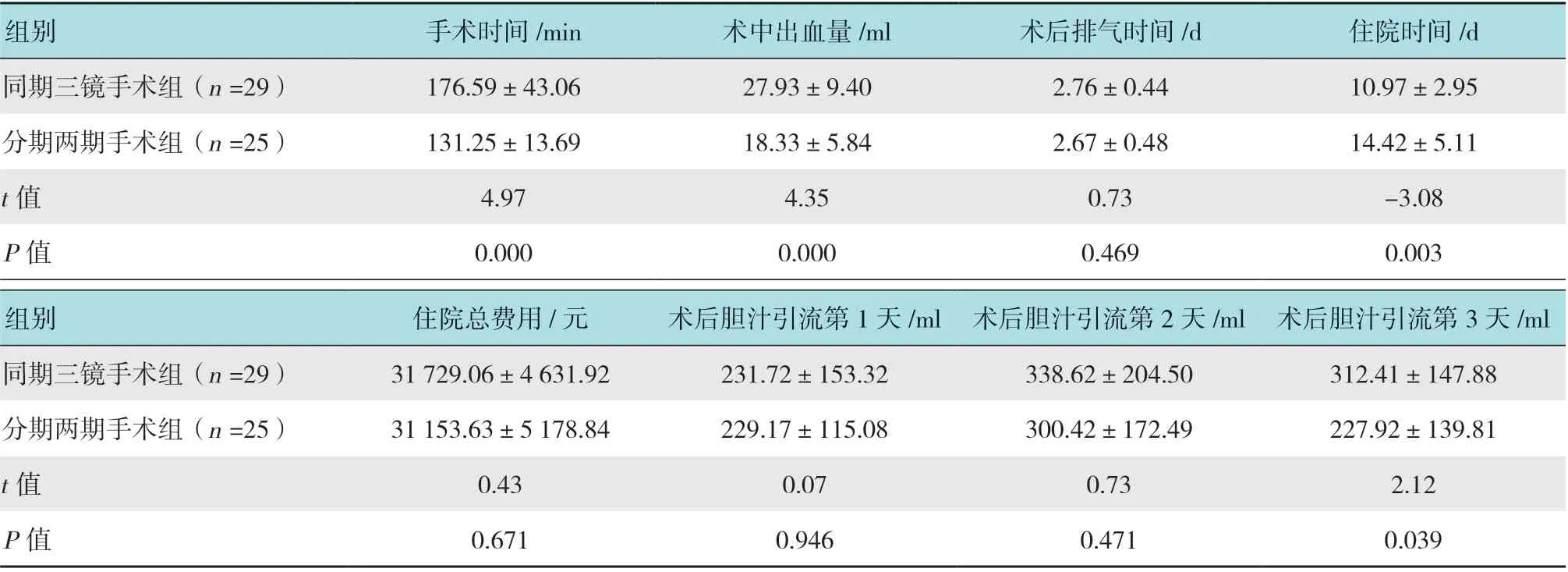

54例均完成手术,两组患者手术相关指标见表2。同期三镜手术组术后1例出现急性胰腺炎,1例出现梗阻性黄疸,转氨酶升高,均予以保守对症处理好转出院,无术后胆汁漏、无肠穿孔、胆管穿孔大出血和重症胰腺炎等严重并发症,无死亡病例。分期两期手术组1例因十二指肠镜取石失败择期安排行同期三镜手术,术后出现轻症急性胰腺炎3例,1例出现电解质紊乱,1例胆囊切除术后出现发热,1例出现黄疸,均经保守治疗后好转出院。所有患者结石全部清除,无中转开腹、肠穿孔、胆管穿孔、大出血和重症胰腺炎等并发症。两组患者手术时间、术中出血量、住院时间和术后第3 天胆汁引流量比较,差异均有统计学意义(P <0.05);术后排气时间、住院总费用、术后第1 天、第2 天胆汁引流量比较,差异均无统计学意义(P >0.05)。

表2 两组患者手术相关指标比较 (±s)Table 2 Comparison of surgery-related data between the two groups (±s)

表2 两组患者手术相关指标比较 (±s)Table 2 Comparison of surgery-related data between the two groups (±s)

?

3 讨论

在临床上,胆囊并发胆总管结石属于常见病和多发病,也是肝胆外科十分常见的一类急腹症。据统计,此类合并症在发达国家的发病率大约为15%~20%,而在国内大约是7%~10%[3]。目前,胆管结石微创手术治疗逐渐取代传统开腹手术,主要的微创手术是ERCP+EST,优先取出胆总管内结石,择期行LC。但二次手术可能增加患者住院时间,增加住院感染的概率,也可能导致患者焦虑,增加痛苦,无法实现快速康复的目标,且现在尚无明确指南指导ERCP 术后多少天行LC 术。有关文献[4]指出,ERCP 术后可引起十二指肠乳头出血,甚至十二指肠穿孔,还可引起急性腹膜炎,此时需要先处理并发症,择期行LC 术,这势必增加患者住院时间。患者在ERCP 治疗胆总管结石期间,可能因为不能耐受导致手术不能成功实施,最终会在全麻下行胆总管切开取石,增加了住院费用,对患者造成了二次手术创伤。然而,ERCP 术仅解决胆总管结石,胆囊结石未处理,还有胆囊结石掉入胆管的可能,患者术中需行胆总管切开取石,或术后发现胆总管结石,患者需再次行ERCP 取石。有统计[5]发现,术前行ERCP 再行LC 时,约12.9%的患者仍存在胆总管结石,原因可能是ERCP 的假阴性结果,也可能是结石残留、胆囊结石掉入胆总管。另外,ERCP 只能通过X 线造影确定结石位置,在取结石的时候,无法在直视的情况下准确使用取石网套住结石,这使得术者需多次取石,有可能造成胆管术后水肿以及对胰管的损伤,并发胰腺炎、胆管炎和梗阻性黄疸等。感染、急性胰腺炎及高淀粉酶血症等并发症仍然是ERCP 术后常见的并发症,据统计,诊断性ERCP的并发症发生率约为3.0%,治疗性ERCP 的发生率则高达6.3%~11.0%[2]。还有文献[6]报道,ERCP 术后胰腺炎、出血和十二指肠穿孔发生率为5.0%~11.0%,死亡率达1.0%。而且在十二指肠镜下,若术者未能对乳头切开的幅度以及切开乳头的位置掌控好,会造成乳头切开过大或者切开不够,导致术后胆汁排泄不畅或者胆汁排泄过多,造成电解质紊乱及恶心呕吐和腹泻等消化道症状。术中胆道镜发现乳头括约肌狭窄或乳头部梗阻时,采用传统的方法直接在十二指肠镜下切开乳头,在寻找乳头、确定主乳头、确定狭窄段胆管走向和针式刀对位对线准确切开的过程中,有时会发生较大的困难。采用同期三镜手术,输尿管导管正确指示了乳头位置及胆管走向,针式刀沿输尿管导管走向的正前方或右缘前方切开十二指肠乳头的操作较容易[7]。有文献[8]表明,经腹顺行引导乳头切开并发症更少。这样可以安全地切开乳头,尽可能避免因切开乳头带来的一系列并发症,且在手术过程中,通过胆道镜直视可以最大化清除胆总管结石,避免结石残留,术中一并切除胆囊,避免胆囊结石掉入胆总管,并行胆总管一期缝合,避免胆汁丢失、水电解质失衡。腹腔镜下一期缝合胆总管切口保持了胆道的完整性和正常生理功能,有利于受损的肝功能迅速恢复,且减黄效果与腹腔镜下T 管引流相同或相近[9]。同期三镜手术一次性可以解决胆总管结石、胆囊结石,术中安放鼻胆管引流,避免长期携带传统T 管来引流胆汁,提高了患者生活质量。同时,安放鼻胆管也起到了支撑胆总管的作用,可以更充分地引流胆汁,减轻胆管压力,避免术后胆管壁水肿导致的梗阻性黄疸。

本研究中,两组患者手术时间、术中出血量、住院时间以及术后第3 天胆汁引流量均存在明显差异,且分期两镜手术并发症例数多于同期三镜组。其中,同期三镜手术组手术时间、术中出血量都较分期两期手术组高,可能原因为同期三镜手术术中需要主刀循序使用胆道镜、十二指肠镜,还需要分离解剖、对胆总管前壁进行切开以及缝合,这些操作都会延长手术时间。因胆总管滋养血管丰富,对胆总管的切开也会明显增加手术出血量,且术后都会常规留置腹腔引流管。也有可能因分期两期手术组行全麻手术的时间较同期三镜手术组明显减少,所以术中出血量、渗血时间也相应减少,引流管放置也可根据患者术中情况而定,在一定程度上会减少患者全麻术后功能锻炼的负担。本研究中,术后第3 天胆汁引流量存在明显差异,考虑在行鼻胆管放置引流时,腹腔镜直视下可以充分调整鼻胆管位置,达到最佳的引流处,在胆总管水肿消退期鼻胆管也能起到较好的引流作用,而通过十二指肠镜逆行放置鼻胆管,则可能在胆总管水肿减退期致使鼻胆管松动,位置的变化会使胆汁引流减少。两组术后均出现黄疸、转氨酶升高各1例,可能是术后胆总管壁水肿、胆道压力增加导致的,也可能因为鼻胆管引流相对过少导致黄疸的出现,均经保守治疗后好转。有关文献[10]表明,在高龄患者胆囊结石合并胆总管结石时选择ERCP+LC,手术具有微创、成功率高、症状缓解快、临床手术禁忌证更少和术后恢复较快等特点。此手术优先解除胆管梗阻,尽可能减少创伤,同时因患者各个器官功能都有所下降,可以减少全麻术后的并发症,而这种情况下使用同期三镜手术对患者造成的创伤更大,术后恢复可能较差。目前,两种术式各有优缺点,针对不同的患者,选用不同的治疗方案,最大化改善患者就医感受。