四川省旅游经济的地区差异及收敛性研究

陈国柱, 王成勇

(1.四川文理学院生态旅游学院, 四川 达州 635000; 2.湖北文理学院数学与统计学学院, 湖北 襄阳 441053)

由于旅游资源禀赋、社会经济发展水平以及交通区位条件等因素存在差异,区域旅游经济普遍存在发展不均衡现象,这也逐渐成为旅游研究的热点之一.这些研究在研究尺度上侧重于全国、区域或省级行政区[1-6],在研究方法上较多使用标准差、变异系数和基尼指数等区域经济指数方法以及ESDA法等空间分析技术方法[7-9],近年来有学者开始运用经济增长收敛模型对旅游经济收敛进行分析[10-15],用以揭示不同区域旅游空间结构的变化状态,同时测算不同影响要素的作用方向及大小[16].这些研究以全国或区域的旅游经济以及入境旅游为研究对象,研究区域有全国范围和西部地区的大尺度,也有河南、新疆和江苏等省域尺度.如李海平认为我国区域旅游经济在1996年—2007年存在绝对β收敛[10];李如友利用空间计量模型发现中国旅游经济存在绝对β收敛,只是在考虑空间效应后,收敛速度有所降低[11];骆泽顺认为,河南省旅游经济区域差异显著,但不存在显著的σ收敛和绝对β收敛[12];张子昂等发现新疆旅游经济不存在绝对β收敛[13];江苏省旅游经济差异总体上呈收敛态势[15].这些研究结果因地而异,表明省域尺度的旅游经济差异收敛性研究还是很有必要的,这将有助于针对性地提出促进区域旅游协调发展的政策建议.

四川省旅游资源丰富,近年来四川旅游业也呈现良好的发展态势,2017年实现旅游总收入8 923.1亿元,5年来年均增长21.7%;国内旅游收入8 825.4亿元,同比增长16.1%;实现旅游外汇收入14.5亿美元,同比增长16.7%.但四川省区域旅游经济差异显著,如2017年成都市旅游收入为3 033.42亿元,而资阳市旅游收入仅为162.2亿元,仅相当于成都市旅游总收入的5.34%.同时四川省旅游经济区域差异的相关研究也较少,史春云等认为四川省旅游城市空间格局呈现典型的核心-边缘结构,其动态演变过程处于空间核心极化阶段,但聚集作用不断减弱,扩散作用逐渐加强,乐山市、阿坝州和绵阳市将成为四川次级旅游发展核心[17];杨霞和杨风等运用变异系数和基尼系数等区域经济指数分析后认为,由于旅游资源、交通区位等各方面的差距,2001年—2009年间四川省区域旅游经济的绝对差异不断扩大,相对差异出现波动下降[18-19];陈国柱运用核密度估计和空间马尔科夫链等时空动态分析法讨论了四川旅游经济发展的分布特征及演进趋势,发现四川旅游经济区域差异逐渐增大,且区域旅游经济发展水平保持稳定的概率较大,即区域不平衡性具有稳定性和持久性[20].这些研究没有说明区域旅游差异来源是地区间差异还是地区内差异,大多是以静态眼光分析区域旅游差异,也没有说明区域旅游经济在时空演化过程中的特征是否具有稳健性,演化结果是否具有收敛性,即是否会趋同或趋异?是否存在追赶效应?本文将从两个方面对已有研究进行补充:一是运用Dagum基尼系数及其分解方法对四川省2002年—2017年旅游经济区域差异程度进行测算,并根据川中、川东、川南和川西划分标准进行差异程度来源分解,二是运用收敛检验模型对四川省旅游经济发展的敛散性特征进行判断和分析,这将有助于科学地提出区域旅游协调发展政策.

1 研究方法与数据来源

1.1 数据来源

本文以四川省的21个市(州)为研究对象,并参照张海霞和韩佩珺的做法,将四川省分为四大区域:一是川中地区,包括成都、绵阳、眉山、乐山、雅安、遂宁和资阳8市;二是川东地区,包括达州、南充、广安、巴中和广元5市;三是川西地区,包括攀枝花、凉山彝族自治州、阿坝藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州4个市(州);四是川南地区,包括宜宾、内江、自贡和泸州4市[21].以人均旅游总收入作为各市(州)2002年—2017年旅游经济水平的衡量指标,人均旅游总收入等于各市(州)旅游总收入除以该区域的常住人口数量,旅游总收入为国内旅游收入与旅游外汇收入之和.选择2002年为研究初始年,主要原因在于2002年起四川才开始统计国内旅游的相关数据,而选择采用人均旅游总收入,是因为四川省很多市(州)入境旅游收入很少,并且现阶段我国入境旅游市场和国内旅游市场全面发展,采用旅游总收入可以避免数据的片面性,另外也可以剔除人口规模因素的影响,增加了数据的可比性.

文中旅游总收入和常住人口数量主要来自于各年度各市州《国民经济和社会发展统计公报》(2002年—2017年),部分缺失数据来自《四川统计年鉴》(2003年—2017年).为剔除价格因素的影响,旅游总收入通过商品零售价格指数调整为以2002年为基期的可比价格.

1.2 Dagum基尼系数及其分解方法

与传统的基尼系数和Theil指数相比,Dagum基尼系数既能进行地区差距的分解,也兼顾解决子样本的分布状况和样本间的交叉重叠的问题,所得结果也更加精确[22].因此本文采用Dagum基尼系数及其分解方法对四川旅游发展的地区差距进行分析.Dagum将基尼系数(G)定义为:

(1)

根据Dagum基尼系数分解方法,可以将基尼系数分解为区域间差异贡献Gnb,区域内差异贡献Gw以及超变密度贡献Gt,并且三者满足G=Gw+Gnb+Gt.公式(2)和公式(3)分别表示区域内基尼系数和区域内差距贡献,公式(4)和公式(5)分别表示区域间基尼系数和区域间超变净值差距贡献,公式(6)表示超变密度的贡献.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1.3 收敛检验

新古典增长理论中经济增长的收敛问题有三种假说,σ收敛、β收敛和俱乐部收敛.根据研究需要,在本文中将使用σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛来检验2002年—2017年四川省旅游经济增长的收敛性.

1.3.1σ收敛σ收敛是指不同区域间人均旅游总收入的离差随时间的推移而趋于减小的过程,本文中采用人均旅游总收入的对数标准差进行判断,如果区域人均旅游总收入的对数标准差随时间减小,则存在σ收敛,计算公式为:

(10)

式中,Yit为某年各市(州)人均旅游总收入,n为市(州)个数.

1.3.2β收敛β收敛是指初始人均旅游总收入水平低的区域比收入水平高的区域具有更高的增长率,因而经过一段时间的发展,低水平区域就会赶上高水平区域并达到以同样速度稳定发展的收敛状态.β收敛又分为条件β收敛与绝对β收敛两种情况,绝对β收敛是指不考虑旅游经济发展影响因素的影响,主要检验在研究期间人均旅游总收入的增长率与初始水平是否存在负相关关系,其检验公式可表示为:

(lnyiT-lnyi0)/T=α+βlnyi0+ε,

(11)

式中,yiT和yi0分别表示报告期和期初第i个市(州)人均旅游总收入,T为时间跨度,α和β为待估参数,ε为随机误差项.如果估计的β值为负数,并且在统计上是显著的,则存在绝对β收敛.同时可根据收敛系数β的估计值计算绝对收敛速度λ和收敛时间τ,计算公式为:

β=-(1-e-λT)/Tτ=ln (2)/λ,

(12)

而条件β收敛是指当控制了一系列影响旅游经济发展的影响因素后,不同区域间呈现收敛的现象.参考其他文献的做法,本文采用面板数据双向固定效应估计方法对四川省旅游经济差异进行条件β收敛检验,这种方法能够避免遗漏解释变量,同时也不需要考虑解释变量之间的多重共线性问题[23-25].其检验公式为:

d(lnyt)=lnyt-lnyt-1=α+βlnyt-1+εt,

(13)

计算条件收敛速度收敛速度λ和收敛时间τ的公式为:

β=-(1-e-λT),τ=ln (2)/λ.

(14)

2 结果与分析

2.1 旅游经济发展的地区差距及其来源

按照Dagum基尼系数及其分解方法,在区域划分的基础上,本文测算了2002年—2017年四川省旅游经济的基尼系数,如表1所示.

表1 四川旅游经济的区域基尼系数及其分解结果

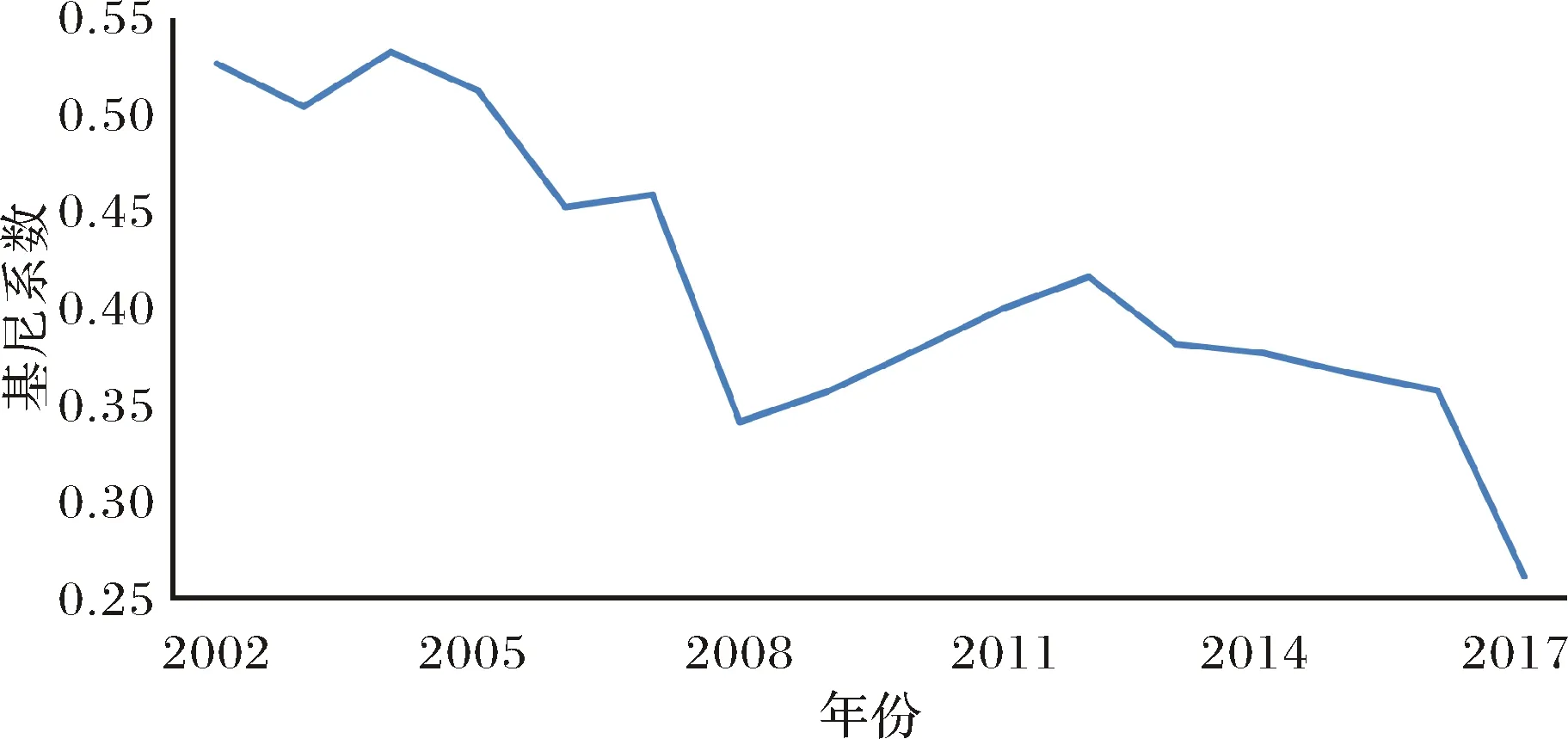

图1描述了四川旅游经济总体区域差距的演变趋势,可以看出,总体区域差距在2002年—2017年间呈现下降趋势,说明总体区域差距在研究期内是在缩小的,这与杨霞和杨风等研究结果相似.具体来看,2002年—2008年间呈现下降态势,但2004年总体差距有所上升达到研究期内的最大值;2008年—2012年呈现上升态势,但最大值也仅为2012年的0.415;2012年—017年呈现下降态势,其中2017年基尼系数是0.261,为研究期内的最小值.四川旅游经济发展的总体区域差距呈现这种变化,可能与旅游发展政策以及四川遭受的重大自然灾害有关.如2008年,四川先后遭受“5·12”汶川特大地震和“8·30”攀枝花—凉山会理地震灾害,严重动摇了国内外游客对四川旅游安全方面的信心,全省旅游总收入同比下降10.3%,而甘孜、阿坝、德阳等市州受地震等因素影响,旅游收入下滑严重,同比下降在40%以上,这使得全省旅游收入区域差异缩小.而随着四川汶川地震灾后旅游业恢复重建规划的实施,四川省旅游收入区域差异开始扩大,但在2013年习近平主席对旅游旅游业发展发表重要讲话之后,四川省政府出台了《关于加快建设旅游经济强省的意见》和任务分工方案,各市州把发展旅游业作为建设生态文明、扩内需、调结构、促就业、惠民生的重要抓手,强力推进,引导四川省旅游多点多极发展,旅游经济差距逐步缩小.

图1 四川省旅游经济的总体区域差距及其演变趋势Fig.1 Gini Coefficient evolution of Sichuan tourism economy

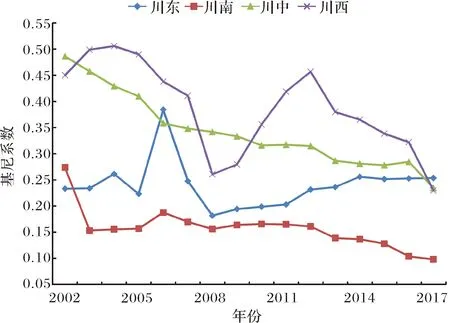

图2 四川省旅游经济的区域内差距及演变趋势Fig.2 Gini Coefficient evolution of Sichuan tourism economy in four major regions

图2描述了四川省川中、川南、川东和川西地区旅游经济区域内差距及其演变趋势,从图2可以看出四川省旅游经济区域内差距除川东地区小幅上升之外,其余地区都呈现下降的趋势.地区内差距呈现整体下降的变化,可能的原因一方面是因为我国经济快速增长,旅游市场尤其是国内旅游市场的蓬勃发展,各地旅游经济保持高速增长的态势,致使各地旅游经济的差距不断缩小.另一方面由于旅游市场竞争激烈,各地尤其是旅游资源非优区开展旅游区域合作,共同开发旅游产品以吸引客源,各地旅游经济呈现同步提升的态势,区域差距自然缩小.从区域内差距的演变过程来看,川南地区的旅游经济差距最小,变化也比较平稳,呈现稳定缩小的趋势;川中地区的旅游经济差距较大,但在研究期内也是呈现稳定下降的态势.出现这种变化的原因可能在于这两个区域旅游资源禀赋好,经济发达,交通基础设施条件好,旅游经济增长较平稳.而川西地区旅游经济差距变化幅度最大,并在2004年—2012年间呈现“V”字型变化趋势,从2004年0.505下降到2008年的0.261,然后上升到2012年0.456.2012年之后旅游经济差距维持在0.380~0.230之间并呈现稳定的缩小态势.这可能是因为尽管川西地区旅游资源丰富,但经济较不发达,同时交通基础设施受自然灾害影响大,致使旅游经济差距呈现“扩大—缩小—再扩大—再缩小”的变化.川东地区旅游经济差距2002年—2008年间变化剧烈,2008年之后差距呈现扩大的趋势,这可能是因为川东5市旅游资源禀赋差异较大,如根据杨风的研究,广元市旅游资源禀赋排在四川省第7位,广安市、达州市和达州市分别排在第13~15位.加之地方政府在旅游开发投资和旅游营销中表现各异,致使川东地区旅游收入差距逐渐拉大,如达州市旅游总收入从2002年的5.1亿元增长到2017年的171.08亿元,而同期巴中市从1.94亿元增长到210.2亿元,广元市从5.38亿元增长到334.56亿元,广安市2017年旅游收入也达到了350.7亿元.

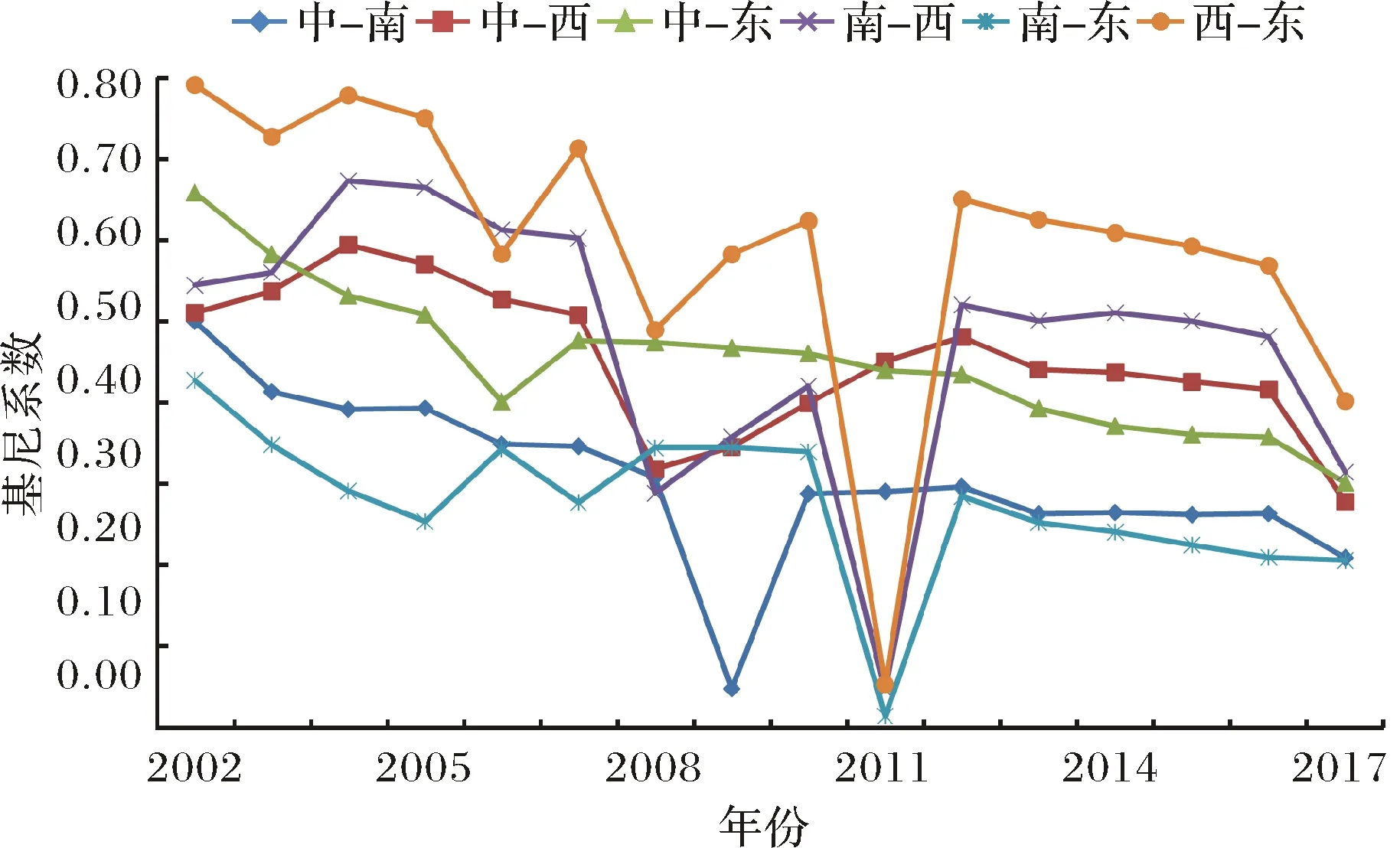

图3描述了四川省旅游经济区域间差距及其演变趋势.从图3可以看出,在研究期内,四川省旅游经济区域间差距经历了连续上下波动的走势,但整体上呈现出下降的趋势.从具体数值来看,川南—川东以及川南—川中旅游经济区域间差距较小,而川东—川西区域间差距较大,其中的原因可能是川南—川东以及川南—川中区域具有地缘优势,区域旅游合作更紧密.从具体演变过程来看,川东—川西区域间差距经过“W”型波动后呈现出明显缩小的变动趋势,并在2011年达到最小值0.052,2012年跃升至0.65后又逐年下降.川南—川西区域间差距经历反复的“升—降”波动后,近年来呈现缩小态势,其演变趋势与川南—川西地区相似,均在2011达到最小值后,2012年又大幅上升随后逐年下降.川中—川西区域间差距的变动趋势与川南—川西类似,只是其最低值出现在2008年,之后呈现上升—下降态势.川中—川南地区以及川南—川东地区区域间差距变动趋势比较相似,分别在2009年和2011年大幅下降至最小值后又大幅上升,整体而言均呈现逐步缩小趋势.

图3 四川省旅游经济的区域间差距及演变趋势Fig.3 Gini Coefficient evolution of Sichuan tourism economy among four major regions

另外从表1可以看出,研究期内四川省旅游经济区域差距的贡献率来源主要为区域间差距,其次为区域内贡献率.超变密度贡献率的变动趋势与区域间贡献率变动趋势相反,区域内贡献率变化不大,在研究期内总体较稳定.从具体数据来看,区域间贡献率从2002年的51.87%逐步上升至2007年的67.01%,2008年下降至研究期内最低值44.85%,2009年—2015年间上升,2015年—2017年间又呈现下降趋势.超变密度贡献率在2002年—2008年间是震荡上升趋势,从2002年的20.84%上升至2008年的27.55%,2008年之后呈现“V”波动.

2.2 四川省旅游经济收敛性检验

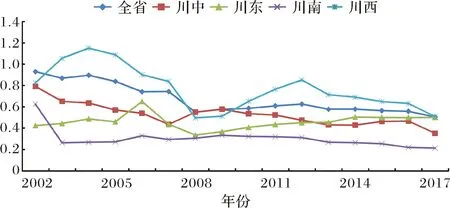

2.2.1σ收敛检验 利用公式(10)对2002年—2017年间四川省以及四大区域的人均旅游总收入对数标准差进行计算,结果如图4所示.

图4 四川省旅游经济σ收敛检验Fig.4 σ-convergence test of Sichuan tourism economy

从图4可以看出,四川省旅游经济σ值在2002年—2008年间出现反复震荡的趋势,但整体表现出收敛的趋势,σ值从2002年的0.929下降到2017年的0.504.对四大区域分别进行σ收敛性检验:川南地区和川中地区的σ值呈现较稳定的下降趋势,说明这两个地区存在σ收敛,而川东地区σ值在2006达到最大值0.650之后,呈现震荡上升的趋势,说明在此地区存在σ发散,而川西地区的σ值呈现“M”震荡,在2002年—2004年以及2008年—2012年呈现发散趋势,在2004年—2008年以及2012年—2017年呈现收敛态势,但σ值2002年的0.824降低至2017年的0.508,整体呈现收敛态势.

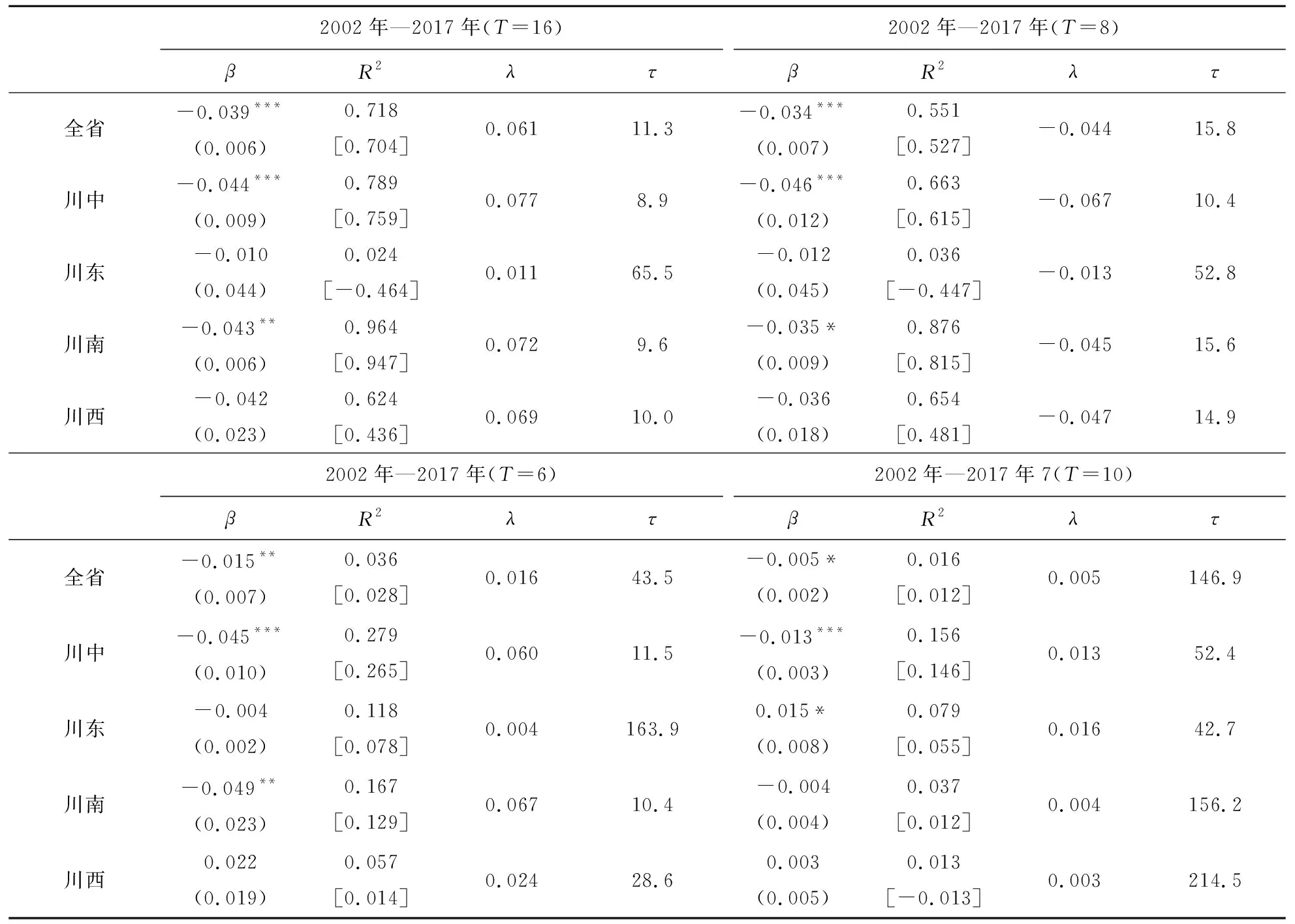

2.2.2 绝对β收敛检验 公式(11)包含一个隐藏的前提,即误差项ε在不同地区是独立分布的.但旅游活动的特殊性使得区域旅游经济在地理上存在着一定程度的空间依赖性,因此应该将地理空间因素考虑到公式里去,运用空间计量模型才能得到更为可信的结果[13,26].但根据相关研究,四川旅游经济不存在显著的全局空间自相关[20],因此本文中还是使用传统的收敛分析模型.另外有国外学者提出,在区域收敛检验时如果使用年度数据,估计结果会受到短期的经济波动的影响[27].因此本文中考虑了以下情况对四川旅游经济进行分地区分时间段的综合检验.一是以连续时间(即T=16)估计四川旅游经济收敛情况,二是将整个研究时间段以4年为一个时期,共划分为4个时段,并将每4年的平均值作为各个时段的人均旅游总收入进行收敛检验(即T=8);三是以2008年为分界年份,分别估计2002年—2007年和2008年—2017年的收敛性(即T=6和T=10).检验结果如表2所示.

表2 四川省旅游经济绝对β收敛检验

注:圆括号内为标准差,方括号内为调整R2,***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1

从表2可以看出,在全省范围内,四种情况下参数β估计值分别为-0.039、-0.034、-0.015和-0.005,且均在10%显著性水平下显著,这说明四川省旅游经济增长速度与其期初水平负相关,具有较低的旅游经济发展水平的市州对较高水平的市州具有“追赶效应”,从而逐渐趋于收敛趋同.对四川省分时间段所进行的绝对β收敛检验显示,其收敛速度依次为4.38%(2002年—2017)、1.59%(2002年—2007)和0.47%(2008年—2017),半生命周期依次为15.8 a、43.5 a和146.9 a,这意味着四川省旅游经济在不同的时间段以不同的收敛速度经过不同的时间向相同的稳态均衡水平逐步收敛趋同.四川省旅游经济在全省范围内存在收敛,说明尽管各市州旅游资源禀赋有差异,但在不同的旅游投资力度、政府重视程度和不断强化的区域旅游合作的基础上,四川省旅游经济逐渐实现均衡发展.

为了进一步研究四川省内四大区域内部旅游经济是否同样收敛,运用公式(11)进行分地区绝对β收敛性检验.川中地区在全部四种情况的估计中,均表现出显著的绝对β收敛,收敛速度为7.7%、6.65%、6.03%和1.32%,这充分说明川中地区期初旅游经济水平低的市州拥有较高的增长率,旅游经济区域差距正缩小,区内旅游经济存在“俱乐部”收敛,川东地区只有在2008年以后才在10%显著性水平下显著,且收敛速度快于全省的收敛速度,这也表明存在“俱乐部”收敛现象.川南地区在连续时间和整体样本分时间段估计中,均存在显著的绝对β收敛,2008年—2017年间不存在显著的绝对β收敛,但2002年—2007年存在显著绝对β收敛,其收敛速度为6.69%,高于全省收敛速度.川西地区则不存在显著的绝对β收敛.综合以上分析,我们可以看出,四川省旅游经济表现出绝对β收敛趋势,市州旅游经济发展水平出现了落后者对先进者的“追赶效应”.

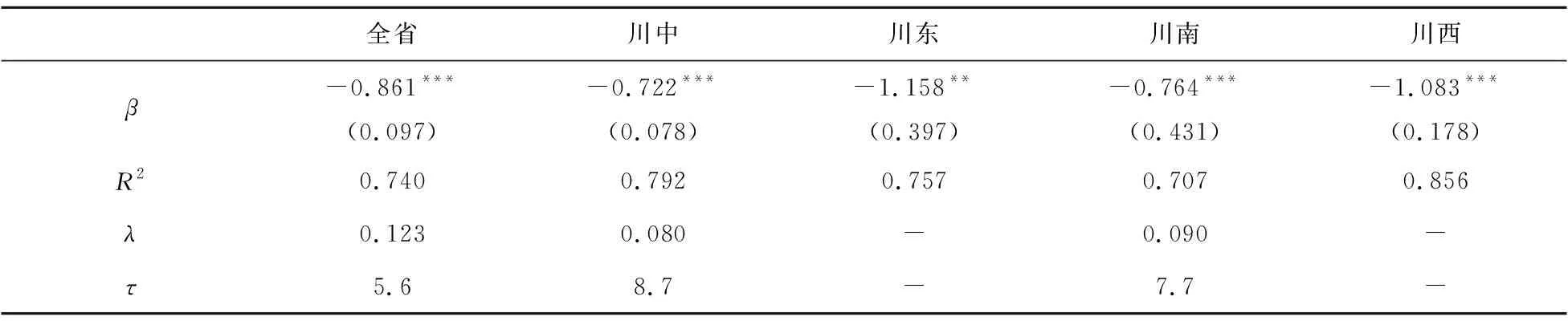

2.2.3 条件β收敛检验 在运用公式(13)以面板数据双向固定效应方法对四川省旅游经济收敛性进行估计时,同样以4年为一个周期将研究期划分为4个时期,并且将每4年平均值作为各时间段的人均旅游总收入.结果如表3所示.

表3 四川省旅游经济条件β收敛检验

注:括号内为标准差,***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1

从表3可以看出,在控制了截面固定效应和时间固定效应后,四川省及四大区域条件收敛模型中β估计值都小于0,且均在1%显著性水平下显著,但将其代入式(14)时,无法测算出川东和川西地区相应的条件β收敛速度λ,这说明这两个地区旅游经济还处于快速成长阶段,还远未达到成熟阶段,所以导致目前其尚示找到自身合适的收敛路径[25].而在全省范围以及川中和川南地区则分别朝各自的稳态均衡水平收敛.

3 结论及建议

本文利用2002年—2017年四川省21个市州的人均旅游总收入数据,运用Dagum基尼系数及其分解方法对四川省旅游经济的区域差异程度进行测算,对区域差异来源进行解释.同时结合经济增长收敛理论对四川旅游经济进行收敛性检验,研究结果表明:

第一,四川省旅游经济基尼系数从2002年的0.525下降到2017年的0.261,说明四川省旅游经济总体差异呈现缩小趋势.四大区域中川南地区的旅游经济差距最小,在研究期内差距变化也比较平稳,呈现稳定缩小的趋势;川中地区的旅游经济差距较大,在研究期内也是呈现稳定下降的态势;川西地区旅游经济差距呈现“扩大-缩小-再扩大-再缩小”的变化,而川东地区旅游经济差距在2008年之后呈现差距扩大的趋势.川南—川东地区以及川南—川中地区旅游经济区域间差距较小,而川东—川西地区区域间差距较大.旅游经济区域差距的主要来源为区域间差距.

第二,用人均旅游总收入对数标准作为σ收敛检验指标测算2002年—2017年四川省旅游经济总体差异,发现四川省旅游经济总体σ值从2002年的0.929下降到2017年的0.503,呈现σ收敛.其中川南地区和川中地区的σ值呈现较稳定的下降趋势,说明这两个地区存在σ收敛,而川东地区则存在σ发散,而川西地区的σ值尽管有较强的时变波动性,但整体呈现收敛态势.

第三,在分地区分时间段和分地区连续时间等三种情况下对四川旅游经济进行绝对β收敛检验,其结果都显示四川省旅游经济存在显著的绝对β收敛,四大区域中川中地区存在显著绝对β收敛检验,川西不存在显著的绝对β收敛.

第四,运用面板数据双向固定效应方法进行条件β收敛,结果显示,四川省旅游经济总体上存在显著的条件β收敛,川东地区和川西地区可能是因为其旅游经济处于快速成长阶段,远未达到成熟阶段,目前其尚未找到自身合适的收敛路径.

针对四川省旅游经济差异程度及其差异来源进行测度和分析以及判断其收敛趋势的根本目的在于研究如何缩小区域差异以实现区域协调发展,因此根据本文的研究结果,四川省旅游经济差异来源主要是区域间差距,在制定旅游政策时应该重点考虑旅游经济均衡发展和区域协调发展,各市州也要立足自身特有的旅游资源,通过开发特色旅游产品,完善旅游交通等基础设施,形成旅游比较优势,培育区域旅游经济发展的增长极.另外在今后的研究中,应进一步探究旅游经济收敛机制及影响因素,以便为区域旅游协调政策提供理论依据,以促进区域旅游经济收敛,进而实现旅游协调发展和稳态增长.