化 石

5 亿多年前的“麒麟虾”

在距今约5.2 亿年前的寒武纪时代,动物界中几乎所有的现代动物门类在极短的时间内爆发式出现,形成了地球上最早的复杂食物网和海洋动物生态系统。这一里程碑式的重大生命演化事件,被称为“寒武纪大爆发”。1984年,由南京古生物所科学家在云南发现的“澄江动物群”更加凸显了“寒武纪大爆发”的突发性,将这一谜题的科学研究推向新高潮。澄江动物群化石发现表明,包括脊椎动物在内,几乎所有现代动物门类在5.2 亿年前都已经出现了。30 多年以来,澄江动物群中已发现属于20 多个动物门类的280 多种动物化石,完整展现了当时的动物群落面貌。由于特殊的埋藏条件,这些化石保存了五亿多年前动物精美的软躯体解剖学信息,为揭秘动物门类起源之谜提供了独一无二的直接线索。从寒武纪大爆发开始,节肢动物便是地球上最成功的动物之一。包括蝴蝶、螃蟹、蜈蚣、蜘蛛以及已灭绝的三叶虫在内,这些人们熟知的动物都是节肢动物。它们都具有硬化的表皮和分节的身体,以分节的附肢为特征,比如:感觉用的触角、捕食用的钳子、行走用的腿。节肢动物占据了当今地球上大约80%的动物物种数,也是动物界中个体数量最多的动物,在海、陆、空各种环境和极端环境都存在。然而,一百多年来,关于节肢动物起源的问题一直是生物进化研究的一个重要科学难题,吸引并困扰着一代又一代的科学家。澄江动物群中的节肢动物大多属于已灭绝的早期节肢动物类群,保存了精细的生物解剖学信息,为解答“节肢动物起源之谜”提供了宝贵的化石证据。近期,研究者在澄江动物群中发现了一种罕见的节肢动物,其身体造型奇异,嵌合了多种寒武纪动物的形态特征,类似中国传统神话中“四不像”瑞兽“麒麟”,因而被命名为“麒麟虾”(Kylinxia)。麒麟虾的身体具有明显的真节肢动物特征,包括硬化的表皮、愈合的头壳、多节的躯干和分节的腿肢。然而,麒麟虾的头部却又整合了节肢动物祖先类型的形态构造,包括寒武纪怪物——奥帕宾海蟹特有的五只眼睛,以及寒武纪巨型捕食动物——奇虾的捕食前附肢。所以,麒麟虾嵌合了节肢动物祖先类型和真节肢动物的形态特征,是一种罕见的嵌合动物。

(Nature,https://doi.org/10.1038/s41586-020-2883-7)

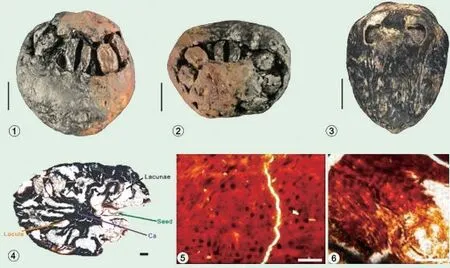

华北地台早元古代地层发现真核生物化石

真核生物起源是生命演化史上的里程碑式事件。根据现代真核生物的新陈代谢方式可以推测,只有在氧化大气圈形成之后,真核生物才有可能出现。已有沉积学和地球化学的证据显示,地球氧化大气圈的形成不晚于早元古代,但在该时期地层中已发现的可靠的真核生物化石资料非常有限。华北地台五台山地区的前寒武纪早期地层出露比较齐全,主要分布有:太古代五台群和早元古代滹沱群。早元古代滹沱群的东冶亚群下部以砂岩或板岩为特征,上部为砂岩、碳酸盐岩与叠层石和千枚岩互层。根据最新的锆石测年结果显示,滹沱群沉积年龄约为21.5 亿—19.5 亿年。近期,研究者通过岩石切片和浸泡方法,在滹沱群的东冶亚群的文山组、河边村组和天蓬垴组中发现了大量的微体化石,共鉴定出8 个形态属,包括球形、丝状蓝藻和具有机壁的疑源类。疑源类化石是分类起源不明的具有机壁的微体化石,主要分布在前寒武纪与早古生代,无法与现代浮游藻类相对比,但推测其亲缘关系大多与真核藻类有关,是早期海洋初级生产力的主要提供者。滹沱群的疑源类化石,表面已经有一定的纹饰且直径较大,表明了真核生物化石的特征;而原核生物化石没有复杂的纹饰。研究还显示,在距今19 亿—21 亿年前的早元古代海洋中,除了生活着大量的原核生物蓝藻外,真核生物也已经存在于海洋浮游生物圈中。真核细胞进行有丝分裂,而有性生殖的减数分裂是有丝分裂的特殊形式。在地球生命历史的30 多亿年中,在真核细胞出现之前地球上长期处于单调的生物圈,而在有性生殖出现之后,地球上的生物圈才变得多姿多彩。现今地球上的生物圈中有性生殖已经占据了98%以上,因此真核生物化石的记录对地球演化历史格外重要。

(Precambrian Research 2020,342:105650)

变果:早期被子植物多变而有趣的新成员

被子植物起源及其早期演化是植物学家长期以来致力攻克的植物学难题。解决这个问题的重要手段就是找化石证据!我国辽西的义县组地层之所以闻名天下,很大程度上就是因为其出产的众多被子植物化石。近期,研究者详细报道了辽宁凌源大王丈子义县组(约1.25 亿年前)地层中出产的被子植物化石——凌源变果(Varifructus lingyuanensis)。凌源变果是一个保存为正负面的大型化石。植物保存的部分大约17 厘米高,12 厘米宽。化石保存了植物末端,包括茎、叶、花蕾、果实等各个连生器官。叶片特征指示凌源变果不可能是单子叶植物。虽然此前义县组的化石植物中曾经报道过类似双子叶植物叶片,但由于其单独保存,其母体植物的属性一直悬而未决。而此次发现的化石的叶片直接和其他器官相连,提供了难得窥视早期被子植物形态的重要窗口。相较此前报道过的义县组被子植物化石,凌源变果的最大特征是突出一个“变”字。一“变”表现在叶片形态:在同一块化石中可以看到两种不同的叶片,靠近化石的基部有两片叶子,它们具有明显的细长叶柄并且叶片深裂为两部分;而与之相对,在靠近顶端果实的叶片缺少明显的叶柄,叶片仅仅在边沿发生凹陷。二“变”表现在分支方式:在同一块化石中,凌源变果既有明显的对生的叶腋分支方式,也有非对生的叶腋分支方式。三“变”表现在果序的形态结构:变果的果序一般都是成对着生,但是这两个相邻的果序却具有不同的形态,一个包括多个果实轮状聚集在一个短而粗的果柄上;另一个则只有一两个果实长在一个细细长长的果柄上。这三个特征的变化范围之大,如果放在一个现代植物中,便很有可能跨越了不同的科属界限。而它们出现在同一棵植物中,充分说明了早期被子植物在形态上有很大的可塑性和不稳定性。凌源变果令人惊奇的地方不仅表现在它的多变,还表现在对花朵演化的启示。通过研究发现,同一块化石上的凌源变果的生殖器官处于不同的发育阶段,这为我们了解这个植物的花朵形态和发育过程提供了千载难逢的机会。凌源变果最幼嫩的生殖器官是一个花蕾,顶端呈截形,似乎包裹在花被之中;而凌源变果最成熟的生殖器官是比较成熟的果序,包括两个或多个簇生的果实。由于此前报道过的义县组植物中很少看到类似花被的结构,此次包裹在凌源变果花蕾周围的类似花被的结构是首次显现出了现代意义上的典型的花中花瓣的雏形。这个发现显然对人们了解花的演化具有重要意义。凌源变果的发现在理论上也具有重要意义,其胚珠着生于果实的背缝线上。这一发现不支持教科书中流行的大孢子叶理论。按照该理论,胚珠应该着生在凌源变果的腹缝线上。无独有偶,在胚珠着生位置这个特征上,凌源变果和此前在义县组地层中发现的早期被子植物化石(包括古果、假人字果)以及美国白垩纪中期的古花是一致的。虽然这些植物特征不支持大孢子叶理论,但是它们却都在新近提出的植物演化一统理论的预料之中。此次凌源变果的研究发现告诉人们,义县组的被子植物的多样性远远超出了当初人们的想象。也许随着研究的深入,中国的化石记录会为人们解决被子植物起源和早期演化提供更多、更加令人惊喜的证据。

(Historical Biology, DOI:10.1080/0891263.2020.1825411)

丁氏花为花朵演化提供重要证据

经过一百多年的发展,达尔文的生物进化论已经扩展到很多领域,但在生物学领域依然存在很多进化谜团,花朵是如何起源和演化的就是其中最大的一个。因此,花朵演化之谜被Science 杂志列为125 个世界级科学难题之一。植物学界有一个流行很久的理论,认为花是一个纵向压缩的枝。这一说法得到很多植物学家的认可,也得到了不少现代植物学研究的支持,但是相关的化石证据却一直缺席。近期,研究者报道了在中美洲多美尼加中新世(2000—1500 万年前)琥珀中发现的花朵化石——五数丁氏花(Dinganthus pentamera)。该化石之所以命名为丁氏花是为了纪念前北大校长、我国著名数学家丁石孙先生(1927—2019)。丁氏花的标本保存于抚顺琥珀研究所。丁氏花化石很小,只有3-4 毫米大小。但良好的保存状态和现代先进的显微CT 技术使得人们可以清晰地观察到花朵的主要特征:连接到花轴上的苞片、花被片、雄蕊和雌蕊四轮器官。该花具有五枚边缘相扣的花被片,十枚向内弯曲的雄蕊,中央是带有弯曲花柱的雌蕊。每枚雄蕊有一个很长的花丝,其顶上有一个包含四个药室的花药。这种花属于我们大家比较熟悉的真双子叶植物。虽然此前报道过的静子花已经把真双子叶植物的历史追溯到大约1 亿年前的白垩纪中期,但是这些花朵是如何演化而来的却一直缺乏有意义的化石证据证实和支持。丁氏花和普通的真双子叶植物的花的重要区别在于:在一般的花朵中花萼、花瓣、雄蕊、雌蕊这四轮器官一般都紧密地“挤”在花轴的同一个部位——花托上;而丁氏花中花轴是伸长的,各轮器官之间的间距被拉开了,好像这些器官长在一个枝上似的。因此,虽然年代较新,但丁氏花的这种独特形态首次证据向人们表明:几百年来人们关于花的本质的猜想可能是合理的,即花是一个纵向压缩的枝。

(Palaeoentomology 2020, 3:423—432)

辽西被子植物化石新发现

被子植物起源及历史是植物学家长期以来致力攻克的植物学难题。关于这个问题现代植物学家提出过各种不同的假说。我国辽西义县组的被子植物化石曾为检验这些假说提供了重要的证据。近期,研究者报道了一种产自内蒙古宁城县大双庙镇柳条沟义县组地层的被子植物家族新成员,并将其命名为柳条沟始果。始果是一个包含了五个形态各异、连接在同一个轴上的由瓶形心皮发育而来的果实的果序。化石大约7.4 厘米高,2.8 厘米宽。五个果实以不同的姿势螺旋排列于同一个轴上。每个果实均具有一个光滑下延的果柄,中部是由原来子房发育而来的果实,顶端光滑延伸,没有明显的花柱残余。靠近顶端的地方,果实上有一个原来子房的开口留下的痕迹。传统理论认为,木兰类的对折心皮是最原始的。这个理论得到此前发表过的古果和中华果的支持。有最新的研究理论认为,无油樟的瓶形心皮是最原始的。但相应的化石证据却比较少,之前只发表过瓶形辽宁果。然而瓶形辽宁果的发表也并未引起大家关注。其背后的原因很可能是瓶形辽宁果仅是一个孤证。因此,在这种情况下亟需更多的证据来确认这一植物学的新理论。首先,始果的形态表明衍生出它的心皮很可能是瓶形的,而不是对折心皮。这一结论为现在流行的被子植物演化新理论提供了化石证据支持。其次,始果的出现使得原先报道过的瓶形辽宁果不再是孤证,也再次重申了瓶形心皮在早白垩世的存在。第三,不同于单独保存的瓶形辽宁果,本次的始果是以群体面貌(果序)出现,不仅数量多,而且直接相连。这种化石保存形式完全排除了个别化石造成假象的可能性。虽然直接相连的五个果实个体大致相同,但其具体的保存姿势、排列方向却各有不同,为人们解读始果植物的形态、生殖器官的形貌、性别等特征提供了难得的原始资料。第四,对于研究被子植物的起源和历史来说,始果和之前报道过的被子植物化石均告诉人们,义县组的被子植物已呈现出一定的多样性,表明义县组所代表的地质历史时期以前有着直至今日还不为人广泛认可的被子植物的隐秘历史。

(Acta Geologica Sinica 2020, 5: 1711—1713)

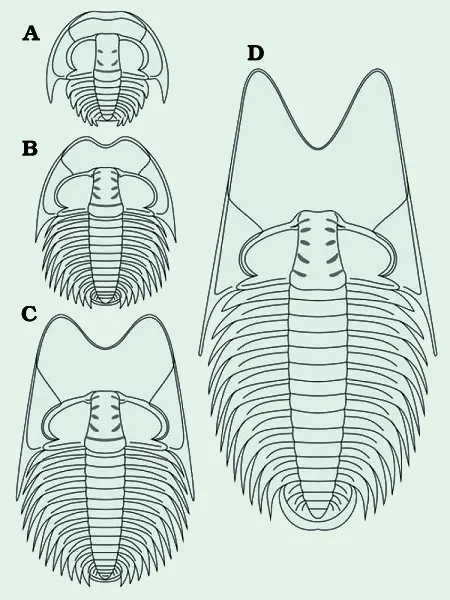

寒武纪中期头部特化的三叶虫

尽管寒武纪被称为“三叶虫的时代”,寒武纪早中期的三叶虫缺乏群落与生态分异,展现出较“保守”的形态面貌,直到奥陶纪中晚期,三叶虫才随着生态范围的大幅扩张而达到形态分异度的巅峰。褶颊虫类是寒武纪中期最繁盛的三叶虫类群,也是众所周知的“保守”类群,其大同小异的形态困扰了许多三叶虫学者。相比较尾部,头部在三叶虫演化过程中更为保守,因此在寒武纪早中期的褶颊虫类中,头部特化的例子极为稀缺。而在这些屈指可数的例子中,褶颊虫类头部特化的展现方式也非常单调,主要以头盖的前边缘加厚并伸出一根或数根长刺为特征。近期,研究者系统研究了华北地台寒武纪中期馒头组的一类特殊的三叶虫,为探究寒武纪三叶虫头壳形态特化提供了非常重要的例子。由于此类三叶虫不同寻常的头部轮廓,这一新属种被命名为“耳形范特西虫”(Phantaspis auritus)。范特西虫具有一个狭长的头部,其长度接近背壳总长度的一半;鞍前区向前夸张的延长,中部有一个明显的凹口,使得头盖前部形似一对“兔子耳朵”;由于特殊的头盖形态,活动颊也特化成侧边缘平直的砍刀状。这些特征及其特殊的眼脊和头鞍特征,使范特西虫明显不同于同时期的任何其他三叶虫属,成为寒武纪三叶虫家族的又一新成员,同时也成为褶颊虫家族中罕见的头部特化类群;值得注意的是,这个新物种也为寒武纪中期三叶虫的头部特化提供了一个独特的例子。范特西虫的鞍前区特化代表了一种新的三叶虫头部特化方式,此方式不但不同于同时期其他三叶虫的前边缘特化,而且在整个三叶虫演化历史中也未再重复出现。这表明,除了普遍存在于寒武纪之后的形态特化类型外,寒武纪三叶虫还可能演化出了其他不同的适应性特化类型。尽管许多三叶虫的头部特化都与其挖掘沉积物的生活习性相联系,但范特西虫的特征却并不完全吻合。由于一般用于加固头盖的前边缘结构在范特西虫中已经退化,而且不规则形状的力学性质也并不比半圆形更稳固,这表明范特西虫特化的头盖并不坚固。并且与同层的其他三叶虫相比,大部分范特西虫头盖化石的前部已经破损折断,也进一步印证其头盖的坚固程度甚至不如正常三叶虫的半圆形头盖的认识。因此范特西虫独特的外形可能与捕食、迷惑天敌等其他因素有关。除此之外,通过个体发育标本发现,范特西虫发展和稳定的头部轮廓与其成年期初期较为吻合,这也暗示了这种特化可能也与性选择有关系,而非仅仅受生活策略的影响。

(Acta Palaeontologica Polonica 2020,65.DOI: https://doi.org/10.4202/app.00753.2020)

1500 万年前的木乃伊化南酸枣果

南酸枣又名五眼果,其果实具有5 个萌发孔,有着“五福临门”的寓意。南酸枣的果实在热带雨林中被多种动物食用,种子也被进行多途径传播,其中鹿科动物和犀鸟作为主要的食用和传播者发挥着积极的作用。南酸枣的果实是由薄果皮、木质内果皮、可食用的中果皮和果肉组成,在我国南方其果肉常被加工成南酸枣糕,是备受人们喜爱的零食。据考古学证据显示,早在8000 多年前,古人就已经开始食用南酸枣,并且喜欢将其果实大量储存起来。近期,研究者系统研究了我国东南沿海福建漳浦中新世佛昙植物群中的木乃伊化南酸枣果化石,报道了全球首例具有7 个萌发孔的南酸枣属果化石,并建立了新种福建南酸枣(Choerospondias fujianensis)。现生南酸枣属仅有南酸枣一种,是东亚特有植物。此次福建南酸枣化石的发现表明:中新世时南酸枣属的形态特征比现代更为多样化。事实上,在渐新世时南酸枣属就已广泛分布于欧亚大陆,但在中新世大暖期之后,该属在欧洲便消失了,东亚地区现也仅存一种南酸枣。古植物学和环境考古资料显示,南酸枣属在东亚地区自渐新世以来几乎保存着连续的记录;通过古生态学分析显示,南酸枣属的生态适应范围较广,这个特点可能是该属在东亚地区一直延续至今的一个重要原因。

(Rewiew of Palaeobotany and Palynology 2020,283: 1-10)

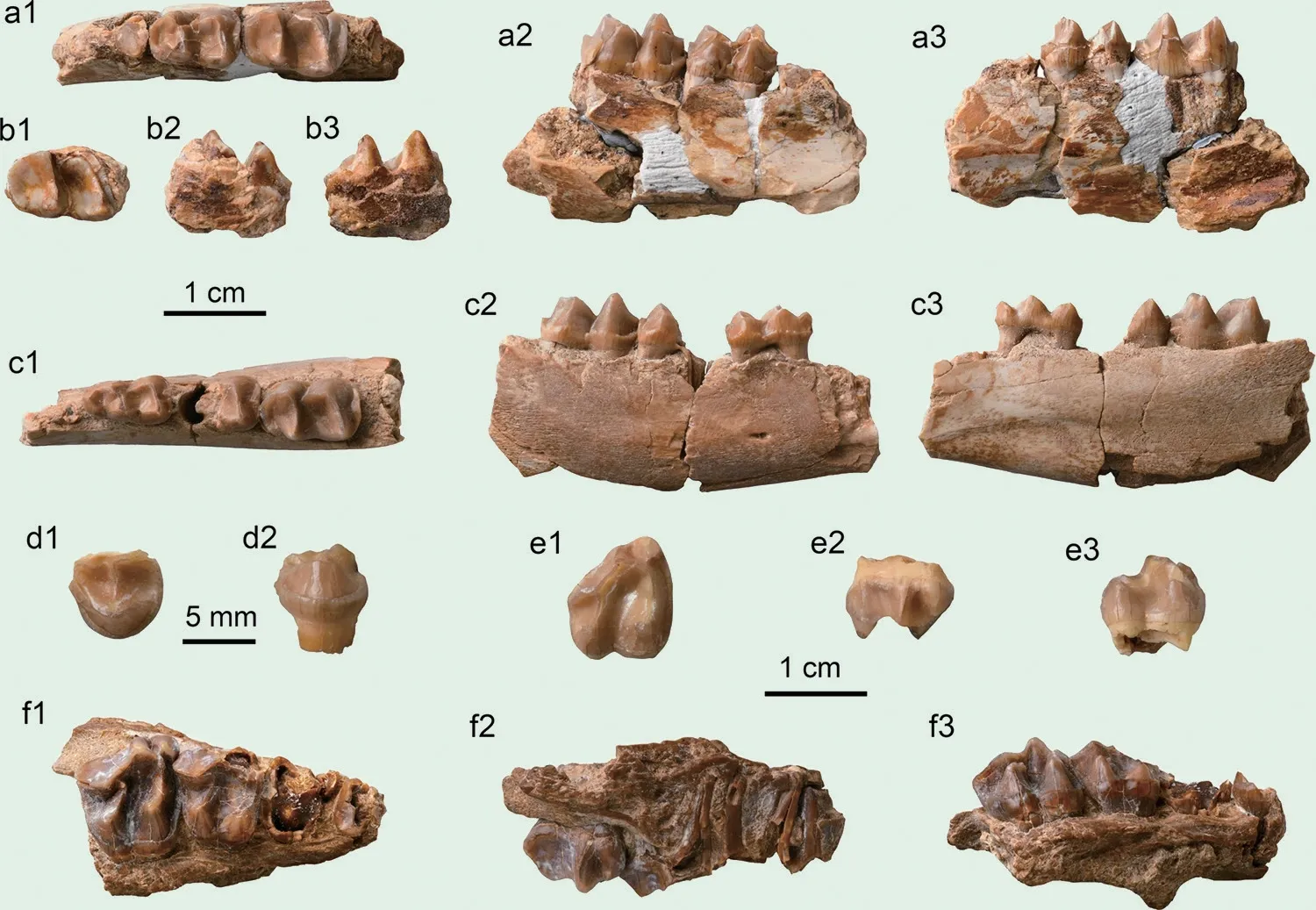

角形类的系统发育

外形上差别巨大的犀牛和貘都属于奇蹄目,形态和分子生物学的证据都表明两者构成姐妹群,由共同的祖先演化而来,统称为角形类。虽然现生的犀仅包括四属五种,貘仅有一属四种,但在新生代(6500 万年前至今)很长的一段时期内,角形类是非常繁盛、多样的类群。大约5000 万年前的早始新世,北美和亚洲出现了最早的貘超科成员犀貘,之后出现的貘犀被认为是从貘到犀的过渡类群,在经过约400 万年演化之后,才出现了没有争议的犀超科化石。但貘犀自身的分类和演化就十分复杂,该类群是否是所有犀超科化石的祖先类群也存有争议。近期,研究者详细报道了近年来在内蒙古二连盆地采集到的早期角形类化石新材料,并对角形类的系统发育关系进行了全面的分析。这批从早始新世到中始新世早期的角形类新材料包括5 属6 个新种,分别代表了最早的犀超科基干成员、柯氏犀科和貘犀类的早期成员。这些新材料的发现,填补了早期貘超科和稍晚出现的犀超科成员之间在演化和时代上的空白。研究者同时认为,貘和犀之间的分异时间不晚于早始新世早期,在早始新世晚期不同类群的犀超科成员就开始分异。内蒙古二连盆地早始新世晚期出现大量不同类群的角形类化石,而它们的生存环境被认为是相对封闭、湿润的林地。

(Communications Biology 2020,3: 509)

云南暴鱼见证三叠纪海洋生物复苏

经历二叠纪末生物大绝灭事件之后,三叠纪生物复苏的一个重要标志是一个成熟的食物网的建立,包括生产者、初级消费者、次级消费者和三级消费者(大型肉食动物)。云南罗平保存有丰富的中三叠世鱼化石,但过去一直未发现大型肉食性基干新鳍鱼类。这使得有人认为罗平生物群的生活环境水体较浅,海洋生态系统尚未全面恢复。近期,研究者在云南罗平发现世界上最古老的疣齿鱼科鱼类化石,并将之命名为云南暴鱼。它体长34 厘米,是2.44 亿年前(中三叠世安尼期)罗平生物群中已知最大的肉食性基干新鳍鱼类,在食物网中占据较高的位置。结合近年来大型肉食海生爬行动物的发现,进一步表明一个成熟而复杂的食物网在中三叠世早期已经建立起来。疣齿鱼科是三叠纪体型最大的一类肉食性基干新鳍鱼类,过去以疣齿鱼属为代表,生活在欧洲和华南中、晚三叠世海洋环境,体长可达65 厘米。新发现的云南暴鱼是疣齿鱼的近亲,目前只在云南罗平发现,代表了疣齿鱼科最古老的属种。与疣齿鱼相比,云南暴鱼的上颌口缘牙齿更为强壮有力,显示出更强的捕食能力。应用高精度断层扫描技术,发现云南暴鱼与疣齿鱼相似,其下颌内侧和翼骨上都具有粗壮的牙齿,可以碾压猎物的外壳。推测云南暴鱼可以捕食罗平生物群中其他的小鱼、甲壳动物、软体动物和双壳类等。

(PeerJ 8:e10229 DOI 10.7717/peerj.10229)

5000 多万年前南极的飞行巨鸟

近期,研究者对发现于南极洲西摩岛的伪齿鸟化石进行了研究,这或许为有史以来能够飞行的最大鸟类。该化石为一长约12 厘米的破碎的下颚。值得关注的是,下颚上保留的骨质“牙齿”在该伪齿鸟活着的时候或许长达3 厘米,而这一破碎的下颚可能源自一长达60 厘米的头骨。通过对这些“牙齿”的大小和间距的测量,以及与其他伪齿鸟化石的分析比较,该个体体型大于或近似于目前已知的最大伪齿鸟标本。结合岛上另一个化石地点产出的跗跖骨化石推测,以化石为代表的已灭绝物种的翼展在5 到6 米之间。此次发现的化石点最先由南极探险队发现,通过对原始的野外记录研究发现,跗跖骨化石产出于一处5000 万年前的化石点,而下颚化石却来自于一处4000 万年前的化石点。今天鸵鸟是最大的非飞行鸟类,而翼展近3.5 米的漂泊信天翁是最大的飞鸟。然而,此次发现的伪齿鸟翼展在5 到6 米之间,这表明鸟类在恐龙灭绝后进化得非常迅速,而两处化石点时隔1000 万年的漫长时间间隔,说明这一巨型的飞鸟在海洋的上空统治了上千万年。这些灭绝的鸟类的巨大体型在海洋栖息地中是无与伦比的。仅有一与秃鹫亲缘关系较近的鸟类——泰乐通鸟翼展能够与之匹敌,然而,它们直到伪齿鸟灭绝4000 万年后才出现。此次发现的伪齿鸟生存策略或许与同样有着巨大翼展的信天翁接近。现在南极的水域被鲸鱼和海豹所主宰,但是那时,巨型伪齿鸟展翅翱翔在开阔的海域,寻找它的猎物——鱿鱼和鱼类,而它那标志性的锋利的“假牙”让它成为了南极海域可怕的统治者。五千万年前的始新世,南极洲气候比现在可要温暖得多,并不是我们今天所知道的令人望而生畏的冰冷大陆。当时的南极大陆除了像是有袋类、树懒和食蚁兽的远亲等哺乳动物之外,鸟类占据了南极大陆的海陆空,是鸭类、鸵鸟、海燕以及许多鸟类的灭绝亲缘物种的乐园。而此次发现的巨型伪齿鸟也是这一南极生态系统中的一员,在南极至少生活了1000 万年之久。

(Scientific Reports 2020,10: 18286)