北京老城社区更新实践

柳赏

摘 要:前门三里河复建的完成,不仅是一次历史街区的城市修补,也促使了周边社区的更新。前门三里河绿化水系景观改造,逐步改善了原社区居住条件,解决了房屋老化、私搭乱建严重、市政设施不足等社会问题。引入人居环境和城市更新理论,重塑并展现了胡同、院落与三里河“水穿街巷”、“庭院人家”的美好意境,使其率先成为城市更新的典范。

关键词:前门三里河;社区更新;城市复兴

1 背景

前门地区是北京市主要历史街区之一,是北京市历史文化名城的重要组成部分。地区内保存有大量历史遗迹、文物建筑、胡同、四合院、会馆等,具有独特的历史原真性。这些保留下来的历史建筑时代从明、清至民国,建筑风貌中西、古今共存,具有珍贵的历史和社会价值。但是区内大部分房屋建筑质量和环境质量较差,为了更好保护传统历史文化,创造宜居环境,实现社区更新,北京市政府决定对该地区进行保护修缮和整治更新。

2 前门三里河更新模式的提出

2.1 国内旧城更新理论

吴良镛先生在《北京旧城与菊儿胡同》一书中提到,更新包括3方面内容:①保护:对现有的建筑与格局完全进行不变的保护;②整治:对于一些质量尚可的房屋,结合现有环境仅作局部变动;③改造与再开发:是相对比较大的改动,剔除不合理的方面,增加新的内容,提高整体空间质量。从中我们可以看出,旧城更新是保护与改造相辅相成,不仅带动改善了居住条件、区片环境等物质层面的变化,也振兴城市经济,保护了城市历史文化。

2.2 前门三里河复建规划理念

前门三里河绿化景观以“老胡同,新生活”为理念,以“生态修复、城市修补”作为设计手段和重点。“生态修复、城市修补”是指利用生态文明的理念,修复城市中已经被破坏的自然环境和地形地貌,从而改善区域环境品质和景观风貌;用更新织补的理念,拆除违章建筑,修复城市设施,提升城市特色和活力,营造宜居生活氛围。

3 研究区域

3.1 历史沿革

前门三里河自明正统二年形成,河道顺应地势自然形成,居民沿河而居,形成了居住的群落,逐渐三里河西侧成了京城最繁华的商业区,出现了猪(珠)市口、鲜鱼巷、煤市街等集市。此后河道两岸自然形成了人口密集的居民区。

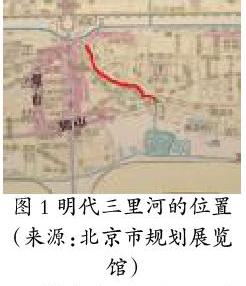

在明代三里河流经打磨厂、穿芦草园、金鱼池,流入左安门护城河(图1)。明朝天顺年间,曾有疏浚三里河以济漕运的提议,最终以“三里河河道势不易开”而结束。明代中叶以后,三里河河道日益淤塞。清代初期,三里河大部分河道被夷为平地,附近居民便沿河道而居,逐渐形成多条街巷,其名称多与三里河有关。清末时,随着城市的发展,三里河南段尚遗存部分河道,到了宣统年间,三里河的水便已干涸。

3.2 各时期街巷肌理

因前门外形成了一段倾斜走向的三里河,市民沿河而居,于是出现了一片以弧形和南北走向的胡同和东西向不规则四合院为特征的城市肌理(图2)。而三里河消失以后,留下的是一条条密集的胡同,但老胡同原来的肌理依然清晰可见。历史上的三里河地区以居民院落为主,正因道路肌理的原因,传统正南正北的四合院在这里变成顺应地势,多角度变化的四合院。

3.3 现状问题

作为距离天安门广场最近的历史文化保护区之一,前门三里河地区发展缓慢,风貌衰落,房屋老化,私搭乱建严重,市政设施不足,业态单一,还面临着严重的人口老化等城市问题,主要现状问题如下:①用地单一。整片区域以居住用地为主,用地性质较单一,绿地空间较少。②权属复杂。院落各种产权的房屋错综分布、产权与使用权分离,自住、转租、自行闲置等混乱格局。③空间局促。院内空间狭小,以小院、杂院为主,私搭乱建情况严重。④交通不便。胡同中存在的公共空間有限,被车辆占用严重,多条胡同存在两侧停放机动车,不仅影响居民出行,而且干扰胡同的原始风貌。⑤配套滞后。居民的生活条件十分恶劣,没有独立卫生间,且排水系统严重不足,雨污合流问题一直存在,燃气、热力等市政管线未能完全覆盖,不能满足居民使用需求(图3)。

3.4 发展机遇

2014年和2017年,习近平总书记2次视察北京发表重要讲话,明确了北京的城市定位,以抓住疏解非首都核心功能这个牛鼻子,把北京建设成为国家和谐宜居之都,前门三里河迎来新生的发展机遇。在《北京城市总体规划2016-2035》中,着重指出要增强老城的保护,恢复原历史存在的河湖水系,为市民提供具有历史感和文化情的滨水开敞空间;保护老城原有和街巷胡同格局,强化整体空间联系,提升街道绿化,建设文化景观街道。通过腾退、恢复性修建,做到应保尽保,最大限度留存有价值的历史信息,保持历史文化街区的生活延续性。

4 前门三里河绿化景观改造规划

三里河因距正阳门三里而得名,恢复的三里河绿化景观北起打磨厂街,南至茶食街;西起前门东路、东至长巷2条。总长约900m,占地约1.3万m2,水系最宽10m,最窄4.5m。通过生态景观设计展现了胡同、院落与三里河“水穿街巷”、“庭院人家”的美好意境,使其成为老城区一道靓丽的风景线(图4)。

4.1 城市空间系统

前门三里河的绿地系统恢复对北京城具有重要意义。它不仅连接起了北海、中海、南海、天安门广场、天坛,也完善了北京这座城市的整体绿地空间系统,并把西城和东城结合在一起,也把城北和城南联系到一起。这样大规模的城市空间系统是北京城市的特色,这样的空间格局在世界城市中也并不多见,是我国古人的筑城智慧(图5)。

4.2 房屋修缮

在此次三里河绿化景观项目建设时,还完成了河道沿线两侧的房屋立面修缮。其中包括别墅会馆类的历史建筑和普通民居。

4.2.1 别墅会馆。沿长巷头条两侧共有1处别墅、4处会馆(图6),分别为长春别墅、江西新建会馆、安徽泾县会馆、福建汀州会馆和丰城会馆。会馆大都建于清代,多年来作为普通民居使用,建筑损坏严重,隐患突出,严重危胁文物安全,三里河绿化景观项目中发挥传统历史基础和前门区位优势,在保护中“腾退修缮”,传承会馆文化,对大部分会馆进行修缮再利用,并结合三里河景观拓展会馆新的社会功能,重塑文化景观,吸引越来越多的市民驻足游览。

4.2.2 普通民居。改造范围内480户居民已经告别了原本老旧的平房,民居得以腾退搬迁。三里河复建项目带来的不仅使得历史风貌得到恢复,历史文脉得到了传承,而且周边居民的居住条件也得到了明显提升。通过对原建筑进行了整治、改造,开拓了商业办公、文化创意等多功能综合体模式。

4.3 公共空间

4.3.1 公共绿地。城市发展的核心是以人为本。三里河景观复建不仅改善了本地区的生态环境,而且还市民一片安静、舒适的公共空间(图9)。通过整治、恢复传统街区特色的绿化和景观,构建多元化、多层次的绿色景观体系,形成了水面四周建有亭和廊,青草铺地、花径通幽、绿树成荫的景象,让“留得住乡愁”的美好愿望变为现实。通过胡同的保护与更新,增强群众获得感,更多地唤起人们对胡同文化的热爱与传承。

4.3.2 水系。重现历史景观,综合考虑水系、滨水空间、建筑院落以及周边环境视线梳理及引导,确立景观体系及重要景观节点,通过各节点间的视线联系,将各空间要素有机联系在一起。

4.3.3 环境小品及标志牌。结合前门地区特有的区域文化,设计精巧、造型优美的环境小品,不仅有明显的指示意义,对提高空间环境的艺术品质,改善城市环境的景观形象起着重要的作用,也给游人带来美的享受和历史的回忆。

4.4 市政基础设施

项目完成了三里河沿线长巷头条等9条胡同的市政设施改造,构建了雨洪调蓄系统。比如架空线入地、循环泵和净化泵等设备间巧妙地隐藏在公共空间的设置中,增加智慧路燈,既能增加趣味性也能隐藏碍眼的设备,让市民抬头看得到澄净天空,尽量减少对市民日常生活和游憩的影响。

5 结语

三里河修复改造依据历史上河道位置和走向,注重修复河道自然形态,依据地区特有肌理和四合院建筑的平面走向还原了自然水系,避免新建带来的破坏,并保留了地区内原有香椿、国槐、榆树等古树。通过对三里河河道的修复,重塑了三里河景观,并注重街区功能设施的修补和完善,从而达到延续历史文脉,提升街区活力的目的。(收稿:2019-09-09)

参考文献:

[1]吴晨,郑天,李想.北京前门三里河水系重现与旧城复兴的探索及实践.北京规划建设[J].125-130.

[2]北京:修复前门三里河 再现河道历史景观[J].城建档案,2017(07):8.

[3]业祖润,边志杰,段炼.北京前门历史文化街区保护、整治与发展规划[J].北京规划建设.2005(4):33-41.

[4]吴良镛.北京旧城与菊儿胡同[M].北京:中国建筑工业出版社,1994.