胡姓士族文学群体与中唐文学格局之形成

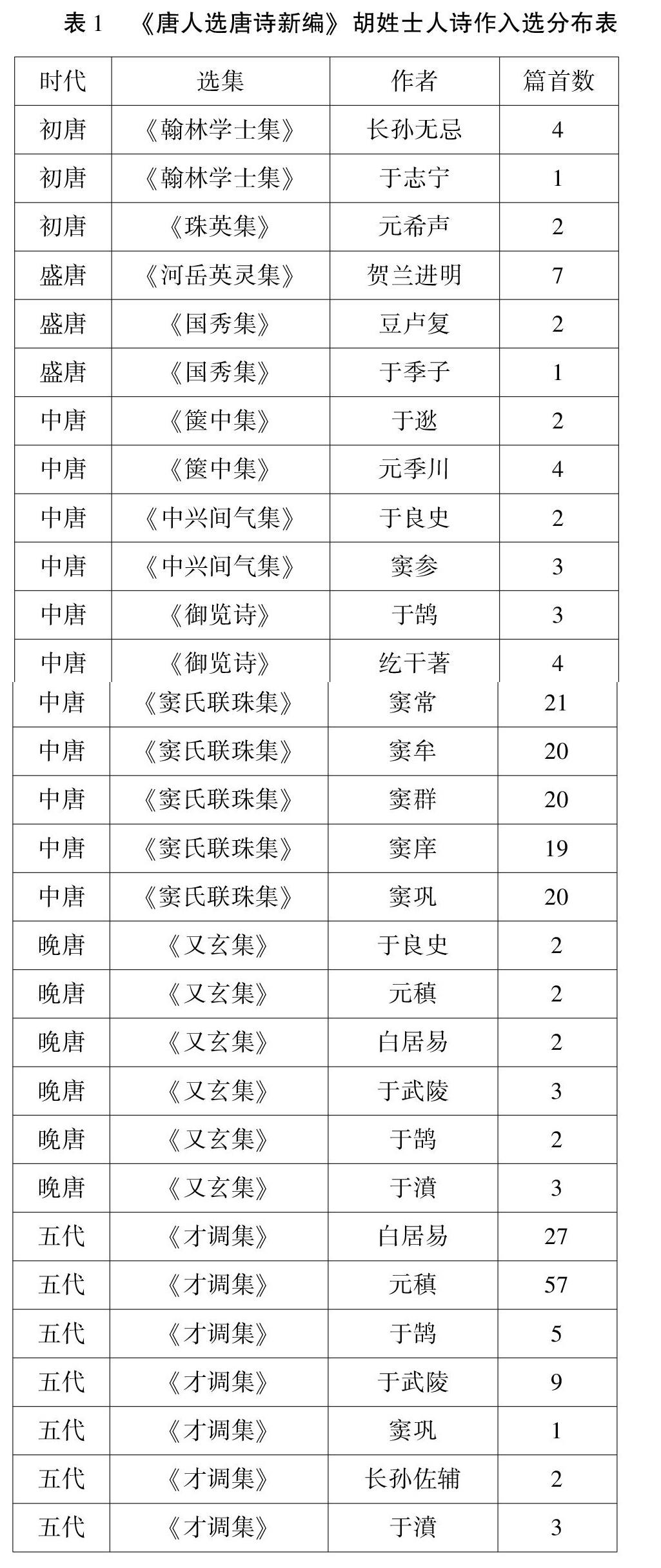

[摘 要]盛唐时期胡姓士人的文学活动对于胡姓士族文学群体的形成发挥了重要作用。安史之乱后,大历时期是胡姓士人的成长期,贞元、元和时期,胡姓士族文学群体已经形成并举足轻重。胡姓士人群体堪称是中唐政事与文学空间的中流砥柱,与山东士族、关中士族、江南士族鼎足而立且毫无愧色。贞元、元和时期的文学活动场域与德行、政事、言语建立不可分割的联系,胡姓文学家族从地方进入台阁,从边缘到核心,进入文学活动的中心地带。唐人选唐诗选本采摭胡姓士人诗作入集发挥了保存文本的文化传承功能,突出了中唐胡姓士人的创作地位,具有不可替代的文学史意义。胡姓与其他家族联姻是民族融合的组成部分,基于此产生的文学活动便具有了特殊的文学史意义。

[关键词]胡姓士族 文学群体 中唐 文学格局

[作者简介]田恩铭,黑龙江八一农垦大学教授,文学博士,研究生导师(大庆 163319)

[中图分类号]I206.2[文献标识码]A[文章编号]1000-3541(2020)02-0069-13

埃里克在论及“门第至上”问题时认为:“个人和历史之间建设性的联解,以及对于永恒的执着,使得贵族身负双重责任:对于前人的责任和向后人的传承。”[1]3盛唐时期胡姓士人的文学活动对于胡姓士族文学群体的形成发挥了重要作用。安史之乱后,大历时期是胡姓士人的成长期,进入贞元、元和时期,胡姓士族文学群体已经形成并举足轻重,独孤及、独孤郁、独孤朗父子,房琯、房孺复父子,窦叔向、窦常、窦牟、窦群、窦庠、窦巩父子可归为一类;元稹、元宗简兄弟,白居易、白行简、白敏中兄弟,按照卞孝萱的考证,刘禹锡亦是匈奴的后裔,这些文学家彼此之间互有交游,与山东士族、关中士族、江南士族融合无间。胡姓士人群体堪称是中唐政事与文学空间中不可或缺的清流人物,与山东士族、关中士族、江南士族鼎足而立。

一、安史之乱与胡姓士族的文化语境

安史之乱被视为唐王朝由盛转衰的标志性历史事件,更是唐宋文化转型的分水岭。盛唐时期的文学与政事分离的状态至此为一大变,政事与文学的关系不再是各自为营,而是搅和在一起,文学创作的政统化倾向愈加明显。这其中涉及胡人对自身种族身份与文化身份的认定,出身胡姓并不意味着种族身份与文化身份会呈现出认同上的一致性。仇鹿鸣以郑岩墓志为例论述了胡人讳言其出身的原因,安史之乱后,出现了排斥胡人的风潮,风潮波及的主要是粟特人,自然针对安禄山、史思明等人所属之种族[2]315。与鲜卑之旧族无直接的关联,这批胡姓士人在安史之乱中的表现并不比汉人之有气节者差。房琯、独孤及、元结都是鲜活的例证,或保全自身,或起兵自保。

从盛唐到中唐,要从李白、王维、杜甫、韦应物、刘长卿、独孤及等人的至德、大历时期过渡到梁肃、陆贽、权德舆、韩愈、白居易、元稹、柳宗元、刘禹锡等人的贞元、元和时期。据权德舆《齐成公神道碑铭并序》:“有唐文学政事之君子,曰相国齐成公讳抗。” [3]223权德舆所下之断语如何从齐抗的身上体现出来呢?仁孝有为、荐拔人才、善写文章,行文“本圣人教化之积”,政事上业绩突出,升至宰辅,又能有宗儒之宏文。权德舆所举有《洪州文宣王庙碑》《张萧卢三相国碑志》等两篇作品,均属碑志文一类。齐抗是贞元时期一位有影响力的政治人物,能属文,工书法,权德舆以“文学政事之君子”称之,实际上,贞元、元和之际,以政事文学著称者不在少数。安史之乱前后形成的文儒化倾向至此已经成熟。

胡姓士族群体积极参政,呈现出参政集中化的一致性特征。房琯对于政事与文学的处理便是一个具有典范性的案例。安史之乱前,房琯主要在地方任职,与诸多盛唐诗人有交往,前已举王维、高适、陶翰、孟浩然、李颀、綦毋潜等,据《旧唐书·杜甫传》:“房琯布衣时与甫善。”这一时期的房琯既是一位地方之能吏,也是一位文士。天宝元年(742年),迁主客员外郎,开始了京官的仕宦生涯,陆续任职主客郎中、给事中、充骊山温泉宫缮理使,后再遭贬谪,为地方大吏,任宜春太守、琅琊太守、邺郡太守、扶风太守。 安史之乱爆发,房琯于天宝十五年(756年)七月逃出长安,追至普安郡见到唐玄宗,危难之际拜文部尚书、同中书门下平章事,向玄宗建议诸王分镇天下。肃宗即位,房琯受命辅佐肃宗,兵败陈陶斜。这是位至宰相的房琯人生的第二个阶段,杜甫《悲陈陶》便是纪事之作。至德二年(757年),房琯被贬为太子少师。陈冠明分析了房琯被贬的八个原因[4],其中,贺兰进明进谗是直接原因,贺兰进明以結党营私、玄肃之争为攻击点切合了肃宗的疑虑。第二年,再贬邠洲刺史,虽短暂回京为太子宾客,又出为晋州刺史、汉州刺史,颇著政声,而能过文士之生活。房琯善治园林,游于其中,自得其乐,从房琯《题汉州西湖》、杜甫《得房公池鹅》等诗作便可看出,直至文宗大和时期,李德裕、刘禹锡唱和诗作中还有咏汉州房琯事,从负重生活到艺术生活,房琯因仕宦生涯的身份变化采取不同的人生态度,而仕宦中的显赫政绩与优雅自在的闲适心态彼此交融而并不冲突。不过,罢相后的房琯还是因为与董庭兰的交游而遭受质疑。房琯身上的家族性特征体现得并不明显,或是传世文献过少的原因。其子房孺复更具有文士气质,虽然一度谋求拜相,却因婚姻生活之劣迹导致其未能获得缙绅阶层的认可,房氏家族的文化传统虽然得以延续,但没有获得进一步的超越。

元德秀以德行而为时人激赏,其文学、政事亦有可观,故而《旧唐书》将其列入“文苑”而《新唐书》归于“德行”。元德秀倡导的礼乐文明值得注意,他的《于蔿于》是一个标志。《新唐书·卓行传·元德秀》:“德秀惟乐工数十人,联袂而歌《于蔿于》。《于蔿于》者,德秀所为歌也。帝闻,异之,叹曰:‘贤人之言哉!谓宰相曰:‘河内人其涂炭乎?乃黜太守,德秀益知名。”[5]5564权德舆《醉后戏赠苏九翛》诗:“劝君莫问长安路,且读鲁山《于蔿于》。”陆游《枕上感怀》:“君王虽赏《于蔿于》,无奈宫中须羯鼓”,未为当时所称赏。元结则是另一种情况,自御史官而为地方循吏,却不能仅以循吏视之,而是有戡乱之大才者。元结受其从兄元德秀影响很深,“德秀居官,清廉慈惠;其安贫乐道,几追彭泽而上之”[6]417。元结十七岁求学于元德秀,养就从政与乐道兼有之人生抉择。天宝六年(747年),元结至长安应举,因李林甫弄权而无一人及第。于是,悠游长安之后在商余山隐居习业三年。天宝十三年(754年)进士及第,第二年,安史之乱发生。天宝时期是元结文学创作的第一个高峰期,《系乐府十二首》《闵荒诗》《二风诗论》《述时》《订古五篇》,其文结为《文编》,并以之行卷。安史之乱爆发后,元结率家族自商余山逃难至猗玗洞,期间有《管仲论》《浪说》等文章。直至乾元二年(759年),因苏源明推荐,元结上《时议三篇》得到唐肃宗的称许,任右金吾兵曹参军、摄监察御史。元结迎来了政事与文学并举的第二个创作时期,作品多有对于时代治乱的思考。与房琯一样,元结在遭难之际得到任用,不同的是元结仕途刚刚起步,房琯因有丰富的从政经历而直接拜相。上任前,元结曾受命募集义军,任职监察御史时期,元结与党晔等人有唱和活动,并编《箧中集》。没过多久便充山南东道节度参谋,招募州兵及扩充义军,后襄州将领谋反,元结表请用兵,后不战而平乱,可见元结的睿智才能。此后,元结既能行文又能领兵,屡立战功,充荆南节度判官,领兵镇于九江,撰有《大唐中兴颂》。自宝应至大历是元结创作的第三个时期,这一时期元结的文学创作体现出政事与文学交融的特征。宝应元年(762年),元结以判官知节度观察使事,后请求免官归养,居樊口,写有多篇铭文、亭记及诗作。隐居生活刚刚开启,随后又任地方官。宝应二年(763年)九月,授道州刺史,有《喻旧部曲》,后在道州刺史任上,有《舂陵行》,又有西原蛮来犯,元结固守百余日,贼退后有《贼退示官吏》。永泰元年(765年),元结自道州至衡阳待命,盖因秩满罢任,罢任期间与诗友唱和宴集,大历元年再授道州刺史,第二个任期的元结过上亦官亦隐的生活,除了因政事而有文字以外,则以创作山水铭文为主,以发现的眼光打量道州与衡阳之间的风景,所作诗亦与之相关。大历三年(768年),五十岁的元结秩满而被授容州刺史,兼御史中丞,充本管经略守捉使。容管诸州有蛮豪叛据,元结安顿好家人,单车赴任,入贼庭抚谕,《新唐书》本传云:“绥定八州”。第二年因母丧表请去职守制,守制期间写有多篇铭文。大历七年(772年),元结因疾病离世,颜真卿、杨炎、常衮均为之撰碑,杨、常碑文已不存。元结的前半生是思想者,居于山水之间思考人生;后半生是践行者,将自己的思想融入政事之中,能治乱,能属文,能治地,堪称大才。其能够募家兵而平乱或与鲜卑族出身有关,此点赖瑞和早有揭示。

元结与李华、萧颖士等人有所交往,却不如独孤及来得直接。独孤及则是地方循吏的代表,他的人生可以细分为三个阶段:第一个阶段是读书漫游时期。安史之乱前,他过着自在的生活,自天宝初期,如梁肃《独孤公行状》所言:“以文章游于梁、宋间”,与贾至、陈兼、高适、李白等人结交。直至天宝十三年(754年)才以洞晓玄经科及第,此时的独孤及如《独孤公行状》所记载的,得到房琯、李华、苏源明的称赏,有大名于时。这一点,独孤及与元结经历相类,元结是因苏源明举荐而步入仕途。第二个阶段是动乱为官时期,这一时期依然紧紧围绕家族而活动。天宝十四年(755年),独孤及释褐授华阴尉,在此期间与于逖、毕燿互有赠答,作《仙掌铭》《古函谷关铭》,当代诗人无不畏服。安史之乱发生,华州弃守,独孤及奉母避于乡间,天宝十五年(756年),侍母东行避乱于颍川,后如越,避地江南。先是六弟独孤万卒,后母丧,第二年在会稽守丧期间,五弟独孤丕卒。守丧期满,独孤及在上元元年(760年)任左金吾曹参军掌都统江淮节度书记。《资治通鉴》云:“江淮大饥,人相食。”《旧唐书》则言:“是岁江东大疫,死者过半。”独孤及是目击者,其《吊道殣文序》言:“辛丑岁大旱,三吴饥甚,人相食。”广德元年(763年),召为左拾遗,频频上表论政。迁太常博士,再为礼部员外郎、吏部员外郎。第三个阶段是地方大员时期。大历三年(768年),独孤及任濠州刺史,再为舒州刺史、常州刺史。这个阶段大量与家族相关的文字,尤其是在迁墓所作的墓志彰显了强烈的家族观念。尤其任濠州刺史时期,借助写序文梳理本时代的文学思想及诗歌发展史,发挥了承前启后的推动文体文风改革的过渡作用。到独孤郁、独孤朗一辈,则成为京城文化的精英人士,仍然保持追求直正的士人风骨,家族之文化传统得以延续,只是在文学创作上成为韩愈、柳宗元、元稹、白居易、刘禹锡等人的交游对象,在贞元、元和时期的政事、文学活动中等闲视之。

房琯卒于广德元年(763年),元结卒于大历七年(772年),独孤及卒于大历十二年(777年),均是盛中唐之际的过渡人物。安史之乱发生之时,房琯五十九岁,元结三十七岁,独孤及三十一岁。房琯起于危乱之际,力求奋发有为,周边聚集了一批儒士文士,惜卷入玄肃之争,执政终以失败告终。而元结则以鲜卑族之传统,引领族人起而抗之,既能栖身山水,又能领兵抗敌,入仕则黾勉从事,隐居则安贫乐道。在文学创作上,发新乐府创作的先声,杜甫之诗笔与之遥相呼应。独孤及则在品格上接踵元鲁山,与权皋并称,在政事上也颇有业绩。在古文写作上,以铭文著称。在代群传承方面,上承萧颖士、李华,下启韩愈、权德舆,开贞元、元和文学之格局。

如前所述,“安史之乱”是唐代社会由盛转衰的分水岭,世变激发士人深入反思并寻求改变社会风气之良方。当时的一批文人正当盛年,李华、萧颖士、贾至、元结、独孤及等人自觉地思考如何去拯救时弊,他们把目光定位在对文体、文风的改革方面。独孤及《检校尚书吏部员外郎赵郡李公中集序》中将李华、萧颖士、贾至并提,认为这个文儒群体发挥了“振中古之风”的作用,目的则是“以宏文德”[7]130。这是对天宝时期复古文学格局的描画,这种描画并不是独孤及的个人行为。后来,李舟《独孤常州集序》以回忆的语调叙述了文体、文风变革的过程,沿着独孤及的思路继续延展,将萧颖士、李华、贾至下溯至独孤及,李舟的言论隐约流露出这样一层意思,独孤及所承乃萧颖士、李华、贾至群体之风气,并将此发扬光大。《新唐书·文艺·李华》有一段可以坐实的叙述,将李华与独孤及的关系梳理得非常清晰,先述及其师风,云:“华爰奖士类,名随门重”,而后举出独孤及、韩云卿、韩会、李纾、柳识、崔祐甫、谢良弼、朱巨川等位至显官的文儒群体。这一文儒群体的士族身份同样无法忽略,包弼德论及安史之乱带来的文化危机,认为:“开风气的人大多数来自世家大族,尽管不一定来自最显赫的支系,他们的文学习惯和对过去的了解都被培养得很好。但他们的工作摧毁了中国中世时代的门阀文化,开启了一个自觉探索和对观念进行争论的时代。”[8]140对于房琯、独孤及、元结而言,危乱之中,他们投身于其中,或在权力中心欲力挽狂澜,或保护家族并积极参政,或引兵拒敌,思考致乱之根本,使得他们的笔触闪烁着思想的光芒。这一时期的胡姓士人群体选择了思想与文学兼得的路径,笔下尚有盛唐余韵,却又儒道兼修,既关注时政,又能安身于静谧之中。需要关注的是胡姓“文儒”与盛中唐之际文学观念转型的关系。二张与宇文融、李林甫存在的吏治与文学之争并没有结束,大乱中被委以重任的房琯以文学进身,自地方府县而入京为官,安史之乱爆发后,选择身奔魏阙,因而被委以重任,房琯力助唐玄宗谋划平叛之策略,后受命辅助肃宗,卷入玄肃之争中,在与贺兰进明的权争中败下阵来。关于这个问题及其与文学格局的关系,我们会在房氏家族的内容中详加论述。独孤及则以传承古文观念为己任,追求文章的复古观念,“李华的朋友独孤及(725—777年),来自鲜卑大族独孤氏,他接受了这个观点,将‘文章复古之功归于李华、萧颖士和长乐贾氏成员贾至(718—772年),而将自己放在追随者的位置上”[8]141。而他的弟子李舟、梁肃则又在这个谱系中补入独孤及。居危思安让他们思考如何治理国家,诉诸文学上则探讨文与道的关系,试图寻找思想的钥匙以打开动乱中锈住的通往繁盛之路的锁孔。

二、不分胡汉:胡姓文人群体与中唐文學格局

大历年间就形成了浙东、浙西唱和诗人群体,鲍防、颜真卿等人均参与其中,《大历年浙东联唱集》《吴兴集》汇聚了相关的唱和文本。至贞元、元和时期,唱和活动达到高潮,唐德宗经常发起唱和宴集,以权德舆为中心的台阁体唱和活动,是继张说、张九龄之后又一次大规模的唱和盛宴。元稹、白居易、刘禹锡所形成的以各自为中心的唱和交游群落几乎覆盖了元和、长庆、大和等三个时期,《因继集》《刘白唱和集》便是明证。此外,元稹任职浙东与李德裕、窦巩的唱和活动,白居易居洛阳与裴度、令狐楚等人的唱和活动。韩孟诗派的唱和活动亦相当频繁,而元白则是核心人物,“元白体”“元和体”“长庆体”盛极一时。

《旧唐书》史家所说的“沈宋而后,元白挺生”是对唐代文学宏观视野下的一个论断,这个论断超越了台阁诗人群体的界限,而是步入文学唱和的创体意义上的高度评价。元德秀、元结、独孤及、房琯虽然政治地位不同,但从各自的立场为贞元、元和时期的文学创作高潮的到来发挥了作用。元白唱和可以同时也可在异地,可在京城赛诗,亦可因贬谪而互相倾诉,或限韵、次韵、用韵、依韵,贯穿了元稹的大半生。元、白而后是刘、白,与元、白关注时政、关注自身的境遇不同,刘、白唱和以闲适为主,这样的倾向与时代风会有着莫大的关联,两个人从政治旋涡中脱身,刘禹锡分司东都,与白居易以及元和老臣们一起宴集唱和。按照白居易的说法,元稹、李建、崔玄亮、刘禹锡是他一生中的四位至交,值得注意的是崔玄亮与元、白等人的唱和,因作品存留不多,其创作活动往往被忽略。同白居易与元宗简的唱和一样,崔玄亮有诸多唱和的文本湮没在历史的尘雾中失去传播的机会。从皇甫曾、皇甫冉兄弟的交游中可以窥知胡姓士人交游状况。窦氏兄弟的交游群落也具有典范性。

就中唐来说,就有几位可以称之为“文学史上的失踪者”,他们也曾指点江山,写下大量的文字,只不过经历了后人的检验,作品已经所剩无几了。贺兰进明与房琯的权争是史学界关注的议题,两个人均具有文学才能而少有人关注,贺兰进明的诗作有七首选入《河岳英灵集》。再如窦参,在唐德宗贞元时期算得上权势显赫,两《唐书》本传记载了他的事迹,却从未提及他的文学才能,高仲武《中兴间气集》则选入他的诗作。

了解文人交游则需要关注墓志文本,墓志铭、行状、祭文作为传记文本的一部分,通常用来考证文人的生平事迹,虽然可以作为文学文本的并不多見,如韩愈《柳子厚墓志铭》者更是凤毛麟角,韩愈所撰《独孤公墓志》、李翱所撰《独孤郁墓志》却是研究唱和交游的史料。白居易《元稹墓志铭》更是具有可信性的叙述。一旦某人离世,交好者必要为之作碑铭行状,字里行间溢美之词不可避免,要如史家不隐恶、不虚美则更无可能。唯有可称得上文学家者,无论生前是否得人尊崇,死后必有定论,元稹之论杜甫即如是。关于其文学活动的记述、文学观念的阐发、文学传播的状况、文学成就的评价都会有所体现,虽然不免多有渲染之处,但是由于撰写者多为友朋同道,往往能得其要,而不同于寻常润笔之作。

杜甫是盛中唐交际的一位大诗人,从现有资料来看,正是元稹《唐故工部员外郎杜君墓系铭》一文将老杜之文学成就论定于高位,开启了杜诗学之先声。关于对杜子美的评价,论者甚多。元稹于“叙”中第一句话就是“予读诗至杜子美,而知小大之有所总萃焉”。而后阐述自先秦至南北朝士风之陵替,而后“百川汇于海”,论及唐曰:“唐兴,官学大振,历世之文,能者互出。而又沈、宋之流,研练精切,稳顺声势,谓之为律诗。由是而后,文变之体极焉。然而莫不好古者遗近,务华者去实;效齐梁则不逮于魏晋,工乐府则力屈于五言;律切则骨格不存;闲暇则纤秾莫备。至于子美,盖所谓上薄《风》《骚》,下该沈、宋,古傍苏、李,气夺曹、刘,掩颜、谢之孤高,杂徐、庾之流丽,尽得古人之体势,而兼今人之所独专矣。使仲尼考锻其旨要,尚不知贵其多乎哉?苟以为能所不能,无可不可,则诗人以来,未有如子美者。时山东人李白,亦以奇文取称,时人谓之‘李杜。予观其壮浪纵恣,摆去拘束,模写物象及乐府歌诗,诚亦差肩於子美矣。至若铺陈终始,排比声韵,大或千言,次犹数百,词气豪迈而风调清深,属对律切而脱弃凡近,则李尚不能历其藩翰,况堂奥乎!”[9]1360-1361这段话先是从诗歌发展史着眼,“下该沈、宋”是也。随即将李杜对比,突出子美“排比声韵”之优长。这篇文章作于元和八年(813年),元稹在江陵府士曹参军任上。文章对发展于本时代之杜甫的文学史地位进行盖棺论定。他在《叙诗寄乐天书》云:“又久之,得杜甫诗数百首,爱其浩荡津涯,处处臻到,始病沈宋之不存兴寄,而讶子昂之未暇旁备矣。”在《乐府古题序》云:“近代唯诗人杜甫《悲陈陶》《哀江头》《冰车》《丽人》等,凡所歌行,率皆即事名篇,无复依傍。余少时与友人乐天、李公垂辈,谓是为当,遂不复拟赋古题。”为元稹撰写墓志的是白居易。《旧唐书》在元白传后“赞”中追溯源流,而后下定论云:“元和主盟,乐天、微之而已。”元稹是白居易前半生的至交好友,两个人之对策成为一时之典范,两个人之唱酬形成“元和体”,仕宦之进退与文学之活动均为同步。唯元稹英年而逝,元、白就此永隔,白居易为之撰墓志。白居易的墓志是李商隐来写的,虽然文字中未见文学评价之论述,但也可见文学承传之关系。自陈子昂至杜甫,自杜甫至元白,自元白至李商隐,唐代文学的社会表现功能一直在延续。从这一点来说,续写墓志的行为昭示了文学观念承传之路径。韩愈是中唐文学家中的道统倡导者,他的“不平则鸣”在所撰墓志中自然会体现出来。韩愈共为两个同道中人撰写墓志:一位是韩孟诗派的另一员大将孟郊,另一位是古文运动的重要人物柳宗元。《贞曜先生墓志铭》论及孟诗说:“及其为诗,刿目鉥心,刃迎缕解,钩章棘句,摇擢胃肾,神施鬼设,间见层出。惟其大玩于词,而与世抹摋,人皆劫劫,我独有余。”《柳子厚墓志铭》云:“材不为世用,道不行于时也。使子厚在台省时,自持其身,已能如司马刺史时,亦自不斥;斥时,有人力能举之,且必复用不穷。然子厚斥不久,穷不极,虽有出于人,其文学辞章,必不能自力,以致必传于后如今,无疑也。虽使子厚得所愿,为将相于一时,以彼易此,孰得孰失,必有能辨之者。”韩愈的墓志铭则是由他的弟子李翱完成的。

中唐时期胡姓士族文学群体的出现值得注意。吴宗国认为:“贞元、元和(785—820年)前后,是唐代文化发展的第三个高潮。这个时期的文化虽然不如盛唐那样充满青春的活力,却多了几分深沉。”[10]387这“几分深沉”是经过至德、大历等相当一段时间的涵养而渐渐迎来高潮的。对于安史之乱的反思变得非常重要,贾至等人对于科举的思考是一个序幕,如何习先王之道以改变士风是集中思考的议题。文学文化的繁荣离不开具体的文化语境,这其中非常重要的现象就是胡姓士族文学群体的出现,他们的文学活动是中唐文学格局不可或缺的组成部分。自至德到长庆时期,房琯、房孺复、房启等以文学进身而因政事凸显,独孤及、独孤郁、独孤朗父子是政事与文学结合的典范,尽管独孤郁、独孤朗的文学地位不高,但是他们的交游群落中却是聚集了一批有代表性的文学家。窦氏家族自窦威至窦参均地位显赫,即使不知名的人物也非同一般。窦氏家族的文化传统从遗存墓志中便可窥知一二,如李颀《唐故朝议大夫陇西郡太守扶风窦府君墓志铭》的墓主是窦铨,《墓志》云:“公贵承戚里,秀出侯家。虽袭绮纨,颇敦诗礼。”[11]215窦氏父子是以诗歌创作为主的文学家族之代表,因《窦氏联珠集》的存在为我们还原了部分文学现场,他们的交游酬赠之作是文学场域中的一面镜子。在文学创作上,褚藏言所编《窦氏联珠集》的遗存为我们保留了唯一的胡姓文学家族的文本选集,这部选集不仅仅为“五窦”立传,为之选择了分量适中的文本数量,形成中等规模的选本,而且将相关的唱和交游文本附于其中,构成了传记、作品、文学活动并置的家族文化辑本。

杜甫的反思与儒学背景有关,同样有关系的还有中唐前期独孤及参与的文体文风改革思潮。大唐初建,百废待兴,文坛依旧接踵江左文风,骈文自居主流,直至中唐而古文运动兴起。唐代散文之发展过程可按明人高棅“四唐说”分为初唐、盛唐、中唐、晚唐等四个阶段,初、盛唐时期正处在骈、散文文体发展的交集阶段。梁肃《补阕李君前集序》提出文章三变说:第一变是陈子昂的出现,作用则是“以风雅革浮侈”;第二变则由张说完成,“以宏茂广波澜”;第三变则非一人之力,而是集中在天宝儒士群,李华、萧颖士、賈至、独孤及“比肩而出”,形成良好的发展势头。初盛唐时期,文章的发展呈现出以骈体文为主的格局,直至天宝中期才有所改变,独孤及的出现至关重要。《全唐文》卷五二三收有崔元翰《与常州独孤使君书》,这封书信因有所求,以夸饰之语对独孤及的儒学出身有所论列,如称其不但“绍三代之文章”,而且能“播六学之典训”,而后如连珠炮一般将“微言高论”“正词雅音”“温纯深润”“溥博宏丽”全部用上,最后归结到“道德仁义,粲然昭昭,可得而本”。崔元翰的概括虽有谀词,但论独孤及的行文之道还是有道理的。从个人到整体,梁肃有过富有概括性的论述,其《常州刺史独孤及集后序》云:“天宝中作者数人,颇节之以礼。洎公为之,于是操道德为根本,总礼乐为冠带,以易之精义,诗之雅兴,春秋之褒贬,属之于辞。故其文宽而简,直而婉,辩而不华,博厚而高明。论文无虚美,比事为实录。天下凛然,复睹两汉之遗风。”独孤及在崇儒重道的基础上,兼收并蓄,梁肃认为他的文章风格是“宽而简,直而婉,辩而不华,博厚而高明”,复古之风中有纯正之气骨。数百年后,清人赵翼在《廿二史札记》中追根溯源,寻索韩愈与独孤及之关联,云:“是愈之先,早有以古文名家者。今独孤及文集尚行于世,已变骈体为散体。其胜处,有先秦两汉之遗风,但未自开生面尔。”复古却未能生新,赵翼的论断非常准确。胡姓士族出身者,元结、独孤及的贡献最大,元结独辟蹊径的风雅,独孤及追慕先秦两汉之文风,自能启迪来者。大历七年(772年),贾至、元结卒。大历九年(774年),李华卒。正是这一年,独孤及任常州刺史,梁肃谒见于丹阳梅里,正式拜师学文,历经四年的苦读,独孤及潜心教其为文之道[16]269。这是文体文风变革的关键阶段,完成了代群之承传过程。胡姓士族出身的独孤及,上承萧、李之观念,下启梁肃、韩愈,一代文宗的领袖风范终得确立。崔元翰《右补阙翰林学士梁君墓志》叙述梁肃拜师李华、独孤及学文的历程,这些已经有一定地位的儒士先要“称其美”,使之“大名彰于海内”,梁肃才会被四方诸侯认可,遂“更遣招辟而宾礼之”。独孤及称赏者不止梁肃,崔元翰本人亦厕身其中,如《新唐书·独孤及传》叙及独孤及“喜鉴拔后进”,所列出的梁肃、崔元翰、陈京、唐次、齐抗等。文体、文风改革的观念有一个承传的过程,其中必有好为人师者,这样才能发现人才并承继衣钵,从李华、萧颖士这批经历安史之乱的文儒开始,以独孤及为中心,再传给梁肃、崔元翰等人,接着进一步影响韩愈、柳宗元、权德舆等人,这就是独孤及的出现对于推动文体、文风改革的独特价值,既能承前启后,又可继往开来。即便是在并置的过程中,对于文体、文风改革的先驱评价并不相同,如权德舆《兵部郎中杨君集序》把李华与独孤及并称,论及怀才不遇的命运则多有感慨。中唐文体、文风改革者虽自身命运多舛,但仍能以积极入世的心态,将弘扬文道作为己任,使文体、文风改革思想自觉地代代相传。从李华到独孤及是一个过程,从独孤及到梁肃是另一个过程,过程与过程之间,还有成群结队的同行者。大历期间的整个发展传承过程首尾完整、前后呼应。到了梁肃这里,在他的努力之下,文体、文风改革思想已然成型,由此为后面贞元、元和时期的代群承传打下了坚固的基础。沿着这样的叙述理路继续行进,则会寻索中唐前期古文前辈所带来的影响。按照史家的记载,贞元八年,陆贽知贡举,接受了梁肃、崔元翰等人的荐举,韩愈、李观、欧阳詹、王涯、崔群等人进士及第,号称“龙虎榜”的一代才人对于文体、文风改革的意义已经被学术界充分论述,此处不复赘言。

安史之乱前,士族尚保留着圈内婚,之后,不同层次与单元的结构体加速了彼此之间的融合[17]213。胡姓与其他家族联姻是民族融合的组成部分,基于此产生的文学活动便具有了特殊的文学史意义。如权德舆对于独孤氏家族的文本书写,元稹对于韦氏家族的文学书写,都构成了文学史的图景意义。文学交游与文学家族的书写也有密切的联系。除了姻娅关系,还有友情的纽带,元、白对于彼此家族的文本书写就是如此。葛兆光认为,儒学的入世精神与士人的责任心息息相关,二者互相激励的作用如果不复存在,那么所形成的治世传统就会消失,以追求事功为最高理想的基础就此坍塌[18]33。一同坍塌的还有所树立的儒家经典,杜甫关于歌舞场景生动描述的表象之下可能隐含着盛世的隐患,这些隐患可能引而不发,也可能一触即发。汉人逐渐接受和尝试种种胡化行为:唱胡音、穿胡服、跳胡舞、看胡戏……胡族文化的渗入似乎对儒家礼法的权威性造成了极大的冲击,这使士人们忧心忡忡,“法胡虏之俗”能够形成礼乐文明吗?汉穿胡衣,胡着汉帽,真的就是穿衣戴帽那么简单?史家所发出的叩问掷地有声。动乱发生之后,常常让士族阶层不断地省思,发出痛定思痛的强音。华夷之辨固然要论,却非胡化、汉化所能局限之。是否如皇甫湜所说的那样,汉文明讲究礼义而“所谓夷狄者”就无礼义呢?白居易《才识兼茂明于体用科策一道》云:“臣闻太宗以神武之姿,拨天下之乱。玄宗以圣文之德,致天下之肥。当二宗之时,利无不兴,弊无不革;远无不服,近无不和。贞观之功既成,而大乐作焉,虽六代之尽美,无不举也。开元之理既定,而盛礼兴焉,虽三王之明备,无不讲也。礼行故上下辑睦,乐达故内外和平。所以兵偃而万邦怀仁,刑清而兆人自化。”[19]411关于礼乐文明的论述非常清晰,与之前的元德秀、同时代的柳宗元观点相同,一代有一代之礼乐文明,其核心指向则是“礼行”“乐达”。盛世需有文学的图景,而文学文本中的盛世书写恰恰是现实生活的影像。盛中唐时期,如果未能以文学进身,则极有可能低人一等。这样的说法可以在唐人笔记中得到印证,如独孤及《顿丘李公墓志》中就说开元中期“天下无事”,缙绅阶层“闻达之路唯文章”。梁肃的《李公墓志铭》则叙述当时“海内和平”,士人由“文学而进”的荣耀独步当时。权德舆《王公神道碑铭并序》则囊括开元、天宝时期,想要进入宦途者除了“以文讲业”以外,“无他蹊径”。上述诸人均是文体、文风改革的重要人物,有的是天宝时期的见证人,有的是见证者的后人。杜佑《通典》卷十五则以史家的身份为之总结,叙述“应诏而举”的人数,突出以文章入仕的难度,而“无贤不肖”均要以“文章达”,于千人中选几十人,这样的比例说明“以文章达”的难度之高。可是,纵有困难依然无法阻挡文士以文学入仕的欲望。于是,在科举制度的强烈刺激之下,来自全国各地的士子径入科场。如果说“以文章选士”是士人重文章的标志,可能有一定的道理。因为文章好可以进入仕途才是追求的终极目标,为了这个目标,举子们忍受孤独,寒窗苦读的动力便是能够登进士科。进士科需要以文学进身,此后则可以追求自己的人生理想。上述这些记载至少印证王之涣、高适、王昌龄等人“旗亭画壁”故事的真实性,盛唐文士以诗文“齐名”是很光荣的,文章受重视,能文之人自然会为社会所看重,三位诗人可谓崇文时代的“神仙”人物。