汉语字词关系研究之检讨

李运富

(1.汉字文明传承传播与教育研究中心,河南郑州 450001;2.郑州大学文学院,河南郑州 450001)

一、“形、音、义”三分不同于字词对应

古人有“字”的概念,但没有明确的“词”①语言中能独立运用的最小的音义结合体。参见:李济中,姚锡远.现代汉语专题[M].北京:中国社会出版社,1997:94。概念。古人分析和研究“字”,针对的是语言中的“音”和“义”,所以“字”跟“音”对应,跟“义”对应,而不是跟“词”对应。于是传统语言文字学就形成了“形”“音”“义”三足鼎立的局面,其目的在于解读经典文献。段玉裁说,“圣人之制字,有义而后有音,有音而后有形”,而且汉字“有古形有今形、有古音有今音、有古义有今义”,因此,研究汉字要“三者互相求”或“六者互相求”[1]。钱大昕说:“古人之意不传,而文则古今不异,因文字而得古音,因古音而得古训,此一贯三之道。”[2]王筠说:“夫文字之奥,无过形音义三端。而古人之造字也,正名百物,以义为本,而音从之,于是乎有形。后人之识字也,由形以求其音,由音以考其义,而文之说备。”[3]1“形”“音”“义”本来不在同一平面,但这种由文字之“形”探求语言之“音”以获得文献之“义”的层级思路,客观上却形成了“体制学”(形)、“音韵学”(音)、“训诂学”(义)三足鼎立且同属于“文字学”的传统学术格局。所以晁公武说:“文字之学凡有三:其一体制,谓点画有衡(横)纵曲直之殊;其二训诂,谓称谓有古今雅俗之异;其三音韵,谓呼吸有清浊高下之不同。论体制之书,《说文》之类是也;论训诂之类,《尔雅》《方言》之类是也;论音韵之书,沈约《四声谱》及西域反切之学是也。三者虽各一家,其实皆小学之类。”[4]章太炎说:“文字之学,宜该形音义三者。”[5]齐佩瑢说:“自三代以来,文字的变迁很大。论字形,则自契文、金文、古籀、篆文、隶书、正书、草书、行书。论字义,则自象形、指事、会意、转注、假借、形声,而历代训诂诸书。论字音,则自周秦古音、《切韵》、《中原音韵》,而注音字母、各地方音。这种种的变迁,形音义三方面的演变,都应属于文字学研究的范围。”[6]可见,传统的“小学”就是“文字之学”,也就是以解读文献为目的的“语言文字学”,其书面语言单位被分解为“形”“音”“义”三者,其对应关系是“形―音―义”“形―义”“音―义”。在这种学术系统中没有“词”的概念,因而“字―词”关系是模糊的[7]。

二、“词”的意念与字词关系的表述

传统语言文字学虽然没有“词”的概念,但既然要解读文献,事实上就离不开“词”。所谓“音”和“义”无非是把“词”给分解了,背后还是应该有“词”的意识,只是不用“词”来表述罢了。那古人涉及“词”的意念时用什么术语来表示呢?或者我们从哪些说法能看出古人确实研究和谈论了“字”与“词”的关系呢?

戴震云:“经之至者,道也,所以明道者,其词也,所以成词者,未有能外小学文字者也。由文字以通乎语言,由语言以通乎古圣贤之心志,譬之适堂坛之必循其阶,而不可以躐等。”[8]其中的“词”并不等于我们现在所说的“词”,而是相当于“辞”,也就是“语句”。用“文字”组成“(书面)语句”,又通过“文字”理解“(书面)语句”,其中必然包含语言的最小表达单位“词”,这里的“文字”既是目视的形体“字”,也是组成“词(辞)”的“词”。作为形体的“字”是文字系统中的成员,作为成“词(辞)”的“字”,是语言环境中的“词”。戴震的学生段玉裁阐述说:“昔东原师之言,仆之学,不外以字考经,以经考字。”[9]789“凡说字必用其本义,凡说经必因文求义。”[9]426这里“字”与“经”相对,“经”也是指文献语言。“说字用本义”重在构形分析,“说经因文求义”重在分析具体语言环境中的“音义”,也就是“词”,所以说这里的“字”既不等于今天的“字”,也不等于今天的“词”,而是“字词”的结合体,即“形音义”三位一体的概念,仍然是前文所说“文字形音义三要素”认识论的反映。

实际上古人也有单独表述“词”的意思,即不包括“形”的“音义结合体”的时候,这就等于把原来“形音义”三位一体的“字词”分离成了“字(形)”和“词(意义)”,遗憾的是古人并没有在术语上将它们分开,仍然都是用“字”来指称。例如:

(1)《周礼·春官·肆师》:“凡师不功,则助牵王车。”郑玄注:“故书‘功’为‘工’。郑司农云:‘工’读为‘功’。古者‘工’与‘功’同字。”①参见:周礼注疏[M].台北:艺文印书馆,2001:298。

(2)《说文通训定声·自叙》:“就本字本训而因以辗转引申为他训者曰转注;无辗转引申而别有本字本训可指明者曰假借……假借数字供一字之用而必有本字,转注一字具数字之用而不烦造字。”[10]

(3)《说文假借例释》:“何谓本?制字之假借是也;何为末?用字之假借是也,二者相似而实不同:制字之假借,无其字而依托一字之声或事以当之,以一字为二字者也。用字之假借,是既有此字复有彼字,音义略同,因而通假,合二字为一字者也。以一字为二字者,其故由于字少;合二字为一字者,其故反由于字多;故曰相似而实不同也。”[11]

(4)《中国文学教科书·假借释例》:“一曰制字之假借。上古字少,有假他字之义并借他字之声者,故以一字为二字。一曰用字之假借。用字之假借者,既有此字,复有彼字,音形偶同因而通假,合二字为一字者也。一为引申之假借。假借之例,其于音同义异而同用者固谓之假借,即凡字本义之外其余引申之义亦谓之假借。”[12]231

例(1)说“工与功同字”,意思是“工”和“功”这两个词(音义)使用同一个“工”字(形)记录。例(2)的“数字供一字之用”意思是几个字(形)供记录一个词(音义)使用;“一字具数字之用”,是说一个字(形)供记录多个词(音义)使用。例(3)、例(4)的“一字为二字”“二字为一字”分别指“一个字(形)记录两个不同词(音义)”“两个字(形)记录同一个词(音义)”。可见古人已经看到了文献中普遍存在的“同字异词”和“同词异字”现象,但在表述用语上没有将“字”与“词”分开。

当然,古人对“词”的表述也有跟“字”用语不同的时候,比如用“言”。东汉郑玄有云:“其始书之也,仓促无其字,或以音类比方假借为之,趋于近之而已矣。受之者非一邦之人,同言异字,同字异言,于兹遂生矣。”[13]183这段话中的“言”就相当于“词”,“同言异字,同字异言”指的实际上也是“同词异字,同字异词”现象。

关于“同字异词”的表述,有“假借1”“同形字”等说法。

先看假借1。《说文解字·叙》曰:“假借者,本无其字,依声托事,令长是也。”[9]756这是借用同“声”字记录没有本字的语言单位的情况,一般认为是“造字假借”,也有人称“音本字”。“本无其字”包括无字词和无字义,所以郑樵《通志·六书略》把假借分为“有义之假借”和“无义之假借”[14]503,所谓“有义之假借”指引申义借用本义之本字。戴震《答江慎修论小学书》所指出的“一字具数用者,依于义以引申,依于声而旁寄,假此以施于彼曰假借”[13]224也是包括两种情况的。也有人把假借限制在没有意义联系的用字上,如戴侗《六书故·六书通释》曰:“所谓假借者,义无所因,特借其声,然后谓之假借。”①参见:戴侗.六书故·六书通释[M].清师竹斋李氏刻本:23。词义引申如果距离本义很远就可能派生出新词,所以“有义之假借”可能导致一个字记录一组同源词,而“无义之假借”则导致一个字记录一组同音词。两者都属于“同字异词”现象。

再看同形字。裘锡圭说:“同形字的性质跟异体字正好相反。异体字的外形虽然不同,实际上只能起一个字的作用。同形字的外形虽然相同,实际上却是不同的字……对同形字的范围,可以有广狭不同的理解。范围最狭的同形字只包括那些分别为不同的词造的、字形偶然相同的字……范围最广的同形字,包括所有表示不同的词的相同字形。按照这种理解,被借字和假借字,也应该算同形字。”[15]209

相对于“同字异词”而言,人们更多关注的是“同词异字”,也就是文献中表达同一个“音义”(相当于词)的不同用字问题。这方面的术语很多。

第一,重文。出于《说文解字》每部后的“文多少,重多少”。一般认为“重文”就是“异体字”,其实不然。沈兼士先生早就提出“重文并不尽是异体字”,“许书重文包括形体变异,同音通借,义通换用三种性质,非仅如往者所谓音义悉同形体变易者为重文”[16]。可见“重文”应该是同用字,也就是在文献中可以记录同一语言单位的字。

第二,异形、异体、或体。通常叫做“异体字”,包括异构字、异写字,甚至不同字体的字。《说文解字·叙》有云:“分为七国,田畴异畮,车涂异轨,律令异法,衣冠异制,言语异声,文字异形。秦始皇帝初兼天下,丞相李斯乃奏同之,罢其不与秦文合者。”[9]757-758《汉书·艺文志》有云:“《史籀篇》者,周时史官教学童书也,与孔氏壁中古文异体。”[17]《说文解字》有“某,或作某”“某,或从某”“某,或某省”等说字体例,凡“或”出字被称为“或体字”。王筠《说文释例》曰:“《说文》之有或体也,亦谓一字异形而已。”[3]121

第三,古今字。《礼记·曲礼下》有云:“君天下曰‘天子’,朝诸侯、分职授政任功曰‘予一人’。”郑玄注:“《觐礼》曰:‘伯父实来,余一人嘉之。’‘余’‘予’古今字。”②参见:礼记注疏[M].台北:艺文印书馆,2001:78。古今字指不同时代记录同一语言单位所使用的不同字。段玉裁曰:“凡读经传者,不可不知古今字。古今无定时,周为古则汉为今,汉为古则晋宋为今,随时异用者谓之古今字。非如今人所谓古文、籀文为古文,小篆、隶书为今字也。”[9]94

第四,假借2、通假、通借。古人在使用文字时,不用表示这个词义的本字,而借用一个与它音同或音近的字来代替,这种现象古人也叫“假借”,即所谓“用字之假借”,为了区别一般改称“通假”或“通借”。王引之《经义述闻·序》有云:“诂训之指,存乎声音,字之声同声近者,经传往往假借。学者以声求义,破其假借之字,而读以本字,则涣然冰释,如其假借之字,而强为之解,则诘为病矣。”[18]章太炎《文学说例》有云:“若《释诂》所陈,三十余言,总持一义,虽多同声通借,而本字亦不少矣。”③参见:章太炎.文学说例[N].新民丛报,第五、九、十五号。

第五,通用。《说文解字·贝部》有云:“贻,赠遗也。从贝台声。经典通用诒。”[19]127裘锡圭说:“文字学上所说的‘通用’,指不同的字在某种或某些用法上可以相替代的现象。可以通用的字就是通用字。文字学者讲通用,往往着眼于汉字从古到今的全部使用情况……通用字之间的关系大体上可以分成下列四类:本字跟假借字,假借字跟假借字,母字跟分化字,同义换读字跟本字或其他性质的字。”[15]264-266

第六,正、俗。“俗”是徐铉校注《说文解字》时使用的术语,如:“邨,地名。从邑屯声。臣鉉等曰:今俗作村,非是。”[19]132徐铉指出“俗”字100 多个。段玉裁揭发更多,并明确了跟“俗”字相对的字叫“正”字,如《说文解字·阜部》“隊①因学术探讨的需要,全文使用或保留了部分汉字的繁体写法。”字段注曰:“隊墜正俗字,古书多用隊,今则墜行而隊废矣。”[9]732

第七,分别文、累增字。王筠《说文释例》卷八曰:“字有不须偏旁而其义已足者,则其偏旁为后人递加也。其加偏旁而义遂异者,是为分别文。其种有二:一则正义为借义所夺,因加偏旁以别之者也……一则本字义多,既加偏旁则只分其一义也……其加偏旁而义仍不异者,是谓累增字。”[3]173王筠的“分别文”和“累增字”都属于“异部重文”,实际上就是历时异体字,即不同时代产生的异体字,如爰与援(在引手义上为异体)、冉与髯(在胡须义上为异体)。

第八,繁、省(简)。简体字在《说文解字》里称作“省”,省体与繁体是相对而言的,如《说文解字·晶部》有云:“曐,万物之精,上为列星。从晶从生声。一曰象形。,古文。星,或省。”[19]1371935 年8 月国民政府教育部公布了《第一批简体字表》,该表一共收录了324 个民间流传最广的俗字、古字和草书字。表中有两个说明:其一,简体字为笔画省简之字,易认易写,别于正体字而言,得以代繁写之正体字;其二,本表所列之简体字,包括俗字、古字、草书等体,俗字如“体、宝、岩、蚕”等,古字如“气、无、处、广”等,草书如“时、实、为、会”等,皆为已有而通俗习用者。

第九,变易。黄侃曰:“《叙》云:‘五帝三王之世,改易殊体。’谓之殊体者,其义不异,惟文字异耳。故观念既同,界说亦同,文字之变易也。”[20]29“古今文字之变,不外二例:一曰变易,一曰孳乳。变易者,声义全同而别作一字。”[20]34

还有两个术语情况比较特殊,涉及字词关系的变化情况,而且主要属语言层面的“词与词”的关系。

一个是孳乳。黄侃曰:“最初造字,文字本无多义,然衍之既久,遂由简趣繁,由浑趣析。故观念既改,界说亦异者,文字之孳乳也。”[20]29“孳乳者,譬之生子,血脉相连,而子不可谓之父。”[20]34

另一个是同源字。王力认为:“凡音义皆近,音近义同,或音同义近的字,叫同源字。这些字都有同一来源。或者是同时产生的,如‘背’和‘负’;或者是先后产生的,如‘犛’和‘旄’。同源字,常常是以某一概念为中心,而以语音的细微差别(或同音),同时以字形的差别,表示相近或相关的几种概念。”[21]

三、字词关系的类别意识

归类和分类是人们认识客观事物的主要方法。古人对语言文字的认识和表述也常用到类聚类别方法。《说文解字》中的“重文”,就可以看作是对汉字职用关系的一种分类,该书把所收的一万多个字形分为“文”和“重”两大类,而且在每部之后都指出该部“文多少”“重多少”。“文”指的是字头正文,共9 353 个,多为小篆字形;“重”指记词功能重复的字形,凡1 163 个②通行的大徐本《说文解字》叙言自称所收正文字头为9 353 字、所收重文为1 163 字,但也有其他各种不同的统计数据。,包括古文、籀文、篆文、奇字、秦刻石、今文、或体字、俗体字等①这些不同名称实际上也反映出另一些角度对文字的分类。。

唐代以后对字词关系的分类意识更强烈,分类结果也更趋成熟。如颜元孙的《干禄字书》将同职用字分为“俗、通、正”三类,张参的《五经文字》有“同、通、借、讹、俗、或、别、古、今、承、变、省”等类别。释行均的《龙龛手镜》沿袭唐代的分类思路和表达体系,所用术语大同小异。张涌泉《敦煌俗字研究》对《龙龛手镜》注明某字属于某类的术语内涵及相互之间的关系有所介绍,具体如下[22]:

正字例。“正”字通常是指于古有据而当时仍在正式场合通行的字体。

同字例。“同”字通常是指变异偏旁或字形结构而形成的异体字。

或作例。“或作”的含义与“同”大体相当,也往往是指变异偏旁或字形结构而形成的异体字。

古文例。“古文”亦简称“古”,是指古代曾经使用而当时已不流行的字体。其中有古代的异体字,也有后世产生的俗字。

今字例。“今”相对于“古”,是指当时流行的字体。其中多数与俗书有关。

通字例。“通”字是指通行已久的俗体字,其规范性较“俗”字为强。“通”字主要是字形演变或声旁改换的结果。

俗字例。“俗”字是指社会上流行的不规范的字体。

俗通例。“俗通”盖流俗通行之意,“俗通”字大约是兼于“俗”字与“通”字之间的字体。

变体例。“变体”是指字形演变或偏旁易位形成的字体。

误字例。“误”字是指书写讹变形成的字体。

这些类别的划分和名词术语的使用是累积型和多角度的,大部分来源于对《说文解字》等历代字书、词典的承传,个别取自历代注释书中的相关用语,如“同”“误”。这套用来注释同功能字际关系的类别体系被近代学者黄侃所继承,但略有调整,他在《说文略说·论字体之分类》中分为“正、同、通、借、讹、变、后、别”八类,并分别作了界定或说明[23]:

正。今所谓正,并以《说文》正文为主。同。今《说文》所载重文皆此也。

通。和、龢、盉各有本义,而皆可通用和;勰、协、恊各有本义,而皆可通用协。此出于转注。

借。难易之字不作戁,而作难;厚薄之字不作洦,而作薄。此出于假借。

讹。《说文》所举長、斗、虫、苟四字是。后世则如壻作聓、荅作答是。

后。《说文》牺下云:贾侍中说,此非古。后世则如从弟有悌,从赴有讣是。

别。《说文》所举今字、俗字,后世则如祝作呪,玱作锵是。黄侃在上述八类之中提到《说文解字》的占六类,没有提到《说文解字》的“通”和“借”其实也就是《说文解字》中的“假借”——包括本无其字的假借(通)和本有其字的通假(借),这进一步证明唐代以后的文字类别观念其实大都源自《说文解字》。

现代学者很少有对字词关系的整体类别系统进行描写的,大都只是对某种字词现象进行局部的下位分类。如裘锡圭《文字学概要》第九章第三节分析了“一词借用多字和一字借表多词的现象”[15]191,其中把“一词借用多字”的情况分为形借、音借和义借三种:“一个词由于为另一个词造的文字的字形对它也适合而借用这个字形,是形借;由于另一个词的音跟它相同相近而借用这个词的文字,是假借;由于另一个词的意义跟它相同相近而借用这个词的文字,是同义换读。假借和同义换读也未尝不可以称为音借和义借。”[15]221裘先生在同书的另一个地方有类似的表述,内容略有出入:“同一个词先后或同时有两个以上不同的字可以用来表示它的现象,是常见的。我们把这种现象称为一词用多字。具体地说,一词用多字,主要有下列四种情况:一,已有本字的词又使用假借字;二,同一个词使用两个以上的假借字;三,一个词本来已经有文字表示它,后来又为它或它的某种用法造了专用的分化字;四,已有文字表示的词又使用同义换读字。”[15]258较之前面的“形借”“音借”“义借”来说,这段表述少了“形借”而多了“分化字”,同时把借用造成的一词多字区分为“本字与假借字”“假借字与假借字”两种情况。再如王宁先生把异体字分为“异构字”和“异写字”[24],也属于下位分类。

四、“字词关系”研究的理论局限

(一)“字词关系”的“字词”无法涵盖字符跟语符的单位

我们讨论“字词关系”,主观上是想解决汉字跟汉语的对应问题。但实际上“字”有不同所指,并非只有单一内涵;“词”也只是语言单位之一,可以跟“字”对应的不只是“词”。所以“字词关系”这种称谓只能算是代表性的习惯说法,并不能涵盖文字单位与语言单位的所有对应关系。

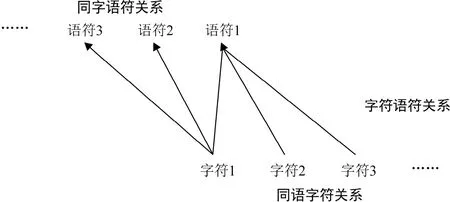

“字”作为符号只是个抽象的泛称,实际所指要么是字的“形体”,要么是字的“结构”,要么是字的“职能”。根据字的形体、结构、职能的异同,“字”可以分为“字样”“字位”“字种”等不同的单位。“字样”是文本中自然呈现的一个个独立的形体,将构形属性相同的字样归并到一起,就形成字符的基本单位“字位”。字样之间如果具有构形属性的差异(包括构件类型、构件数量、构件分布、构件功能、构件关系、构件变异等),就区分为不同的字位。如“户”“戸”“戶”虽然外形不同,但构形属性相同,应该归纳为同一个字位;而“户”与“尸”构形属性不同,就应该区别为两个字位。不同的字位如果构形指向的表达功能基本相同,就可能形成更大的字符单位,即“字种”。一个字种可以有多个字位,也可以只有一个字位。如“衣”作为字种,从古到今有许多字样,但基本上都属于一个字位;而“裤”这个字种,则有“裤”“绔”“袴”等多个字位。[25]

作为语言符号的单位,“词”也还可以细化。语符的基本单位应该有“词音”“词项”“词位”和“词族”。“词音”是某个词中的特定音节(不等于泛音节),词音带有某项意义时就成为“词项”,意义具有关联的若干词项构成“词位”,源自同一词位而发生音变或形变的亲缘词位形成“词族”。如“斯大林”的{斯0}①{ }表示语符单位,0 表示无义。是该词里一个没有意义的音节,《诗·陈风·墓门》“墓门有棘,斧以斯之”的{斯1}是表示劈砍义的词项,而词项{斯1}(劈砍)、{斯2}(分散)、{斯3}(离开)(1、2、3 表示不同义项)等属于同一词位{斯},由词位{斯}派生出{撕}{嘶}{澌}等新词位,则形成一个词族{斯+}(+表示派生)。通常讲的某“词”,在没有区分需要的情况下,既可以指词位,也可以指词项,但不能指词族和词音。[25]

可见字符单位跟语符单位的对应关系不能简单地都看作是“字”与“词”的关系,也可能是“字”与“词音”的关系,也可能是“字”与“词项”“词位”甚至“词族”的关系。

(二)“字词关系”的“关系”表述尚欠周全

理论上说,字符跟语符的对应关系似乎应该用图1 来表示:

图1 字符与语符的对应关系

即使为了简便而用“字词关系”代指“字符与语符的关系”,那代指“字符与语符的关系”的“字词关系”也应该包括“字词关系”“同词异字关系”“同字异词关系”三种关系。但现在谈字词关系,通常是指“同词异字”关系(如“异体字”“通假字”“古今字”)和“同字异词”关系(如“同形字”),实际上就是字与字之间的“字际关系”和词与词之间的“词际关系”,很少直接表述“字词关系”。而且对“字际关系”和“词际关系”的表述也大多属于概念称谓,缺乏对彼此属性的异同分析和描写。关系描写应该是双向对应式的,而不应该是单一概念式的。

当一个字符对应一个语符(简称“一字一词”)时,字符与语符的关系可能是“1 字位(1 字种)―1 词音”关系,如“”;也可能是“1 字位(1 字种)―1 词项(词位)”关系,如“郴―{郴}(地名)”。当然,这种单一对应的情况实际上是很少的,但少也得描述。

当多个字符对应一个语符(简称“多字一词”)时,多个字符之间的关系不是一个概念,而可能是以下几种关系。

第一,“本用―本用”关系。即记录同一语符的字都是这个语符的本字,包括:“本字―异构本字”,如“迹―跡”;“源本字―分化本字”,如“知―智”;“古本字―重造本字”,如“云―雲”。“古本字”和“重造本字”也是异构关系,但具有明显的时间先后和字形孳乳关系[26]。

第二,“本用―借用”关系。即记录同一语符的几个字位,有的是这个语符的本字,有的是这个语符的借字,包括:“本字―通假字”,如“早―蚤(早晨)”;“假借字―后起本字”,如“胃(言说)―谓”。

第三,“借用―借用”关系。即记录同一语符的字都是这个语符的借字,包括:“假借字―假借字”,如记录第二人称代词的“皮―彼”;“通假字―通假字”,如记录“才始”义的“裁―财”。

当一个字符对应多个语符(简称一字多词)时,多个语符之间的关系可能是无意义关系的音同音近语符(词音或词项)关系,如“史―{历史}{史太林}”“信―{诚信}{伸长}”;也可能是有引申关系的同位语符(词位)关系,如“节―{竹节}{关节}{节气}{节操}{节制}{节约}{调节}”;也可能是音义皆有关系的同源语符(词族)关系,如“斯―{斯}{撕}{嘶}{澌}{廝}”等。

采用上述关系对应模式和说明性语句,才有可能将文本中实际存在的字符和语符的各种复杂关系描写清楚[26-28]。

(三)“字词关系”的相关概念错综复杂

第一,概念所指无关汉字本体。“字词关系”应该立足于字词的本体属性来表达,但有些概念并非如此。如“古今字”一般认为是用来表述字词关系的,可实际上它跟字词的本体属性无关。古人说“古今字”是指不同时代记录同一语符单位而使用了不同字符,所强调的是使用时代的差异,但记录同一语符的几个字之间究竟是什么关系并不明确。

第二,概念内涵不明晰。如“重文”,黄侃说许慎的“重文”都是“同”字,又认为“《说文》所举篆籀省改诸文”是“变”字,“《说文》所举今字、俗字”是“别”字,相互矛盾。其实《说文解字》所举“篆籀省改诸文”及“今字、俗字、或字”等都属于重文。但《说文解字》重文并不都是“同”字或“异体字”,也包括同音字关系(如“叜”与“傁”)、同源字关系(如“氛”与“雰”)、同义字关系(如“续”与“赓”)和本来是异体关系但当时已经分化为不同字符的异体分化字(如“冰”与“凝”)等①参见:张晓明.《说文解字》小篆重文研究[D].北京:北京师范大学,2000。[29]。这说明“重文”的内涵是不确定的。

第三,概念不反映对组关系。有些用来表述关系的术语仅指单方,构不成双方关系。如“通假字”就是指的单方,不是组概念。如果要确立组关系,最好说成“本字―通假字”或“通假字―通假字”。可一般直接拿“通假字”跟“异体字”“古今字”相提并论。

第四,同名异实。如传统语文学中的“通”,有时指假借字与本字的通用,有时指同源词之间的音义相通,有时指某些字的通行程度(正、通、俗)。再如“假借”,有的指造字法,有的指用字法,有的指词义引申:“一曰制字之假借。上古字少,有假他字之义并借他字之声者,故以一字为二字。一曰用字之假借。用字之假借者,既有此字,复有彼字,音形偶同因而通假,合二字为一字者也。一为引申之假借。假借之例,其于音同义异而同用者固谓之假借,即凡字本义之外其余引申之义亦谓之假借。”[12]231

第五,同实异名。如本有其字不用而用同音字的现象或称“假借”,或称“通假”,或称“借用”。同指笔画相对简单的字,有的叫“简体字”,有的叫“简化字”,有的叫“省”或“省笔字”。同为形体不同而构意所指相同的一组字,时而叫“重文”,时而叫“异体字”,时而叫“异构字”或“异写字”,时而叫“正体字―异体字”,时而叫“正字―俗字”等。

(四)“字词关系”的类别不成系统

古今学者都曾对字词关系的类别进行归纳和分别,但多限于局部的、对立的划分,缺乏多元的总体关联,还没有形成系统。

第一,层次不清,即所分各类并非处于同一平面。如跟“正字”并列的应该是“非正字”(或沿《说文解字》用“重文”),“同”“通”“借”“讹”等实为“非正字”的次类,不应该跟“正”平列。

第二,属性不同,即所属各类并非同一性质。如在“非正字”下面,“同、讹、变、别”等跟“正字”属于同一字符,是构形和书写的差异;而“通、借、后”则属于不同的字符,是用字上的差异。它们应该分别为两类,不能混杂并陈。

第三,标准不一,即站在不同的角度根据不同的条件划分同层次类别。如“同”是针对职能而言,“俗”是针对规范而言,“讹、变”是针对形成差异的原因而言,“古”“今”则是针对时代的先后而言,“通”以音义相关为据,“借”以形义无关为准,“分化”以字形承变为脉,可见所谓“古今字”“异体字”“通假字”“同源字”“正俗字”“分化字”等其实在材料上都是交叉的。如果在研究字词关系时对这些概念的内涵外延进行辨析,就理论而言没有意义,就材料而言原本就可以多属,所以永远也辨不清。

第四,类属不全,即现有的概念和类别无法容纳所有的字词关系现象。如当一个字符只记录一个词的音节时(璃),当几个字符组合起来才能记录一个词项时(葡萄),当一个字符能同时记录几个词项时(瓩),当一个字符没有确切读音却能表达确切意义时(槑),当一个词既可以用一个字符记录又可以同时用两个字符记录时(茨―蒺藜),这些字词关系用什么术语来表示,处于类别系统的什么位置,目前尚无理想的现成方案。

(五)“字词关系”研究缺乏历时性考察

无论是表述字词关系的用语,还是描写字词关系的类目,大都着眼于共时平面,鲜有研究对字词关系的发展演变进行历时的考察和描述。只有“古今字”算是跟历时变化相关,但“古今字”展现的仅是变化对象和结果(余―予),并未揭示对象之间的属性关系和变化原因。现有的字词关系讨论不仅忽略了关系的历时性,而且过于强调关系的共时性。如“异体字”就被反复强调必须是“共时”的,而且这一点成为异体字区别“古今字”的标准。其实很多异体字都是历时产生的,也存在历时使用的事实,甚至有的异体字并不共时存在,或者虽然共时存在但用法互补,其中的历时变化因素就是无法回避的,如“”和“車”、“雅”与“鸦”。事实上,对于某组字是否是异体字,人们都是根据音义功能而判断的,很少去考察它们的产生和使用历史。一个字由记录一个词发展到记录几个词,一个词由甲字记录变为由乙字记录,这些字词关系变化的过程是需要历时描写和总体展现的,变化的原因是需要分析和解释的。

(六)“字词关系”研究缺乏实用效果考察

现有字词关系的概念术语、对应组员、类别分合,大都出于静态分析,属于对字词本身自然属性和客观现象的描写,很少从使用者的角度研究使用背景和使用心理,很少分析不同用字造成的不同表达效果,很少解释为什么会出现不同的用字现象。实际上用字的不同和字词关系的变化体现了用字者对汉字的选择和对字词关系的调整,很多时候带有主观意图。例如,古代典籍中存在大量“异体字”,那么明明有个字符记录某个语符,为什么还要另造异体字呢?几个异体字同时存在,为什么选择这个字而不用那个字呢?这里面一定是有原因的,选用不同的字符一定会有表达效果或表达心理方面的差异的。如果认为异体字是音义完全相同、在任何情况下都可以互换的话,除了无意识写出的不同字形,就无法解释为什么历朝历代会有那么多不同结构的异体字产生,因为没有功能差异的符号大量存在是不符合“经济性原则”的。正如汉语中存在大量“同义词”,但同义词实际上都是有表达效果差异的,是有意提供给使用者选择的,所以同义词是不应该也不可能完全取消的。我们认为,“异体字”特别是结构不同的异体字大量存在,也是用字选择的需要,“异体字”并不是任何时候都能够被替换的。例如某个人算八字命中缺水,特意在名字中安个“淼”字,若有人把“淼”替换成异体字“渺”,他肯定不乐意。又如章太炎写文章喜欢用古字、用本字,若有人把他文章中的古字、本字全部换成通行的异体字或通假字(比如把“開㠭”改成“开展”,把“訄书”改为“求书”),那替换后的文章就不像章太炎写的文章了。有人甚至把古书里的变形避讳字也看作异体字,认为其功能相同而将其替换掉,那用字者或写字者表达谦敬或遵守当时社会用字规则的心理就被埋没了。所以研究文字,特别是研究文字的使用,应该在具体语境或使用环境中考察,既要明确静态的字词关系,也要关注动态中字词关系背后隐含的特殊意图和效果。

五、结 语

鉴于以上存在的各种问题,汉语字词关系研究需要有新的理论来提升,来超越。我们认为,建立汉字职用学,从文字与语言的关系中界定字词关系,从历时发展中描述字词关系,从使用功能上体味字词关系,进而把字词关系扩展为字符与语符的关系,把个别的、局部的、二元对立的分散式的字际关系与词际关系描写、完善为类属清晰、层次分明、角度周全、逻辑严密的系统,应该是字词关系研究发展的趋势和希望。至于汉字职用学如何完善汉语字词关系理论,另文讨论,此不赘述。