基于探究能力培养的演示实验教学策略

杨春阳(广东省广州市花都区城区教育指导中心,广州 花都 510800 )

以实验为基础展开化学教学已成为所有化学教学工作者的共识,但是演示实验探究教学的实施是不容乐观的,很多教师认为演示实验探究教学会影响知识的落实和教学进度,只是在公开课上才把实验探究作为一个重要手段向听课教师展示一番。鉴于上述现状,我们应该加强初中化学实验教学,尤其是演示实验中应进行探究性研究,从而让学生形成积极的学习态度和良好的学习策略,培养和提高学生的观察能力、语言表达能力、分析能力、合作精神等探究能力。

1 创设情境,指向核心目标

奥苏伯尔有意义的学习理论强调,创设问题情境对于引发学生对知识本身产生兴趣,形成认知需求和激发学习动机,有积极的推动作用。教材设置的任何实验都有其内在的、多重的功能。我们要在深入钻研教材内涵,准确理解演示实验目标的基础上,创设能指向核心目标的实验情景,以吸引注意力,激发学习兴趣。指向核心目标的化学情境教学能够让学生更轻松地理解化学的核心理念,加强学生对化学的理解和认知,从而提高学生的实验操作能力以及探究能力,让所有的学生都更愿意参与到对化学知识的学习当中。

比如:第十单元课题2“中和反应”实验的核心目标是认识中和反应的概念和中和反应的本质,下面是教师设置的两种实验情景:

情景1:生活体验情景

教师:同学们!这几天天气闷热,饿了一个冬天的蚊子又开始嗡嗡嗡的出来觅食了!大家都有被蚊虫叮咬的经历吧!蚊虫在我们身上叮咬后,会有什么感觉?

学生:(有的会心地微笑,有的表现出被叮咬的表情)痛、痒、难受……

教师:这种痛痒感觉实际上是蚊虫在我们身上注射了蚊酸的缘故!蚊酸能使紫色石蕊变红,由此推断,它是酸性还是碱性的?

学生:(异口同声)酸性!

教师:如果被蚊虫叮咬了,你知道如何止痒吗?可以在叮咬过的地方涂一些药膏、药水来减轻痛痒。那么,你能说出这些药物能用于止痒的化学原理吗?

学生:……

教师:(不等学生回答,趁热打铁)通过接下来的练习,答案马上见分晓!

情景2:温故知新情景

教师:现有两瓶失去标签的无色溶液,已知分别是氢氧化钠溶液和稀盐酸,请您设计实验鉴别它们。

学生1:用紫色石蕊试液!

学生2:用锌粒!

学生3:用生锈的铁钉!……

(教师逐个点评学生的方案)

教师:现在另有3瓶失去标签的无色溶液,已知分别是氢氧化钠溶液、稀盐酸和氯化钠溶液(中性),请你设计实验鉴别它们。

学生:……

(大部分学生答不上来,只有个别学生能说出只言片语,小声与同桌交流)

教师:如果只用酚酞试液,能否将这3种溶液鉴别出来?

学生:……

(课堂上鸦雀无声,学生们反应不过来,都表现出无从下手。此时,课堂时间已经过半,教师只好简述答案,匆匆开始演示实验)

因此,实验情景要为实验教学服务,要具有新颖性和适应性,要能体现学科的特点,要能对即将学习的实验内容起连接和固定的作用,情景中设置的问题难度不宜太大,要避免喧宾夺主,要能吸引学生的注意力,要指向实验的核心目标。

2 合理改进演示实验方案,培养学生的探究与实践能力

在初中化学的教学中,我们常常会遇到这样的问题,一些演示实验现象不明显或实验难以成功,不利于学生的观察认知。因此,在演示实验教学过程中,教师不能仅仅交代课本中的实验方案与实验步骤,不能迷信课本演示实验方案一定是完美的,而是要引导学生敢于质疑,对实验方案进行合理改进,培养学生的创新精神与实践能力,让学生亲历实验探究的过程,感受到实验改进的优缺点,培养学生的探究能力。

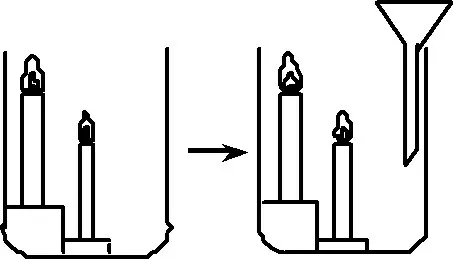

例如,在二氧化碳倾倒的演示实验中,课本中将收集有二氧化碳的集气瓶沿烧杯内壁慢慢往烧杯中倾倒,下面的蜡烛先熄灭,上面的蜡烛后熄灭,得出结论一、二氧化碳密度比空气大,结论二、二氧化碳不不能燃烧,也支持燃烧。实验中,由于有些同学倾倒时速度过快或集气瓶拿不稳,二氧化碳刚倒出就散开了,结果造成上面的蜡烛先熄灭,下面的后熄灭,达不到预期的实验效果。于是经过师生共同探究,对这个实验做了改进,在倾倒二氧化碳时,在烧杯内壁处放一短颈漏斗,将二氧化碳从漏斗倒入,如图所示。这样就会顺利地完成实验,实验效果明显。

3 在演示实验的过程中落实学科方法的培养

化学学科方法是在对化学学科中共有、通用的方法进行抽象和概括的基础上,所形成的化学研究的基本方法。化学学科方法的化学的核心与灵魂,是学生获取化学知识的手段和途径。在化学教学中,课堂是培养学生学科方法的重要阵地,实验是培养学科方法的主要载体。

案例:温度对分子运动速率的影响

在第三单元课题1“分子的特征”的教学中,为了说明温度对分子运动速率的影响,教师补充了品红在冷水和热水中扩散的演示实验,课题实录如下:

首先,教师将一杯冷水放在桌面上,然后取出一小粒品红,告诉学生品红是由分子构成的物质,将品红放入水中,让学生观察现象,约10秒后提问学生。

教师:能看到实验现象吗?

学生1:能……

学生2:不能……

此时,由于品红在水中的扩散还不明显,凡是水面处出现一点点红色,所以只有周围的学生能隐约观察到红色的扩散,眼看实验效果不太明显,心急的教师拿起烧杯,轻轻摇动几下---

教师:看到了什么?分子是运动还是静止的?

学生:(齐声)红色,运动!

教师另取烧杯,倒入热水,加入小粒品红,转动烧杯,让学生对比观察---

教师:哪个烧杯中的品红扩散得快?

学生:热水

教师:分子是运动的,在热水中,温度越高,分子的运动更快……

上述案列中,教师试图运用冷水和热水的对比实验,培养学生对比研究问题的意识和方法,但在实际操作中却忽略了对时间、体积以及水是否静止等外部条件的控制,在实验过程中对学生观察方法和分析思路的引导也不到位。我们认为,以该实验为素材,基于学科方法培养的教学应注意以下3点:

第一,实验时注意条件的控制。相同规格的烧杯,相同体积的冷水和热水,而且都放在桌面上静止下来,同时小心地放入颗粒大小相同的品红。

第二、观察时指导学生注意两个对比。动静对比---静止的水中,红色品红向水中运动,形如丝带;冷热对比---品红在热水中比冷水中扩散得更快。

第三、分析时能引导学生根据宏观现象认识微观实质。品红可以进入水中,说明水的内部是由不连续的粒子(即水分子)构成的,且粒子之间存在间隔;品红扩散到水中,其实质是水分子“挟持”品红往水里运动,说明分子是不断运动的;热水中品红扩散得更快,说明温度越高,分子运动得速率越大。

因此,在演示实验教学中,教师应该对教材设置的内容进行补充、加工和整合,对实验过程进行精心设计和优化处理,这是学科方法教育的需要。

4在演示实验中渗透“三维表征”的思维和方法

通过化学符号语言建立宏观与微观的联系,用微观的观点认识和理解宏观现象的本质,形成物质的微粒观,即是化学学科的基本思想,也是研究化学的基本方法。从宏观、微观、符号三个维度认识和分析问题,这是化学学科特有的“三维表征”认识方式。在初中化学教学中,学生对微观世界的认识需要经历一个由浅显到深入、由静态结构到动态变化的过程。在化学学习中,观察、想象、类比、模型化是用微粒观念学习和理解化学本质的基本方法,而帮助学生学会用图示的方法建立模型,理解和表达微观世界的状况,是当前化学教学的薄弱环节,而实验是渗透“三维表征”思维方式的重要载体。

例如,在“品红的扩散”、“水电解反应”“中和反应”实验完成后,教师可以分别通过下面形成性练习活动,让学生深化对实验本质的理解,建立起微观的认识。

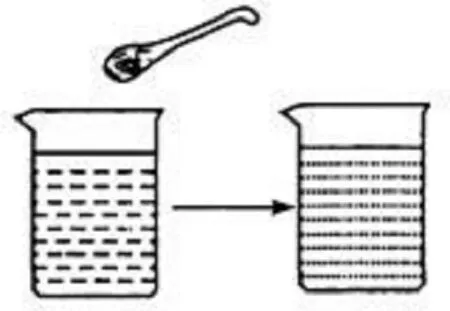

“品红的扩散”习题1:如图所示,向盛水的烧杯中放入一小粒品红,一段时间后,烧杯中形成红色溶液,此实验能说明

设计意图:本题根据宏观现象描绘微观粒子的存在,要求学生能根据溶液中颜色的变化,想象出品红分子扩散运动的性质。

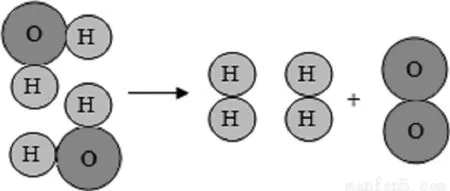

“水电解反应”习题2:如图是水分子在一定条件下分解的示意图,从中获得的信息不正确的是

(1)水分子分解后生成氧分子和氢分子的分子数比为1:2

(2)水分解过程中,分子的种类不变

(3)一个水分子由一个氧原子和二个氢原子构成

(4)水分解过程中,原子的数目不变

设计意图:通过水分子在一定条件下分解的示意图,分子变的更加形象了,学生直观看到水分子的微观构成,看到化学变化中分子分解后重新组合成新的分子。

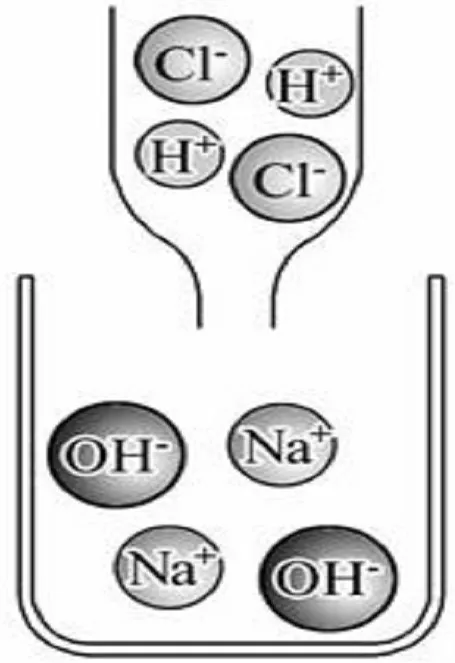

“中和反应”习题3:如图是两种溶液恰好完全反应的微观示意图,写出此反应的化学方程式________,反应后所得溶液中含有的粒子有_______(填符号)。

设计意图:本题要求学生更加微观粒子的符号判断溶液中存在哪些物质,根据物质反应规律写出反应的化学方程式,从而从离子反应的角度认识中和反应的实质,可以较好地建立起宏观、微观与符号之间的内在联系。

教学中,教师应该根据演示实验的内容和学生的能力情况,有意识地设计一些具有一定难度、梯度和思维容量地问题,让学生在解决问题地过程中,认识物质内部微观粒子的客观存在,以及它们地基本性质,领会化学反应地微观本质,通过对化学语言的准确把握,真正树立物质的微粒观和微粒的变化观。