老子“大器免成”审美合法性辨析*

吴远稳, 马正平

(四川师范大学 文学院,四川 成都 610066)

引 言

已有研究对老子的“大器免成”从考古学、音韵学、哲学等学科进行了研究。比如董莲池在2000年专门写了《〈老子〉“大器晚成”即“大器无成”说补证》(1)董莲池.《老子》“大器晚成”即“大器无成”说补证[J].古籍整理研究学刊,2000,(5).一文来论述此问题,他从考古学、音韵学等方面证成“大器晚成”实为“大器免成”之说。另外是楼宇烈的分析,他对“大器晚成”的探讨由订正王弼对“大器晚成”注释的衍误展开,他在注释中指出“大器,成天下不持全别,故必晚成也”一节不通,疑有误。后引陶鸿庆和波多野太郎之说,分别订正为“大器,天下大器不持分别,故必晚成也”和“大器,成天下,不持分别,故必晚成也”。楼宇烈认为这两种说法都行得通,“然均不惬意”。他进而指出“‘大器晚成’疑已误”。之后他结合老子《道德经》的整体思想,指出“大器晚成”实为“大器免成”。(2)王弼注,楼宇烈校释.老子道德经校释[M].北京:中华书局,2008:115.二者虽是一字之差,但学者们就此作出了细心的考证与论述,这说明此研究对象具有学术价值。接下来再看看来自美学领域的分析,并在此基础上进一步探究“大器免成”的审美合法性。因此文章主要从美学进行研究,突出研究视角的创新和价值。

一、“大器免成”的审美考辨

(一)“大”的审美意蕴

于承武在《释“大”》(3)于承武.释“大”[J].天津社会科学,1986,(5).一文中指出“大”是我国先秦时流行的一个道德观念,也是一个重要的美学概念,“美”与大有关,一般会把“美”作为会意字“羊大则美”来解释。马正平指出,“美”肯定不是“羊大则美”的“会意字”。(4)马正平.近百年来“美”字本义研究透视[J].哲学动态,2009,(12).如果美不是作为会意字,那又如何解释美?从字形结构来看,“美”字很可能最初是一个形声字,并非从“从大,从羊”,由于美学的文化精神的发展,最后演变成今日的“从大,从羊”字形结构。“美”字字形的这一重大演变是中国美学史上的一件大事,意味着新的审美理想的诞生。另外,在《老子》一书中,“大器”与“大象”“大音”“大方”“大制”,以及《庄子》中的“大美”具有某种同构关系,在我们的表达习惯中已经形成了某种固定的方式。2017年,著名汉学家朱利安的美学著作《大象无形——或论绘画之非客体》一书由张颖翻译出版。朱利安在其书名正标题用了“大象无形”,在里面也有专章论“大象无形”。朱利安指出,大象即无边、无形之象,大就是无。老子由此拒绝对“大”展开论证,而是转换视角:从“大方无隅”转向“大器免成”到“大音希声”,最后转到“大象无形”。朱利安明确指出“大器晚成”是一种错误理解,这种错误阐释通常抵达一种无效意义:完成大器耗时较长。我们可以看到,朱利安批评的恰恰是一直以来我们对“大器晚成”的通行理解,很多翻译者也是从时长上去定义大器,朱利安对这种解释毫不客气地进行批评,他指出这是“舍难求易的做法”,是极端迂腐的。它把一切可能引发思考的东西都统统当成雷区加以扫清,而且它同样在整段文字的行文上造成一些漏洞。相比董莲池等人从考古学等方面去证成“大器晚成”的错误,朱利安则更为直截了当地从思想层面对此进行批判。朱利安认为用“大器免成”与老子的整个思想精神吻合。他指出“大方无隅”是反逻各斯律令和几何学律令的。实际上,不仅这句如此,下面的几句也是违反形式逻辑的。什么是“大”?朱利安根据《老子》进行本体研究,对“大”归纳了以下几层意蕴。

首先,“大”并不是形容词:它并不意味着“道”是大的,或“比……更大”。这个“大”也不是一个确定性的对象,而是用来描绘道的。《老子》接着说:“强为之名曰大,大曰逝,逝曰远,远曰返。”在这个不断的“曰”过程中,意义从一个字转移到另一个字,每个字皆向另一个字开放,意义不固定于它们之中的任何一个,而是使它们依次变得对等。朱利安借助王弼的注释指出,我们为道选择最大的称谓“大”,但是一旦执著于这个“大”,必然会存在“分”别,如“大”与“不大”的区分,这时的大就受限于“大”的名。他认为在这场持续的性质变化里,每个字都不作为“字”发挥作用,它们“都不受到意义的限制和终结,而是作为中转站发挥作用。并不是后面的字超越前面的字,恰当说来,甚至后字都不再言说前面的字,而是弥补前字所遗失的东西,将其从所陷入的确定性中拯救出来:将其去-终结这个否定性的前缀‘去-’,其用法等同于前文所说的‘去-描绘’之‘去-’。就这样,它悬置具体规定,不断地推迟规定,并维持意义的开放。”(5)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:110.这种表述也是颇有意思的,每个字都不作为“字”发生作用,这正是老子思想的精妙之处,建构的同时蕴涵了解构的功能,不断遮盖,又不断被揭开,如此往复,生生不息。

其次,“大”并不是小的反面。在一般的运用之中,我们把大和小对举而言。而这里的“大”即“大道泛兮,其可左右”之大,“它维持在诸事物的未分化的上游,向各个方面散布流溢,不受限制或局限”。万事万物失去个性并消失,重返无止境地接纳它们的本根——如江河之水消失于大海。但是,由于“万物恃之以生而不辞,功成而不名有。衣养万物而不为主”,这就是所说的“常无欲”并“无施于物”,这个道以这种方式避免了一切霸权式的扩展,于是便“可同名于小”。但是仍然用“大”,显示了更多的可能性,并把所有视角包含于自身;“大”意味着向任何可能性和视角开放,意味着没有排他性。就这样,这个字无休止地言说着那处于正在现实化、即将分化和对立的东西在上游的共存,“大”道出了兼容并包的完满性,体现的是一种“有容乃大”的精神。正是从这个意义上看,也才能更好地理解“大道废,有仁义”,大道被取缔之时,区分和规定就开始了,仁和义也就分化出来。

第三,大的属性并非显得鲜明突出,而是保持为模糊不清。它们能被充分言说,因为一旦概念化、命名化,就必然属于分化的世界。“‘朦胧’一次说出了本根之不确定,类似地,‘道’之大或‘大象’之大,所言说的则是去-终结,它最为广泛地涵括种种确定性并混淆着它们。说到底,‘大’这个称呼之所以有价值,乃是因其简:规定得最少,限制得最少,封限得最少。”(6)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:112.从这个意义上说,“大”乃是一种无限自由的时空。正是如此,老子一再回到“恍兮惚兮”的境地,回到“幽微”的境地。因为“大”的“朦胧”“模糊”,因此也就决定了其无法充分言说,可道非大道。这种不可充分言说性在《老子》一书中有着充分的体现,里面充满了“不知其名”“强字之曰”一类的表述。

经过上面对“大”的考察,它与“天”“地”“人”“道”“光”“气”等密切相关,这种“大”是一种不可分化的大,是一种超越主客体的“大”。它就是“微”,即形而上之道,即“无”。因为,被“强为之名曰大,大曰逝,逝曰远”的“惚兮恍兮,其中有象”“恍兮惚兮,其中有物”的东西。它无法被某个单独的知觉器官去把握,因而“视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微”。因此,“大”非结构之形之大小,非大的结构之形,因此,老子才说“大象无形”。这样的“大”是拒绝具体化结构化的约束的。这种大就是具有“生成性”“未分化性”“整体性”“非对象性”“非客体”的特征。一种关于“大”的美学与这些特征相关,这种美学就不是概念美学和判断美学,也不是对象性美学和主体性美学。它是一种未完成性、生成性、非客体性美学,简言之,这种大的美学是一种关乎整体性的道、天、地、人的美学,一种生成性的美学。

(二)何以“免成”?

对“免成”的理解必然要把其放入到其出现的具体语境之中,否则就会把“免成”通俗化,认为其是一种有始无终的结果。在《老子》一书中,“大……”是一个固定性的结构,诸如“大方无隅”“大音希声”“大象无形”,第二十八章“大制无割”,第四十五章“大直若屈,大巧若拙,大辩若讷”中,一加“大”字则其意相反。“方”为有“隅”,“大方”则“无隅”;“音”为有声,“大音”则“希声”;“象”为有形,“大象”则“无形”;“制”为有割,“大制”则“无割”。因此,“免成”必须满足这个“大”的无限性非约束性前提,否则就无法解释。楼宇烈对此引二十九章经文“天下神器”王弼注来互文见义,以增强说服力,王弼注曰“神,无形无方也;器,合成也。无形以合,故谓之神器也”。“器”既然是合成的,那么“大器”则应当是“免成”的,这也就是所谓的“无形以合”而使之成。根据以上论证,楼宇烈怀疑此节注文里“天下”或为“无形”二字的衍误。由此,楼宇烈认为此注文疑当为“大器无形,不持合成,故免成也”。在这里面有一个很值得玩味的现象,“一加大字则其意相反”,似乎“大”有一种特别的魔力,这种魔力能解构现成的物件。所有分化的东西,一经“大”的点化,便回到未分化的状态,因此,这是一个返“根”,返回到一个混成的状态。这种状态是一种整合,把分形的东西合成一个具有生发性的存在,然后又再次分化,又返,又分,如此循环往复。正因为如此,“免成”的提法是有所凭据的。“免”在此是“免除”“避免”之意,实际上也就是说,因为是“大器”,而避免了某种对象化的现成性或封闭性,因为一旦大器变成一个具体之器,无论其在外形上有多大,其实都是可以丈量的,并且一个完成了的“大器”是排斥其他器物的,它也不再具备包容性和开放性,因而也就丧失了“成其大”的功能意义。

朱利安站在老子思想整体的高度,站在哲思和美学高度来定位为什么是“免成”。“免成”所给出的是一种未完成性,朱利安区分了两种未完成性,一种是没有画完,属于用笔的范畴、客观的范畴。另一种是刚好相反,即它被完成得更为彻底,不属于可现实化和可描画的东西,但却造成绘画之完满性。因此“大器免成”指向的是第二种未完成性。因此,“免成”就不是不用成之意,而是更高层次的成。从另外一个层面上讲,现成的事物,对象性的事物都是可以具体认识的,它的大小、颜色、质地、形状等等,我们都可以进行客观的观察、测量、描绘。唯有一种不可方物、难以言说的东西,我们只能用从感性的角度去把握。因为免成,其一直保持一种开放的姿态,其无形无状、无边无际。对于这样一个非对象性的存在,我们唯有借我们感知的能力,依照知觉的格式塔去对其完形,去填补一些留下来的空白,去体验那些妙不可言的氛围、气象、境界。这刚好就是审美的生成性特质。因此,免成刚好是在呼唤涌现的东西,也对应“大器”的包容性、整体性、模糊性的特征。从以上我们看出,大器免成之所以“免成”,在于其超越于具体的结构化形象之上的超越性;在于其不拘泥于固定的和完成的境地的开放性;在于其无法充分用语言言说的默会性;在于其“非计划性”“非构思”主义,它不是一种预置、计划、构思,更多地体现为一种自发性和自由无限的特征。因此,大是成其为大,体现为一种“使其大”的功能,而不是一种现成的大。因而是“免成”,它与时间的早晚无关,大的未分化的特质使得其不是指向一个具体事物,而是指向一种生成性的机制,而这一切都与审美的生成机制相关联。

二、“大器免成”审美合法性的机制与结构分析

(一)层次性的生成机制

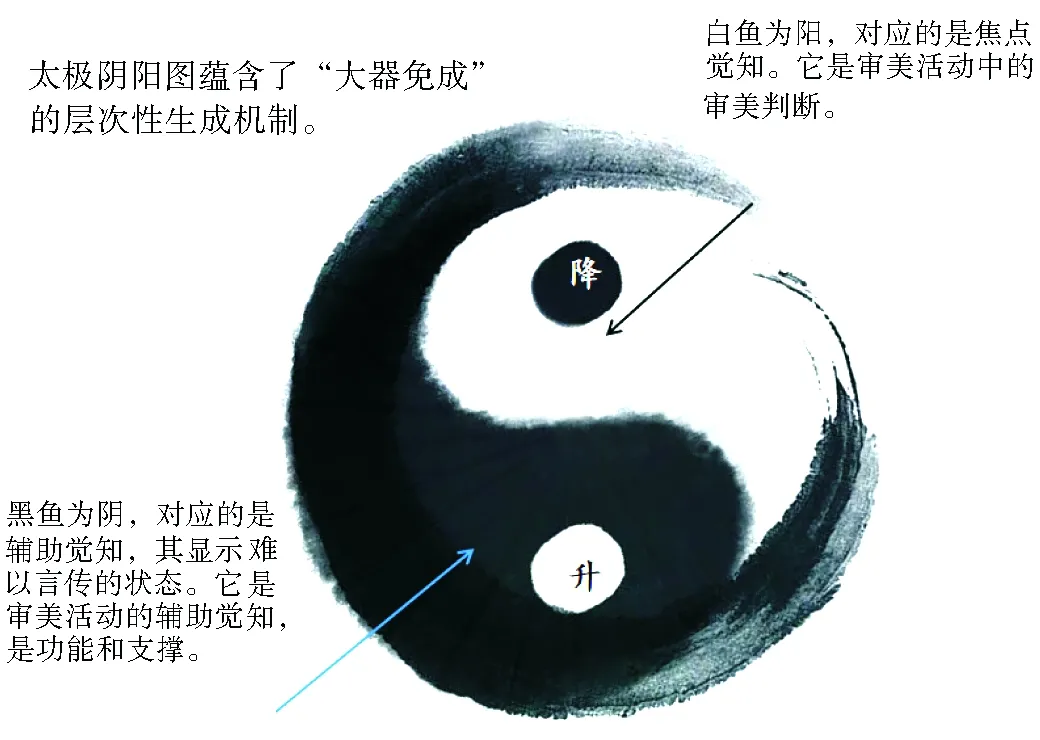

“大器免成”具有审美合法性的根本原因在于自身所蕴含的层次性生成结构。在这里层次性不同于对立性的“二元性”,而是一种具有生成性的层次。所有的生成都存在层次关系,美的生成亦不例外。老子在五十二章中用“母”和“子”来喻指这两种有差异的层次,“天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子;既知其子,复守其母,没身不殆。”“始”为本始,“母”为根源,都喻指“道”;“子”则指万物。老子认为,只要把握了作为万物的本始和根源的“道”,就能致知万物;如果达到致知万物,又能持守着万物的根源,则终身都没有危险。这里,老子告诉我们,高级的觉知可以涵盖初级的觉知,因为它建立在初级觉知的基础之上。有了这种高级觉知,就能更深刻地致知万物。老子并没有说“既得其母”就可以不要其子,而是说还要“知其子”。审美活动主要包含审美创造和审美接受,审美创造追问的是用什么来表达所感受到的美,而审美接受则是追问这些东西表达什么样的美。审美活动中无疑都有美生成,而审美创造和审美接受的生成实质上是一个机制,它们都包含了一个生成性的层次结构,只不过侧重点稍有不同而已。前者的主要落脚点寻找辅助的工具来表达美,后者的落脚点则是执辅助的要件而追问焦点之美。因此我们可以用艺术创造和艺术接受来探讨美的生成机制。王维所给出绘画“移神定质,轻墨落素”“有象因之以立”“无形因之以生”的创作感悟。这里包含了中国思想里既对立又互补的两个母模性术语:“有象”与“无形”,也就是“可见”(visible)与不可见(lnvisible),这二者形成一个共时性的层次结构。这个结构我们可以用太极双鱼图来进行展示,见图1:

图1 大器免成的层次性生成机制

在这个阴阳八卦图里面所展示符合《老子》第二十八章中所说:“知其白,守其黑,为天下式。”知白守黑,黑是隐,白是显。这是对二者关系的简单概括,然而,我们不能简单地把这二者看成一个普通意义的二元结构。某种程度上讲,大就是“无形”,因此“大器”是一切分化和有形的反面。在这个意义上,大具有“风”“气”等概念的内涵。“大”跟一切有形的、个别化的事物构成二元结构,在气与风这里也是如此,“气象”“气韵”“风骨”“风格”等本身就是一个层级性的双层结构。这种结构也就是蒋孔阳先生在《美在创造中》所提出来的“多层累突创”的生成结构。(7)蒋孔阳.美在创造中[M].桂林:广西师范大学出版社,1997:34.它在中国的审美思想里面随处可见,比如气氛,它是非客体的存在,它超越主客体的对立。“风”也是类似的概念,风与气都不是美学概念,而是通过与其他概念组合而成为“二项结构”来形成相应的美学概念,诸如“气质”“气韵”“气氛”“风骨”“风神”“风景”“风教”“风仪”“风度”“风度”“风采”“风韵”“风采”“风味”等。这些概念混合在一起以言说风与气的“想象物”,为的是思考这种既实在又恍惚者的非客体化的身份。

大器免成的审美层次性结构是从个人的身与心这两个不同的层次整合开始的。在对美这个非客体事物进行感知时,就如感知我们的身体,我们无法把其当作一个对象性的存在来感知。因此,对这些非客体化的事物的感知与对我们自己的身体的感知具有相似的结构。我们的身体指向心灵,心灵是身体的意义。因此,身心是最初的二元结构,身体指向意义。以对气氛的感知为例,身体和气氛处于同一个层次,而透过气氛所感知到的,所生成的东西则是另外一个层次,这是一个整合模式。我们通过对身体与气氛的整合而指向其他事物。这个结构实际上就是波兰尼的默会整合的生成结构,主体以不可言说、无法指认的附带觉知作为基底,让其发挥功能,通过人的默会整合能力而指向可见的、可指认的、可言说的焦点觉知。

(二)“大器”作为“混成”的有机结构

“大器”能成大是其本身就作为一个多层次的混成统一的有机结构,这一点既保证了它的整体性,又保证了它本身具有生成性的功能。中国古籍中有很多对“大”的界定,他们紧扣“道”“天”“地”“人”等混成之物来演绎“大”的功能特征。如《庄子·天地篇》“不同同之之谓大。”(8)郭庆藩注,王孝鱼疏.庄子集释[M].北京:中华书局,1961:406.《庄子集释》中郭庆藩注为“万物万形,各止其分,不引彼以同我,乃成大耳。”(9)郭庆藩注,王孝鱼疏.庄子集释[M].北京:中华书局,1961:408.王孝鱼疏曰:“夫雕刻众形,而性情各异,率而素分,佥合自然,任而不割,故谓之大也。”(10)郭庆藩注,王孝鱼疏.庄子集释[M].北京:中华书局,1961:408.陈鼓应对应的翻译为“融合不同的就是大”。(11)陈鼓应.庄子今注今译[M].北京:商务印书馆,2007:351.这是“有容乃大”的另一种表述。《孟子·尽心下》“可欲之谓善,有诸己之谓信,充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”(12)朱熹.四书章句集注[M].北京:中华书局,1983:378.孟子在此倾向于谈人格的层次,分别是善人、信人、美人、大人、圣人、神人6个渐次上升的层次。《老子》二十五章有对“大”亦有初略描绘:有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。在对这一章的注释中,王弼把“混成”注为“混然不可得而知,而万物由之以成”;而对于“字之曰道”注为“夫名以定形,字以称可。言道取于无物而不由也,是混成之中,可言之称最大也”;对“强之名曰大”注为“吾所以字之曰道者,取其可言之称最大也。责其字定之所由,则系于大,夫有系则必有分,有分则失其极矣”,故曰“强为之名曰大”。“逝,不守一大体而已,周行无所不至,故曰‘逝’也”。楼宇烈注曰:“即明‘大’之特性为‘逝’而不以‘大’为一体而固守不行”。“远,极也。周行无所不穷极,不偏于一逝,故曰‘远’也。不随于所适,其体独立,故曰‘反’也”。对“不偏于一逝”注为“‘道’不偏于一方之行,而是周行无所不穷极”。对“不随于所逝”注为“‘道’有独立之本体,即‘混然’‘无形体’而不随所化生之万物而止于‘有分’‘有形体’”。河上公注亦曰:“大者,高而无上,罗而无外,无不包容,故曰‘大’也。其为大,非若天常在上,非若地常在下,无所不通也。”这里的大是指无高下之分、无内外之分,具有包容性的大。王弼把“四大”注为“凡物有称有名,则非其极也。言道则有所由,有所由,然后谓之为道、天、地、人皆在乎称之内,故曰‘域中由四大’者也”。王弼《老子指略》中言:“名号生乎形状,称谓出乎涉求。名号不虚生,称谓不虚出。然则言之者失其常,名之者离其真,……不以言为主,则不违其常,不以名为常,则不离其真。”(13)王弼注,楼宇烈校释.老子道德经校释[M].北京:中华书局,2008:67.楼宇烈认为此均说明有称有名不可得道之极、真。道之极、真不可名称,故下文说,“道虽称中之大者,犹不如‘无称’之大”。楼宇烈在《辨正论》卷七引《老子》“人法地,地法天”句,王弼云“言天地之道,并不相违,故称法也。自然无称穷极之辞,道是智慧灵巧之号”。与今本王弼注不同,今本王弼注明代始出,或后人掇拾为之。王弼注里的“形魄”指明白显见之物。《周易·系辞上》“形乃谓之器。”孔颖达疏曰“体质成器,是谓器物,故曰‘形乃谓之器’,言其著也”。“精象”指物体尚只有微小的端兆。《周易·系辞上》“见乃谓之象”,见乃兆见之意。孔颖达疏曰:“见乃谓之象者,前往来不穷,据其气也。气渐积聚,露见萌兆,乃谓之象。言物体尚微也”。(14)王弼注,孔颖达正义.周易正义[M].北京:中国政公出版社,2009:275.因此,从太极到两仪到四象,乃是一个序列。从无形到精象到形魄到名称也是一个对应的序列。由此我们可以看出,在对大的这些阐发中,我们可以得出大的“混成”“包容性”“整体性”“有机性”的功能和“非概念性”“未分化性”“整体性”“模糊性”“难以言说性”等特质。正是由于大的这些功能与特征,大才能保持为“大”。

三、“大器免成”的审美特征

(一)整体有机的生成性

层次性的生成机制和整体有机的结构功能保证了生成性。“大器”是一种对物的整体性的描述,它因为尚未分化,因此保持了一种整体有机的结构,因此,它处于不断的生成过程中。非计划、非构思的自发生成性是“大器免成”的内在状态,从某种程度上讲,生成性是大器成其为大的根由,不断的生成使得大器保持免于成的本质特征。从审美来看,美并不是一个完成了具体的对象,它保持一种生成的态势,它不是某种物品的固有属性,而是在审美者的知觉状态中生成的某种精神时空、生命时空。这与蒋孔阳先生提出的“美在创造中”的美学命题是共通的。朱利安认为由于道家看重“恍惚”所显示的共存性,“大象”“大器”便消除了这种非此即彼,这样一来,两方皆向着未分化开放,从而不再相互排斥。老子的“道”在可见者的边界,它“似或存”,“细”“微”“小”,以至于人们“视之不见”“听之不闻”“转之不得”,最终的结果就是避开了感官的规定性,三者混为一体,“不可致诘”。它是“不状之状”“无物之象”“恍兮惚兮”,其中有象,其中有物。朱利安指出,这一不可见的未分化基底能够是所有可能的图像之源:“因为此无形(sans-forme)并不因而便是无定形(informe)的;因为它虽不提供可‘思’得的形式,却并非没有可供‘揆’度的严谨性,因为画家在那里、在其基底之中汲取到一种无止境的构形力量。”(15)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:71.这种“无止境”实际上指向的就是从无形到有形的循环生成,然而有形生成以后,并不能拘泥于自身的形状,而要转化为下一次生成的基础。在这个问题上,波兰尼也有相应的论述,他用附带觉知(16)“辅助觉知”(subsidary awareness)和“焦点觉知”(focal awareness)乃是波兰尼的《默会致知》一书中提出的人类知觉模式——“默会致知”的三要素中的两个要素,另外一个要素是“知者”(knower)。和焦点觉知两个概念来解决这种争执,不相互排斥的一个前提就是二者不能同时作为焦点觉知,因为我们在同一个时间、空间里面不能把感知分布在两个焦点上面,我们一次只能以一个焦点视物,其他的自动转为辅助觉知,并且发挥其功能以整合成为焦点觉知,焦点觉知然后又会转化为辅助觉知,作为下一次知觉的储备。(17)迈克尔·波兰尼.社会、经济和哲学——波兰尼文选[M].彭锋,等译.北京:商务印书馆,2006:399.因此,在波兰尼那里,分化不断地回到未分化,从而形成一个不断生成的递变过程。因此,整体有机恰恰体现了美并不是机械的、呆板的部分之间的叠加,而是“活”的,这种“活”指向的就是生成与创作,就是不断地突破有限的人生空间,达到自由无限的境界。基于这样的理解,很多关于美的命题诸如“美在形式”“美在形象”“美在意象”等就已不攻自破,而“美在实践”“美在自由”“美在创造”等有一些合理性,但仍然显示出其局限,反而不若“美是活的”“美在空无”“美在未体”(18)“未体”是马正平先生创造的一个作为实践哲学形而上学的本体论哲学概念。马正平把其解释为对审美活动中直观或折射生成出来的似客体生命时空的实践哲学本体的后批判哲学命名,也是对中国古代美学中的“境生于象外”,“超以象外,得其环中”的气象、风骨、境界的审美范畴的实践哲学本体的命名。他认为这个概念的产生是告别主客二元对立的客体论认识论哲学迈向后批判新现代实践哲学的一个标志。“美在默会生成”“大美无言”这样的提法来得轻盈,其后的这些提法似乎更接近真实的状态,更能言说美的生成和审美的自由无限以及超越性!

(二)动态循环的无限性

动态的循环实质上是指向层次结构的关系特征,二者不是一种彻底的对立关系,而是展示为一种递进的循环关系。只有这样,美的生成才会进入一种动态的生成过程中,没完没了地进行下去。这种动态的循环包括了从“实存”到现象、在场到缺席、有形到无形、显到隐、基底到分化等。朱利安对“实存”(existence)的言说非常精彩,它显露了这种循环。“实存”(existence),一如该词本义所示(ex-sisitere),正是来源(provenance)和出现(surgissement),朱利安以中国画为例,指出其所画的并非那种特定的景色,而是出-没、显-隐着整个风景,那正是为了让静观者摆脱一个自我-主体(moi-sujet)的狭隘封限,而那个主体面对着客体之可靠性而构造自己独立命运。由此,画家邀请静观者把自己的个别化实存重新铭刻在世界大进程的持续流变之中,而其现象仅被视作“实存”的简单组成部分,一如所谓从海洋中吸取的水,抑或是从屋宇间感知到的天空。这种循环是动态的,具有模糊性,它融化了“在场/缺席”的对立,它是界定道的唯一可能的方式:道是空的,不具有分化性的标记,然而从它开始,结果不断出现,实在不断发生,从未饱和亦从未穷尽。就这样,它是无基底之基底,一切皆从那里浮现。只有当一种标示性的羁绊性的东西被擦抹或吸纳时,这个基底才会被领会。朱利安认为“诸事物的这一根本进程往往以‘绵绵不绝’的方式被接续着,它不标举自身,以至于‘不可名’;在其连续体里,它不断混淆着在场与缺席、显露与消失:‘欲言无耶,而物由以成;欲言有耶,而不见其形’。”(19)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:69.这就是其对循环的精妙揭示,它代表了事物从不可见到可见的显现。朱利安指出需要区分两种不可见,第一种是可理解者之不可见,这种不可见拥有与可见有别的另一种本质,例如希腊人那里对立于可见的可理解;第二种是不可感知之不可见,它位列可见者之内,可见者融化于它。结合着关于气氛的论述,朱利安认为这些构成气氛的概念,逆向地道出同一种逐级递进过程:“形式(‘形’)处在较低的层次上,最为可触,但在其效果上最为有限;随后是穿透过它们的张力,为它们赋予活力和生机(‘势头’);最后是整体散发出的气息-图像(‘气象’):后者摆脱了形式的束缚,超乎图像、或毋宁说在图像自身的上游将其展开,使之向未分化开放,使其作为‘大象’而无所拘束。”(20)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:95.朱利安所言的“逐级递进”就是一个循环的过程,这个过程是一个无法终止的过程。

(三)“免成”的未完成性

“免成”的未完成性针对那些把美当作一个客观对象的属性而言,这种属性是具体的、完成的、静态的。未完成性展现了一种开放的特质,它克服了封闭和僵化状态。这种未完成体现在艺术作品的方方面面,无论是就文学作品而言,还是就其他的艺术作品而言,只有朝向一种未完成性才能够打开它们的艺术生命。朱利安用来阐释生成性和多义性的审美典型就是草图,草图的创作与审美都展示了一些另类的状况。草图就是草草而成,表面似乎是不经意之间,无所用心,但实际上却蕴涵了“大象无形”“大器免成”的精神,它有一种天生的未完成性和开放空间。就绘画而言,朱利安认为现代绘画与此前所有绘画一刀两断的一个特征便是现代绘画对完成性的质疑,以及由此而来的未完成性的新身份以及可能的价值。现代绘画潇洒不拘、不修边幅、出奇制胜,绘画主张其实都已经与绘画要求逼真,模仿现实生活中的实物相差甚远。因此,相比较而言,完成性指向一种封闭和遮盖,从而消失了作品身上所具有的最有效的东西。因此,“作品一旦完成,便进入长眠,自失于它逐渐获得的确定性所为它带来的舒适之中”。(21)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:129.在此,未完成性就是作品的“气”,是其生命,是其活着的证据。因为其是未完成的,因此得以参与整个艺术世界的构建。未完成的作品始终是警觉的,始终处于戒备状态,而他的完成则将其合拢,为其带来惰性。从某种程度上说,“构思”的方法指向的就是完成性,我们似乎可以想清楚,构思出一个成品,然后把这个成品原封不动的端出来。作品要想生效,则自身应当包含缺失或缝隙,作品通过缺省进展着,但这缺省绝不是要被填塞的东西,而是构成性的。这是我们一直强调的张力,一个作品的意义和美并不在作品之上,而是越过这个作品,指向更广阔的意义和审美世界。朱利安认为有一个问题始终纠缠着现代绘画,它就是“如何思考及生产一副不受形式局限的个别(individuel)特征,或毋宁说个别化(individuant)特征局限的图像”?(22)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:96.这里的“形式”是指无论怎样“任何形式”,一切形式在现实化的同时剥夺了其他形式,从而关闭了其他视角、其他可能,我们可以说,个别化的同时就是排他化和封闭化。在这一方面,老子在“道”的招牌字眼下,展示了一种始终处于一切现实化的上游,依然向着未分化敞开,尚未受到分离之损害的模式。在这个阶段,个别尚未变具体,它具有开放性。朱利安认为这正是朦胧-模糊-恍惚的深度,本根正是在这种非排他性的“朦胧”之下向我们显现。朱利安对“大器免成”的“大”提供了一种实践性、生成性的阐释,他从现代绘画的特征出发,指出其与西方过去的传统绘画的重大差异在于其“未完成性”。西方传统绘画强调的是相似与模仿,最终的呈现就是逼真,逼真乃是对成品的知觉。但在中国传统绘画中,任何已经完成的作品都是一种“完满”,在老子这里,满则亏,反之,曲则全,枉则直,洼则盈。因此,完满、完美等都是一个已经完成的“成品”,从其出发,必然是要走下坡路的,这个过程也就谈不上是美的。但倘若从“丑”“曲”“枉”“洼”的阶段出发,则可以感受“美”“全”“直”“盈”的生成。这种过程里有生机与自由在,有活力与惊奇在。这恰如射箭,拉弓如满月,蓄势待发,将射未射的时段最动人心弦,等到一箭射出,已中鹄的之时,已是结局。未落下的另一只鞋子永远充满了各种可能性,而落下时,除了一声响之外,已无其他可能。

未完成性是一种功效或功能的过程,这个过程是一个实践行为过程,有未知与探索,有内化与吸收,有期待与犹豫,有惊奇与意外,有生成与滋养在。它不是指向现成的结果,而是指向正在形成的过程。同时它也不指向主体的自我封闭定位和情感投射。老子有“不自见,故明”“不自是,故彰”“不自伐,故有功”之说,这些提法消除了主观的强加或是外在完成性的置入,这些忠告在让人谨慎行事的名义下,因为效果和功能发生作用的机制是自发的,因此我们无法督促效果的产生。因此,我们行为的关键在于持守效果的到来,而非让其完全发生,我们参与到这种到来之中,而不是形成一个完整的结局呈现在我们面前。朱利安认为,为了保持有效,效果应当仅仅被草草勾勒。这实际上说的就是“保持未完成性”“留白”,保持在“将化未化”的状态,“一旦效果发生、惹人注目时,它便丧失了”。(23)朱利安.大象无形:或论绘画之非客体[M].张颖译.郑州:河南大学出版社,2017:149.这也就是所谓的“天下皆知美之为美,斯恶已”的原初意蕴。当美和善的效果一旦被展开,便已不再是效果,它变成了一个已经完成的现成成果,它过期失效了,“当受到所有人的倾慕时,当效果为所有人所知时,便已经不再有任何有待于被知、被倾慕的东西了”。至少,这时的效果已如“强弩之末不能穿鲁缟”。所以,人尽皆知的美其实已经是一种常识,平淡无奇,相对于美的惊奇、魅力、动人而言,这已经是丑了。

结 语

总之,从关于“大器免成”的考证和辨析中可以窥见,这是一个对美学研究非常有启发性的考古事件。在对《老子》“大器免成”审美合法性辨析中得出“大器”与“器”构成的双层结构,它并不是“器”合成“大器”;而是相反,在“大象”“大器”中生发出“象”和“器”来。在这样的阐发中,老子的思想是具有根源性的。基于这种背景,对“大器免成”审美合法性的辨析彰显出如下理论价值:首先是一种关于“大器免成”的美学乃是生成性、变化性、开放性的美学,这种美学超越了对象性的判断美学,超越了局限于主客体对立的二元论的意识美学和身体美学,它彰显了中华传统美学的美在创造中的“生生美学”(24)“生生美学”这个概念由学者程相占先生于2001年在其文章《生生之谓美》中提出,他把生生美学界定为“以生生之德行为价值定向,以天地大美为最高理想的美学。”精神;其次是“大器免成”体现了美学作为一种感性学的回归,审美不是对已成事物的一种认识,而是一种感性的不断完善的过程。因为在此重要的不是已经觉知到的一个对象,或者是一个完成性的“器”,而是那介于主客体未分化之前的生成性的“大器”、氛围、气韵,实质上,这就是美;最后是通过这样的辨析,可以看到“大器免成”的审美合法性的依据所在。在此基础上,认为这样一种“非对象性”的美学能使中西美学产生实质性的对话,从而为一种“新美学”(25)格诺特·波默在《气氛美学》一书中提出了建立一种“新美学”的主张。这种“新美学”突破主客二元对立,肯定环境与人的整体性及其身体感知的首要地位,它超越了传统的判断美学、对象性美学,极大地拓展了美学研究领域。波默以“气氛”为核心,建立起旨在复兴鲍姆嘉通最初提出的“美学作为感性学”的主张,把美学发展成为作为一般知觉理论感性学(Aisthetik)的气氛美学。构建和完善定下基调和方向。