中国版的《昆虫记》

凡永超

如果你正身处花丛之中,第一眼看到的是什么?蝴蝶还是蜜蜂?如果你正趴在草地上观察,会看到螳螂大战或是蚂蚁搬家这样的场面吗?……如果没有读半夏的《与虫在野》,我可能永远也关注不到这些田野里的“小可爱”。

2014年夏天,半夏偶然间用手机拍摄到一只人见人嫌的绿头苍蝇,手机镜头下的它红色复眼,有金属质感的亮蓝身段,透明的双翅。它停歇于一片雨后的美人蕉叶片上,太惊艳了!自此她开始关注昆虫世界。

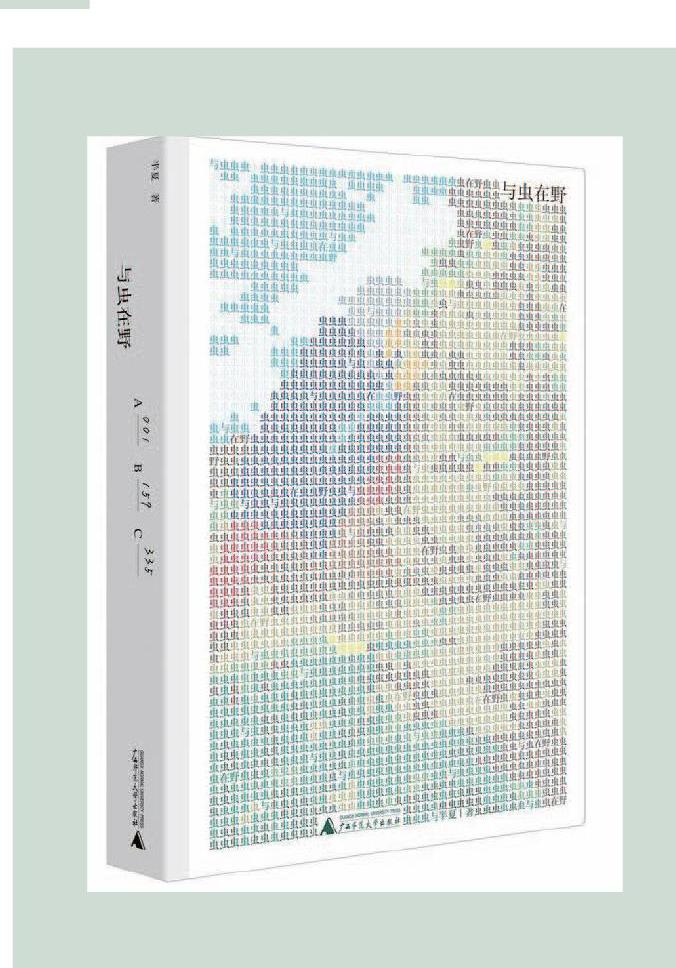

5年来,半夏用手机近距离拍摄了上万张城里公园和山野林间、春夏秋冬四季中的各种昆虫,在镜头中看到昆虫的江湖世界和它们的生存、爱情、繁衍,惊叹昆虫几亿年来在地球上生存的非凡技艺。她孜孜不倦地查阅资料,撰写自然观察笔记,最终完成了收录有400余张照片和15万多字的《与虫在野》。著名作家刘醒龙读完后,称其为“可以跟随自己行走的微型昆虫博物馆”式图书。

我是一口气读完这本书的。我从没有想到过,一向在人们眼中有些不讨喜的虫子,在半夏的文字里是那么可爱。尤其是半夏拍的昆虫图片,清新漂亮,甚至有让我撕下来贴在墙上的冲动。作者还在书中提到:“我单方面组织了首届虫虫选美大赛,评委是人类,以人类的眼光选虫美人。”由此可见,美从不挑选对象,我们只是缺乏一双发现美的眼睛。

《与虫在野》共分为三个部分。“在野阅微”是作者近年来累积的自然观察笔记;“人虫对眼录”以图片和图说的形式,以日期为序,展示了作者于春夏秋冬四季中拍到的各种昆虫,生趣盎然;“念虫恋虫”是由观虫觅虫而生发出的一些即时性的感悟,用“微博体”的形式表达作者的自然观。作者认为,当人类克己复礼地对待自然,并与自然生发了真正的感情时,才有可能获得一个更宜居的生态环境。

作者为虫说话,给虫开道,传达了一个很重要的观点——昆虫也是有尊嚴的生命。那些在路上被我们一脚踩死的虫子,命运何其可悲。何谓“人道”?我想应该是像作者说的:“人道不是虫挡踩虫,应是道法自然,曲成万物,克己复礼,行道让道。”

《与虫在野》出版后,获得了很好的社会反响,并且入选2019年度十大“中国自然好书”。媒体把此书称为“中国版的《昆虫记》”,把作者称为“中国的法布尔”。但是,半夏的回应却是:“我怎么会是法布尔呢?我是帽子控,但这顶帽子不敢戴啊!但我肯定是一个拿起手机拍虫子的人。”可见,只要我们有一颗亲近自然、热爱生活的心,即便只有简单的设备,也能成为博物学家。

在很多评论中,我很喜欢北京大学科学史与科学哲学研究中心教授、博士生导师刘华杰的这句话:“《与虫在野》饱含深情,是不可多得的自然观察笔记。我相信,它的出版会推动、丰富正在复兴的中国博物学文化。我也很喜欢这个书名。与虫子在一起,而且不是在室、在朝,而是在野。”

(编辑 邢多多 1048572239@qq.com)