基于车载排放法商用车排放影响因素研究

张涛,王树森,邬忠永,梁昌水,曹原,王福宏

1.内燃机可靠性国家重点实验室,山东潍坊 261061; 2.潍柴动力股份有限公司,山东潍坊 261061

0 引言

随着我国汽车保有量增大,汽车尾气已成为城市大气的最大污染源之一,为此国家相继出台了柴油车的相关排放标准[1-2]。为了应对日趋严格的法规要求,采用便携式排放测量系统(portable emission measurement system, PEMS)技术,实时采集、分析不同污染物并实时监控车辆和环境等参数,完整地评估重型车辆排放情况。本文中基于PEMS,选择不同排放阶段、行业、车型、功率段、海拔的车辆进行排放测试数据采集。分析各影响因素对整车污染物排放(气体污染物主要为一氧化碳、氮氧化物)的影响。

1 试验设备配置及相关法规

1.1 试验设备

图1所示为PEMS系统的取样、分析流程。系统由GAS PEMS IS AVL492、PN PEMS AVL496、排气流量计AVL495 EFM、控制电脑System Control、配电单元E-BOX、充电器Charger、GPS、气象站Ambient和电池Batteties组成。NO2/NO浓度测量采用NDUV分析仪,原理为不同组分气体对不同波长的紫外线具有选择性吸收的特性,通过吸收光谱判别气体的种类,通过吸收强度确定气体的浓度。CO/CO2浓度测量采用非色散红外光谱技术,不同浓度的气体吸收红外线能量不同,通过能量的变化对气体进行定性定量分析[3]。

1.2 相关标准

国五、国六排放标准要求汇总表见表1。国五、国六排放标准对车载排放测试中CO污染物排放限值设置较宽泛,重型商用柴油车PEMS试验中CO污染物排放结果均大幅度低于国标限值,因此不对影响CO污染物排放结果的因素进行研究。国六排放标准对车载排放测试中NOx排放值做了严苛的规定,并加大了对发动机低负荷段(市区段高占比+整车低负载)的要求。

表1 国五、国六排放法规简表

2 试验情况

2.1 试验样本车辆选取

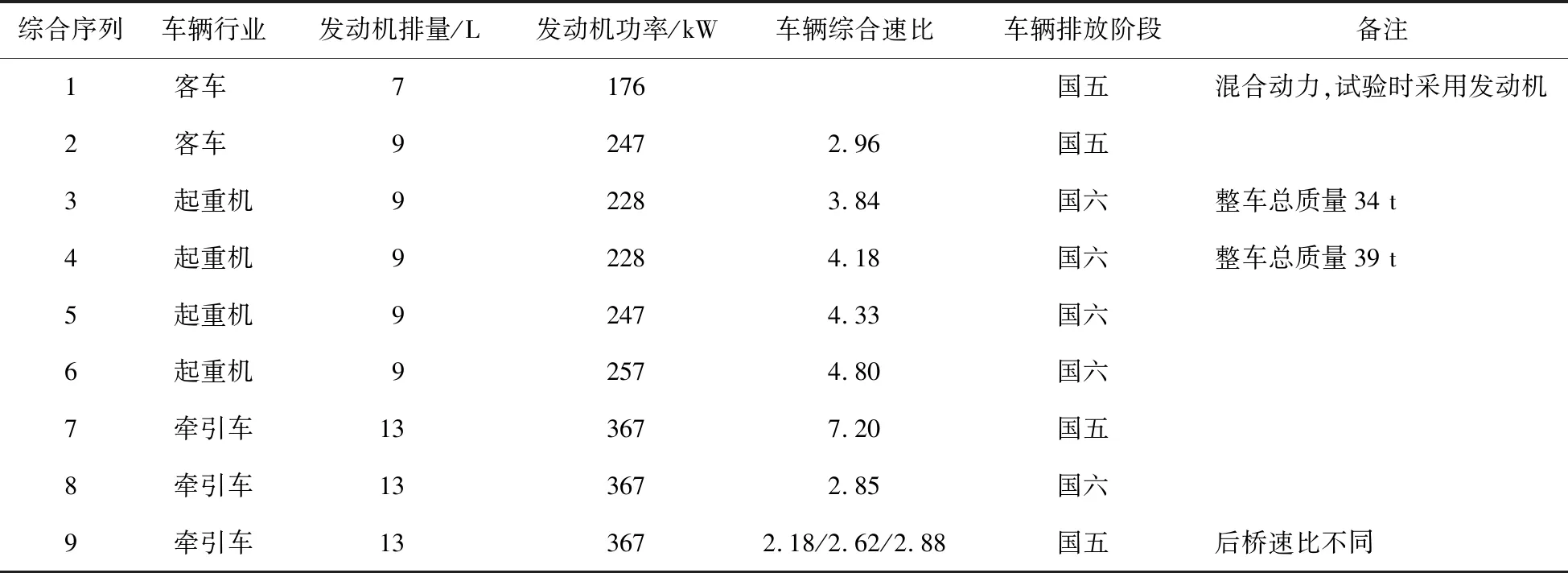

选取多组排放试验车辆进行对比,试验车辆配置见表2。

表2 试验车辆配置表

2.2 试验过程

车辆试验路线应包括市区路、市郊路和高速路,试验应按市区-市郊-高速行驶顺序连续进行,第一个出现车速超过55 km/h的短行程(指车辆从一个怠速终点到下一个怠速起点之间的行驶过程)记为市郊路的开始(对于M1、N1类车辆为70 km/h),第一个出现车速超过75 km/h的短行程记为高速路的开始(对于M1、N1类车辆为90 km/h)[4];市区路车辆行驶速度小于等于50 km/h (平均车速15~30 km/h);市郊路车辆行驶速度小于等于75 km/h (平均车速45~70 km/h) ,对于M1、N1类车辆,车辆行驶速度小于等于90 km/h (平均车速60~90 km/h);高速路车辆平均行驶车速大于70 km/h, M1、N1类车辆车辆平均行驶速度大于90 km/h。试验开始点和结束点之间的海拔高度之差不得超过100 m,且试验车辆的累计正海拔高度增加量应不大于1200 m/100 km[5]。国六M3类车辆PEMS测试车速示例见图2。

3 影响因素分析

3.1 整车速比对排放性能的影响

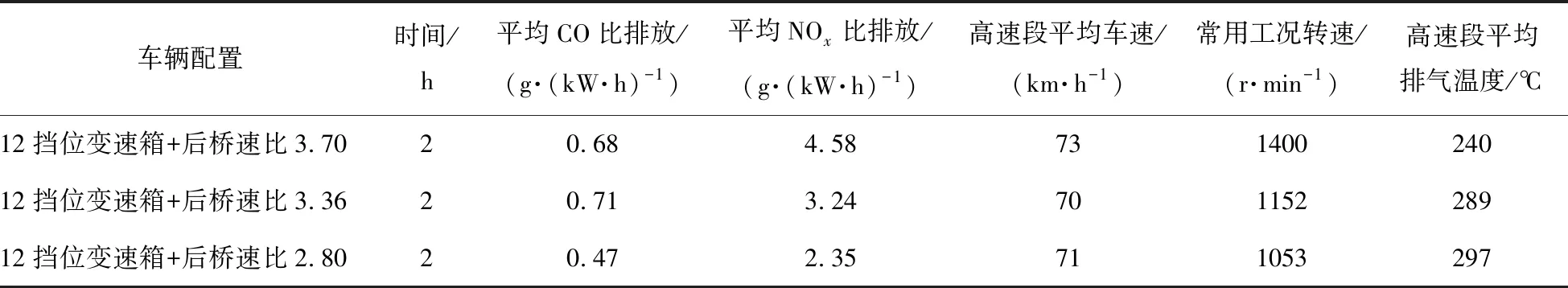

选取某厂N3类国五牵引车的PEMS测试结果,本试验工况为10%市区路、10%市郊路、80%高速路,整车载荷为该车最大载荷的75%。三次试验车辆PEMS测试结果见表3。

表3 试验车辆PEMS测试结果

与高后桥速比车辆相比,后桥速比配置为2.80的车辆发动机常用工况点对应转速降低,该转速区间发动机NOx原排降低,故该速比排放结果较好。且试验过程12T+后桥速比2.80车辆中高速路段排气温度较高,后处理转化效率更高。

试验结果表明,后桥速比的变化对整车NOx比排放有较大的影响。整车速比与NOx比排放并不是线性关系。整车匹配存在合适速比匹配区间,应选择合适的变速箱、驱动桥配置。

3.2 行驶路况对排放性能的影响

重型柴油车(总质量大于3.5 t)的排放认证是以欧洲稳态循环(European steady state cycle ,ESC)和瞬态循环(European transient cycle ,ETC)为基准。但台架检测无法模拟车辆在实际道路时的复杂运行工况。发动机台架试验中ETC测试循环NOx比排放要高于ESC测试循环[6]。在非 ETC 循环覆盖区域,考虑到燃油经济性,通常会牺牲部分排放性能,且排气温度较低时选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)不工作或是转化效率偏低,所以重型柴油车在ETC 循环区域之外的工况NOx比排放较高[7]。

选取某厂客运车排放测试数据,研究行驶路况对排放性能的影响。该车辆为M3类国五排放阶段,试验工况为20%市区路、25%市郊路、55%高速路,加载质量为最大载质量的50%。第一次试验中市区、市郊工况时控制车辆频繁加减速,模拟城市交通拥堵条件下的路况,高速工况保持稳速行驶;第二次试验中市区、市郊、高速工况均保持较车速稳定。试验详情见图3~6。

SCR系统要在温度达到喷射标准时开始运行尾气排放处理装置[8]。第一次试验,整车冷启动,且水温未到达70 ℃正式开始试验,此时排气温度约150 ℃,未达到SCR尿素起喷温度,SCR后处理不进行转化反应;市郊工况中试验车频繁加减速,整车工况波动较大,NOx原排浓度变差。第二次测试整车冷启动,经充分热车后正式开始试验,低速试验工况段稳定,NOx排放降低,进入高速工况后污染物排放降低[9]。

车辆运行工况激烈变化,发动机NOx原排变差,且发动机尾气难以形成均匀混合气[10],影响后处理转换效率。另整车冷启动时需要采用低温、低负荷提排温措施以保障后处理正常工作。综上,充分热车、良好的驾驶习惯有利于降低整车NOx排放[11]。

3.3 海拔高度对排放性能的影响

选取某厂牵引车排放测试数据,研究平原(海拔500 m)和高原地区(海拔3000 m)试验中海拔变化对整车污染物排放的影响。本次试验车辆为国五排放阶段,试验工况为20%市区路、25%市郊路、55%高速路,加载质量为最大载质量的75%。平原地区、高原地区检测污染物排放浓度及车速曲线见图7、 8,在低、高海拔地区整车排放试验中,低负荷工况,整车NOx排放浓度正常,高负荷试验工况段,高海拔地区试验车辆NOx排放升高。

平原地区、高原地区的排气温度如图9、10所示,高原地区试验在低负荷试验工况时排气温度为200~400 ℃,高负荷工况时排气温度为400~500 ℃,高负荷工况时排气温度超出SCR后处理催化剂合适催化温度,后处理转化效率降低。

高原地区气压低,导致空气中含氧量偏低,柴油燃烧不充分[12],发动机原排恶化,高负荷工况排气温度升高。过高的排气温度,导致反应组份(NOx、NH3、O2)无法附着催化剂活性中心参与反应,SCR催化效率降低。因此,高原地区NOx排放升高,高负荷段排放恶化严重。

3.4 车辆载质量对排放性能的影响

取某厂牵引车整车排放数据,研究车辆不同载质量对污染物排放的影响。测试车辆处于国五排放阶段,测试工况10%市区路、10%市郊路、80%高速路,整车载质量分别最大载质量的30%、75%、100%,整车NOx检测结果见表4。

表4 牵引车辆排放测试结果

随着载质量的增加,该车的NOx比排放降低,排温升高,载质量为最大载质量的75%时,NOx比排放是载质量为最大载质量的100%的1.34倍,排气温度的比例系数为0.9。载质量为最大载质量的30%时,NOx比排放是载质量为最大载质量的75%时的1.28倍,排气温度比例系数为0.93。

取某厂客运车整车排放数据,研究客车不同载质量对污染物排放的影响。测试车辆处于国五排放阶段,测试工况20%市区路、25%市郊路、55%高速路,整车载质量分别为最大载质量的10%、50%、100%,该车NOx检测结果见表5。

表5 客运车辆排放测试结果

随该车载质量的增加,NOx比排放降低,排温升高,载质量为最大载质量的50%时,NOx比排放是载质量为最大载质量的100%时的1.18倍,排气温度比例系数为0.94。载质量为最大载质量的10%时,NOx比排放载质量为最大载质量的50%的1.10倍,排气温度比例系数为0.96。

NOx比排放与试验车辆载质量呈负相关,试验车辆载质量变化对不同车辆影响程度不同,载质量越低,载质量变化对排温影响越小,因此除特殊情况外,厂家建议采取国标最低载质量。

3.5 其他因素对排放性能的影响

随环境温度降低,试验检测NOx比排放升高,低环境温度(如环境温度为0 ℃),排气温度低于220 ℃的比例较高,为防止SCR箱尿素结晶,尿素喷射量降低,且SCR箱内催化剂处于低活性温度,转化效率低;随空气湿度的增加发动机燃烧性能变好,NOx原排浓度降低。空气湿度与整车污染物排放浓度呈负相关。

4 结语

驾驶工况、试验海拔、整车速比、整车载荷、环境温度、环境湿度等因素对PEMS试验结果产生不同程度的影响,其中整车速比过高、过低都不利于整车排放,整车速比匹配存在合理区间;整车载荷与PEMS试验结果呈负相关,且载荷越低,载荷变化对排温变化影响越小。

试验条件的改变影响后处理转化效率和整车燃烧性能,导致发动机原排和尾排的污染物排放浓度变化。整车和发动机厂家进行排放性能优化以及PEMS试验时,可参考本文分析内容,进行优化方案和PEMS试验设计。

除本文所列,后处理系统结构、使用柴油品质、尿素品质、尿素喷射量等都与排放性能存在联系。仍需进一步定量总结各因素对整车PEMS排放的影响系数及关系公式。