平均血小板体积与血小板体积分布宽度联合对稳定性冠状动脉疾病远期预后的价值

蒋萍,宋莹,许晶晶,唐晓芳,姚懿,姜琳,王欢欢,赵雪燕,高展,陈珏,宋雷,高立建,张茵,杨跃进,高润霖,乔树宾,徐波,袁晋青

血小板在心血管疾病的发病中起重要作用[1]。血小板活化与死亡、心肌梗死和其他心血管事件有关[2-3]。血小板功能监测可能有助于评估冠状动脉疾病的严重程度和预后。然而,血小板功能监测耗时、昂贵,且技术上较为复杂,因此,其应用范围有限。既往研究表明,较大的血小板含有更致密的颗粒,表达更多的黏附受体,并具有更高的血栓形成活性,可以反映血小板活化的程度[4-5]。因而,临床可以将平均血小板体积(MPV)作为监测血小板反应性的指标。血小板体积分布宽度(PDW)直接测量血小板尺寸的变化,PDW 较高可能表明体积较大的网状血小板的产量较大。该指数可能为MPV 提供额外的预后信息。MPV 和PDW 均在全血细胞计数分析中报告其数值。上述指标具有简单、易于获取、价格低廉等优点。既往对MPV 在冠状动脉疾病发展中的作用[3,6]、MPV 对冠状动脉疾病患者预后的预测价值[7-10]研究较多,也有研究探索PDW 对冠状动脉疾病患者预后的预测价值,但MPV 及PDW 联合对冠状动脉疾病患者远期预后的预测价值,目前尚不完全清楚。因此,本研究的目的是评估患者入院时MPV 及PDW 联合对接受择期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)的稳定性冠状动脉疾病患者远期预后的预测价值。

1 资料与方法

研究对象:本研究为前瞻性单中心观察性研究,连续纳入自2013 年1 月至12 月于中国医学科学院阜外医院行PCI 的4 293 例稳定性冠状动脉疾病患者。按常规方法置入支架[11]。根据2013 年欧洲心脏病学会(ESC)稳定性冠状动脉疾病指南,稳定性冠状动脉疾病定义为一系列与缺血或缺氧相关的可逆性的心肌需求/供应不匹配现象,通常可由运动、情绪波动或其他应激诱发并反复出现,也有可能自发出现,涵盖了除急性冠状动脉综合征(ACS)以外的冠心病病程中的各个阶段[12]。

资料收集:常规采集患者病史。入院患者空腹12 h 采集静脉血,采血前均未使用肝素及血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体拮抗剂。部分患者服用阿司匹林、氯吡格雷治疗。血常规检测(包含MPV、PDW)使用Sysmex XN 2000(日本)五分类全血细胞分析仪进行,依地酸二钠(EDTA)抗凝管采血2 ml,并于抽血后2 h完成检测。血脂、糖化血红蛋白(HbA1c)、肌酐、N末端B 型利钠肽原(NT-proBNP)等血液生化指标由阜外医院检验中心应用标准方法统一检测。介入治疗资料来自阜外医院介入导管室核心实验室。造影结果用定量冠状动脉测量(QCA)进行评价。该研究根据赫尔辛基宣言的原则进行,患者均已签署知情同意书且研究已通过阜外医院伦理委员会审核(伦理审核批准号:2013-449)。

研究终点及临床事件定义:本研究主要终点为2 年心原性死亡。次要终点包括主要不良心脑血管事件(MACCE)和出血。MACCE 包括死亡、心肌梗死、支架内血栓(IST)、血运重建(靶血管或靶病变血运重建)和脑卒中。

分组:根据MPV 及PDW 的中位数,将患者分为3组:低(MPV+PDW)组(n=2 019);MPV+PDW 异常组(即高MPV+低PDW 或低MPV+高PDW,简称MPV+PDW异常组,n=333);高(MPV+PDW)组(n=1 941)。

随访:住院期间、出院1 个月、6 个月、1 年和2 年,包括门诊随访、电话随访和书信随访,主要记录心原性死亡、MACCE 等不良事件。

统计学分析方法:本研究统计分析采用SPSS 23.0(SPSS Inc.,College Station,TX)进行。连续变量以均值±标准差或中位数(四分位数间距)表示,使用Student's t 检验或Mann-Whitney U 检验进行比较。使用Shapiro-Wilk 检验确定样本是否服从正态分布。分类变量以计数和百分比表示,并使用卡方检验或Fisher 精确检验进行比较。使用Kaplan-Meier 方法评估住院和2 年生存率,并使用对数秩检验进行比较。多因素Cox 回归分析纳入变量为临床上重要的变量[年龄、性别、体重指数、糖尿病、左心室射血分数(LVEF)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、估算肾小球滤过率(eGFR)],结果以HR 和95%CI 表示。双侧P<0.05 被认为差异具有统计学意义。

2 结果

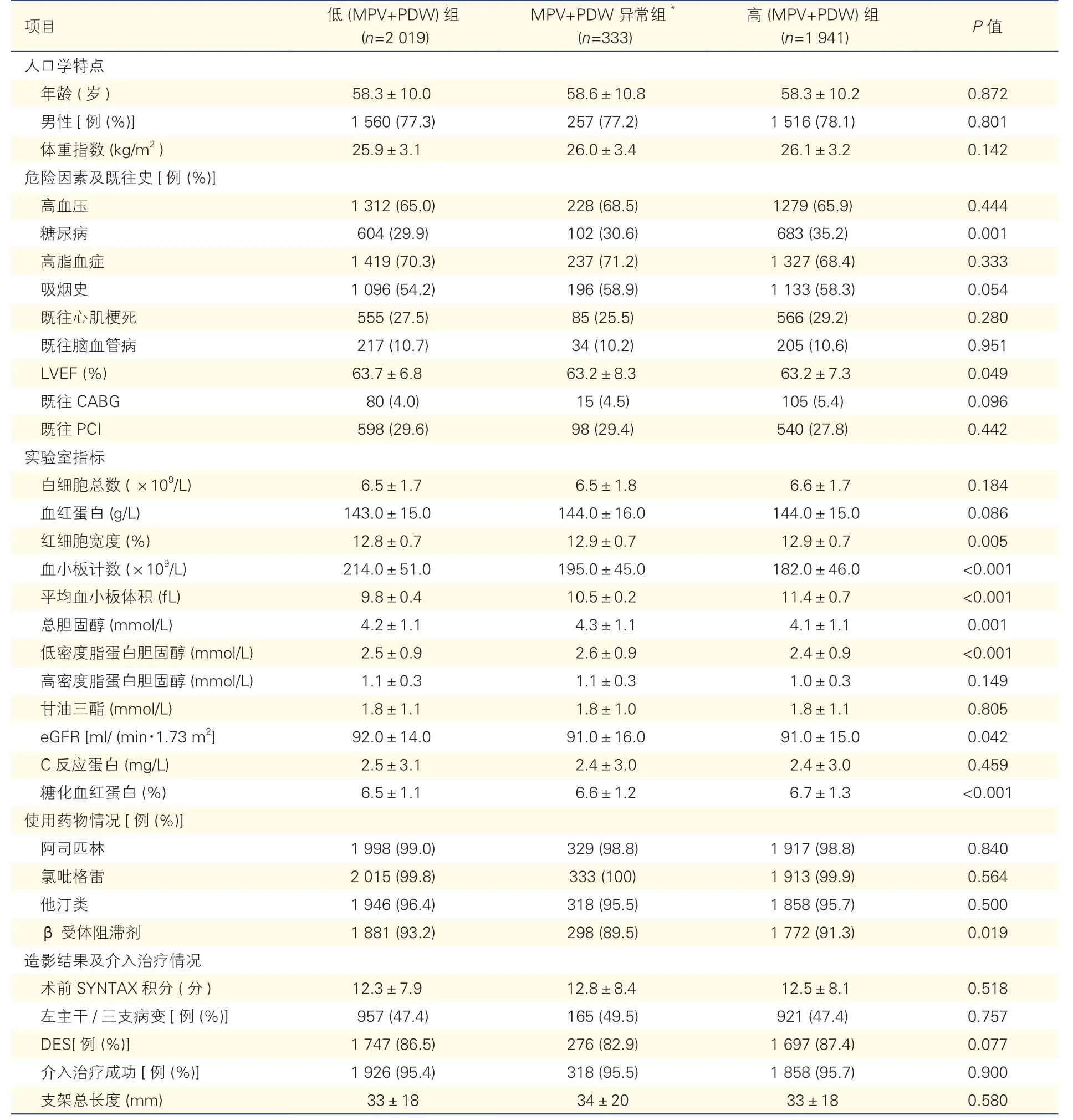

三组患者基本特征分析(表1):4 293 例患者的MPV 中位数为10.5(10.0,11.1)fL,PDW 中位数为12.1(11.1,13.5)%。其中4 267 例患者完成了2 年随访,随访率为99.4%。表1 可见,三组患者合并糖尿病者、LVEF、红细胞宽度、血小板计数、平均 血小板体积、总胆固醇、LDL-C、eGFR、糖化血红蛋白、及使用β 受体阻滞剂比较,差异均有统计学意义(P 均<0.05)。而年龄、性别、体重指数、高血压、高脂血症、吸烟、既往心肌梗死、既往脑血管病、既往冠状动脉旁路移植术(CABG)及既往PCI,各组间比较差异均无统计学意义(P 均>0.05)。

三组患者冠状动脉造影及介入治疗情况:表1可见,各组间术前SYNTAX 积分、左主干/三支病变比例、药物洗脱支架、介入治疗成功率及支架总长度比较,差异均无统计学意义(P 均>0.05)。

表1 三组患者基本特征分析()

表1 三组患者基本特征分析()

注:MPV:平均血小板体积;PDW:血小板体积分布宽度;LVEF:左心室射血分数;CABG:冠状动脉旁路移植术;PCI:经皮冠状动脉介入治疗;eGFR:估算肾小球滤过率;DES:药物洗脱支架。*:MPV+PDW 异常组:即高MPV+低PDW 或低MPV+高PDW

三组患者终点事件发生率(表2):与低(MPV+PDW)组比较,高(MPV+PDW)组患者心原性死亡率更高[17(0.9%)vs 5(0.2%),P=0.021],全因死亡发生率有升高趋势,但未达统计学差异[25(1.3%)vs 16(0.8%),P=0.298];三组间MACCE、心肌梗死、血运重建、支架内血栓、脑卒中及出血的发生率比较差异均无统计学意义(P 均>0.05)。

表2 三组患者终点事件发生情况[例(%)]

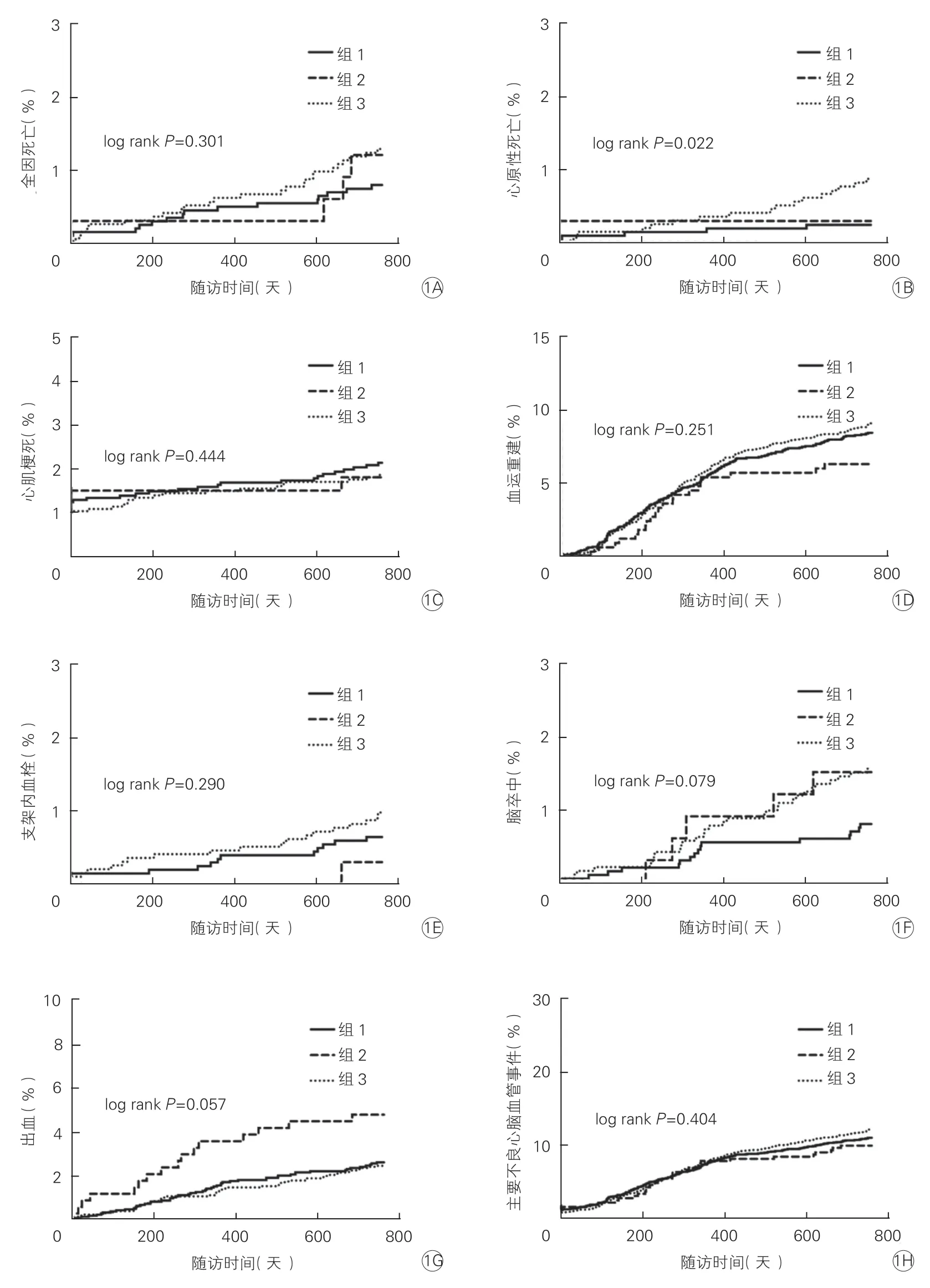

不同MPV 水平与长期不良事件的生存曲线图(图1):Kaplan-Meier 分析表明,高(MPV+PDW)组患者心原性死亡发生率显著高于其他两组(log-rank P=0.022)。全因死亡、心肌梗死、血运重建、支架内血栓、出血及MACCE 方面,两组间发生率比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。与其他两组相比,高(MPV+PDW)组患者脑卒中的发生率有升高趋势,但并未达统计学差异(log-rank P=0.079)。

三组患者2 年预后的多变量Cox 回归分析结果(表3):多变量Cox 回归分析表明,接受PCI 的稳定性冠状动脉疾病患者中,高(MPV+PDW)组患者的2年心原性死亡的发生风险显著高于低(MPV+PDW)组患者(HR=3.497,95%CI:1.155~10.586,P=0.027),同时高(MPV+PDW)组患者2 年脑卒中风险显著高于低(MPV+PDW)组患者(HR=1.902,95%CI:1.014~3.566,P=0.045)。MPV+PDW 异常组患者2 年出血风险显著高于低(MPV+PDW)组患者(HR=1.954,95%CI:1.114~3.429,P=0.020)。但MACCE、全因死亡、心肌梗死、再次血运重建及支架内血栓,三组间比较差异均无统计学意义(P 均>0.05)。

表3 三组患者2 年预后的多因素Cox 回归分析结果

图1 不同MPV 水平与长期不良事件的生存曲线图

3 讨论

自19 世纪60 年代开始,人们开始研究血小板体积指标与血小板黏附及聚集的相关性。现已发现,在冠状动脉疾病患者中,血小板与动脉粥样硬化、血栓栓塞及不良预后密切相关[13]。多项研究显示:基线血小板体积的差异可能与血小板活性的不同相关。体积大的血小板,其代谢活性及酶活性更高,细胞内血栓烷A2及促凝血的蛋白(如P 选择素、血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa 受体)水平更高,因此致血栓的潜力更大。既往对MPV 及PDW 与冠状动脉疾病患者冠状动脉病变严重程度及远期预后已有较多研究,但MPV 及PDW 联合对接受PCI 的稳定性冠状动脉疾病患者远期预后的研究尚较少。在本研究中,我们评估了行择期PCI 的稳定性冠状动脉疾病患者中,基线MPV 与PDW 联合对2 年心原性死亡的预测价值。结果表明:(1)高(MPV+PDW)组患者的心原性死亡发生率显着高于低(MPV+PDW)组患者;(2)MPV 与PDW 联合与稳定性冠状动脉疾病患者冠状动脉病变的严重程度无明显相关。

既往多项针对ACS 患者进行的研究显示,术前升高的MPV 与PCI 术后主要心血管不良事件的发生率相关[14]。一项荟萃分析[15]发现,发生心血管事件的患者,其MPV 高于非心血管事件患者,尤其在发生心肌梗死和死亡的患者中更为明显。MPV可能是ACS 患者未来发生心肌梗死或死亡的预测因素。因既往对稳定性冠状动脉疾病或PCI 术后患者的研究较少,故该荟萃分析未能发现MPV 对稳定性冠状动脉疾病患者或接受PCI 患者远期预后的预测价值。Ulucan 等[16]纳入679 例ACS 患者,并随访40 个月,研究发现术前PDW 是ACS 患者院内及远期不良预后的独立预测因子。Rechcinski 等[9]纳入538 例行急诊PCI 的急性心肌梗死患者,并根据PDW 水平分为2 组,研究发现术前PDW 是ACS 患者心原性死亡及复合终点的独立预测因子。Hu 等[17]纳入5 232 例合并2 型糖尿病并接受PCI 的冠状动脉疾病患者,随访3 年发现,PDW 与支架内再狭窄相关。Kern 等[18]纳入269 例分叉病变行PCI 的患者,随访1 年,发现PDW 与分叉病变患者1 年主要不良心血管事件及靶病变再狭窄相关。在本研究中,我们发现,MPV 与PDW 联合对稳定性冠状动脉疾病患者的2 年心原性死亡具有较好的预测价值。鉴于既往对MPV 与PDW 联合对冠状动脉疾病患者预后的研究较少,故未来仍需大规模研究探索MPV与PDW 联合与冠状动脉疾病患者预后的相关性。

高(MPV+PDW)组患者心原性死亡显著升高的机制可能与下列因素有关:(1)血小板活性和聚集的增加:有研究发现高MPV 组患者血小板更新增加,骨髓中巨核细胞生成的新生血小板体积大、反应性增强、且释放增加;(2)PDW 增加可能与血小板更新增加相关。血小板更新增加与可溶性P-选择素(血小板活化标记物)增加相关,导致血小板聚集[19]增加,并导致对抗血小板药物的反应不足[20-21];

在血小板体积指数与冠状动脉病变严重程度的相关性方面,Sahin 等[22]发现增加的MPV 与急性ST 段抬高型心肌梗死和糖尿病患者的冠状动脉病变严重程度呈正相关。Abali 等[23]研究显示,高MPV可能是确定糖尿病患者冠状动脉病变严重程度的有效标志物。De Luca 等[24]曾纳入2 330 例行冠状动脉造影的患者,发现MPV 与PDW 联合与冠状动脉严重程度无关。我们的研究纳入了行择期PCI 的稳定性冠状动脉疾病患者,结果发现MPV 与PDW 联合,不同组间左主干和(或)三支血管疾病的发病率无显著差异。该结果仍需未来大规模、前瞻性研究确认。

本研究存在一定局限性。首先,本研究为单中心观察性研究,在患者选择方面可能存在偏倚;其次,本研究中缺乏对网织血小板的检测及血小板功能的检测。最后,本研究未纳入冠状动脉造影正常的患者,故无法与正常人群进行比较。