诱卵杯法应用于白纹伊蚊密度监测的现场研究*

刘美德 佟 颖 张 勇 李 静 李秋红 刘 婷 阎 婷 周小洁 曾晓芃

(北京市预防医学研究中心,北京市疾病预防控制中心,北京 100013)

近年来,随着全球气候变暖,登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒病在全球不断蔓延,这些重要蚊媒传染病在中国大陆绝大多数地区的传播媒介都是白纹伊蚊,对白纹伊蚊进行有效监测是做好蚊媒传染病防控的重要基础。目前,国内针对白纹伊蚊密度的监测方法包括:人诱停落法、路径指数法、双层叠帐法;基于幼虫调查的布雷图指数调查方法、诱蚊诱卵器法等(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2009),较少使用诱卵杯法作为主要监测方法。诱卵杯法一直被美国CDC作为针对埃及伊蚊与白纹伊蚊监测的主要方法之一(Jakobetal.,1967),其计算所得诱卵指数和诱卵密度是针对两种伊蚊密度预警的重要参数。根据经典诱卵杯法原理研发的诱蚊诱卵器(林立丰等,2006)在国内应用很广泛,在白纹伊蚊低密度下,其所得指数与白纹伊蚊成虫密度有较好的相关性(王力等,2019);但是在环境复杂,蚊虫密度较高的区域监测结果仍不理想(蔡松武等,2009)。在北京的实际监测过程中,也发现有现场存在人诱停落法白纹伊蚊成虫密度(以后简称人诱法密度)很高区域,使用诱蚊诱卵器无法得出相应高密度诱蚊或诱卵指数。

诱卵杯方法具有简便、易行、经济、操作简单,数据结果受人为因素干扰较少,监测数据的地理分辩高等优点。本研究针对诱卵杯法监测白纹伊蚊密度应用效果进行现场研究,重点针对诱卵杯法监测的卵密度与监测点上白纹伊蚊成虫密度的关系进行探讨,以期明确其应用于白纹伊蚊的监测实践。

1 材料与方法

1.1 样点的设置

本研究监测区域位于北京某单位院落,位于城市核心区域,主要以建筑与绿地组成,环境类型主要包括:地面绿化草皮、低矮灌木、密植竹林和水泥硬化地面。经前期勘察,研究区域分布有密度特别高的点位,也有密度中等和密度较低的点位,符合白纹伊蚊成虫密度与诱卵监测关系研究的需要。

1.2 诱卵监测

诱卵杯选择黑色的塑料圆筒状杯,开口与底部的直径为10 cm,杯身高10 cm;产卵板为长15 cm×宽1.5 cm的木板;一般加水至体积的2/3 (图1)。诱卵监测时,每隔5 m放置一个诱卵杯,在以往监测中显示为高密度、中等密度和低密度区域内都有放置,总共放置30个以上的诱卵杯。在每个选择的监测点位上,选择那些植被覆盖遮蔽较好、阳光无法直射的植株底部放置诱卵杯。于北京7、8月两个白纹伊蚊高峰月中选择天气晴好无降雨等不利天气的时间段,一批诱卵杯连续放置共7 d,每天鉴定并计数每根产卵板上卵的数量,计算每个位置上每天诱卵量。

为比较诱卵杯加盖对其诱卵监测效果的影响,研究中还对一部分诱卵杯进行加盖处理,即加盖时稍微留出0.5~1 cm的缝隙,既便于插入产卵板,也方便蚊虫进入产卵(图1)。在同一区域,另行选择时间进行诱卵杯加盖与未加盖在诱卵效果差异上的平行比较。

图1 诱卵杯现场监测图

1.3 白纹伊蚊成虫密度监测

根据现场监测点位多、时间要求紧凑的特点,在各个放置产卵杯点位上的白纹伊蚊成虫密度监测采用人诱停落法(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2009)进行监测;并根据现场点位多,卵计数需要时间长的特点,进行稍微修改便于现场工作。具体监测时,把整个区域中的所有监测点位分为3组,每组10个点位,依产卵杯的位置依次间隔设置每个级别的监测点;每次检查产卵板上卵的数量时,也计数5 min内停落的白纹伊蚊数量;每天只监测1组点位上的成蚊密度,后面2 d依次检查后面两组点位的成蚊密度,保证7 d内在所有点位上至少监测2次;最后,把这两次监测的成蚊密度结果取平均值作为每个点位上人诱法密度。

1.4 统计分析

应用SPSS19.0,在研究中应用Spearman相关和线性回归统计分析诱卵杯诱集卵的数量与人诱法诱集成蚊密度之间的关系;应用单因素的ANOVA(Analysis of Variance)分析(包括两两的LSD(Least Significant Difference)检测,SNK(Student Newman Keuls)检测)研究每天诱卵量之间的关系;应用T检验研究诱卵杯加盖与未加盖诱卵效果的差异,为让人诱法密度与诱卵量之间的关系更清晰,研究还把7天各个点位上的诱卵量进行平均,并把人诱法密度乘以10, 以使诱卵量与人诱法密度的数据尺度一致方便比较。本研究P值以0.05作为统计显著性的判断标准。

2 结果

2.1 现场监测中白纹伊蚊诱卵量的变化趋势分析

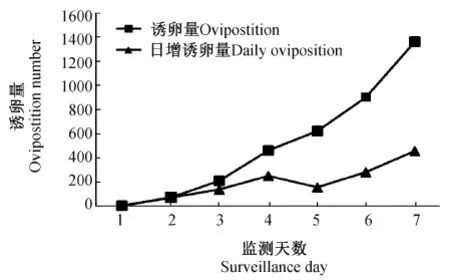

整个现场诱卵实验过程中,所有诱卵杯中的产卵板上都是白纹伊蚊的卵,没有混入其他蚊种的卵块。另外,单纯从第1~7 d白纹伊蚊卵的诱卵量来看(图2),其增长是一种持续的增长趋势,没有表现出明显的停滞或增长平台。 但是从第1~7 d中每天新增长卵的数量趋势线(图2),第1~3 d持续增长,第4~6 d基本保持平衡,其中第5 d增长的卵数量还低于第4、6 d的增长量,第4、6 d增长量基本一致;而第7 d也是一个新的显著增长的过程。

图2 白纹伊蚊诱卵量的变化趋势图

2.2 诱卵杯7天平均诱卵量与人诱法密度的关系

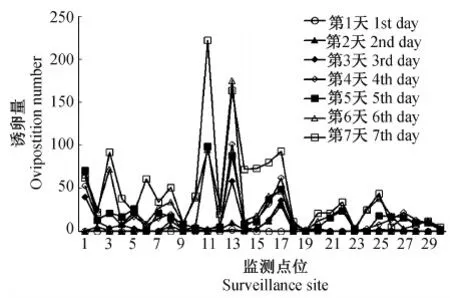

所有30个有效监测点中,从图3中可以看到,除少数几个监测点(例如第3、6、26、27号等点)上白纹伊蚊的产卵数量表现出现不稳定的现象,即有时高,有时低的现象;其他点位上,基本上都是保持一种稳定的表现,即诱卵量高的点位在7 d中都表现出高诱卵量的特性,而低诱卵量的点位,在所有7 d都是低诱卵量。

图3 各监测点位诱卵量趋势图

从图4中可以看出除了个别点位(如:5、6、7、12、15)以外,基本上平均诱卵量高点位其人诱法密度也高,反之平均诱卵量低的点位,人诱法密度也低。 进一步,把7 d平均诱卵量与人诱法密度进行Spearman相关分析发现诱卵平均数与人诱法密度相关系数为正值(P=0.001<0.01),各个点位上平均诱卵量与人诱法密度正相关。最后,两者进行线性回归分析发现诱卵量与人诱法密度显著线性相关(Sig.=0.001<0.01,R2=0.590)。

图4 诱卵杯平均诱卵量与人诱法密度比较

2.3 诱卵杯每天诱卵量变化情况分析研究

2.3.1每天诱卵量数据分布检测: 研究发现第1~3 d诱卵杯中诱卵量正态性检测的差异显著,说明前3 d中诱卵量都是一种非正态分布,可能并没有反映出自然真实的诱卵分布情况。自第4 d开始,所有样点诱卵杯中诱卵量才出现正态分布卵数量。这说明从第4 d开始,诱卵杯监测所得诱卵量才与自然白纹伊蚊真实产卵的分布接近。

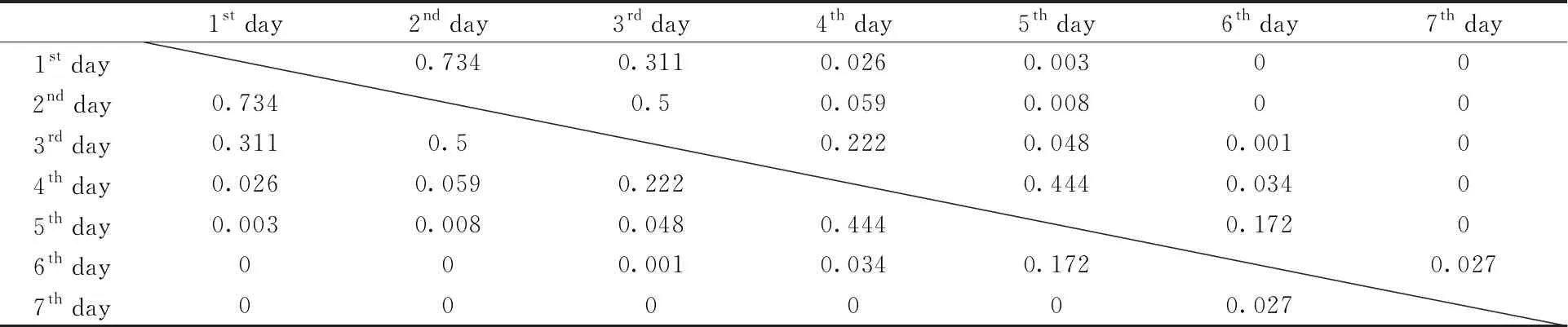

2.3.2每天诱卵杯中诱卵量的多重均值比较:经过对7 d中诱卵杯中诱卵量均值的多重LSD检测,发现第1 d诱卵量与第2、3 d诱卵量均值没有显著差异;第2 d的诱卵量与第1、3、4 d的诱卵量均值没有显著差异;第3 d的诱卵量与第1、2、4 d的诱卵量均值没有显著差异;第4 d诱卵量与第2、3、5 d的诱卵量均值没有显著差异;第5 d诱卵量与第4 d的诱卵量均值没有显著差异;第6 d诱卵量与第5 d诱卵量均值没有显著差异。第7 d诱卵量与之前所有监测日的诱卵量都有显著性差异(表1)。进而通过SNK检测也把第1、2、3、4 d的诱卵量分至第1个均值没有显著性差异的同类子集(Sig.=0.116);把第3、4、5 d的诱卵量均值分至第2个没有显著差异的同类子集(Sig.=0.117);而第4、5、6 d的诱卵量均值分至第3个没有显著差异的同类子集(Sig.=0.085);因为第7 d与其前面所有天数诱卵量都有显著差异,所以其独立组成一个同类子集(Sig.=1.000)。

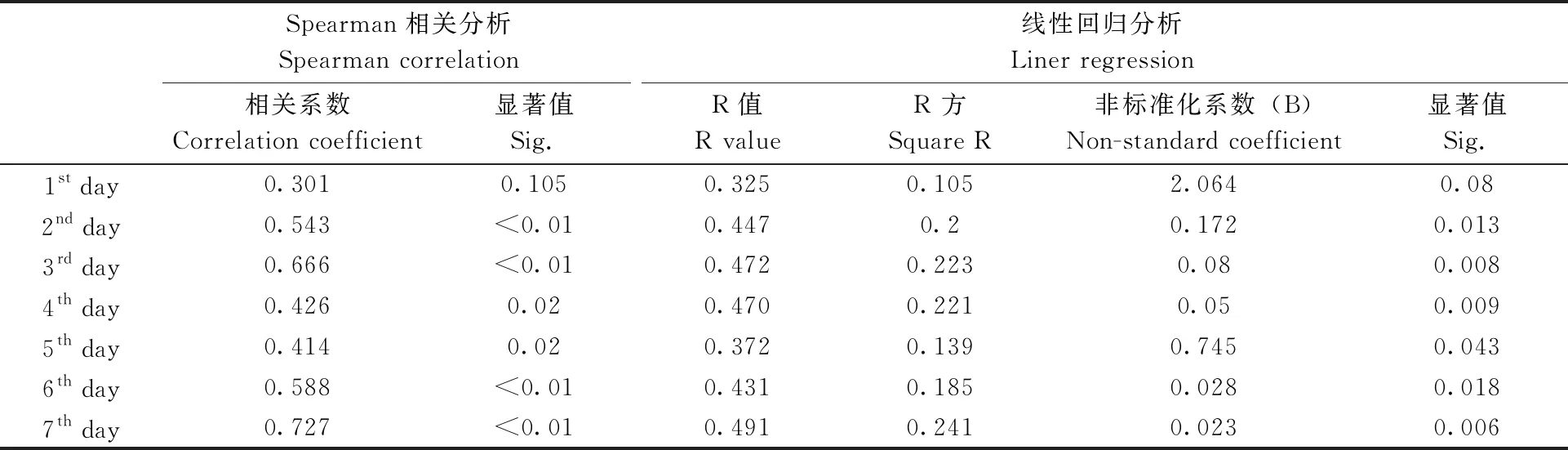

2.3.3诱卵杯每天诱卵量与人诱法密度关系的分析研究: 对7 d中对人诱法密度与诱卵杯法监测的诱卵量的相关分析结果来看,从第2 d开始,诱卵杯的诱卵量就与人诱法密度成统计显著性相关性,而且相关系数都是正值,说明从第2~7 d,两者都是一种显著正相关关系。进一步,把人诱法密度作为因变量,把诱卵量作为自变量,使用全部导入自变量的方法进行线性回归分析。研究中发现基本与相关分析的结果一致,自第2 d开始(R2=0.2,Sig.=0.013)使用诱卵杯的诱卵量就能比较好的拟合人诱法密度。而且在所有线性回归模型中,诱卵杯诱卵量与人诱法密度回归标准化系数都是正值,也说明了诱卵杯诱卵量与白纹伊蚊成虫密度是一种正相关关系(表2)。

表1 每天诱卵量的多重LSD比较显著值表

表2 每天诱卵量与人诱法密度的相关性检测与线性回归分析

2.4 现场监测中诱卵杯加盖与未加盖诱卵效果的比较

通过对加盖与未加盖诱卵杯的诱卵量的均值T检测,发现两种方法获得的诱卵量总体方差差异不显著(不显著方差方程的 Levene 检验F=1.206,Sig.=0.281)。进而在对其进行的均值方程的T检验中,方差相等的前提下,其Sig.=0.215,说明在现场诱卵杯监测时,两种方法获得的诱卵量并无显著性统计学差异,即诱卵杯是否加盖并不显著影响最终诱卵监测结果。

3 讨论

3.1 诱卵杯法监测白纹伊蚊密度合适监测时间

诱卵时间长短是显著影响到诱卵杯中卵数量的一个重要因素,本研究中发现现场监测从第2 d开始出现产卵,第4、5、6 d中进入一个增长相对稳定平台期,进入第7 d诱卵量又有一个明显的增长。已有的研究都表明诱卵只有第2 d才出现阳性结果(霍新北等,2011; 徐仁权等,2006),而且在诱卵第5~6天达到一个峰值(徐仁权等,2006),本研究的现场监测结果基本与以上研究的结果是一致的。但是,本研究还发现第7 d开始,诱卵量又出现一个明显的增长,而且这这天监测所得卵的数量与以前任何一天的诱卵量都有显著的差异。诱卵器多是引诱的经产蚊,而且诱集效果与雌蚊的营养周期密切相关(霍新北等,2011),李蓓思等(1991)的研究则表明,现场白纹伊蚊的营养周期大概63 h,如果假定一定区域产卵雌蚊是稳定的,那么诱卵开始1~3 d快速增长天作为第1批经产蚊完成产卵高峰,而监测4~6 d属于产卵高峰值后的营养周环期(72 h>62 h),那么第7 d有可能会有进入第2个营养周环期的雌蚊加入产卵序列,这有可能是第7 d的诱卵量与其他监测天中卵数量都有显著差异的生理与生态学原因。目前,美国(Jakobetal.,1967)和国家标准中诱卵杯法(中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局等,2009),以及诱蚊诱卵器法(林立丰等,2006)都建议的是监测4~7 d后回收诱卵器。而本研究的结果也提示对白纹伊蚊卵监测中回收诱卵杯以第4~6 d为宜,如果延长至第7 d,有可能会引入明显的差异。当然,如果有气候等环境条件存在干扰或抑制白纹伊蚊产卵的可能性,也可以适当延长监测时间,例如有研究表明诱卵效果在高温条件下需要增加诱卵天数到7 d(任志华等,2018)。

3.2 诱卵杯中诱卵杯加盖与否对监测结果的影响

本研究中应用的是一种简易的开口的黑色塑料杯,配套有相应的黑色盖子,现场监测结果表明,加上盖子(留下空间插入产卵板,并方便蚊虫飞入产卵)与未加盖在诱卵效果上并无显著的统计学差异。诱卵杯放置的环境对于其诱卵效果影响比较明显(蔡松武等,2009),而且诱蚊诱卵器和诱卵杯也都推荐放置在带遮萌低矮植物下面(Jakobetal.,1967; 林立丰等,2006; 张杰等,2020),主要是白纹伊蚊更喜栖息于这种遮荫的微小生态环境中,从而达到增加其诱集效果的作用。但在这些微小生态环境中放置诱卵杯也会引出两个问题。第一,开放的诱卵杯,会受到遮萌植株落叶的影响,要么堆积在杯中影响产卵,要么遮盖产卵板减少诱卵量。第二,完全开口的诱卵杯,也会因为遮蔽植株浇水或自然降水的影响,造成杯中水量过大,直接影响实验进程,造成无效杯。这此原因可能也是国内诱蚊诱卵杯与美国诱卵杯在设计上都加盖的原因。按本研究的方法,适当使用杯盖遮挡杯口,另外留出白纹伊蚊成虫进出通道,既可以防止降雨或落入树叶的影响,也可以让产卵板少受影响,减少非有效产卵板,特别是也可以防止降雨对诱卵杯的影响,加盖可以有效减少与防止这些环境因素的影响。本研究的结果说明遮盖并不显著改变诱卵杯的诱卵效果,而且带盖的诱卵杯可以有效减少树叶、落叶、尘土、甚至是景观灌溉的影响,使得卵计数更清晰,不受影响;最后,加盖还可人为形成一个荫蔽环境,利于白纹伊蚊产卵。

3.3 诱卵杯法应用于白纹伊蚊成虫密度的监测

对白纹伊蚊种群成蚊密度的监测是对登革热等蚊媒疾病防控的重要参数,本研究发现诱卵杯的诱卵量与成虫密度相关性较好,基于诱卵量能够线性回归拟合人诱法监测的蚊成虫密度。一般来说,人诱停落法是监测蚊虫密度“金标准”(Krajacichetal.,2015),诱卵杯得到的诱卵指数被做为一种重要的预测登革热疫情的参数(Jakobetal.,1967),当然也有研究认为诱卵指数不能代表BI值或标准间指数等(江毅民等,2015; 罗直智等,2015),更不能代表人诱法密度指数。而国内广泛使用的诱蚊诱卵器,只有在低密度条件下其相关密度指数才与蚊虫人诱法密度正相关;而在一些白纹伊蚊密度高的区域,存在不相关的现象(蔡松武等,2009),这一现象在北京蚊虫监测现场也时常发生。本研究表明诱卵杯的累计7 d平均诱卵数量能较好拟合白纹伊蚊人诱法密度(R2=0.59),这一方面克服了高密度下诱卵量与成虫密度脱钩的现象;另一方面,诱卵杯法快速、经济、简易、易操作,可以在空间与时间尺度上高分辩率模拟出白纹伊蚊在自然环境的分布特征,提高了对白纹伊蚊防控的精准性,从而更有效地防控白纹伊蚊。当然如何把它应用对登革热的暴发风险的指示作用,这也说明需要后期研究,包括结合布雷指数(BI)等对白纹伊传播的登革热等疾病的风险进行准确评估。

此外,本研究发现,每天诱卵杯与人诱法密度的回归模型的R2(确定系数)都不大,最大的第7 d其确定系数也只有0.24;只有所有天数累积产卵量与人诱法密度的回归确定系数才达到0.59,这说明诱卵量与人诱法密度相关与回归较好,但确定系数仍较低。监测现场中还能发现有个别的极高点位,由于其周边本身孳生水体就较多,与诱卵杯形成有效竞争会造成诱卵不足的现象,这与文献(黄建华等,2016)的研究类似。出现这些现象都与本研究使用的诱卵杯只使用了水作为产卵引诱物,其诱集产卵的效果容易遇到自然环境中其他水体的竞争。以上问题可能需要后期加入更有诱集力的引诱物增加引诱效果,这样人诱法密度与诱卵量之间的相关与确定性会得到有效提高。

本研究中每个产卵板的卵量都是人工计数统计所得,相当的费力、费时、费人工。而且,从现场监测的卵的种类来看,不会出现混杂有白纹伊蚊外别的蚊种的卵。这有可能受两个因素的影响,一者,实验现场地处北京城区,蚊种比较单纯,基本由白纹伊蚊外和淡色库蚊构成(张勇等,2014);二者,两种蚊种中白纹伊蚊喜欢在产卵板这样水面交际处散状产卵,淡色库蚊主要是水面产块状卵(柳支英等,1990; 陆宝麟,1997)。如果是在蚊种比较复杂,或者也存在其他与白纹伊蚊类似产卵习性的蚊种的话,还需要仔细对卵的种类进行分别计数,这会带来更大的计卵工作量。综合以上的考虑,未来还需要加强更为智能快速的对卵自动计数技术方法的研究,才能更有利于诱卵杯法进行大范围推广和应用。