腰椎间盘突出症行经皮内窥镜下腰椎间盘切除术后椎间隙高度和腰椎活动度的变化分析

侯海燕

(南阳南石医院脊柱关节科,河南 南阳 473000)

腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)是脊柱外科的常见病,对于非手术治疗无效者,多建议行微创手术进行干预[1-2]。经皮内窥镜下腰椎间盘切除术(Percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)是脊柱外科的最新微创手术之一,近来有多项研究证实了PELD手术的临床疗效[3-4],但PELD手术与腰椎融合术式不同,其不存在植入物支撑椎间隙结构,由于摘除了部分突出的髓核组织,术后可能会出现椎间隙高度丢失甚或腰椎不稳定等情况,或可加速手术节段的退变进程。为此,本研究对2015年10月-2017年1月在本科行PELD手术的41例LDH患者进行为期2年左右的随访,重点观察其术后不同时间段的椎间隙高度和腰椎活动度变化情况,以提供客观依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

41例患者均符合以下纳入标准:①经症状、体征和影像学检查,证实为单节段LDH;②术前无腰椎不稳或骨性椎管狭窄等表现;③既往有至少3个月的保守治疗但无效;④符合PELD手术适应证;⑤术后随访2年以上;⑥临床资料完整。排除标准:①合并腰椎骨性狭窄,或腰椎不稳、滑脱者;②合并手术节段的肿瘤、结核或椎间隙感染者;③对造影剂过敏者;④合并马尾神经综合征者;⑤合并其他严重基础疾病、不能耐受手术者。41例中,男27例,女14例;年龄37-79岁,平均46.2岁;病程为13-51个月,平均32.8个月;突出节段:L3-49例,L4-520例,L5-S112例。

1.2 手术方法

患者取俯卧位,腹部悬空,局麻,透视引导下将18G穿刺针自皮肤逐层穿刺至下位椎体的上关节突尖部,而后以0.5%利多卡因对关节突关节再次行局麻,穿刺针进一步穿刺进入靶点位置(即:侧位处于椎间隙椎体后缘,正位处于棘突连线处),以22G穿刺针向椎间盘内注入染色剂进行突出髓核的染色。置入导丝,拔出穿刺针,沿导丝的皮肤位置作0.8 cm左右切口,置入逐级扩张导管,而后以微型环锯进行椎间孔扩大成形操作,将工作通道置入靶点位置,连接孔镜系统,在镜下清晰辨认突出髓核和纤维环、神经根等组织后,将突出的髓核组织摘除干净,全程松解神经根的入口至出口处,见硬膜囊恢复自然搏动、神经根完全松解为止。以射频电凝进行止血、残余髓核组织的清除和纤维环皱缩成形等操作。手术完成后,撤出孔镜系统,缝合切口。

患者术后24 h内均予以静脉滴注抗生素预防感染,术后早期行直腿抬高锻炼,1个月后行“五点支撑法”和“飞燕式”腰背肌锻炼,术后3个月内避免腰部剧烈活动和负重运动。

1.3 观察指标

①影像学指标:摄取腰椎正侧位和动力位X线片,并测量其病变节段的活动度(range of motion,ROM)、椎间隙高度指数等变化情况。椎间隙高度指数=椎间隙高度/上位椎体高度;病变节段ROM为动力位X线片的前屈、后伸时上位椎体下终板和下位椎体上终板延长线的交角之差。②改善指标:术后腰腿疼痛改善情况采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)评价,功能障碍改善情况采用Oswestry功能障碍指数(Oswestrydisabilityindex,ODI)评价。③疗效评价:采用改良MacNab标准,其中,优:症状完全消失,恢复原来的工作和生活;良:有稍微症状,活动轻度受限,对工作生活无影响;可:症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活;差:治疗前后无差别,甚至加重。总优良率=(优+良)/总例数×100%。④统计所有患者并发症发生情况。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 手术节段椎间隙高度和活动度变化

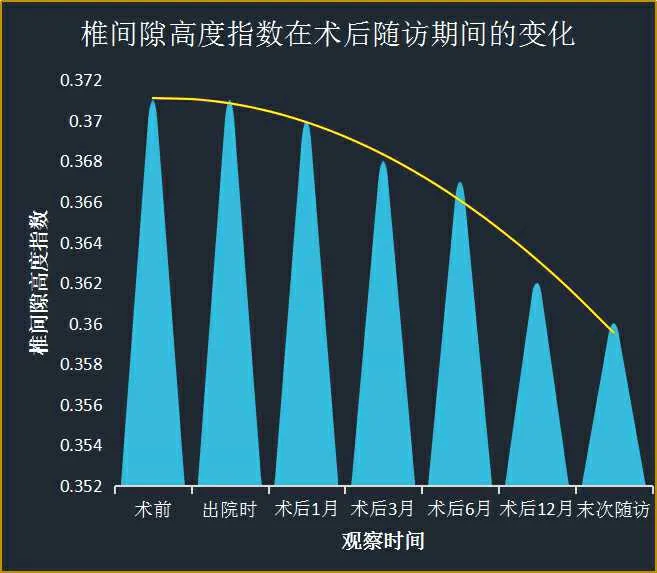

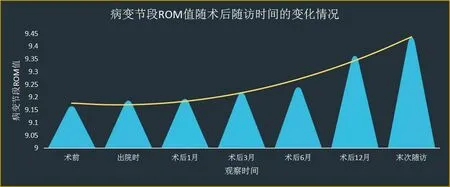

41例LDH患者均顺利完成PELD手术,术后随访2年以上。表1中可见,PELD术后各时间点的椎间隙高度指数在总体上呈逐渐下降趋势,而病变节段ROM值在总体上呈逐渐上升趋势。但出院时和术后1、3、6个月的椎间隙高度指数、ROM值较术前变化并不明显,差异无统计学意义(P>0.05);而术后12个月和末次随访,其椎间隙高度指数已呈明显下降、ROM值已明显升高,与术前差异有统计学意义(P<0.05),见图1。

其总体变化趋势见图2-3所示:LDH患者行PELD手术后,短期(6个月)内椎间隙高度和病变节段ROM不会有明显变化,但随着时间推移,后期可呈现出较显著的退变情况。

注:出院时和术后1、3、6个月与术前比较,#表示P>0.05;术后12个月和末次随访时与术前比较,*表示P<0.05

图1 L5-S1节段LDH行PELD手术前后的动力位X线片(左:术前;右:术后2年,手术节段ROM显著增加)

图2 PELD手术前后的椎间隙高度指数变化情况

图3 PELD手术前后的病变节段ROM值变化情况

2.2 疗效指标

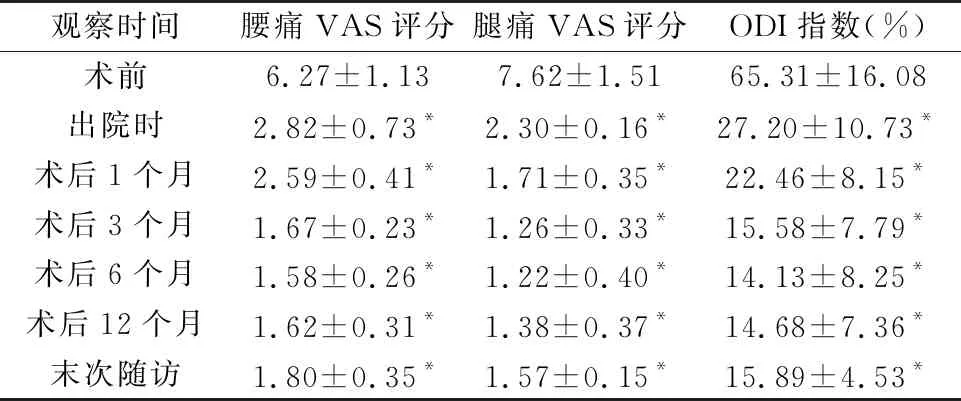

由表2可见,LDH患者行PELD术后的腰痛VAS评分、腿痛VAS评分和ODI指数均显著下降,各时间点与术前相比,差异均有统计学意义(P<0.05);但术后各时间点的三项指标差异无统计学意义(P>0.05)。

其中,术后1例出现神经根刺激症状,予以甲钴胺等神经营养药物治疗2周后好转;3例于术后8个月内出现原节段复发,其中2例在可扩张通道下再次行髓核摘除手术后康复,1例行保守治疗后好转;2例于术后16个月出现同节段复发并伴有腰椎不稳,予以MIS-TLIF手术后康复。末次随访时,优18例,良17,可2例,差4例,优良率为85.37%。

表2 41例LDH患者行PELD手术的疗效指标

注:与术前相比,*表示P<0.05

3 讨论

自1997年Yeung等学者提出YESS技术、并经2003年Hoogland等学者进一步提出TESSYS技术后[5],经皮内窥镜下髓核摘除术得以成为LDH的主流手术方案。本研究纳入的41例经PELD手术后,患者腰痛和腿痛VAS评分、腰椎ODI指数均得以显著改善(P<0.05)。但3例于术后8个月内再次复发,另有2例于术后16个月复发并伴腰椎不稳,提示术后复发是该手术的明显弊端之一,本研究的复发率为12.20%(5/41),与文献报道相对一致[6]。

目前,关于PELD手术对病变节段椎间隙和腰椎活动度的影响,尚鲜有文献涉及。国内张红鹤等[7]研究表明,PELD手术后关节突关节间隙差和小关节角度差均有明显增加,但对椎间隙和椎间孔高度的影响弱于椎板开窗手术。而本研究表1中可见:患者术后6个月以内,上述两项指标均未明显改变;但术后12个月和末次随访时,两项指标已呈现出显著性退变:图2-3中可见,随着术后随访时间的推移,椎间隙高度降低和椎间活动度增大现象越趋明显。

分析其原因,Orpen等[8]认为,因髓核组织为胶冻状半液态物质,其自身有一定的流动性,在PELD手术摘除一部分髓核组织后,椎间盘原有的完整性已然受到破坏,椎间盘容量将逐渐出现退变吸收现象,使得椎间盘与上下椎体所形成的整体结构受损,病变间隙高度自然下降,且前后纵韧带变得松弛,腰椎活动度增加,甚至出现小关节突内聚、增生,均影响了腰椎稳定性。国外Farfan等[9]对腰椎退变过程做了详细描述:早期阶段,以暂时性功能障碍为主要特征;而第二阶段为腰椎失稳或滑脱等节段性不稳定;最后阶段为骨性赘生物或黄韧带骨化等骨修复机制所诱导的最终稳定阶段。其中第二阶段时间漫长且较为痛苦,许多患者因无法耐受下腰痛而被迫接受MIS-TLIF或PLIF等腰椎融合手术,本研究术后16个月复发的2例便可能是此种情况。此外,41例患者术后12个月和末次随访时的腰痛、腿痛VAS评分虽仍然较低,但已有逐渐升高迹象,可能与此时椎间隙高度逐渐丢失和活动度逐渐增加等退变过程有关。因此我们建议,对于术前突出节段已然存在诸多退行性变的LDH患者,对PELD手术应谨慎选择,以免术后加速病变节段退变,导致较早地接受二次翻修手术。

综上所述,PELD手术治疗LDH的疗效可靠,术后腰腿疼痛和腰椎功能障碍情况可获得显著改善;但随着时间推移,椎间隙高度可明显丢失、活动度明显增加,提示术后远期可能有出现腰椎不稳定的潜在风险。