PELD手术联合体外冲击波局部取穴治疗腰椎间盘突出症的临床观察

齐文斌,朱彦海

(1.焦作市中医院疼痛科,河南焦作 450000;2.新乡市红旗区人民医院脊柱微创科,河南新乡 453000)

体外冲击波是通过机械效应和空亡效应对组织界面产生生物学效应,有助于松解粘连、促进局部血运和炎性物质的消散,在腰椎间盘突出症(lumbar disc herniation,LDH)的早期治疗中已取得良好疗效。海因里希[1]和吕客等[2]学者尝试将体外冲击波与经络穴位相结合,在冲击波取穴施治时亦可获得与针灸相似的得气效应,疗效亦不逊于传统针灸[1-2]。但目前,关于冲击波局部取穴治疗在LDH手术患者中的临床应用较为少见。为此,笔者自2016年3月-2018年3月共纳入75例拟行经皮内窥镜下腰椎间盘切除术(Percutaneous endoscopic lumbar discectomy,PELD)手术治疗的LDH患者,现通过前瞻性分组对比研究探讨体外冲击波局部取穴辅助治疗的临床价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:①患者确诊为LDH;②接受过3-6个月的保守治疗,但效果欠佳或症状加重;③具备PELD手术指征;④拟施行冲击波部位的皮肤无破损;⑤临床资料完整。排除标准:①合并腰椎滑脱、腰椎管狭窄或伴马尾神经损伤者;②既往有腰椎外伤或手术史者;③不符合PELD手术条件者;④不同意本研究治疗方案者。

按上述标准,纳入2016年3月-2018年3月收治的LDH患者75例,采用随机数字表法将其分为两组:联合组37例,均接受PELD手术联合体外冲击波局部取穴治疗;对照组38例,仅接受单纯的PELD手术治疗。所有患者均已签署知情同意书,本研究已获得我院医学伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

1.2.1 PELD手术

患者取俯卧位,腹部悬空。采用1%浓度利多卡因局部麻醉,在C型臂X线机引导下以18G穿刺针逐层穿刺至突出节段的下位椎体上关节突尖部后,对关节突关节再次局麻,继续穿刺直至进入目标靶点,侧位透视见针尖位于椎间隙椎体后缘,正位处于棘突连线处为宜。置入22G穿刺针并进行椎间盘内突出髓核的染色。染色成功后,置入导丝,拔出穿刺针,沿导丝的皮肤穿刺点作0.8 cm皮肤切口,并逐次置入扩张导管,进行椎间孔扩大成形,而后置入工作通道,连接孔镜系统。在孔镜直视下,将纤维环、神经根和突出的髓核组织辨认清晰,并摘除蓝染的髓核组织,对神经根入口至出口处进行松解,待神经根松解良好、硬膜囊恢复搏动后,减压操作结束。以射频电凝对出血点进行止血,并以射频清除残余的髓核组织、行纤维环皱缩成形,撤出内窥镜系统,缝合切口,术毕。

1.2.2 冲击波局部取穴治疗

联合组在PELD术后7 d时,患者取俯卧位,予以体外冲击波(Gymna Shock Master 500型冲击波治疗仪)治疗。①取穴:突出节段两侧的夹脊、大肠俞、关元俞、委中和阿是穴,以及沿胆经循行的阳陵泉等酸痛感较强的穴位。②参数设置:设置其压力为1.5 bar,频率为15 Hz,每个穴位均冲击500次左右。③操作方法:在拟冲击的穴位皮肤涂抹耦合剂后,选用20 mm直径的冲击波探头进行治疗,原则为自上而下、沿胆经施治,对酸痛感明显处可加大治疗强度。3 d施治一次,共施治3次,每次持续月15-30 min为宜。

1.3 观察指标

分别于术前、术后7 d、术后1个月、3个月、6个月和1年时,统计两组患者的以下指标:①疼痛,采用视觉模拟评分(visual analogue scale,VAS)进行评价。②腰椎功能障碍,采用Oswestry功能障碍指数(Oswestrydisabilityindex,ODI)评价。③疗效,采用改良MacNab标准,其中,优:症状完全消失,恢复原来的工作和生活;良:有稍微症状,活动轻度受限,对工作生活无影响;可:症状减轻,活动受限,影响正常工作和生活;差:治疗前后无差别,甚至加重。总优良率=(优+良)/总例数×100%。

1.4 统计学分析

2 结果

2.1 入组情况

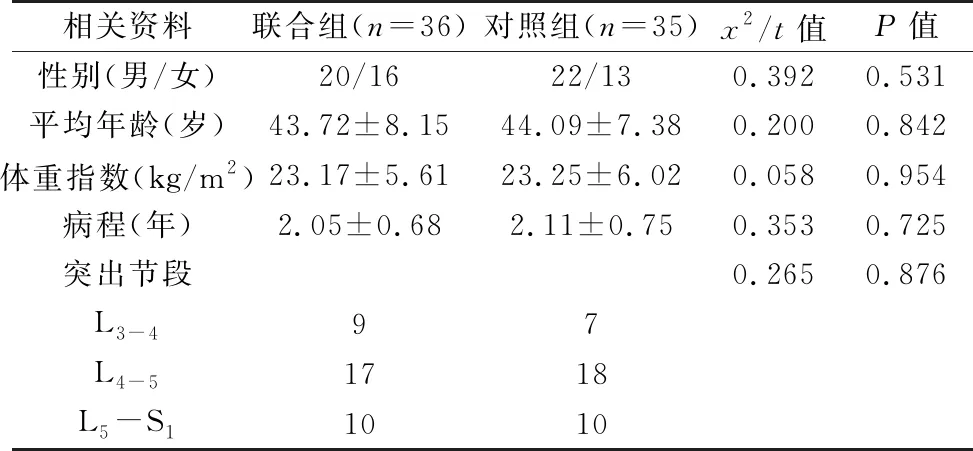

两组患者均顺利完成PELD手术,但术后对照组3例、联合组1例被剔除,剔除原因为2例失访,1例数据丢失,1例术后2个月时发生腰部摔跌伤。最终,联合组36例、对照组35例成功入组,并均获随访1年以上。统计两组患者的性别、年龄、体重指数、病程和突出节段等临床数据,组间差异均无统计学意义(P>0.05),见表1。

表1 两组LDH患者的临床资料比较

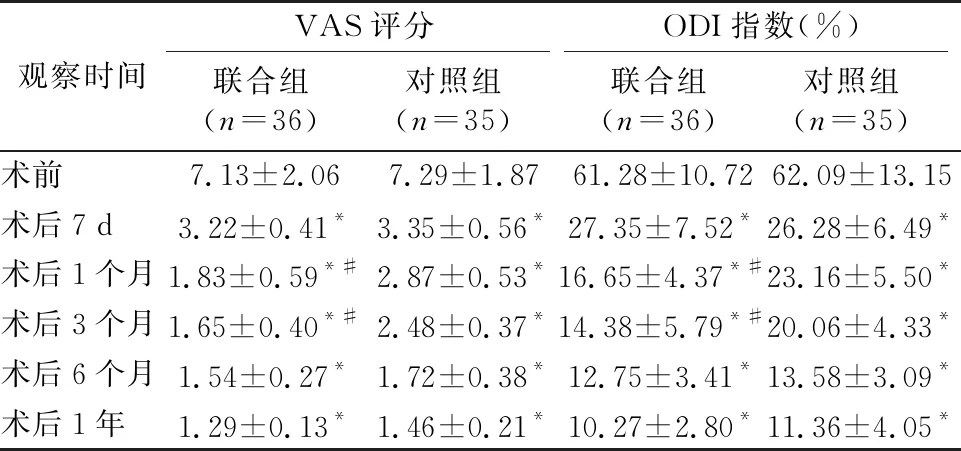

2.2 VAS评分、ODI指数比较

两组患者术后7 d~1年的VAS评分、ODI指数均显著低于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。但联合组术后1、3个月的VAS评分和ODI指数均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组LDH患者手术前后的VAS评分、ODI指数比较

注:与治疗前相比,*P<0.05;与对照组相比,#P<0.05

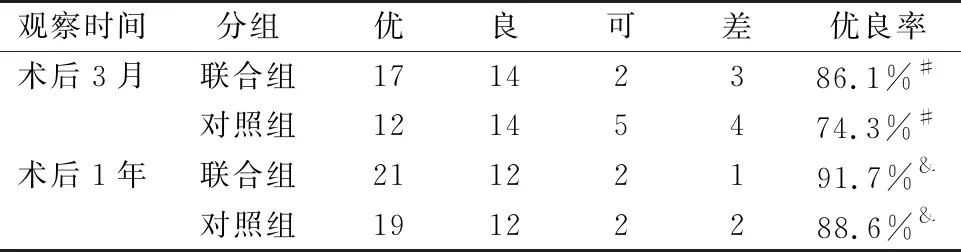

2.3 术后疗效比较

按照改良MacNab标准评定疗效,术后3个月时,联合组优良率为86.1%,显著高于对照组的74.3%,差异有统计学意义(P<0.05);术后1年时,联合组优良率为91.7%,高于对照组的88.6%,但差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表3 两组LDH患者术后疗效比较

注:术后3月,两组优良率比较,#P<0.05;术后1年,两组优良率比较,&P>0.05

3 讨论

PELD技术因创伤小、减压效果好、术后康复快等优势,已逐渐成为LDH的首选微创手术[3]。但多数患者在术后早期可遗留腰痛、下肢痛等症状,不利于尽早恢复生活和正常工作。目前,学术界对PELD术后的残留痛现象已颇为重视。本研究尝试将体外冲击波局部取穴治疗应用于此类人群中,患者术后1、3个月的VAS评分和ODI指数改善效果显著优于单纯行PELD手术者(P<0.05,表2),证实了冲击波循经取穴治疗在PELD术后早期的辅助治疗价值。

体外冲击波是临床常用的非侵入式保守疗法,通过皮肤进入体内后,可产生柔和的机械压力效应和空化效应,使痛点处的细胞发生弹性变,有利于缓解疼痛、解除组织粘连,同时可改善局部血运、有助于炎症因子的消除。目前,冲击波疗法已成熟运用于肌腱炎[4]、跟痛症[5]、关节炎[6]等疾病中,取得较好疗效。实际上,冲击波的上述空化效应和机械压力效应,可同样疏通穴区的微小血管和神经末梢、痛觉感受器,相应穴位可产生酸、胀、痛等感受并向局部辐射,从而起到类似针刺后的“得气感”,达到治疗目的。王磊等[7]尝试采用“针灸”方式行体外冲击波治疗颈腰腿疼痛,其疗效明显优于常规冲击波治疗。本研究选取夹脊穴、大肠俞、关元俞和委中、阳陵泉、阿是穴等穴位进行冲击波取穴治疗,观察组患者术后1、3个月的VAS评分和ODI指数均取得了进一步的改善效果;且观察组术后3个月的总优良率达到86.1%,亦显著高于对照组的74.3%(P<0.05),说明冲击波取穴治疗有助于进一步提升PELD术后的近期改善效果。其中,大肠俞属于膀胱经,《针灸大成》有云“此穴主脊强不得俯仰,腰痛”;关元俞亦属膀胱经,为阳气充盛的部位;委中为膀胱经合穴,可疏通经气,调整气血,通络止痛;夹脊穴为经外奇穴,临床多将此穴用于颈腰诸多疾病;阳陵泉为胆经合穴,亦为八会穴之筋会,是腰腿痛等痹症的常用穴。本文的联合组以冲击波刺激上述诸穴,共同起到了调理经气、行气活血的作用,从而缓解PELD术后的肌肉痉挛、减轻炎症反应,进一步提高早期疗效。但两组术后6个月和1年的VAS评分和ODI指数已相对接近,且总优良率亦无明显差异(P>0.05,表2-3),说明冲击波取穴治疗仅对PELD术后早期的残留痛有辅助改善效果,但对远期疗效并无显著影响。

需注意的是,冲击波治疗虽然其机械应力较柔和,仍应避免在术后急性期施治,以免对患者术后的软组织康复产生影响,或出现术区血肿等严重问题。因此,我们选择PELD术后7 d予以冲击波疗法,所有患者均未出现相关并发症。