电针中极和关元治疗脑卒中后急迫性尿失禁的效果

刘兰群,李惠兰,陈爽,徐基民

1.中国康复研究中心北京博爱医院,a.中医科;b.病案统计室,北京市 100068;2.首都医科大学康复医学院,北京市 100068

排尿障碍在脑卒中后发生率很高,脑卒中早期可达37%~79%[1]。脑卒中急性期常表现为尿潴留,恢复期和后遗症期则多为急迫性尿失禁(常伴有不同程度残余尿)、尿急、尿频等[2]。排尿障碍不仅严重阻碍患者的康复进程,影响患者的生活质量和心理健康,也给护理者带来沉重负担[3‐4]。脑卒中后排尿障碍临床常采用留置导尿或间歇导尿、膀胱训练、药物、电刺激、针灸等方法治疗,严重者需行膀胱造瘘等手术治疗。导尿增加泌尿道损伤和感染风险,膀胱训练可操作性差且效果不明显,西医治疗暂无特效药物,用药安全性差、副作用大,膀胱造瘘手术创伤大,影响患者身心健康,临床使用均受到限制[5‐8]。针刺对膀胱功能有双向调节作用[9‐11]。我们在临床中采用电针刺激中极和关元治疗脑卒中后排尿功能障碍,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

2015年5 月至2018年5 月,选择北京博爱医院住院治疗的脑卒中后排尿障碍患者40例,符合脑卒中诊断标准[12‐13]和急迫性尿失禁诊断标准[14‐15]。

纳入标准:①年龄25~75 岁,脑卒中病程4~24周;②发病前排尿正常,发病后出现排尿障碍,病情稳定后4~24 周仍存在尿失禁;或脑卒中前排尿正常,病情稳定后出现较前明显的尿急(患者一有尿意即迫不及待地需要排尿,难以控制)、尿频(全天排尿次数≥8次或夜尿≥3次)症状,严重影响生活质量;③意识清晰,语言和认知功能不影响一般交流;④患者或家属知情同意并签署知情同意书。

排除标准:①并发严重心、肝、肾等重要脏器功能不全;②发病前存在急、慢性泌尿系感染;③不能耐受电针治疗。

剔除标准:①入组后发现不符合纳入标准或符合排除标准;②纳入后使用其他尿失禁治疗方法,或中途更换治疗方案;③依从性不良;④出现不良反应(晕针、滞针、皮下大血肿、疼痛等)。

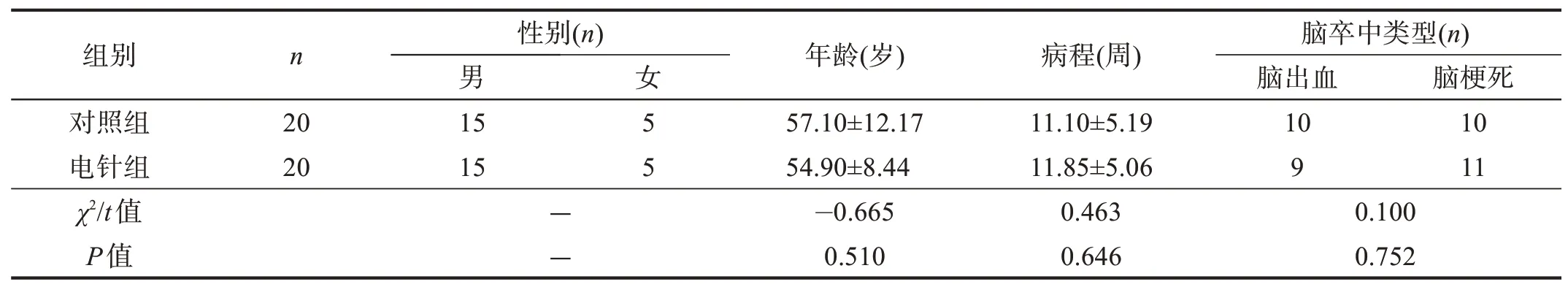

入组病例根据住院先后顺序采用计算机随机数字法分为对照组和电针组,每组20例。两组年龄、性别、病程、脑卒中类型方面无显著性差异(P>0.05)。见表1。

本研究经过北京博爱医院药物临床试验机构伦理委员会审核批准〔No.(2015)K(059)〕。

1.2 方法

两组均行脑卒中后常规药物治疗、改善尿失禁药物治疗(酒石酸托特罗定)、偏瘫常规针灸治疗和肢体运动功能训练。共4周。

电针组加电针中极和关元两穴。患者排尿后仰卧位,暴露腹部。穴位局部皮肤75%乙醇常规消毒。用直径0.30 mm、长40 mm一次性针灸针,与皮肤呈30°~45°向膀胱方向斜刺进针约30~40 mm,稍行捻转得气后,接LH202H 韩氏穴位神经刺激仪(北京华卫产业开发公司),连续波,频率15 Hz,强度以患者能够耐受为度,持续30 min。每天1 次,每周5 d,共4 周。治疗中如出现晕针、滞针、皮下大血肿、局部感染或剧烈疼痛等不良反应,及时终止治疗并观察随访。

表1 两组一般资料比较

治疗期间禁止服用其他影响排尿功能的药物,禁行膀胱功能训练。

1.3 观察指标

1.3.1 72小时排尿日志[16]

从7:00 开始记录,连续记录72 h。内容包括每次排尿发生时间、每次尿量、白天非尿失禁排尿次数、白天尿失禁次数、夜间因排尿护理者被叫起次数、夜间尿失禁次数。白天指7:00 至22:00,夜间指22:00 至次日7:00。对于发生的非尿失禁排尿,均先收集到接尿器测量尿量;对于每次尿失禁,采用尿垫、尿裤称重法估计尿量。平均尿量指72 h 内总尿量除以总排尿次数。

1.3.2 尿失禁程度量表评分[17]

包括尿失禁次数、大便失禁次数、尿急程度、排尿次数、夜尿次数。总分12分,得分越高,尿失禁程度越严重。

1.3.3 尿流动力学

检测最大膀胱测量容量(maximum cystometric bladder capacity,MCBC)、最大膀胱压力(maximum in‐travesical pressure,Pvesmax)、最大逼尿肌压力(maxi‐mum detrusor pressure,Pdetmax)、膀胱顺应性(bladder compliance,BC)和逼尿肌活动等。

所有观察指标分别于治疗前1 周内和完成治疗后1周内完成测评。

1.4 统计学分析

2 结果

共脱落5例,均因未完成尿流动力学检查。对照组17例、电针组18例完成试验。两组均未发生明显不良反应。

治疗后,两组总排尿次数、急迫性尿失禁次数、夜间因排尿护理者被叫起次数均显著减少,平均尿量显著增加(P<0.001);电针组各项指标均明显优于对照组(P<0.01)。见表2~表5。

治疗后,两组尿失禁程度量表评分均显著下降(P<0.001),电针组显著低于对照组(P<0.001)。见表6。

治疗后,两组MCBC 和BC 显著增加(P<0.001),Pvesmax 和Pdetmax 明显降低(P<0.01);电针组各项指标均优于对照组(P<0.05)。见表7~表10。

表2 两组治疗前后总排尿次数比较

表3 两组治疗前后急迫性尿失禁次数比较

表4 两组治疗前后夜间护理者被叫起次数比较

表5 两组治疗前后平均尿量比较(ml)

表6 两组治疗前后尿失禁程度量表评分比较

表7 两组治疗前后MCBC比较(ml)

表8 两组治疗前后BC比较(ml/cmH2O)

表9 两组治疗前后Pvesmax比较(cmH2O)

表10 两组治疗前后Pdetmax比较(cmH2O)

3 讨论

根据国际尿控协会的定义,当有强烈尿意时,尿液不随意志控制经尿道流出,称急迫性尿失禁[15]。排尿反射由位于额叶、旁中央小叶、脑干的高级中枢和位于骶髓的低级中枢控制,盆神经的副交感神经和阴部神经分别控制膀胱逼尿肌和尿道内外括约肌,相互协调,完成排尿[18‐19]。脑卒中后,桥脑以上中枢神经抑制作用被解除,出现逼尿肌过度活动和括约肌协同失调,临床表现为急迫性尿失禁。

急迫性尿失禁属中医“遗尿”“小便不禁”范畴,病位在膀胱,与肾虚、湿热等因素致膀胱气化功能失常有关,治疗当补肾益气、清热利湿、通利膀胱,恢复气化功能。

中极位于前正中线脐下四寸,属任脉,为膀胱募穴,是任脉与足三阴经之交会穴[20],可通利膀胱、补肾培元、清热利湿,是治疗排尿障碍最常用的穴位之一[21‐25]。中极与膀胱体表投射区接近,由T12~L1脊髓节段神经支配,与支配膀胱的盆神经、腹下神经和阴部神经部分重叠[19]。关元位于前正中线脐下三寸,属任脉,为小肠募穴,任脉与足三阴经之交会穴[20],为关藏人身元气之处,又为强壮养生之要穴,具有培肾固本、补气回阳、清热利湿的功效,临床上多用于治疗泌尿、生殖系统疾患[27‐29]。其位置亦与膀胱体表投射接近,支配神经也与支配膀胱神经部分重叠。电针刺激中极和关元,不仅可以激发经络之气,温肾助阳,清热祛湿,通利膀胱,增强膀胱气化功能,还能发挥穴位的近治作用,刺激膀胱和支配膀胱的部分神经,从而改善膀胱功能,改善排尿。

急迫性尿失禁临床治疗难度大,治疗费用较高。本研究显示,电针中极和关元可进一步减少患者总排尿次数、急迫性尿失禁次数和夜尿次数,减少护理者夜间因排尿被叫起次数,降低尿失禁程度评分,不仅改善排尿,提高患者生活质量,也减轻家属负担和护理人员工作,可对患者其他功能康复产生积极促进作用[30]。

尿流动力学检查可以客观了解逼尿肌和尿道外括约肌的功能状态,对尿失禁治疗效果进行量化评估。本研究显示,电针中极和关元可抑制膀胱兴奋性,松弛膀胱逼尿肌,减少逼尿肌压力,增大膀胱测压容量,增加膀胱顺应性和稳定性,从而改善急迫性尿失禁症状。

中极和关元是治疗排尿障碍最常用的穴位,电针治疗效果明确;本法取穴少,患者痛苦小,安全、简单,患者易于接受,值得临床推广。

由于脑卒中患者在排尿功能改善后,康复重点转移到肢体功能上来,对排尿功能未足够重视,给随访检查带来一定困难[31‐32]。如果能在治疗过程中增加检查频率和随访次数,可能会更好阐述针刺改善脑卒中后急迫性尿失禁的机理。