国内翻译副文本研究回顾(2008-2019): 问题与对策

刘虎

内容摘要:本文详细梳理了过去十几年国内翻译副文本研究的总体情况,厘清了存在的问题并尝试提出了应对策略。研究结果表明,国内翻译副文本研究可以分为如下几个类别:1) 翻译副文本理论的引介和述评;2) 翻译副文本性质、功能和特点的分析阐释;3) 翻译副文本之于译者行为的研究;4) 翻译副文本之于翻译思想的研究;5) 翻译副文本之于翻译史的研究;6) 翻译副文本之于译本接受和传播的研究。针对当前翻译副文本研究存在的“三强三弱”问题,提出了相应的对策,即“横向延拓,纵向加深”,期望对未来翻译副文本研究的发展有所启示。

关键词:翻译副文本;译者行为;翻译思想;翻译史;译本接受和传播;问题;对策

Abstract: This article reviews the general landscape of para-translation studies in China in the past few decades. It clarifies the existing problems and endeavors to provide corresponding solutions. Research findings show that para-translation studies in China fall into the following categories: 1) the introduction and review of para-translation theories; 2) the analysis of the nature, functionality and characteristic of para-translation; 3) the study of para-translation with reference to translators act; 4) the study of para-translation with reference to translation thoughts; 5) the study of para-translation with reference to translation history; 6) the study of para-translation with reference to the reception and dissemination of translated literature. The article summarizes the problem of current para-translation studies as “three strengths and three weaknesses” and offers corresponding solutions, namely, “horizontal extension and vertical deepening”. It is hoped that the article can shed some lights on future development of para-translation studies in China.

Key words: para-translation; translators act; translation thoughts; translation history; the reception and dissemination of translated literature; problems; solutions

一、引言

1979年,法國文学理论家Gérard Genette首次提出了副文本的概念,并将其用于论述跨文本间性(paratextuality)的问题; 1987年,Genette又在其法语专著Seuils中把副文本隐喻为存在于作者和读者之间的一道“门槛”, 并将其用于跨文本诗学研究。作者将副文本定义为一切围绕在文学作品周边,使读者能够更好地阅读、理解和接受作品的材料。这样,副文本理论的关注焦点就在于长久以来一直被忽视的文本外的辅助内容和信息。副文本理论为文学作品的研究提供了新视角、新方法。在翻译研究领域,副文本理论也受到了极大关注。一方面,随着翻译研究文化转向和描述性翻译研究的兴起,学界开始重视昔日被忽略的译本外部资料的研究;另一方面,由于文学和翻译之间天然的紧密联系,“主要用于文学研究的副文本完全可以名正言顺地成为翻译研究的有机组成部分”(郑玮 50)。于是,译本的伴生文本,如封面、前言、目录、注释、插图、致谢、后记,以及译本外的译评、书信、访谈等内容成为新的研究重点。实际上,副文本是翻译研究的重要领域,因为它是“将作者、译者、出版商和读者联系在一起的重要纽带” (Ko?ak 63),只有尽量多地了解译本的副文本信息才能窥见译作从生成到接受和传播的全过程。

迄今为止,翻译副文本研究已经取得了很大进展。在国外,将副文本运用于翻译研究的实例讨论了1890-1939年期间英美文学芬兰语译本副文本之于意识形态封闭作用的趋势 (Kovala 119-147),以及加勒比语文学作品的副文本之于文化翻译的关键作用 (Watts 29-45);同时,也调查了1962到2001年期间Simone de Beauvoir作品土耳其语译本中副文本的重要作用, 尤其是它在土耳其文化语境中表现出来的针对“女性问题”的意识形态立场 (Ko? 59-68)。此外,Bardají et. al的论文集Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation, 以及Batchelor的专著Translation and Paratexts都推动了翻译副文本研究的发展。近年来,国内学界对翻译副文本的研究也逐渐火热起来。笔者在中国知网(CNKI)上检索“翻译副文本”,“副文本翻译”,“副翻译”等关键词,共找到翻译副文本研究的相关论文152篇。其中发表时间最早可以追溯到2008年。从2008年到2014年的七年时间发表了30篇,而从2015年到2019年的五年时间里则猛增至122篇。可见, 2015年以后翻译副文本的研究受到了学界的空前重视,迅速蹿升为研究热点。那么,这些翻译副文本研究都涉及到了哪些方面?存在哪些问题?将来的发展方向是什么?有鉴于此,本文将对国内翻译副文本研究作出回顾性总结,理清其研究现状,找出其中的不足,并提出相应的对策,为将来的研究提供参考。

二、国内翻译副文本研究回顾

中国知网(CNKI)的检索结果显示,国内翻译副文本的研究成果主要涵盖以下六大板块:1) 西方翻译副文本理论的引介和述评;2) 翻译副文本性质、功能和特点的分析;3) 翻译副文本之于译者行为的研究;4) 翻译副文本之于翻译思想的研究;5) 翻译副文本之于翻译史的研究;6) 翻译副文本之于译本接受和传播的研究。这些研究成果种类丰富、涵盖面广,具有强大的影响力,很多都发表在了翻译或外语类核心期刊上,例如《中国翻译》《上海翻译》《外语与翻译》《中国外语》《外语研究》《解放军外语学院学报》《外语与外语教学》《广东外语外贸大学学报》《西安外国语大学学报》《天津外国语大学学报》《山东外语教学》等等。下文表一至表六分别列举了每个板块的代表性文章,借此说明这六大板块的功能和特点,从而对国内翻译副文本研究做出回顾性总结。

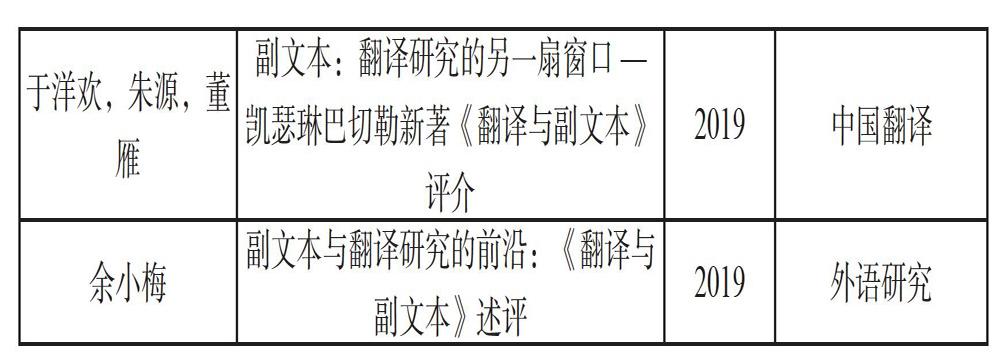

2.1 西方翻译副文本理论的引介和述评

西方翻译副文本理论的引介和述评报道了国外同行在这一领域的最新研究进展和动态,为国内提供了研究方法上的借鉴,起到了抛砖引玉的作用。自上世纪九十年代以来,国内译学界“开启了一场规模巨大、延续至今的西方译论引进运动,在短时间内帮助中国构建了具有现代意义的翻译学知识体系” (周忠良 89)。副文本理论也随着这场声势浩大的理论引进运动来到了中国,并开辟了翻译研究的新视角。因此,西方翻译副文本理论的引介和述评实际上成为国内研究的理论先导。

表一列出的论文中,论文集Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation的述评开创了将副文本理论引入翻译研究的先河(张玲 77-80),随后引发了这个领域的研究热潮。英国学者Valerie Pellatt论文集Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation的评析向中国学界展示了三大副文本翻译研究主题,即副文本背后的政治和意识形态操控、出版商对副文本的运用和诗歌翻译中的副文本(黄艳群 21-24)。这三大主题后来在国内学者的论文中都能找到原型。Kathryn Batchelor新著Translation and Paratexts的述评则指出作者“运用跨学科的方法,对副文本概念进行了语境化的处理,进而建构了一个具有开放性和包容性的副文本翻译理论” (余洋欢等 96)。文中提到的副文本研究范式,例如“以产品为导向的研究、以过程为导向的研究” (100),已经被国内学者所普遍接受并借鉴。

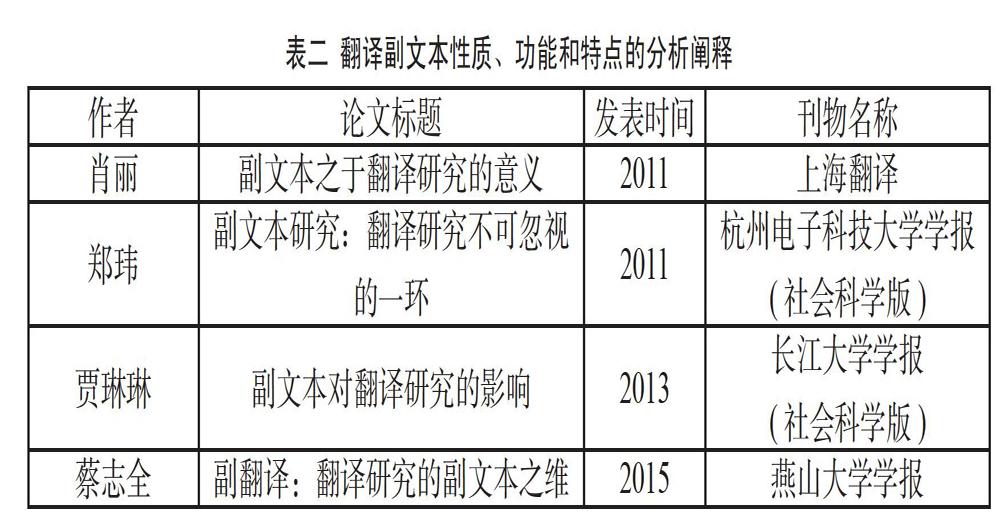

2.2 翻译副文本性质、功能和特点的分析

翻译副文本性质、功能和特点的分析实质上是针对西方翻译副文本理论的思考和延伸。在后者的基础上,前者进一步阐明了翻译副文本理论的适用范围、研究方法和意义,为各类具体研究指明了方向。

如表二所示,《副文本之于翻譯研究的意义》论述了副文本对于译者研究、译本的生产和接受机制研究以及伪翻译研究的重要意义和价值(肖丽 17-21), 为后续研究奠定了基础。《副文本对翻译研究的影响》则指出译作副文本对翻译思想和翻译观,以及对读者如何理解译作的重要意义(贾琳琳 89-90),为副文本翻译思想研究和译本接受研究作出了铺垫。《副翻译:翻译研究的副文本之维》介绍了副文本概念从提出到广泛应用于翻译研究的全过程,述评了“副翻译”的主要观点和研究现状(蔡志全 84-90)。这个研究实际上简述了副文本翻译研究的发展史,为后来的相关研究提供了可以引用的例证。

2.3 翻译副文本之于译者行为的研究

本文中译者行为指译者在翻译实践中从文本内到文本外的整个行动过程,包括译者在语言层面的翻译操作行为和超越语言本身的社会性交际行为,例如译者的翻译策略、方法、目的、动机,以及翻译心理、伦理和主体性的研究等等。译本研究只能直观看见译者的语言转换过程,但其背后的动因及社会文化制约因素则只能通过副文本分析才能搞清楚。因此,副文本是研究译者行为的绝佳材料。

如表三所示,《<论语>辜译本的副文本研究》考察了《论语》翻译副文本(倪蓓峰 69-72)。发现它能折射当时历史语境下译者的翻译规范、方法和心路历程,因此副文本的考察有助于得知译本生成的历史细节与译本接受的传播语境, 为深化译本、译者研究带来契机。《从副文本解读林太乙<镜花缘>英译本》从副文本角度解读林太乙《镜花缘》的英译本,揭示了译者的责任感和主体作用以及译本得以推介的原因,从而全面揭示英译本的价值(王琴玲、黄勤 81-85)。《副文本生存状态下的林语堂译论话语》借助副文本理论,辅以话语分析的方法,厘清了林语堂译本主副文本之间的互动关系,从而解释了译者在社会层面对译本的生成所起的作用(冯智强、庞秀成 96-108)。

2.4 翻译副文本之于翻译思想的研究

翻译思想指“对译事的某种原则主张或基本理念”(刘宓庆 2)。译者的原则主张或基本理念无法从译本当中得知,但却很可能从“研究译文以及相关信息的呈现,包括对译文本身和围绕译文的副文本的研究” (郜菊,、杨柳 72) 当中推知。所以,副文本是研究译者思想的第一手资料。

在表四中,《从付译副文本看傅雷的翻译观和读者观》通过对傅雷文学译本的献词、序言等副文本的归纳、整理,总结出了傅雷的翻译观和读者观(修文乔 66-69)。这一研究对于傅雷文学创作研究有一定意义,也从一个侧面反映出了译者创作年代的社会风貌。《从副文本到文本: 白睿文的翻译观与<活着>英译本解读》从小说《活着》的英译本副文本出发,解读了白睿文的翻译思想(李晗佶 63-69)。将其思想复归译本加以解读,证明它能帮助更好地理解译文。《从副文本解读戴乃迭的翻译观:以<沉重的翅膀>英译本为例》则从戴乃迭《沉重的翅膀》英译本的副文本出发,详细解读了戴乃迭在译本中所秉持的翻译观,为戴乃迭翻译思想的研究提供了有力支撑(辛红娟、唐宏敏 126-134)。

2.5 翻译副文本之于翻译史的研究

Bassnett & Lefevere 认为翻译不可能在真空中进行,也不可能在真空中被接受。翻译的产生与接受都是在一定历史语境下进行的。一切翻译活动都要受到条件、法则、规范和权力等因素的制约,这些因素归根结底就是“文化”。因此,翻译研究实际上就是翻译史研究和文化研究。在翻译研究中,单从译本分析入手是无法了解译本产生背后的社会文化或政治因素,也就无法了解译本产生的完整历史。而译本的副文本,例如译者的日记、访谈、书信以及译本的前言或后记却很可能会折射出译本产生那个年代的社会规范、意识形态和诗学特征等一系列历史语境因素。所以副文本與翻译史研究息息相关,翻译副文本本身就蕴含着丰富的翻译历史。

表五列出了将副文本用于翻译史研究的代表性论文。其中,《意识形态与鲁迅翻译副文本的变迁:杨译鲁迅小说副文本研究》剖析了《鲁迅小说选》1954, 1960和1972年版杨宪益译本的副文本功能,发现译本副文本除了具有解释和介绍功能之外,还鲜明地体现出意识形态服务的目的(陈向红 90-93)。这个研究诠释了意识形态与文学翻译的互动关系,为挖掘建国后文学外译活动的深层动因提供了一个全新视角。《副文本视角下20世纪中国翻译话语史的重写》研究了整个20世纪中国翻译话语史,认为存在一个由无数翻译话语组成的小历史。应该从正本文、副文本和外文本三个方面整合中国翻译话语史,从而建构一个多元、复杂而生动的翻译话语史(耿强 64-67)。该研究使人们认识到了翻译史多样性存在的状态。《十七年时期英国文学翻译副文本特征与功能》考察了从建国到文革爆发的十七年间英国文学作品汉译本的副文本,发现它们具有意识形态教化和训导、助推翻译批评和译介学研究等功能(余小梅,《十七年时期》 88-94)。这个研究揭示了一定历史时期的诗学观、翻译观和读者观,对翻译史书写有一定意义。

2.6 翻译副文本之于译本接受和传播的研究

“副文本是为正文本有意设计的一道门槛,这道门槛能潜移默化地影响正文本的接受方式” (Batchelor 142)。“副文本能够改变作品对读者的影响,同时对作品的命运施加强大影响” (Pellatt, Translation of Chinese Paratext 167)。不言而喻,副文本对译本的接受和传播意义重大。副文本是研究译本接受和传播的重要材料。

在表六中,《<红楼梦>英译本研究的副文本视野—以霍译本为例》以《红楼梦》霍译本为例,对译本的副文本进行了全面的历时考察,客观地认识到了译本的产生和创作(李菁、王烟朦 50-55)。这个研究从内副文本和外副文本两个方面揭示了霍译本得以成功译介和传播的原因。《副文本与翻译文化建构:以艾尔萨威斯<黄帝内经>英译为例》对《黄帝内经·素问》的英译本副文本进行了全面考察,发现副文本在跨文化阐释、补偿和变通上起到了桥梁作用,与文本一道构建了海外中医文化(黄培希 73-79)。这个研究说明,译本副文本在传递独特的中医文化和中国传统哲学理念方面具有不可替代的作用。《<茶经>首部英译本的副文本解读》对《茶经》首部英译本副文本的科学、史学价值进行了历史语境解读,评估了《茶经》的学术价值和社会作用(刘晓萍 117-122)。这个研究有利于加强国际上对中国茶文化的认知,促进中国茶文化的海外传播。

三、问题与对策

3.1 问题

从上节翻译副文本研究的历史回顾中可以看出,这项研究虽然取得了巨大的成绩,但仍然存在诸多不足之处。其中存在的问题可以概括为“三强三弱”,1) 译者操控型副文本研究强,非译者操控型副文本研究弱;2) 翻译主体研究强,客体研究弱;3) 事实性归纳总结强,理论性阐释弱。

首先,现有的研究几乎全部针对译者操控型副文本,非译者操控型副文本的研究则是一片空白。本文提到的翻译副文本研究几乎都是译者为了译本的顺利理解、接受和传播而进行的主动干预行为,译者操控的痕迹十分明显。然而,非译者操控的副文本研究却十分罕见,例如译本的封面设计、排版、字体、字型和字号,甚至是色彩的搭配等等。Frías认为印刷排版是译文副文本的一个主要因素;Powers指出字型可以传递出作品文化环境的细微信息;Pellatt确信字体的使用不是随意的,往往受其影响读者阅读的已知效果的控制;Garfield则证明了字型对读者的阅读情绪和审美造成的影响。所有这些非译者操控的副文本都会潜移默化地影响着读者对作品的接受,但却研究不足。另外,口译场合的各种非译者操控的副文本研究也是如此,例如口译员的语音、语调、停顿、间隔,甚至是面部表情、神态、姿势,都可能影响听众对口译效果的评价。以上所有非译者操控的副文本因素对译本的接受效果 (或对听众理解施加的影响) 都值得深入研究,大有潜力可挖。

其次,翻译主体研究强,客体研究弱。目前的翻译副文本研究要么针对译者,要么针对读者。前者是译本生成的主体,后者是译本接受的主体。但却很少见到针对重要客体因素,例如原作者、翻译合作者、出版社或编辑的研究。而这些客体因素与主体因素实际上是一个密不可分的整体,决然不能分开研究。Genette指出副文本在文本、作者、出版商和读者之间起到了复杂的斡旋(mediation)作用,副文本的语用地位需要与语言外的一切表现因素联系起来。换言之,一切围绕在文本周围的边缘领域包含的文学现象和相关机构的运作都需要调查清楚,才能完整揭示翻译过程的全貌。根据Bassnett的观点,一部译作是原作者、译者、出版商和编辑等磋商妥协的结果。这些赞助人因素的“共谋”(collusion)才最终使得译作问世。可见,翻译副文本研究理应全方位地调查清楚原作者、译者、出版社、编辑、读者等一系列翻译过程参与者之间的互动关系,才能客观揭示翻译全过程的动态情况。目前,这一类研究十分薄弱,亟待加强。

最后,事实性归纳总结强,理论性阐释弱。已有的翻译副文本研究都是对译本的外围材料进行归纳和总结,或印证译者行为,或总结翻译思想,或提炼翻译历史,或影射译本的接受和传播。但是,这些事实性归纳总结往往过于表面化和简单化,缺乏相关理论支撑,因而常常显得泛泛而谈,没有什么说服力。更有甚者,几乎没有哪项研究能够进行抽象化和系统化的理论思考,导致论述的深度远远不够。长此下去,翻译副文本理论就会逐渐丧失活力,其发展也会难以为继。

3.2 对策

针对存在的问题,本节提出了“横向拓展,纵向加深”的应对策略。

“横向拓展”,就是积极开展跨学科的翻译副文本理论研究,尽可能多地借用相关学科的理论知识来延拓翻译副文本的研究范围。例如,针对上文中提到的非译者操控型副文本研究弱的问题,就应该借助视觉、听觉、心理认知等学科的知识来分析非译者操控的副文本因素对受众造成的影响,从而全面揭示译本的接受和传播机制。可喜的是,在这方面已经有学者进行了尝试。例如,王俊超、梁昊文运用视觉语法理论结合功能目的论对英文商务广告进行了多模态的汉译研究,将广告中的形符设计、时空元素设计、图文互参和隐喻张力等系列开放性特征与译文的创造性再现结合在了一起。这个研究实质上就是将广告中的图像、文字、色彩、字体排版等非译者操控副文本因素与广告的创意性翻译研究结合了起来,使人感到耳目一新。又如,针对副文本研究理论性阐释弱的缺点,应该在论述中融合其他相关学科知识,以增加论述的深度。在这个方面,尚延延从韩礼德的功能语法视角阐释了副文本的三大类型和对应的功能;刘翔、朱源从民俗叙事建构视角出发,考察了伊维德说唱文学英译副文本中体现出来的翻译觀,揭示了通过副文本建构民俗叙事的价值。这些研究具有较强的可信度和说服力,一定程度上延伸了副文本理论的发展空间。不过,仍然还有很多其他理论视角等待进一步挖掘。例如,在讨论副文本对译本的接受和传播时,可以运用读者反应理论来论述副文本如何满足读者的阅读期待,实现与读者的视野融合,从而使传播效果最大化。在讨论译者行为时,可以运用翻译社会学理论,即译者的惯习或资本,来论述副文本中译者翻译选材、策略和方法背后的动因,等等。

“纵向加深”就是尽量收集第一手副文本材料,得到最有价值的研究线索。不少情况下研究难以进行是由于译本的副文本材料十分有限、难以入手或者根本无法得到。这时就要千方百计地广泛开展实地调研、译者访谈等活动, 或与相关人员建立良好关系争取获得有价值材料。例如,上文提到的针对翻译赞助人如出版社、编辑、合作者的研究不足的问题,就只能通过亲自访问译本出版社,了解出版社的出版规程,采访译本编辑等手段获得第一手研究资料。另外,设计调查问卷,获取译本读者的阅读感受也是珍贵的副文本材料,可以最直观地了解译本的接受和传播情况。实际上,上文提到的口译副文本研究空白的问题很大程度上也是副文本材料难以收集提取造成的。口译员的音调、停顿、表情、神态、姿势等非译者操控的副文本信息都发生在交际过程的瞬间,很难捕捉到,甚至很难识别,更不用说提取分类然后用于研究了。这时就只能根据录音或录像反复研判,整理归类,再用于研究。

四、结论

本文回溯了国内翻译副文本研究的发展历程,厘清了其现状,并针对存在的问题提出了相应的对策,希望对翻译副文本未来的发展有所启示。翻译副文本研究必须在理论架构、研究深度和广度、研究方法等层面有所创新,大力推进跨学科的交叉和融合,才能保持理论活力和吸引力,为翻译研究不断创造新的发展空间。

引用文献【Works Cited】

Bardají, Anna Gil. Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation. Berlin: Peter Lang, 2012.

Bassnett, Susan. “When is a Translation not a Translation?” Constructing Cultures: Essays on Literary Translation. Clevedon: Cromwell Press, 1998. 25-40.

Batchelor, Kathryn. Translation and Paratexts. London: Routledge, 2018.

蔡志全:副翻译:翻译研究的副文本之维。《燕山大学学报(哲学社会科学版)》4(2015): 84-90。

[Cai, Zhiquan. “Paratranslation: A Paratextual Approach to Translation Study.” Journal of Yanshan University (Social Science Edition) 4 (2015): 84-90.]

陈向红:意识形态与鲁迅翻译副文本的变迁:杨译鲁迅小说副文本研究。《江汉论坛》 6(2017): 90-93。

[Chen, Xianghong. “Ideology and Transition: A Study of Paratextuality in the Translation of Lu Xuns Novels.” Jiang Han Forum 6 (2017): 90-93.]

冯智强、庞秀成:副文本生存状态下的林语堂译论话语。《天津外国语大学学报》3(2019): 96-108。

[Feng, Zhiqiang and Pang Xiucheng. “Lin Yutangs Translation Discourse in Paratextual Analysis.” Journal of Tianjin International Studies University 3 (2019): 96-108.]

Frías, José Yuste. “Paratextual Elements in Translation: Paratranslating Titles in Childrens Literature.” Translation Peripheries. Paratextual Elements in Translation. New York, Oxford, Wien: Peter Lang, 2012. 117-134.

郜菊、杨柳:比勒尔翻译思想研究:以《山海经》英译为例。《外语教学理论与实践》3(2016): 155。

[Gao, Ju and Yang Liu. “On Birrells Thinking for Translation: with the English Rendition of The Classic of Mountains and Seas as a Case Study.” Foreign Language Learning Theory and Practice 3 (2016): 155.]

Garfield, Simon. Just My Type: A Book about Fonts. London: Profile Books, 2011.

Genette, Gérard. The Architext: An Introduction. California: University of California Press, 1979.

---. Paratexts: Thresholds of Interpretation. Cambridge: Cambridge UP, 1997.

耿强:副文本视角下20世纪中国翻译话语史的重写。《当代外语研究》1(2018): 64-67。

[Geng, Qiang. “Rewriting 20th Century Chinese Discourse on Translation from Paratextual Perspectives.” Contemporary Foreign Language Studies 1 (2018): 64-67.]

黄培希:副文本与翻译文化建构:以艾尔萨威斯《黄帝内经》英译为例。《上海翻译》 3(2018): 73-79。

[Huang, Peixi. “Paratexts and Cultural Construction in Translation—A Case Study of English Translation of Huangdi Neijing Suwen by Ilza Veith.” Shanghai Translators Journal 3 (2018): 73-79.]

黄艳群:翻译副文本研究的新进展:《翻译中的文本、外文本、元文本和副文本》评析。《外语艺术教育研究》2(2015):21-24。

[Huang, Yanqun. “A Review of Text, Extratext, Metatext, and Paratext in Translation.” Educational Research on Foreign Languages and Arts 2 (2015): 21-24.]

贾琳琳:副文本对翻译研究的影响。《长江大学学报(社会科学版)》6(2013): 89-90。

[Jia, Linlin. “The Influence of Paratext on Translation Studies.” Journal of Yangtze University 6 (2013): 89-90.]

Ko?ak, M?ge. “Problematising Translated Popular Texts on Womens Sexuality: A New Perspective on the Modernization Project in Turkey from 1931 to 1959” (Ph. D. Dissertation). Istanbul: Bo?azi?i University Institute of Social Sciences, 2007.

Ko?, Ay?enaz. “Analysis of the Paratexts of Simone de Beauvoirs Works in Turkish.” Translation Research Projects 1 (2007): 59-68.

Kovala, Urpo. “Translations, Paratextual Mediation, and Ideological Closure.” Target. International Journal of Translation Studies 1 (1996): 119-147.

李晗佶:从副文本到文本:白睿文的翻译观与《活着》英译本解读。《广东外语外贸大学学报》1(2017): 63-69。

[Li, Hanji. “From Paratext to Text: A Case Study of Michael Berrys Translation View and To Live.” Journal of Guangdong University of Foreign Studies 1 (2017): 63-69.]

李菁, 王煙朦:《红楼梦》英译本研究的副文本视野——以霍译本为例。《东方翻译》4(2015): 50-55。

[Li, Jing and Wang Yanmeng. “On David Hawkes Translation of Hong Lou Meng—A Paratextual Perspective.” East Journal of Translation 4 (2015): 50-55.]

刘宓庆:《中西翻译思想比较研究》。北京: 中国对外翻译出版公司, 2012。

[Liu, Miqing. A Comparative Study of Translation Thoughts between China and the West. Beijing: China Translation & Publishing Corporation, 2012.]

刘翔、朱源:伊维德说唱文学英译副文本的民俗叙事建构。《外语与外语教学》6(2019): 99-108。

[Liu, Xiang and Zhu Yuan. “The Paratextual Framing of Folk Narrative in Wilt Idemas English Translation of Chinese Prosimetric and Verse Narrative.” Foreign Languages and Their Teaching 6 (2019): 99-108.]

刘晓萍:《茶经》首部英译本的副文本解读。《海南师范大学学报(社会科学版)》4(2019): 117-122。

[Liu, Xiaoping. “The Paratext of the First English Version of The Classic of Tea Interpreted.” Journal of Hainan Normal University (Social Sciences) 4 (2019): 117-122.]

刘叙一、庄驰原:《现代》杂志翻译活动副文本研究。《上海翻译》3(2019): 49-54。

[Liu, Xuyi and Zhuang Chiyuan. “The Study of Translational Activities on Modern Magazine: A Paratextual Approach.” Shanghai Translators Journal 3 (2019): 49-54.]

刘亚燕:副文本在翻译中的多维建构与时空解读。《广东外语外贸大学学报》4(2018): 29-34。

[Liu, Yayan. “A Multidimensional Study on Paratexts in Translation.” Journal of Guangdong University of Foreign Studies 4 (2018): 29-34.]

倪蓓峰:《论语》辜译本的副文本研究。《北京化工大学学报(哲学社会科学版)》4(2012): 69-72。

[Ni, Beifeng. “On Translation Paratext in Kuhungmings The Discourse and Sayings of Confucius (The Analects).” Journal of Beijing University of Chemistry (Social Sciences Edition) 4 (2012): 69-72.]

Pellatt, Valerie. Text, Extratext, Metatext and Paratext in Translation. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2014.

---. “Translation of Chinese Paratext and Paratext of Chinese Translation.” The Routledge Handbook of Chinese Translation. Eds. Shei Chris and Gao Zhaoming. London: Routledge. 2017.

Powers, Alan. Font Cover: Great Book Jackets and Cover Design. London: Mitchell Beazley, 2001.

尚延延:《论语》马士曼英译本中副文本与正文本的意义关系探索。《中国海洋大学学报(社会科学版)》6(2016): 102-108。

[Shang, Yanyan. “The Meaning Relations between Paratext and Text in Marshmans The Works of Confucius.” Journal of Ocean University of China (Social Sciences Edition) 6 (2016): 102-108.]

覃军:正文以外的声音:论《弟子规》英译本副文本的翻译策略。《解放军外语学院学报》3(2019): 120-126。

[Tan, Jun. “Voice beyond the Text: Paratextual Translation Strategies of Di Zi Gui.” Journal of PLA University of Foreign Studies 3 (2019): 120-126.]

王俊超、梁昊文:論创意广告之创造性翻译。《东方翻译》2(2018): 11-18。

[Wang, Junchao and Liang Haowen. “On Creative Translation of Creative Advertisements.” East Journal of Translation 2 (2018): 11-18.]

王琴玲、黄勤:从副文本解读林太乙《镜花缘》英译本。《中国翻译》2(2015): 81-85。

[Wang, Qinling and Huang Qin. “Decoding English Translation of Story of Mirror Flower: A Paratextual Perspective.” China Translators Journal 2 (2015): 81-85.]

Watts, R. “Translating Culture: Reading the Paratexts to Aimé Césaires Cahier dun Retour au Pays Natal.” TTR 2 (2000): 29-45.

肖丽:副文本之于翻译研究的意义。《上海翻译》4(2011): 17-21。

[Xiao, Li. “The Significance of Paratexts to Translation Studies.” Shanghai Translators Journal 4 (2011): 17-21.]

辛红娟、唐宏敏:从副文本解读戴乃迭的翻译观:以《沉重的翅膀》英译本为例。《外国语言与文化》2(2019): 126-134。

[Xin, Hongjuan and Tang Hongmin. “An Interpretation of Gladys Yangs Views on Translation from the Perspective of Paratext: A Case Study of the English Translation of Leaden Wings.” Foreign Languages and Cultures 2 (2019): 126-134.]

修文乔:从付译副文本看傅雷的翻译观和读者观。《广东外语外贸大学学报》6(2008): 66-69。

[Xiu, Wenqiao. “A Study on Fu Leis Translation Ideas and His Attitude toward Readers Based on Paratexts.” Journal of Guangdong University of Foreign Studies 6 (2008): 66-69.]

余小梅:副文本与翻译研究的前沿:《翻译与副文本》述评。《外语研究》3(2019): 109-111。

[Yu, Xiaomei. “Frontiers in Paratext and Translation Studies: A Review of Translation and Paratexts.” Foreign Language Research 3 (2019): 109-111.]

——:十七年时期英国文学翻译副文本特征与功能。《浙江外国语学院学报》2(2019): 88-94。

[---. “Analysis of the Paratexts within the British Literary Works Translated into Chinese (1949-1966): Features and Functions.” Journal of Zhejiang International Studies University 2 (2019): 88-94.]

于洋歡、朱源、董雁:副文本: 翻译研究的另一扇窗口——凯瑟琳巴切勒新著《翻译与副文本》评介。《中国翻译》6(2019): 96-102。

[Yu, Yanghuan, Zhu Yuan and Dong Yan. “A New Perspective of Translation Studies: Review on Kathryn Batchelors Translation and Paratexts.” China Translators Journal 6 (2019): 96-102.]

张玲:Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation 述评。《上海翻译》 2(2013): 77-80。

[Zhang, Ling. “A Review of Translation Peripheries: Paratextual Elements in Translation.” Shanghai Translators Journal 2 (2013): 77-80.]

郑玮:副文本研究: 翻译研究不可忽视的一环。《杭州电子科技大学学报(社会科学版)》 2(2011): 50-53。

[Zheng, Wei. “Study of Paratexts: Essential Part to Translation Studies.” Journal of Hangzhou Dianzi University (Social Sciences Edition) 2 (2011): 50-53.]

周忠良:对“中西译学话语失衡”的反思。《外文研究》3(2016): 89-93。

[Zhou, Zhongliang. “Reflection on Sino-West Disequilibrium in Translation Discourse.” Foreign Studies 3 (2016): 89-93.]

责任编辑:胡德香