不同位置与朝向的鱼道进口水流特性研究

石迅雷

(三峡大学 水利与环境学院,湖北 宜昌 443002)

1 概 述

鱼道进口是否易被鱼类发现和利于鱼类集结,是鱼道设计成败的关键因素之一[1]。而鱼道进口的位置与朝向决定鱼道进口附近水流的特性,影响着整个鱼道工程的过鱼效果[2]。为此,国内外的学者针对鱼道进口的不同布置形式进行了大量的室内试验研究及数值模拟计算。如谢春航等提出鱼道进口布置于集诱鱼通道时的集诱鱼水流具有更适宜鱼类洄游的水力学特性,能更有效地吸引并引导鱼类洄游上溯,找到鱼道进口[3]。黎贤访等基于RNGk-ε紊流模型对进鱼口型式进行了数值仿真和对比分析,提出进鱼口轴线与河岸成30°夹角并采用3支渠道辐射状分散布置型式,可产生较优的水流条件,适宜供多种鱼类上溯[4]。Abad等利用Flow-3D流体力学计算软件,对加拿大北支河鱼道进口布置方式和孔口式鱼道的水力学特性进行研究,认为该布置方式在不同上游流量时,下游水流条件均满足鱼道运行需求[5]。但在国内已建成的鱼道工程中,鱼道进口该以何种方式布置却没有统一的认识。鱼道进口的不同朝向、不同布置方式如何影响进口附近的水流特性?在鱼道设计的过程中,鱼道进口以怎样的开口朝向及布置方式更有利于鱼类完成上溯?这仍然是国内外学者们最为关心的问题之一,也值得我们进一步探究。

本文结合国内外已建成鱼道的工程经验及相关学者的研究成果,通过改变鱼道进口与电站尾水闸门的距离、鱼道进口开口朝向与河道主流的角度,提出3种鱼道进口的布置方式,采用Flow-3D计算流体软件,对这3种鱼道进口布置形式的水流特性进行数值模拟,并通过模型试验验证模拟结果的合理性。对比分析不同鱼道进口布置方式下鱼道进口附近水流的流速、紊动能,提出更适合鱼类上溯的鱼道进口布置位置以及开口朝向。

2 鱼道进口数学模型

2.1 鱼道进口布置型式

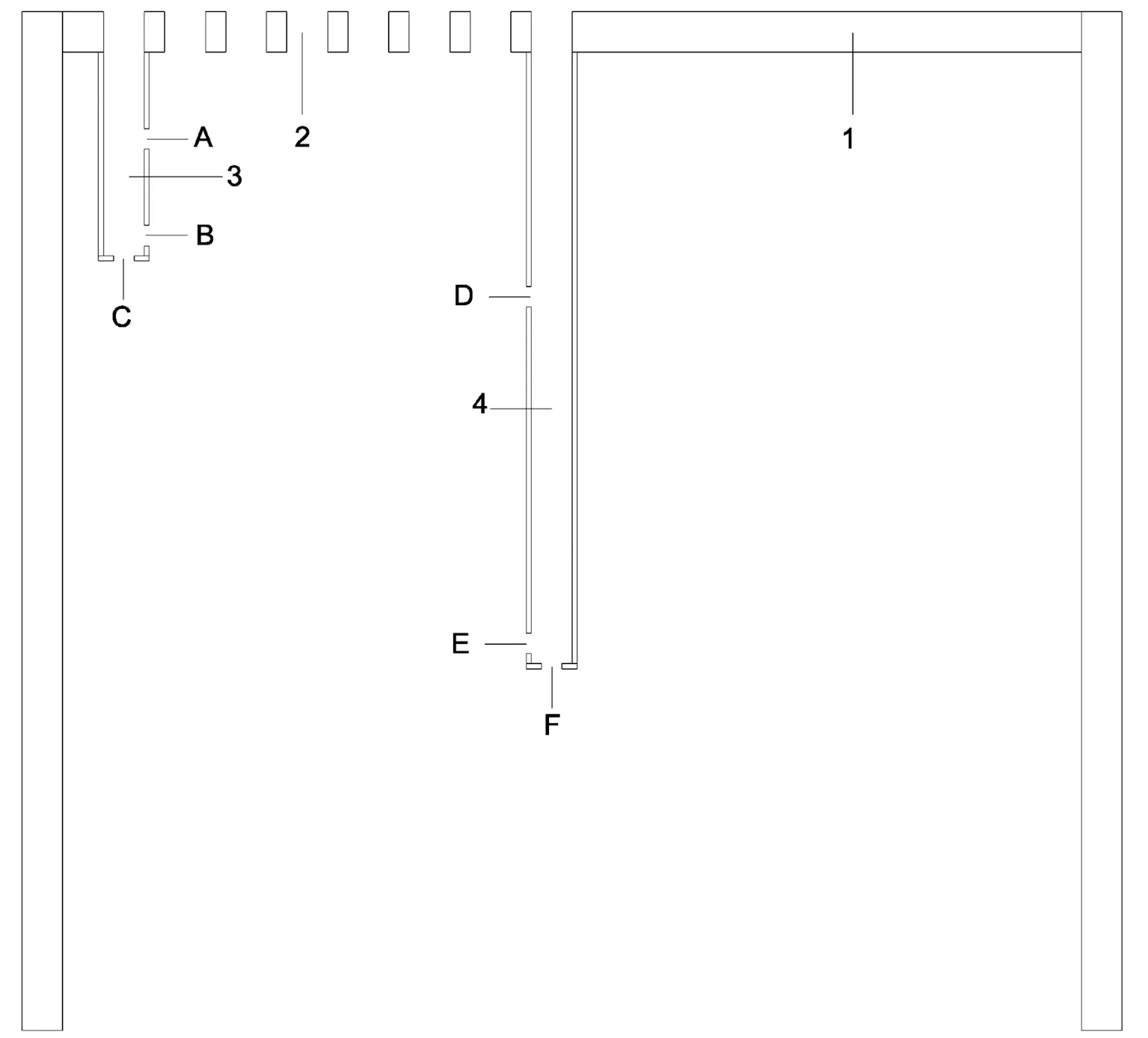

图1所示水工模型由位于岸边的鱼道一、位于河道中间的鱼道二、上游的发电机组及溢洪道组成。

注:1.溢洪道; 2.发电机组; 3.鱼道一; 4.鱼道二; A,B,C,D,E,F为鱼道进口图1 水工模型布置图Fig.1 Hydraulic model layout

鱼道一的长度设置为2 m,鱼道二的长度设置为6 m。其中,鱼道进口A位于鱼道一的中间,鱼道进口B、C位于鱼道一的末端,鱼道进口D位于鱼道二的中间,鱼道进口E、F位于鱼道二的末端;鱼道进口A、B、D、E开口朝向与河道主流方向垂直,鱼道进口C、F开口朝向与河道主流方向平行。发电机组尾水闸门宽度设置为0.4 m,调节鱼道进口阀门,使其宽度为0.2 m。为了控制计算规模,同时又能保证模拟的区域包括受鱼道进口水流显著影响的河道区域,本次模拟的区域范围为10 m×10 m(长×宽)。在模拟过程中,为了研究水电站发电工作时的下泄流量对鱼道附近水流诱鱼效果的影响,溢洪道设计为不泄水状态,河道流量来源于水电站机组全部开启时的下泄流量。根据研究要求及内容,选取3种具有代表性的鱼道进口布置型式,见表1。其中,工况一开启与电站距离较近、开口朝向与河道主流垂直的鱼道进口A,D;工况二开启与电站距离较远、开口朝向与河道主流垂直的鱼道进口B,E;工况三开启与电站距离较远、开口朝向与河道主流平行的鱼道进口C,F。

表1 鱼道进口布置方式工况表Tab.1 Workflow table of fishway entrance layout

2.2 湍流模型与控制方程

本文采用流体计算软件Flow-3D进行数值模拟计算,控制方程为连续性方程和动量方程,紊流数值计算模型采用标准的k-ε紊流模型,利用VOF方法追踪流体自由表面运动,分析鱼道进口附近区域的流速、紊动能等水力要素。

2.3 边界条件以及网格划分

经边界进入模型区域的水流分别为电站尾水闸门的下泄水流和鱼道的下泄水流,进口边界采用速度进口,以分布于长江中下游流域的马口鱼为实验对象,为了让马口鱼感应水流并完成上溯,本次模拟中电站尾水闸门的下泄水流和鱼道的下泄水流均设置为V=0.25 m/s,出口边界设置为压力出口,边壁和底板设置墙体均不可过流,水气交界面的边界条件设定为压力边界条件,压强为标准大气压1.01×105Pa,初始水深均为0.2 m。

计算网格采用Flow-3D生成的六面体结构化网格,鱼道进口1 m范围内进行网格加密,网格总数约为1 071 260。最小网格单元体积约为3.2×10-7m3,初始时间步长本文取为0.01,最小时间步长为1×10-8。

2.4 模型验证

为了验证本文数值模拟的准确性,本文对工况三的鱼道进口布置形式进行了物理模型试验,根据上述方法建立的数学模型,选取距离电站尾水闸门1 m处两鱼道之间的断面模拟流速值和实验实测值进行对比分析。测量之前关闭所有鱼道进口,测量平面与底面平行,两鱼道之间的水域每隔0.3 m布置一个测点。由图2可知,两者水流流速大小相对误差范围为2%~9%,误差值在允许的范围之内,因此数值模拟计算结果具有合理性。

图2 数值模拟与模型试验断面流速大小对比Fig.2 Comparison of flow velocity between numerical simulation and model test section

3 鱼道进口模型数值模拟结果及分析

3.1 流速场

鱼道进口在河道流场下所形成的流速场是决定水流特性的主要因素,是鱼类能否顺利找到鱼道进口的重要影响因素,图3给出了3种工况所形成的流速场。

图3 流速分布图Fig.3 Flow velocity distribution

由图3可知,在由电站发电产生的尾水作为河道运行的背景流量下,3种鱼道进口布置方式在鱼道进口竖缝处产生的流速大小基本保持一致,为0.5 m/s左右。工况一中,两个鱼道进口A,D的水流以射流的形式在进口处与电站尾水90°交汇,使原本流速衰减的电站尾水在鱼道进口下游处形成流速为0.2~0.5 m/s的流速场,并延伸至河道下游,此为马口鱼偏好的吸引流速,流速场的横向宽度为1.2~2.0 m,由于岸边边壁及鱼道二边壁的作用,使得鱼道进口A,D射流而出的水流与岸边之间形成了流速为0~0.1 m/s的低流速区;工况二与工况一类似,原本流速衰减的电站尾水在鱼道进口下游处形成流速为0.2~0.5 m/s的流速场,流速场的横向宽度为1.5~2.4 m,由于岸边边壁的作用,鱼道进口B射流而出的水流与岸边形成了流速为0~0.1 m/s的低流速区;工况三中,由于鱼道进口C,F产生的水流与电站尾水在各进口下游1m范围内接近于0°汇合,水流扩散并不明显,流速衰减较为缓慢,高流速区域处于鱼道进口C,F下游处,高流速区域横向宽度较窄,宽度范围为0.2~0.4 m,河道中存在着大片面积的较低流速区域。

对比工况一、工况二,改变鱼道进口与电站尾水闸门的距离影响着河道形成的马口鱼偏好流速区域的范围,相比于工况一,距离电站尾水闸门较远的鱼道进口布置方式能够形成范围更大的诱鱼水流,更有利于马口鱼完成上溯。

对比工况二、工况三,两种鱼道进口的布置方式其进口竖缝处均能达到0.5 m/s的最大流速,但与河道垂直的鱼道进口布置方式能够产生大范围的马口鱼流速偏好区域,更易于鱼类识别,从而更加顺利地找到鱼道进口。

3.2 紊动能

紊动能是描述流场的一个重要水力参数,也是在鱼类上溯过程中体能耗散的主要原因。国外有研究表明,紊动能过大会使鱼类在上溯的过程中消耗大量的能量[6],以至于无法完成上溯。图4给出了3种工况下的紊动能的分布。

由图4可知,工况一中,在鱼道进口A至岸边的区域内,形成了大范围的高紊动区域,并延伸至河道下游,区域横向宽度逐渐减小,区域面积为7.25 m2左右,最大紊动能可达0.13 m2/s2,由于鱼道进口D位于鱼道二的二分之一处,鱼道二阻断了鱼道进口水流与溢洪道下游处的水流区域相交汇,在鱼道进口至河道下游的区域内形成了大范围的紊动区域,并在河道下游末端水流逐渐扩散均匀,紊动相对缓慢,区域面积为7.11 m2/s2左右,最大紊动能位于该区域的中心处,可达到0.01 m2/s2;工况二中,由于岸边边壁的不可过流,在鱼道进口B至岸边的区域内,形成了大范围的高紊动区域,并延伸至河道下游,区域横向宽度逐渐减小,区域面积为5.3 m2左右,最大紊动能可达0.11 m2/s2,由鱼道进口B,E射流而出的水流逐渐扩散均匀,在河道中形成了紊动能较低的水流区域,紊动能为0.001 5~0.002 5 m2/s2;工况三中,由鱼道进口C,F流出的水流与河道水流零度交汇,紊动并不剧烈,低紊动区域集中在鱼道进口至河道下游的狭长范围内,区域面积为3.3 m2左右,鱼道进口C至岸边存在着很小范围的高紊动区域,区域面积为0.3 m2左右,最大紊动能可达0.014 m2/s2。

对比工况一、工况二,开启距电站闸门较近的鱼道进口A,D在河道下游产生了更大范围的高紊动区域,马口鱼在上溯的过程中容易迷失自己,以至于无法顺利寻找到鱼道进口完成上溯。

对比工况二、工况三,相比开启与河道平行的鱼道进口C,F,开启与河道垂直的鱼道进口B,E能够产生更大范围的紊动区域,同时也会产生大范围的低紊动区域。有研究表明,适宜的紊动能有助于鱼类完成上溯,鱼类喜好聚集在紊动能范围内顶流前进以减少自身能量消耗[7],因此工况二更有利于目标鱼类完成上溯。

图4 紊动能分布图Fig.4 Distribution of turbulent kinetic energy

4 结 论

通过对不同位置及朝向的鱼道进口各个工况的流场进行了数值模拟,以电站尾水流量作为河道运行的背景流量,从流速和紊动能两方面分析了各个工况下流场的水力特性。综合分析,得出以下结论:

1) 相对于开口朝向与河道主流平行的进口C、F,开启开口朝向与河道主流垂直的鱼道进口能够形成更大范围的目标鱼类偏好流速区域以及适合鱼类上溯的低紊动区域。

2) 由于岸边边壁的不可过流及鱼道二阻断了电站下游与溢洪道下游的部分水流交汇,开启距电站闸门较近的鱼道进口A,D在其下游处产生了范围较大的、不利于目标鱼类上溯的高紊动区域,距离电站尾水闸门较远的鱼道进口B,E能够形成范围更大的诱鱼水流,同时在其下游处产生的不利于目标鱼类上溯的高紊动区域也相对较小。

3) 布置于岸边的鱼道由于岸边的不可过流,在鱼道进口至岸边的区域内易形成高紊动区以及低流速区,不易目标鱼类寻找到鱼道进口完成上溯,因此布置于河道中的鱼道更能提高鱼道的过鱼效率。