公共创新:财富创造与创新治理

李佳雪 陈劲

摘 要:创新为财富创造做出了巨大的贡献,但同时也具有较强的破坏性。本文针对创新的破坏性,引入了公共创新的范式。从真实财富创造的角度详细介绍了公共创新范式的提出、概念与意义,并针对中国的特殊情境解释了公共创新范式在中国的拓展与应用。继而,结合中国的情境和公共创新的特点,解释了中国公共创新过程中面临的问题,并引入了创新公地的概念。最后,对创新公地概念进行了详细的阐述,并解释了创新公地的治理问题,为公共创新公地的治理设计提供了参考和借鉴。本文为中国的创新范式转型提供了一个新的途径,并为后续的创新发展提供了一个可供借鉴的参考框架。

关键词:公共创新;创新公地;创新治理

中图分类号:G301 文献标识码:A 文章编号:1671-0037(2020)1-1-9

1 引言

熊彼特对创新的定义是创造性的破坏,创新关注的是商业价值与商业机会,并没有关注创新对社会福利、人类福祉等社会价值的影响。有意义的创新强调以创新意义统筹创新元素的组合,将创新的意义提升到一个前所未有的高度。因此,创新的财富创造功能成为创新关注的重点。从熊彼特的观点来讲,创新是一个经济过程,落到财富创造层面,其关注的主要是商业财富的提升。而随着创新范式的不断演进,商业财富的提升已经远远不能囊括所有的创新目的,社会财富的提升开始进入到公众的视野。

此外,人们对创新的认识也不仅仅局限于发生在企业内部的、以商业财富提升为目的的创造性活动。而是返璞归真,认为创新也可以发生在企业之外,在个人、家庭等非商业部门中,创新依然存在,且扮演着越来越重要的角色。因此,近年来,有许多研究者抛开熊彼特式创新的范式,开始关注用户创新、社会创新及公民创新等以企业外部人员为创新主体的创新。尽管这些创新范式进一步扩大了创新主体的范围,但仍然没有清晰地解释发生在日常的、非专业性的及以增进福利或福祉为目的的广泛意义上的创新活动。Peter Swann基于此提出了公共创新的概念,用来指发生在商业、专业与政府领域之外,由普通的公众为其自身利益而进行的创新[1]。公共创新的目的在于提升真实财富,其服务的对象是创新者自身及其所在的社区,与商业领域内的创新截然不同。

公共创新在中国的创新发展中具有广阔的空间。习近平总书记在2016年的中央城市工作会议上提出了三只手合力论,即统筹政府、社会、市民三大主体积极性。这反映了公众在我国发展建设中的重要地位,不仅社会治理如此,我国的创新发展也同样离不开公众的伟大力量。2014年9月,李克强总理提出了“大众创业、万众创新”的概念,鼓励更多社会主体创新创业,拓展经济社会发展空间,强调“让人们在创造财富的过程中,更好地实现精神追求和自身价值”。2019年国务院政府工作报告再次指出,要大力优化创新生态,调动各类创新主体积极性。公共创新概念的提出强化了社会力量在创新中的重要作用,也为我国的大众创业、万众创新提供了一个新的思路。此外,公共创新的目的在于提升真正的财富,其直接作用于创新最终的服务单元。中国作为一个社会主义国家,强调的是集体主义文化,这与西方的个人主义导向截然不同。因此,有必要探讨公共创新在中国情境下的内涵与外延。

除此之外,公共创新的创新主体较为广泛,其创新的治理也成为一个非常重要的问题。面对众多的创新主体,传统的制度并不能有效地管理公共创新活动,Potts(2019)提出的创新公地的概念则为公共创新的治理提供了一个有效的途径。本文详细介绍了公共创新的起源、概念及内涵,并结合中国的特殊情境,进一步分析了中国情境下的公共创新,在此基础上,根据创新公地的相关理论,解释了中国情境下公共创新治理的相关问题。

2 公共创新的概念与意义

2.1 公共创新的提出

根据熊彼特的创新理论,早期对创新的研究一般都是指商业创新。商业创新(Business innovation)是指由商业领域的专业人员进行的专业活动。它通常是昂贵的,因为它涉及做出一些异乎寻常的改变。商业创新旨在帮助企业吸引顾客、提高产品销量、创造市场份额、降低成本、进入新市场或其他经营战略。而后来,随着创新研究的发展和生活生产的实践发展,许多学者发现创新的主体不应仅仅局限于商业领域的专业人士。如Marshall(1920)的思想指出了创新不仅仅发生在生产端,用户端也可以参与创新的过程[2]。Schumacher(1985)在其著作《小即是美》(Small is beautiful)中也强调要根据客户需求确定所需技术,产品创新要符合当地的经济资源等条件,真实服务于客户[3]。Von Hippel更是详细地阐述了民主创新或用户驱动创新的概念,凸显了创新过程中不能仅仅关注创新者的利益,创新受众的利益也十分重要[4]。尽管这些思想均强调了创新对于普通民众的重要作用,但创新的目的还是没有脱离创造商业财富这个大的框架,创新还是围绕商业产品展开的活动。

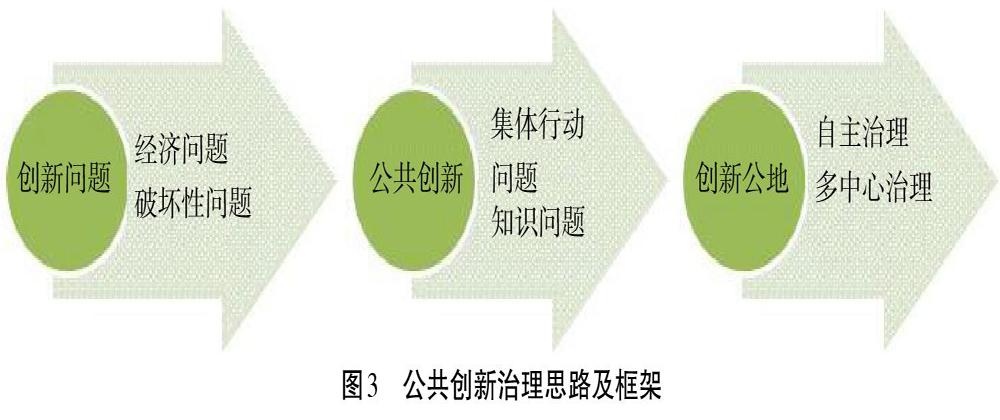

但是围绕商业和产品展开的创新具有一定的局限性。一是限于一定的产业结构和制度环境,当企业家不能依靠生产性活动而获利时,寻租等非生产性活动会盛行[5],从而削弱创新,降低生产效率。二是一些有关公共环境改善的创新活动,如卫生、教育及环境治理等,由于其不仅不会增加商业利润,甚至会损害商业利润,因而依靠商业创新难以实现。由此,责任式创新范式开始兴起,要求构建国家顶层设计驱动创新实现社会发展目标[6],通过多利益攸关主体协同决策,引导创新向社会需求满足和道德伦理要求方向演进[7]。尽管责任式创新在一定程度上跳出了商业创新的框架,但其創新的主体依然与其受众分离,需要在政府调控或其他有效的规则及制度前提下运行。而公共创新(Common innovation)则是指发生在商业、专业与政府领域之外,由普通的公众为其自身利益而进行的创新[1,8]。不同于商业创新,公共创新的目标也不再具有商业性质,公共创新的主体不再局限于企业内部,而是由普通的个体、家庭、俱乐部及本地社区等非商业部门组成。也不同于一般意义上的责任式创新,由于创新的最终消费者是家庭,因此,公共创新这种直接服务于创新者自身的创新范式对于提升社会福利、增进公众福祉至关重要(图1)。

2.2 公共创新与财富创造

财富的创造一直以来备受研究者的关注,创新与财富创造有着密不可分的联系。亚当·斯密(1776)认为,劳动分工是创造国民财富的主要驱动力量,尽管发明和创造是影响公民财富创造的主要因素,但发明本身是来自于劳动分工的。更为直接的,熊彼特将创新作为财富创造的根本性力量。Peter Swann更是在其《创新经济学》一书中提出了创新与财富创造的复杂模型,解释了创新与工作场所、产品市场、消费财富与福利、环境及创造发明之间的复杂关系,强调了创新对财富创造的重要作用[9]。

但创新并不总是可以创造财富。Mill(1859)首次发现了创新的矛盾属性,即尽管发明在财富创造中有着十分重要的影响,但发明并不一定改善普通人的生活水平。后来,Henry Geotge进一步对此进行了阐释,认为创新未必改善普通人的命运,甚至可能还存在某些预期之外的副效应。熊彼特更是从经济学的角度指出了创新的双重作用,认为创新兼具创造性和破坏性。由此,为了进一步分析创新与财富创造的关系,Swann(2014)将其财富分为M-财富和R-财富两种。其中,M-财富是指现代意义上的财富、商业财富(Mercantile wealth)(Ruskin,1904,1996)或物质财富[8];R-财富则是指传统意义上的财富、福利与福祉,可以理解为真正的财富(Ruskin,1904,1996)或Ruskin财富[8]。基于对财富类型的划分,可以更为深入地探讨创新对财富产生的影响。

从财富创造的角度来讲,传统的商业创新模式由于创新者对商业利益的关注,有时并不考虑消费端的利益,因而有些商業创新只能带来M-财富,并不能提高创新受众的福利。以住房设计为例,商家为了获取更多的商业利润会提高住房的整体美观性和设计性,而忽视人们在日常使用时的便利性要求,从而使消费者的居住体验下降。而公共创新的创新主体与受众的利益通常是一致的,由于其具有非商业性质,往往会直接作用于创新受众,因而公共创新往往会带来R-财富的增加。同样以住房设计为例,如果设计者与居住者为同一个人或比较接近,则可以摒除商业目的,将创新的目的着眼于提升住户的居住体验,从而真正为创新受众提供福利。随着物质资源的不断丰富及经济的快速发展,人们对于R-财富的追求逐渐增多,因此,公共创新开始在经济社会中扮演着越来越重要的角色。

此外,从创新的破坏性角度来讲,熊彼特将创新作为财富创造的根本性力量的同时,也将创新视为破坏性过程的一个重要部分。商业创新以提升商业财富为目的,强调打破传统惯性,从而获取商业利润[5],这种创新兼具创造性与破坏性,以往的研究者通常更关注其创造性的一面,忽视了其破坏性的一面,然而商业创新对教育、科学、艺术、商业、市场、社会经济环境、自然环境及公共卫生等各领域具有不同程度的破坏性[8]。由于公共创新的创新主体与最终服务对象一般是一致的,即便不是同一个人,公共创新的创新者也有一个直接为公众创造财富的直接目的,这就意味着公共创新基本上不具备破坏性。相应地,公共创新的创造性也就是对财富创造的作用甚至会高于商业创新。

3 中国情境下的公共创新问题

改革开放以来,中国一直是以经济建设为中心,但是社会建设相对滞后,中国面临着从经济建设向社会建设的重大转型[10]。从经济建设转向社会建设,必须要关心社会福利和人民福祉。公共创新范式下,创新主体转变为普通的个人、家庭等非商业性质的部门,创新的目的直接作用于真正财富的创造,因而公共创新对于当代中国的社会建设意义非凡。2014年9月夏季达沃斯论坛上,李克强总理提出了“大众创业、万众创新”,将普通公众作为重要的创新主体,也再次印证了公共创新在中国创新发展甚至社会发展中的重要作用。

在中国的情境下,公共创新内涵还可以得以进一步的拓展。由于中国是一个社会主义国家,社会主义最大的优越性就是共同富裕,中国发展的根本目标是提高十几亿人的福祉。在这样的大背景下,中国企业存在的目的不应仅仅是追求商业利益,其必须要将国家和人民的利益作为自身发展的重要目标。尤其是国有企业,其在从事生产运营活动、追求经济利益的同时,兼有社会保障、社会福利及社会管理等多种职能[11]。因而不同于西方那些强调个人主义的国家,在中国,公共创新的主体也可以是企业中的公共部门,这些公共部门不以追求商业利益为目的,而以增进人民福祉作为其部门发展的动力。由此,在中国的情境下,公共创新的主体不仅仅是企业外部的个人、家庭等,国有企业甚至其他企业中的公共部门等也可以成为公共创新的主体。

中国的公共创新面临的第一个问题就是如何协调范围如此之广的创新主体之间的关系,克服搭便车行为。因而如何管理创新初期信息等资源的获取及流动的问题,是保持公共创新活力、发挥公共创新价值必须要考虑的问题。此外,由于在中国,公共创新的主体涉及企业内外,公共创新所面临的问题也就更为复杂。公共创新不仅包含具有免费创新[12]特点的以个人或家庭为主的大众创新,也包含为人民提供服务、增进社会福祉的企业公共部门创新。前者面临的创新问题主要是创新开发的推广价值一般较低,即便有推广价值,创新者也缺乏推广动机,更不会为了降低搭便车者的采用成本而推广创新信息[12],这导致公共创新无法服务于更多的受众,大大降低其创造真实福利的作用。而对于后者,尽管公共部门的设立是出于企业履行社会功能的考虑,但由于公共部门作为创新者,并非是公共创新最终的消费者,因而面临与创新受众也就是普通公众的协调与合作的问题。具体而言,公共部门的公共创新必须建立在充分了解国家和社会需求及公众诉求的基础之上,如何实现与社会公众的沟通交流,充分发挥公众在创新中的协助作用,是以公共部门为创新主体的公共创新所面临的重要问题。

中国公共创新面临的问题既非市场机制所能够解决,也不能单纯依靠政府调控。尽管中国具有政府宏观调控的优势,但政府机制也并非解决所有市场失灵问题的万金油[13]。由于公共创新是一个复杂的过程,涉及众多的知识、信息、人力、物力、财力的多种资源的流入以及众多创新主体之间的沟通与合作,仅仅依靠传统的创新模式无法在创新发展上取得质的飞跃,需要构建一个多中心的公共创新体系。在这个公共创新体系中,创新的主体不仅仅是某一个人或部门,而是系统中的每一个人或部门,要充分发挥每一个创新主体的作用,聚集政府、企业及社会三方的力量共同推进创新的发展。

4 创新公地——中国公共创新的治理之道

4.1 創新公地的概念

公共创新体系不仅仅需要聚集来自政府、企业及社会的创新者,还应具备公共创新所需的必要知识、信息等创新资源。这些创新资源一般由体系中的创新者投入、资源投入之后具有非竞争性和非排他性,可以服务于每一个个体。由此可见,公共创新体系中的资源具备公共事物的一些性质。公共事物是指与公共相关的事物,即除了私人物品之外的所有物品,根据竞争性和排他性可以分为纯公共物品、公共池塘资源和俱乐部物品。Ostrom(1990)早期对公共事物的研究主要是基于自然资源公共事物的,后来也逐渐开始关注一些其他形式的公共事物,如全球化的公共事物(气候变化、环境污染等)。随着对公共事物研究的深入和发展,研究者发现信息和知识也具备公共事物的一些特点,于是逐渐出现了信息公地和学习公地的概念。信息公地旨在促进新技术融入教学、学习和研究,是一个访问、收集、组织、分析、管理、创建、记录和传递信息的新途径[14]。学习公地则是在信息公地的基础上发展而来,是指由学术机构或为了学术目的而建立的,聚集各种知识、信息及人力和社会资源的一个环境[15]。

对于创新而言,尤其是创新初期,由于创新资源具有非竞争性和排他性[16,17],这一部分资源应该如何管理成为一个重要的问题。由此,借鉴信息公地和学习公地的概念,可以发展出创新公地的概念。创新公地是一套合作规则体系,旨在促进信息共享,以最大限度地提高机会发现的可能性,是一种激励合作的治理机制,在高度不确定性的条件下,将分布式信息、知识和其他投入汇集到创新中,其目的在于促进企业发现经济机会[16,17]。创新公地(Innovation commons)作为一种特殊的组织形式,有其明确的成本和与之相关的问题,这是因为它产生于公民社会,依赖的是非正式规范和规则。然而在某些情况下创新公地将明显优于其他的组织形式,包括企业、市场和政府,尤其是在创新的初始阶段,这一优势尤为明显。

一系列创新资源通过社区治理进行聚合与协同,构成了创新公地。创新公地发生于整个创新过程的最初阶段,解决的是机会问题,通过聚合协调知识信息等创新资源,以帮助解决创新机会发现的问题[18]。后期,随着创新过程的发展,创新公地的形式也随之变化,但依然贯穿于创新的全过程中。

4.2 创新公地的治理

基于公共事务的性质,哈丁提出了“公地悲剧”的概念,指出了公地资源存在过度使用的问题。面对公地悲剧的市场失灵问题,许多学者认为政府是解决市场失灵的唯一途径。而后,Ostrom(1990)提出了自主治理理论和多中心治理理论,认为公地悲剧并不总是会发生,可以通过公地的自主治理加以避免,而无论市场、政府还是自主治理,均不是公共事务治理的唯一方案,需要构建多中心的治理机制。

借鉴奥斯特罗姆对公共事务治理的相关研究,针对创新公地的治理问题,可以总结为以下两种观点:①政府是治理公共事物的有效途径。市场是资源配置的有效手段,是私人物品生产和交换的最优制度。但由于创新过程存在风险、对产品的占有不完全、使用中存在报酬递增等因素,企业对发明和创造的投资不足,在发明资源的配置中,尤其是对许多基础研究领域,存在市场失灵的现象。因此,政府关于发明和创新的政策对创新公共物品的管理会发挥重要的作用。②自主治理与多中心治理。Ostrom的自主治理理论和多中心治理理论也为创新公共物品的治理提供了一个很好的借鉴。在Ostrom之前,学者普遍认为在面对市场失灵时,政府是唯一的解决途径。而Ostrom通过对实际案例的观察,发现一些社区可以实现自主的治理,以达到对资源的有效使用,避免了哈丁所说的“公地悲剧”。因此,并非唯有政府可以解决公共事物的治理困境,如果社区可以有良好的规制与秩序保障,自主治理将是政府与市场之外的解决“公地悲剧”的一个重要途径。但对于社会问题的治理需要针对特定的问题采取特定的方案[19],尽管自主治理有时也是一个行之有效的手段,但没有任何一种途径可以适用于所有的情境,需要根据实际情况而定。因为创新所需的新信息具有非竞争性和非排他性,因而创新具备公共物品的属性[20],在创新的最初阶段,政府和市场并不会介入,所以自主治理理论为创新公地的治理提供了一个行之有效的思路。发展至创新的中后期阶段,则可以通过社区的自主治理,与市场、政府形成多中心治理的格局,共同实现对创新公地中资源的聚集和协调管理。

4.3 创新公地在公共创新中的应用

4.3.1 公共创新公地的意义。在创新的过程中,会产生很多关于创新的问题。鉴于知识、信息等资源在创新初始阶段的重要性,创新问题主要可以归结为知识问题和协调问题。由于公共创新涉及众多的非商业主体:个人、家庭、公共部门等,因而在公共创新的初始阶段,资源如何在公共资源池中聚集、使用对早期创新机会的搜寻而言是一个非常关键的问题。此外,创新问题可以被视为一种集体行动问题,这是因为创新初期具有高度的不确定性,创新资源分散在各处,且各处拥有的创新资源均不相同[21]。创新合作需要个体的投入,而从个体投入到集体共享之间,难以避免搭便车行为的出现[22]。在哈耶克的主张下,该类问题可以通过价格机制在市场上进行协调,许多类似的经济活动都是通过企业或其他层级制组织中的监管机制来实现的。但对于创新而言,一则创新初期所需的信息、知识等资源无法用价格来衡量,二则创新初期只涉及创新资源的汇集与创新机会的发现,这个阶段不涉及企业,因此,需要一种特殊的机制来实现对创新初期知识、信息等创新资源的协调。

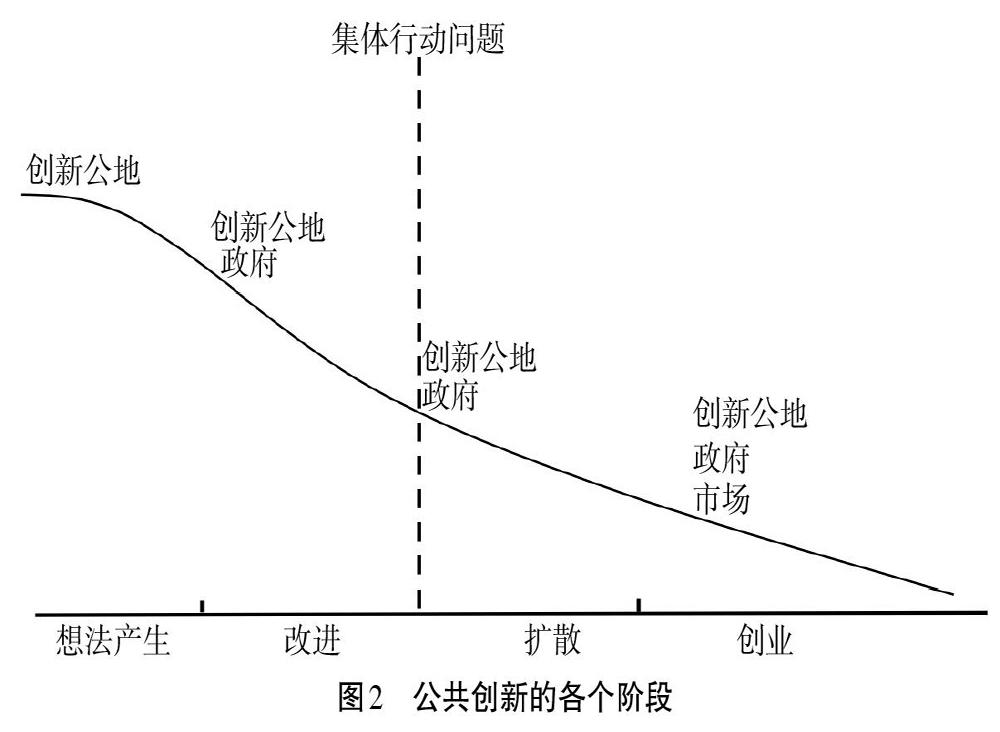

根据交易成本理论的思想,企业选择制造和购买的决策取决于企业对相应的交易成本的比较[23]。同样,发生在日常生活中的公共创新也面临着DIY(Do it yourself)和购买的决策选择。当DIY的交易成本小于购买时,人们会更倾向于选择公共创新。有些公共创新并非刻意依靠个人的力量完成,其创新机会的发现具有高度的不确定性,而构建公共创新的公地可以帮助汇集与创新相关的资源,包括知识、信息、创新主体等,可以大大降低公共创新的搜寻成本。从而,创新公地有利于降低创新机会搜寻中的不确定性、最小化创新的交易成本,从而促进公共创新的发展。图2描述了在公共创新的过程中各阶段的集体行动问题的程度,并指出了各阶段适用的治理形式。

在图2中,虚线左侧的两个阶段是公共创新必需的两个阶段,即想法产生于改进阶段;虚线右侧的两个阶段代表了公共创新进一步发展被他人采用及商业化推广的过程,虽然这两个阶段并非所有公共创新必经的阶段,但却是拓宽公共创新利益受众的一个途径,有利于公共创新创造更多的财富。在想法产生的阶段,由于需要聚集大量的知识、信息等创新资源,且政府、市场难以介入[21],因而创新公地具有独特的优势;在涉及做出具体改进时,由于创新从想法变为实践,政府可以介入,但因为改进规模小,尚未实现市场化,因而政府的作用小于创新公地的作用;在创新扩散阶段,出于对创新成果的保护,政府的作用逐渐上升,与创新公地共同发挥重要作用;在创业阶段,由于涉及商业化,政府、市场和创新公地共同作用促进公共创新的进一步发展。但公共创新公地也具有其局限性,构建创新公地并不能彻底解决公共创新前期创新机会搜寻的问题,由于与创新相关的知识、信息等资源具有分散化和专有性的性质,因而还需要合理的治理方式来协调。

4.3.2 公共创新公地的治理规制设计。如前所述,创新问题具有集体行动问题的属性,公共创新的多元化主体在创新公地中的行为是一个不可忽视的问题。众多的个人、家庭、公共部门等创新主体拥有的信息及信息渠道各有不同,使创新公地中的各个参与主体面临着高度的不确定性[21]。另外,由于公共创新并非是发生在企业内部有序的环境中,个人、家庭、公共部门等复杂的公共创新主体拥有不同的能力与动机,企业等层级制治理结构在如此广泛的范围中难以见效。因此,为保证创新公地的有效运作,必须要考虑如何最大限度地在发挥每位参与主体信息优势的同时,保障每位参与主体的利益。

具体来看,从创新公地的形成过程来看,公共创新公地形成于人们可以一起工作、分享创新资源之时,尽管每个创新主体都拥有自己的资源,但是当这些创新资源被投入到创新公地并经过有效的组合之后,公地的资源价值会大于创新主体各自资源的价值。创新资源在公地中的汇集和协调过程可以描述如下:每位创新主体向公地贡献自己的资源,但是没有贡献的创新主体也可以享受到其他创新主体投入的资源福利,因而这个过程面临着一定的成本和风险。由此可见,尽管创新公地属于知识公地的一种形式[17],但其核心问题与传统意义上的公地面临的问题并无二致,即集体行动中的搭便车问题。因此,借鉴Ostrom对公共事物治理分析的思路,对公共创新公地规则设计也从提供问题和占用问题两个方面入手。由于资源的提供是创新公地得以建立的前提,因而通过共同利益动机激励创新主体投入创新资源是创新公地规则设计的一个核心。而资源的分配、协调与使用发生在资源提供之后,其影响资源的持续投入,因而保持信任与合作是一个创新公地得以安全有效运行的基本要素[13,17]。围绕着提供问题和占用问题的解决,创新公地规制的设计形成一系列的限制和激励来提高创新公地成功的可能性,逐渐发展成为一个多层级的选择机制[24]。

一是创新公地中的提供问题。与一般意义上的公地一致,在创新公地中,提供问题主要指资源的提供过程中,从集体行动的逻辑来考虑,必须提升创新主体的资源提供动机和资源投入与使用过程中的公平问题。个体只要被排斥在分享由他人努力带来的利益之外,就没有动力为集体共同的利益做贡献[13],只有当创新主体之间具有共同的利益时,才会有动机为了共同利益而行动[25]。

二是创新公地中的占用问题。与一般意义上的公地不同,由于创新初期所需的资源主要是知识、信息等形式,因而创新公地中的占用问题不再指如何克服追求私利的个体对资源的过度利用。而是在资源的占用过程中,必须要考虑创新主体之间的信任与合作,因而必须要解决创新资源使用过程中的机会主义行为。机会主义行为即欺诈式自利行为[23],发生在任何一个群体中。公共创新公地中存在的机会主义行为使得创新主体不能依据自身的贡献公平地获取相应的利益,甚至还会导致整个创新公地的活力下降,严重制约创新公地的效率。

与自然资源公地相同,创新公地也拥有自己特定的生态特征,所使用的规则在很大程度上由公地的生态约束决定。创新公地中的提供问题和占有问题是同时存在并相互依存的,因而进行规则设计时不必对上述两个问题进行严格区分。创新公地的规则设计要解决的问题体现在一致性、协调合作、组织安排、监管、冲突解决和公地的独立性等方面[17]。针对创新公地中存在的问题,进行合理的规则设计,实现公地的自主治理,以便有效地降低交易成本和机会主义行为,实现公地内创新资源的有效协调与使用以及最大化创新的产出。

5 结论

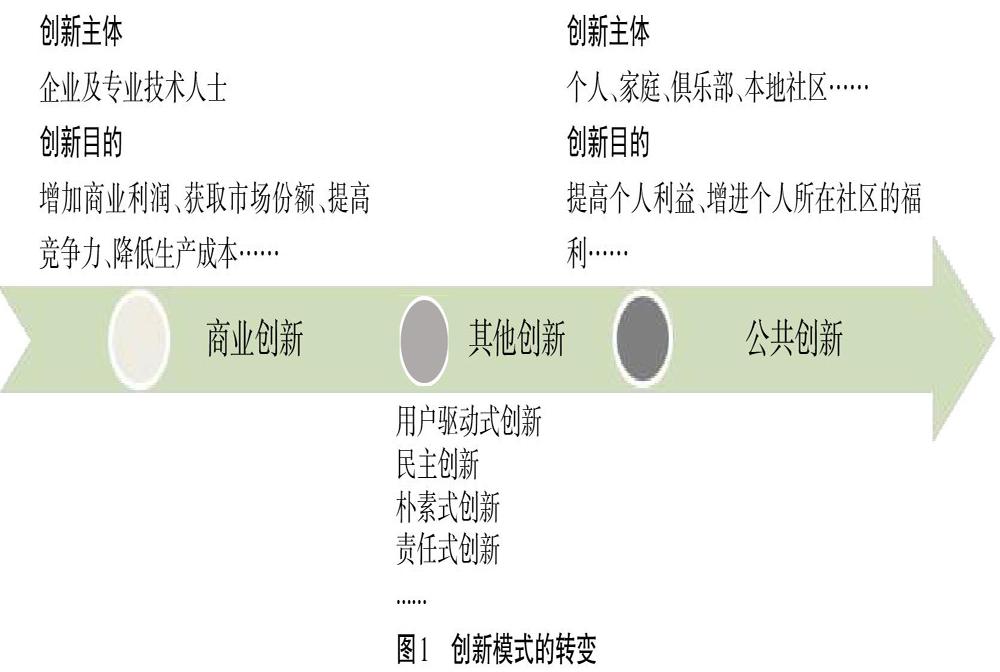

本文从创新对财富创造的重要作用出发,引入了公共创新的概念。从创新的破坏性和创造性两个角度比较了公共创新和商业创新之间的差异,强调了公共创新在创造真实财富方面的重要作用。基于中国社会主义国家的特殊情境,将公共创新的概念进行了进一步的拓展。并针对公共创新面临的创新主体范围广、创新资源分散等问题,结合Ostrom的自主治理理论和多中心治理理论,将Potts(2019)提出的创新公地的概念引入到中国公共创新的治理方式之中。此外,文章还分析了公共创新公地中存在的问题以及相应的治理设计,图3阐述了公共创新治理思路及分析框架,如图所示,公共创新是传统创新问题的一个解决途徑,而创新公地则是促进公共创新发展的一个制度设计。

本文的贡献如下:

第一,中国致力于发展大众创业、万众创新,将民众纳入创新的大框架中。本文结合目前中国创新的发展现状,引入了公共创新的概念。公共创新在中国的应用为中国的创新范式提供了一个可以借鉴的思路,解释了公众如何可以成为创新的主体。公共创新顺应了中国共同富裕与大同世界的中国梦的要求,也是指导我国开创创新新格局的一个重要方式。

第二,公共创新的概念自提出以来,仅限于概念的解释层面,并没有针对公共创新所存在问题的解决方案。创新公地概念的引入为解决公共创新过程中创新资源分散、创新主体范围广等问题提供了一个途径,为公共创新搭建了一个多中心的创新体系。创新公地可以实现汇集知识、信息等创新资源,为创新主体提供交流平台等功能,可以有效地提高公共创新的效率,对于公共创新的进一步发展具有十分重要的意义。

第三,根据公共创新公地的特点,结合自然资源公地中存在的问题,本文从资源提供和占用两个方面指出了我国公共创新公地存在的问题,为公共创新公地的治理设计提供了可借鉴的方案。

本文针对我国创新范式转型的需要,提供了从创新初始到创新发展的一系列参考途径。中国的创新发展面临着许多问题,国家提出了要同时发挥政府、市场和社会三大力量,但如何将这三大力量同时作用于创新发展仍然存在许多待解决的问题。公共创新在创造社会财富、增进人民福祉方面将发挥重要的作用,而创新公地则可以大大提高公共创新初始阶段资源的整合及创新主体之间的沟通交流效率,两者的结合对我国充分激发亿万群众智慧和创造力、促进创新的发展具有重大的理论意义和实践价值。

参考文献:

[1] 陈劲,曲冠楠,王璐瑶.有意义的创新:源起、内涵辨析与启示[J].科学学研究,2019,37(11):261-270.

[2] MARSHALL A . The Principles of Economics[M]. 8-th edition.Foreign Language Teaching and Research Press, 1920.

[3] SCHUMACHER E F. Small is beautiful[M]. Harper Perennial, 1989.

[4] HIPPEL E V . Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation[J]. Journal für Betriebswirtschaft, 2005, 55(1):63-78.

[5] BAUMOL W J. The free-market innovation machine: Analyzing the growth miracle of capitalism[J]. None. The Free-Market Innovation Machine - Analyzing the Growth Miracle of Capitalism[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 82(1):93-97.

[6] SCHOMBERG R V. A Vision of Responsible Research and Innovation[M]. John Wiley & Sons, Ltd,2013.

[7] 梅亮,陈劲.责任式创新:源起、归因解析与理论框架[J].管理世界,2015(8):39-57.

[8] SWANN G P. Common Innovation: How We Create the Wealth of Nations[M]. Edward Elgar Publishing, 2014.

[9] SWANN, G P. The economics of innovation: an introduction[M].Edward Elgar Publishing, 2014.

[10] 王亚华.增进公共事物治理: 奥斯特罗姆学术探微与应用[M].北京:清华大学出版社,2017.

[11] 劉世锦.中国国有企业的性质与改革逻辑[J].经济研究,1995(4):29-36.

[12] VON Hippel E. Free innovation[M]. MIT press, 2016.

[13] OSTROM E.Governing the commons:The evolution of institutions for collective action[M].Cambridge university press, 1990.

[14] COLEGRVE P T.Editorial Thoughts: Rise of the Innovation Commons[J].Information Technology and Libraries, 2015, 34(3): 2-5.

[15] BEAGLE D R,BAILEY D R,TIEREY B.The information commons handbook[M].Neal-Schuman, 2006.

[16] LESSIG L.The innovation commons, in The Governance of Knowledge[M]. Routledge, 2017.

[17] POTTS J. Innovation Commons: The Origin of Economic Growth[M].Oxford University Press, 2019.

[18] POTTS J.Governing the innovation commons, Journal of Institutional Economics[J].2018, 14(6):1025-1047.

[19] ELINOR O.A diagnostic approach for going beyond panaceas[J].Proceedings of the national Academy of sciences, 2007,140(39): 15181-15187.

[20] ARROW K J.Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention[M]// Readings in Industrial Economics. Macmillan Education UK, 1959.

[21] ALLEN D W,Potts J. How innovation commons contribute to discovering and developing new technologies[J]. International Journal of the Commons, 2016, 10(2): 1035-1054.

[22] ALLEN D W,Potts J.The innovation commons-why it exists, what it does, who it benefits, and how, Paper presented at the International Association for the Study of the Commons biannual global conference[J]. Edmonton, Canada, 2015(5): 25-29.

[23] WILLIAMSON O E. The economic institutions of capitalism[M].New York:Free Press, 1985.

[24] WILSON, SLOAN D, OSTROM E, et al. Generalizing the core design principles for the efficacy of groups[J]. Journal of Economic Behavior & Organization,2013(90): S21-S32.

[25] TRUMAN D B.The governmental process[M].Alfred A Knopf, 1971.

Common Innovation: Wealth Creation and Innovation Governance

Chen Jin1,2, Li Jiaxue1,2

(1. School of Economics and Management, Tsinghua University, Beijing 100084;

2. Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, Beijing 100084)

Abstract: Innovation has made a great contribution to wealth creation, but it is also highly disruptive, base on the disruptive side of innovation, we introduced the concept of common innovation. In this paper, we introduced the concept and significance of common innovation, from the perspective of real wealth creation, and explained the expansion and application of common innovation in Chinese special context. After that, according to Chinese context and the characteristics of common innovation, we illustrated problems in the process of common innovation in China, and introduced the concept of innovation commons. Finally, we illustrated the concept of innovation commons, and explained the problems of the governance of innovation commons, providing a reference and guidance for the governance design of public innovation commons. By this research, we provide a new way for China's innovation transformation and make a referential framework for innovation development in the future.

Key words: common innovation; innovation commons; innovation governance