3节编组100%低地板有轨电车车体设计

臧兰兰 钟恩洋 王天宇

摘 要:首先介绍 3 节编组 100% 低地板有轨电车编组型式,并对车辆铰接系统和车体结构组成及材质进行阐述,通过有限元分析法对各工况下车体结构强度进行计算,最后通过车体强度试验进行验证,结果表明,该 3 节编组 100% 低地板有轨电车车体结构强度满足设计要求。

关键词:有轨电车;100% 低地板;3 节编组;铰接系统;车体结构

中图分类号:U239.9

有轨电车自19世纪末发展到现在,经历了70%低地板到现在的100%低地板。中车大连机车车辆有限公司有轨电车技术源于意大利喜瑞系列有轨电车,通过原型车技术引进,国产化技术研发,目前已掌握该有轨电车技术,并已成功生产有轨电车,运营于北京西郊线和珠海一号线。大连已运行多年的202路有轨电车采用架空接触网供电方式,原有车型为3节编组70%低地板有轨电车。为了保证车辆编组和门间距与既有线路相同,在满足既有线路运营条件的基础上,此次增购车辆为100%低地板的3节编组车辆。

1 车辆编组形式及主要技术参数

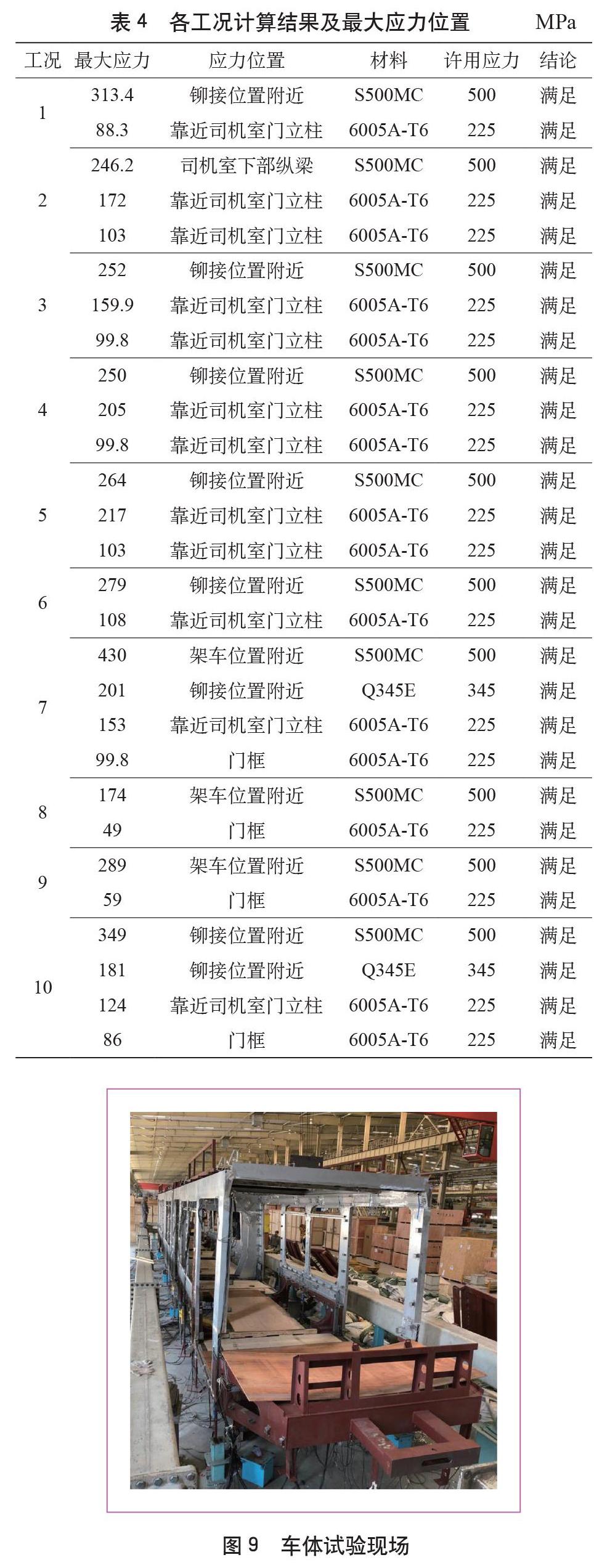

70%低地板有轨电车基本为3节编组,其编组形式为:= Mc + Tp + Mc =;100%低地板有轨电车基本为5节编组或4节编组[1],其编组形式为:= Mc + F + Tp + F + Mc = 或= Mc + M + Tp + Mc =;此次增购的3节编组100%低地板有轨电车,其编组形式为= Mpc + T + Mc =。其中 = 表示车钩,+表示铰接装置,F表示不带转向架的浮车,Tp表示带受电弓和转向架的拖车,T表示不带转向架和受电弓的拖车, Mc表示带司机室和转向架的动车,Mpc表示带司机室、转向架和受电弓的动车。大连202有轨电车增购车辆编组形式如图1所示。

车辆主要技术参数如表1所示。

2 车辆铰接系统

2.1 系统配置

铰接装置位于车辆之间,它将相邻车辆连接在一起,并同时起到支撑及传递力的作用,其系统配置如图2所示。车辆与车辆之间的上部设转动铰,如图3所示。转动铰只能水平转动,不能俯仰和侧滚。车辆与车辆之间的下部设固定铰,如图4所示。固定铰可以绕3个方向转动,但限制了3个方向的平动。固定铰承受车辆的垂向力,传递车辆的纵向力和横向力。3节编组车辆的铰接系统受力情况不同于4节编组或5节编组车辆,根据计算,3节编组车辆选用的铰接系统受力强度更高。

2.2 工作原理

固定铰和转动铰共同作用,在实现车辆转动的同时,承受车辆的垂向力,传递车辆的纵向力和横向力。由于车辆需要经过坡道和曲线,且曲线线路外轨超高,因此,车辆需具有俯仰和侧滚的能力。本次研发的3节编组车辆的俯仰和侧滚能力,主要通过转向架系统的二系钢簧来实现。

2.3 主要技术参数

固定铰安装在车体底架端部,转动铰安装在顶棚端部,随着车辆运行30年,因此,铰接装置需具有一定的强度和耐久性。根据3节编组车辆的技术参数和车辆重量参数,对铰接装置进行计算,提出铰接装置的强度性能指标、疲劳性能指标和转动性能指标等。

2.3.1 固定铰主要技术参数

(1)固定铰承受的纵向静态力为500 kN,横向静态力为50 kN,垂向静态力为83 kN。

(2)固定铰承受的纵向动态力为20±15 kN,横向动态力为±12 kN,垂向动态力为62±10 kN。

(3)固定铰的水平转动角度为±22°,俯仰角度为±5°,侧滚角度为±3°。

2.3.2 转动铰主要技术参数

(1)转动铰承受的纵向静态力为 175 kN,横向静态力为50 kN。

(2)转动铰承受的纵向动态力为20±15 kN,横向动态力为±12 kN。

(3)转动铰只能水平转动±30°,不能俯仰和側滚。

3 车体结构

为了适应既有线路的需求,车门位置必须与既有车辆保持一致。车门位置位于转向架区之外,是车体强度和刚度的薄弱位置,在进行设计时,为保证车体的强度和刚度,对车体的顶棚侧梁和底架边梁都进行了格外加强,保证车体的强度和刚度。此处是车体设计的重点和难点。

3.1 车体强度

车体结构设计符合标准BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《铁路应用- 轨道车辆车体结构要求》,车辆类型归属于其中的P-Ⅴ类,满足纵向200 kN压缩及150 kN拉伸载荷,与既有车辆车体强度相同。车体结构焊接标准执行EN 15085《铁路应用- 铁路车辆和器件的焊接》。

3.2 车体结构组成及材质

车体结构在满足强度刚度要求的前提下,尽量轻量化设计及等强度等刚度设计。车体主要采用底架无中梁的整体承载结构。底架部位连接转向架,承受动态疲劳载荷,司机室前端结构保证碰撞强度,底架和顶棚安装铰接系统部分,承受动态疲劳载荷,采用高强度碳钢S500MC,局部铆接部位采用碳钢Q345E,其余部位为了满足轻量化设计指标和平整度指标,均采用铝合金型材6005A-T6。按照相关标准,各材质的性能参数如表2所示。

车体铝结构主要采用中空闭口挤压铝型材,各个铝合金结构之间采用焊接方式连接。为了满足车体的强度和刚度要求,铝合金结构和碳钢结构之间主要采用铆接和粘接两种方式进行连接。粘接满足DIN 6701《轨道车辆及其构件粘接》要求。为了简化工艺,应尽量选择适于手工钻孔的铆钉,避免采用需要设备钻孔的大型铆钉。在施工时,先在铝合金和碳钢接触部位涂抹结构胶,再采用铆接方式进行连接。编组车体结构组成如图5所示。

3.2.1 Mpc 车车体结构

Mpc车车体长度9432mm,车体宽度2650mm。Mpc车车体主要由司机室前端结构(S500MC)、转向架安装结构(S500MC)、固定铰安装梁(S500MC)、牵引箱安装平台(6005A-T6)、受电弓安装平台(6005A-T6)、转动铰安装梁(S500MC)、侧墙(6005A-T6)、端墙(6005A-T6)等部分组成。具体如图6所示。

3.2.2 T车车体结构

T车车体长度3760mm,车体宽度2650mm。T车是拖车,底架下没有转向架。T车车体主要由底架(6005A-T6)、侧墙(6005A-T6)、端墙(6005A-T6)、顶棚(6005A-T6)、固定铰安装梁(S500MC)、转动铰安装梁(S500MC)等部分组成。具体如图7所示。

3.2.3 Mc 车车体结构

Mc车车体结构与Mpc车类似,但没有受电弓安装平台。

4 车体结构有限元分析

4.1 计算依据

计算按照标准BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《铁路应用- 轨道车辆车体结构要求》进行,在各种工况下,车体结构应力均不超过材料的许用应力。

4.2 车体有限元模型

采用通用有限元分析软件ANSYS对车体结构进行有限元分析。为使车体计算模型与实际车体结构保持一致,从而保证计算结果的有效性,本次计算采用整车计算模型。建模时,按15 mm进行离散,其中采用实体单元离散模拟铰接结构,3节车有限元模型共有单元总数为1550973个,节点总数为1472736个。

4.3 计算工况

根据车辆的实际运营工况,对单车和编组列车分别进行有限元计算分析,具体如表3所示。

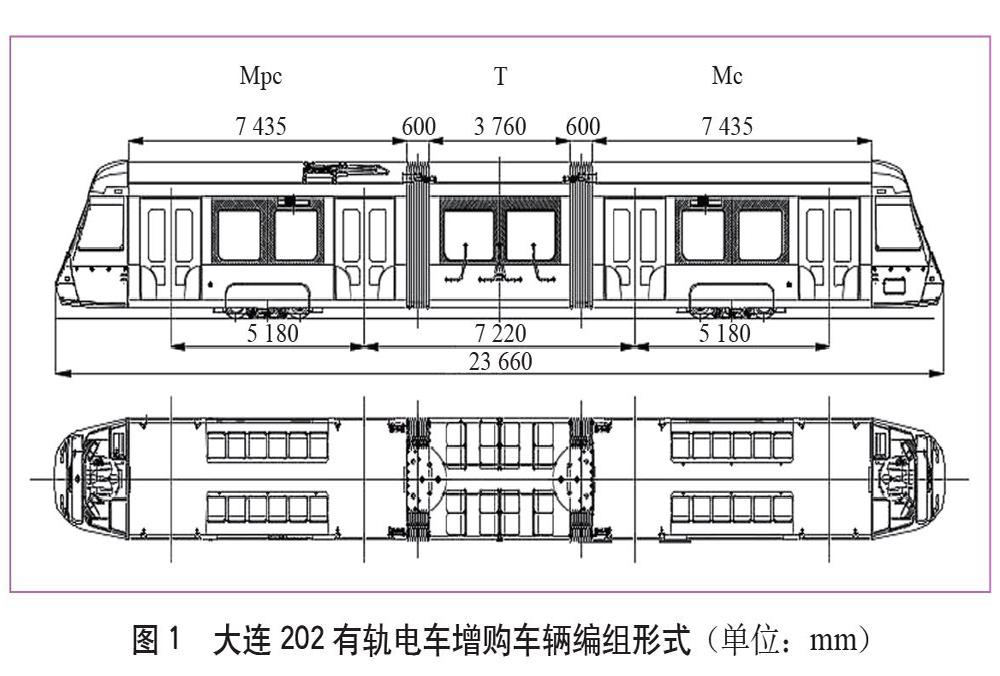

4.4 计算结果

对所有工况下的车体结构进行受力分析,计算结果见表4。其中工况7 Mpc车体架车位附近结构应力最大,车体应力云图如图8所示。

计算结果表明:车体结构各部位出现的最大应力均低于材料的许用應力,强度满足BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《铁路应用-轨道车辆车体结构要求》。

5 车体试验验证

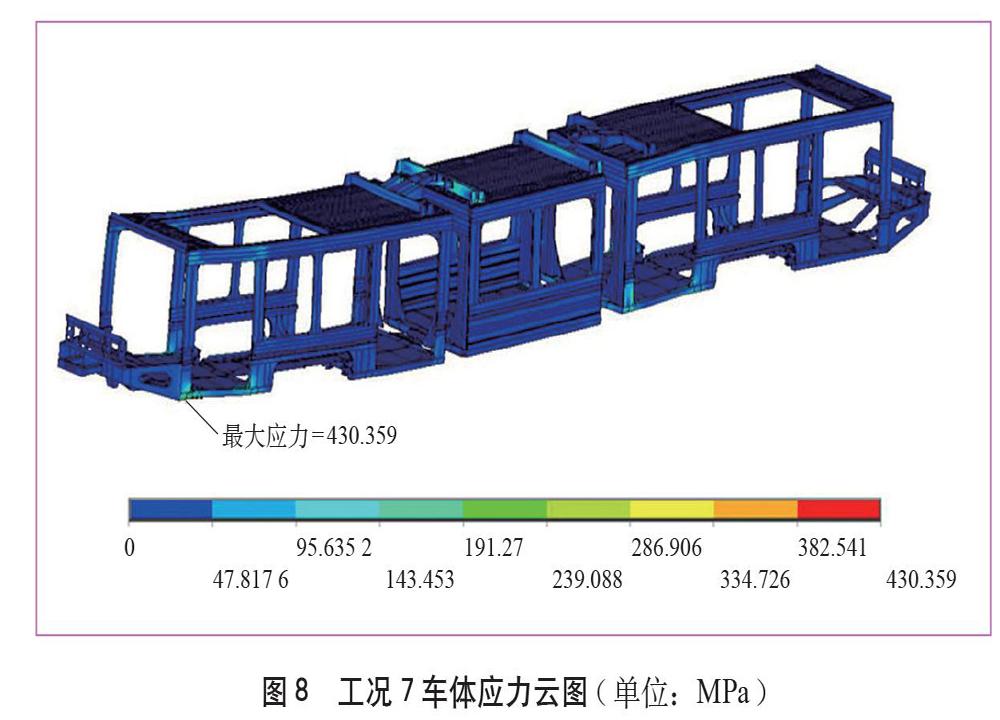

2019年6月,在车体静强度试验台对编组列车进行车体强度试验。试验按照BS EN 12663-1:2010+A1:2014 《铁路应用-轨道车辆车体结构要求》进行,试验工况与车体结构有限元分析工况完全相同。试验时,车体之间通过铰接装置进行连接。车体试验现场如图9所示。

试验结果表明:所有车体结构的实测应力值均小于材料的许用应力,车体的强度完全满足设计及标准要求。

6 结束语

通过对车辆编组及铰接系统介绍,确定车体结构组成及选材,通过试验校核,证明了此3节编组车辆车体结构设计的合理性和可靠性。目前此种车型,在国际以及国内轨道交通市场比较少见,希望能为后续此种车型的设计提供参考。

参考文献

[1]孙帅,杨明. 100%低地板有轨电车车体结构造型研究[J].铁道机车车辆,2017,37(1):104-107.

[2]BS EN 12663-1:2010+A1:2014 铁路应用-轨道车辆车体结构要求[S]. 2014.

[3]EN 15085 铁路应用-铁路车辆和器件的焊接[S].

[4]DIN 6701 轨道车辆及其构件粘接[S].

[5]赵大斌,任利惠. 70%低地板轻轨车辆的型式比较[J]. 城市轨道交通研究,2007(4):29-33.

[6]于禹夫,方力.现代有轨电车交通系统及其车辆的技术定位[J].地铁与轻轨,2003(6):43-47.

[7]应之丁,张萼辉,姜敏.低地板轻轨车辆制动技术分析.城市轨道交通研究[J],2006(6):64-67.

[8]薛克仲.城市轨道车辆车体材料选择[J].城市轨道交通研究,2003(1):14-19.

[9]雷成,肖守讷.地铁铝合金车体的结构设计和强度分析[J].机车电传动,2006(1):54-57.

[10] 王立航.铁路车辆设计制造重量管理的探讨[J].铁道技术监督,2009(12):24-27.

[11] 刘友梅.机车重心计算与测定方法[J].机车电传动,2000(6):1-3.

[12] 周宇,万朝燕,谢素明.基于子模型的铁路车辆结构强度精细计算[J].铁道机车车辆,2009,29(1):16-18.

[13] 王欢,戴焕云,池茂儒. 100%低地板轻轨车辆结构型式研究[J].内燃机车,2009(9):11-14.

[14] 李晓峰,谢素明,时慧焯,等.车辆焊接结构疲劳寿命评估方法研究[J].中国铁道科学,2007(3):74-77.

[15]陈喜红,王生华,陶功安,等.地铁A型车辆ZMA080型转向架的技术特征[J].城市轨道交通研究,2009(11):8-12.

收稿日期 2019-11-15

责任编辑 宗仁莉