远程无线智能镇痛泵系统对肛肠科术后患者镇痛管理的效果评价

王玲凯,贾晓琴,杨紫雯,张珍珍,阎文军

(甘肃省人民医院麻醉科,甘肃 兰州)

0 引言

国际疼痛学会(IASP)1995年提出,疼痛作为患者的“第五生命体征”,已成为术后并发症增加的重要因素[1]。虽然大多数术后患者使用了自控镇痛泵,但镇痛效果并不理想,在肛肠科尤为明显。术后患者疼痛剧烈,对呼吸、循环等重要系统影响大,导致机体代谢改变、应激反应增强,释放介质,免疫力下降等,不利于术后恢复,若在初始状态下未被充分控制,则可能发展为术后慢性疼痛[2-6]。近年来,随着自控镇痛技术在临床被广泛推广,无线网络技术已逐步渗入医疗应用中,将无线技术与临床镇痛泵相融合形成的新型智能化系统,主要由镇痛泵、基站、数据检测站组成,将镇痛泵信息通过无线技术传送到中央工作站,并与患者自控智能化相结合,实现对镇痛相关信息的实时远程在线管理、分析等,以便更高效、安全得用于术后患者镇痛治疗。因此,为改善肛肠科术后患者镇痛效果,本研究将远程无线智能镇痛泵系统用于肛肠科术后患者的镇痛管理,并与传统管理进行比较,以期为患者提供高质量的术后疼痛管理,促进术后疼痛护理管理质量的持续改进。

1 对象与方法

1.1 对象

选择甘肃省人民医院2018年4至10月肛肠科择期在全麻下行手术,术后需行静脉自控镇痛治疗的住院患者。纳入标准①美国麻醉医师协会(ASA)评级Ⅰ级或Ⅱ级;②年龄18~75周岁;③神志清楚,能正常交流、正确理解VAS评分规则和使用PCIA泵;④术前未使用镇痛药、无药物滥用史;⑤自愿参加此项研究,并签署知情同意书。排除标准①对研究药物过敏、有晕动史;②精神异常、不能理解VAS评分;③病情危重;④合并慢性疼痛、长期使用镇痛药物。共120例入选,男78例,女42例,年龄18~75岁,随机分为实验组、对照组,其中实验组60例,男/女=39/11,年龄18~74岁,平均(43.8±12.7)岁;对照组 60例,男 /女 =37/13,年龄 18~75岁,平均(46.7±13.6)岁。

1.2 实验设计

采用随机平行对照实验设计。根据随机数字表生成的随机码,按患者手术先后次序将其分为实验组和对照组,研究过程中,注意隐藏随机方案,随机号由不参与具体研究的人员负责管理,将实验组、对照组的患者分别安置于不同PACU室,排除两组之间的相互影响,确保实验结果的真实、可靠。术毕均送至PACU室拔管,离开PACU室前患者VAS评分≤3分。

1.3 麻醉及镇痛方法

患者均行全身麻醉,以托烷司琼、氟比洛芬酯、咪达唑仑、依托咪酯、枸橼酸舒芬太尼,罗库溴铵注射液快速诱导并气管插管,用丙泊酚乳状注射液、注射用瑞芬太尼、盐酸右美托咪定维持用药,并吸入低浓度七氟烷。按需追加肌松,同时根据患者检测指标对药物进行适当追减。舒芬太尼1ug/kg、托烷司琼10mg、氟比洛芬酯250mg、纳布啡50mg、右美托咪定注射液1ug/kg加生理盐水稀释至150mL 配制成镇痛泵,参数设定:首次量2mL、背景剂量2 mL/h、单次自控剂量2mL/次、锁定时间15 min,随访过程中可根据镇痛效果、疼痛强度调整参数。

1.4 干预措施

研究征得医院伦理委员会批准通过,实验组常规每日床旁随访患者(2 次/ 日),并实时对远程无线智能系统显示的PCIA泵运行、PCA键按压次数、报警等信息进行管理,如远程PCIA泵监控显示器显示1小时内镇痛泵有效按压≥3次或一个锁定时间内无效按压3次,则预示镇痛不足,研究人员主动到患者床旁评估疼痛强度并给予镇痛补救。镇痛补救措施如:单次按压1次,若15min后患者VAS≥4分,则根据不同情况更改设置,精密给药,改变PCIA泵背景量,同时给予相应的健康指导。此外,麻醉科医护人员通过中央监控中心密切关注、监测PCIA泵开关、气泡、导管堵塞与否等,进行系统的集中化管理。对照组常规每日床旁随访患者(1次/日),除随访时间外需被动等待患者要求,得知有异常到病房予以处理,如患者出现VAS≥4分时反馈给病房护士,由护士通知麻醉科会诊,再由麻醉医生进行镇痛补救处理等,补救方法同实验组。镇痛泵改变量、总量已经过前期预实验论证,可在本研究工作中有效开展。

1.5 观察指标

包括:①术后镇痛效果:采用视觉模拟评分法(Visual analog scale ,VAS)(0~10分),使用一面标有10 个刻度的刻度尺,两端分别为“0”和“10”,0分为无痛,1~3分有轻度疼痛;4~6分中度疼痛;7~9分重度疼痛;10分剧痛。根据患者标出代表其疼痛程度的相应位置评出分数,通常评分≤3分为能耐受镇痛。②镇痛满意程度:记录两组患者使用PCIA 泵后6h、12h、24h、48h满意度评分:非常满意4分,满意3分,一般为2分,不满意1分,评分越高满意度越高。③术后舒适状况:采用Kolcaba简化舒适状况量表(General Comfort Questionnaire, GCQ)记录患者术后三天的舒适状况评分,共28项,包含生理、心理、精神、社会文化和环境4个维度,采用Likert 4级评分法,分值越高越舒适。

1.6 统计分析

用Excel建立数据库,全部资料录入计算机,所有数据均采用SPSS 17.0软件系统进行统计分析,描述性分析用均数和标准差表示,计量资料进行t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

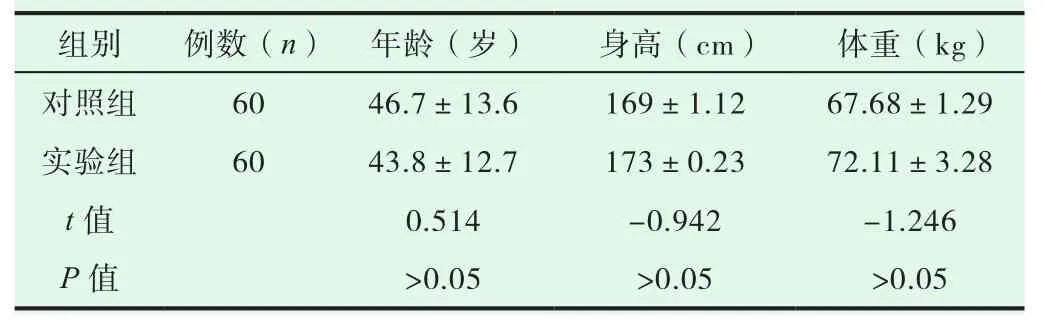

2.1 两组患者一般资料比较

由表1可见,两组年龄、体重、身高差异均无统计学意义(P>0.05),采用相同麻醉方式、镇痛泵配方及参数设定,具有可比性。

表1 两组一般情况比较

表1 两组一般情况比较

组别 例数(n) 年龄(岁) 身高(cm) 体重(kg)对照组 60 46.7±13.6 169±1.12 67.68±1.29实验组 60 43.8±12.7 173±0.23 72.11±3.28 t值 0.514 -0.942 -1.246 P 值 >0.05 >0.05 >0.05

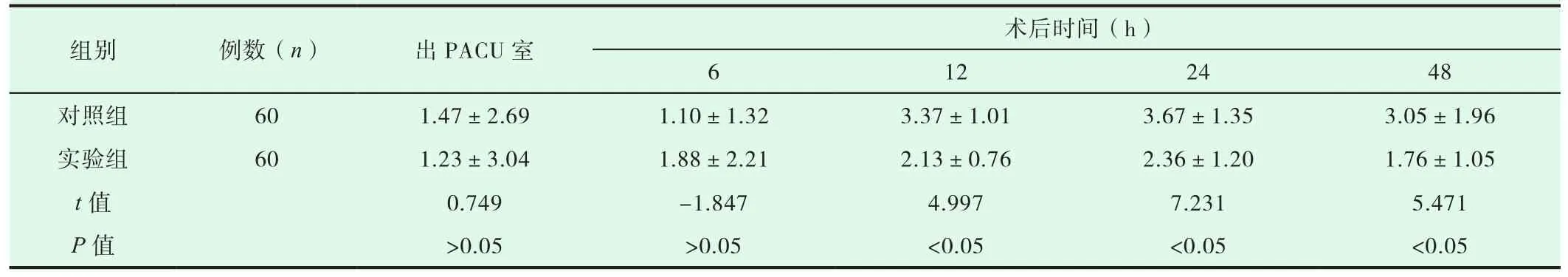

2.2 镇痛效果比较

两组VAS评分比较显示,实验组术后12h、24 h、48h的评分低于对照组,镇痛效果优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),其他时间段两组差异无统计学意义,见表2。

表2 两组VAS评分比较(分,

表2 两组VAS评分比较(分,

12 24 48对照组 60 1.47±2.69 1.10±1.32 3.37±1.01 3.67±1.35 3.05±1.96实验组 60 1.23±3.04 1.88±2.21 2.13±0.76 2.36±1.20 1.76±1.05 t值 0.749 -1.847 4.997 7.231 5.471 P 值 >0.05 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05组别 例数(n) 出PACU室 术后时间(h)6

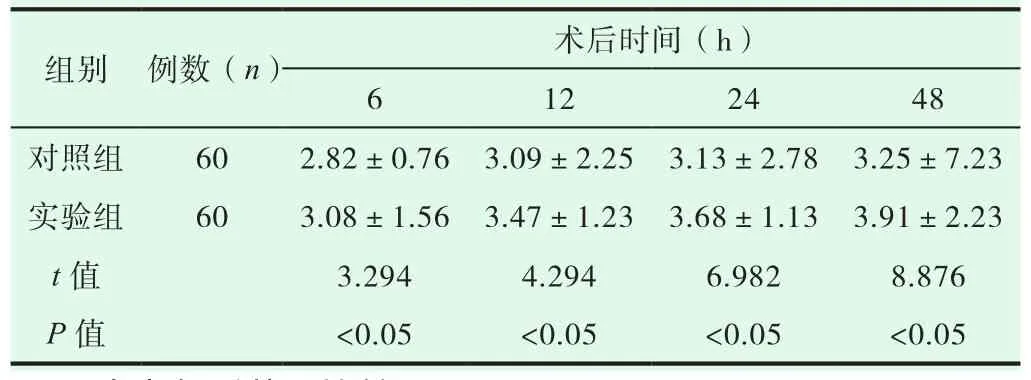

2.3 镇痛满意度比较

实验组术后6h、12h、24 h、48h的镇痛满意度评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组满意度评分比较(分,

表3 两组满意度评分比较(分,

12 24 48对照组 60 2.82±0.76 3.09±2.25 3.13±2.78 3.25±7.23实验组 60 3.08±1.56 3.47±1.23 3.68±1.13 3.91±2.23 t值 3.294 4.294 6.982 8.876 P 值 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05组别 例数(n) 术后时间(h)6

2.4 患者舒适状况比较

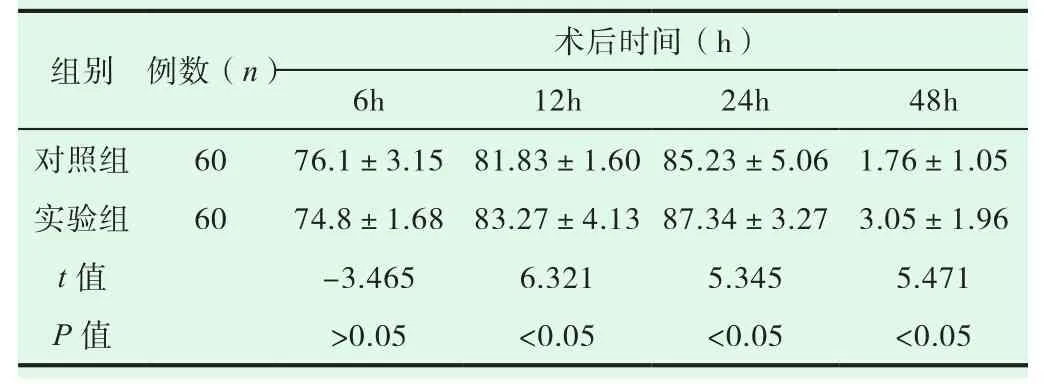

实验组患者术后12h、24h、48h的舒适状况评分高于对照组,组间比较差异有统计学意义(P<0.05),术后6h两组差异无统计学意义。见表4。

表4 两组舒适状况评分比较(分,

表4 两组舒适状况评分比较(分,

组别 例数(n) 术后时间(h)6h 12h 24h 48h对照组 60 76.1±3.15 81.83±1.60 85.23±5.06 1.76±1.05实验组 60 74.8±1.68 83.27±4.13 87.34±3.27 3.05±1.96 t值 -3.465 6.321 5.345 5.471 P 值 >0.05 <0.05 <0.05 <0.05

3 讨论

术后疼痛是机体对疾病、手术引起的组织损伤的一种复杂生理心理反应[7],可刺激机体产生应激反应,引起交感-肾上腺髓质、皮质系统兴奋,儿茶酚胺、醛固酮、皮质醇增多[8],导致患者血压升高、心律失常,心肌缺血缺氧,心脑血管意外发生的机会增多,此外,疼痛引起的应激反应会影响机体的免疫系统而造成其切口愈合不良,影响疾病转归。手术在肛肠疾病治疗中占重要地位,是肛周脓肿、肛门直肠肿瘤等的首选治疗方法。肛门部位神经血管丰富,敏感性强,加之患病部位特殊,待症状加重难以缓解才就诊,导致患者术中及术后疼痛感较强烈,影响其术后恢复期的生活质量。据诸多研究报道显示,术后患者对镇痛的满意度并未完全体现于疼痛的剧烈程度,而与镇痛管理的方法密切相关。传统镇痛模式医患相对分散,管理力度较弱,不能及时了解患者术后镇痛情况,若出现仪器设备异常、患者不适,除非患者呼叫,不然麻醉科医护人员将无法得知,导致镇痛质量不佳,医患沟通匮乏,患者投诉和纠纷,严重影响患者满意度。因此,选择一个能够最大程度的减轻患者术后疼痛的镇痛及管理方式尤为重要[9-12]。

患者自控镇痛(PCA),是一种以患者主动参与、电子镇痛泵与数据无线传输相结合为特点的新型镇痛技术,目前已成为外科术后疼痛治疗最常用的手段。具有用药量合理、血药浓度恒定、便于实施、起效迅速、效果确切、患者止痛自主性强等优点,可真正实现 “按需镇痛”,体现镇痛规范化、个体化、信息化。但由于患者的个体差异及镇痛管理缺陷,使其获得最佳镇痛效果尚有一定难度。Apfelbaum[13]等学者的研究表明,即使已接受镇痛治疗但仍表现出疼痛的患者可达80%,其中中度以上疼痛占65%。导致镇痛不足有诸多因素,如缺乏优良的设备、个性化镇痛方案等,未能形成规范化镇痛管理是主要缺陷。

3.1 两组患者疼痛VAS 分值比较

本研究中,实验组患者术后12h、24h、48h VAS平均评分低于对照组,差异有统计学意义,表明实验组镇痛效果优于对照组,与何苗等学者[14]对胸腔镜肺叶切除患者的研究结果相近。体现了无线镇痛泵系统的信息化优势,通过对镇痛相关数据信息的实时在线管理、分析、统计、存储记录,实验组能在第一时间进行及时有效处理,具有一定的优越性,肛肠科术后疼痛特点个体差异大,主观性强,可引起诸多术后并发症的发生。无线镇痛泵系统可数字化显示24hPCIA泵运行状况,镇痛管理人员发现问题时能第一时间随访;镇痛效果不佳时,可通过中心监控工作站显示迅速进行随访、镇痛补救;出现副反应时,能及时通知病房进行处理,缩短了患者等待治疗的时间。另一方面麻醉科护士定期随访巡视,评价镇痛效果,根据疼痛评分对镇痛不足者、通过调节镇痛泵背景量或指导按压PCA键,来缓解患者疼痛。发现输液管路堵塞、气泡、无液时及时主动有效处理,在一定程度上提高了患者术后镇痛效果。对照组因不能得到麻醉科医生护士及时有效的处理,使患者疼痛未在第一时间得到解决,导致患者痛苦不堪,加之PCIA泵报警后医护人员未及时获得信息并解决问题。此外,报警声易引起患者紧张,并对疼痛治疗质量产生怀疑,从而影响镇痛质量。

3.2 两组患者满意度、舒适度比较

两组患者PCIA泵治疗后,实验组总体满意度、舒适度高于对照组,差异有统计学意义。与李美玲等[15]学者对无线镇痛泵系统在剖宫产患者术后镇痛中应用的研究结果一致。实验组在PCIA泵出现问题能及时主动且有效处理,增加了患者满意度。远程无线智能镇痛泵系统能帮助镇痛工作人员主动进行镇痛补救,变被动为主动,缩短患者等待时间,此外,无线镇痛系统可通过程序的自我调节防止用药过度,有效提高了镇痛质量、患者满意度。有研究显示:患者满意度与疼痛剧烈程度无关,而与镇痛管理的效果显著相关。另一方面,实验组由于避免了床旁报警音的影响,从而提高了患者舒适度。

综上所述,远程无线智能镇痛泵系统应用于肛肠科术后患者的护理中,通过主动追踪随访入组患者,能优化术后镇痛管理流程,提高镇痛质量、患者舒适度和满意度,是有效实施术后患者镇痛指南的护理方法;也是提高护理质量和患者预后的结构化方法;同时,作为一种过程管理模式,也体现了术后患者自控镇痛信息化、规范化管理理念,在一定程度上可推动疼痛护理的专业发展。