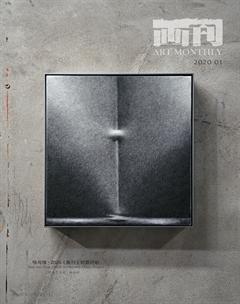

石头不能变成镜子:沈烈毅访谈

孟尧 沈烈毅

孟尧:自2000年创作《雨》伊始,你后续的很多创作都与水、石、木、竹相关,比如在《西湖之水》《入境如梦》《静水流石》《囿》《长堤一痕》《庭院静思》等作品里,就显示了你对自然之物的表达偏爱,这似乎也是你艺术里最为重要的一条视觉线索。

沈烈毅:我从2000年开始的《雨》到如今2020年的《天梯》,近20年所创作的作品是一脉相承的,我觉得脉络就在自然里面。我敬畏自然,我想用我的眼睛和我的双手去模仿自然。我有意去雕琢自然,但尽量地不留痕迹,这是我想达到的理想状态。

孟尧:《静水流石》和《雨》系列,以及《铁壳船》,都是在坚硬的材质上去“模拟”或者“再现”水的各种状态。那是一种化解刚硬的“柔软”,水流淌、滴落在木板、岩石的表面,呈现了水运动时非常自然和灵动的瞬间,这些瞬间又以强烈的材料反差启发观者——重新看待一切坚硬的东西。这是它们打动我的地方。那么,对你来说,用雕塑去表达水,最难的部分是什么?就这批作品而言,你在创作中最想表达的东西又是什么?

沈烈毅:自然与人工、柔软与坚硬、轻与重、动与静、瞬间与永恒、四两拨千斤或是千斤拨四两,所有的对比都让我着迷,这也是我最想表达的东西。说到最难的部分,那就是:我如何表达两个维度上的“水”——眼中的“水”和心中的“水”。

孟尧:有报道说,你8岁溺水的经历,影响了你现在关于水的各种创作,是这样吗?

沈烈毅:不能算是直接联系,我有两次重要的经历让我能在一种非常规的状态下去看水。第一次就是你说的溺水,恐惧的我希望全世界的水凝固。还有一次,因为意外伤害而被担架抬往医院,我是仰面的,天空突然下起了小雨,那一次感觉雨的滴落其实是很慢的。两次经历都离死亡很近,恐惧下的想象力是无穷的。至于后来创作了一系列与水有关系的作品,或多或少和这两次观察水的独特角度有关。上面提到各种对比让我着迷,那生与死才是永恒的对比。

孟尧:好像在《雨》系列,你有些雕塑用的是花岗岩,有些用了墨西哥黑曜石,这些石材的差异,是如何体现在你创作中的?

沈烈毅:用花岗岩创作的《雨》基本上都是偏向于户外的作品,这和花岗岩原料的大体量有关系。而黑曜石是我在美国旅游时发现的,它的最大产地在墨西哥,原料的体量较小,所以我会用它来创作一些偏于白盒子空间展陈和案上的作品。黑曜石偏玻璃质地,而且原料四周可以看见土沁和水自然冲击的痕迹,非常自然。相比较而言,花岗岩很多原材料需要机器和人工去分割,所以很多切面需要放在户外,让自然去养,除去人的味道。

孟尧:在一篇讨论雕塑的文章中,你曾谈到现在有些雕塑家“在过度追求概念性和观念化的同时,忽略了雕塑的本质,不仅使雕塑的传统精神消失了,更激进地将雕塑推向了纯视觉层面的创新”。你所指的雕塑的本质是什么?

沈烈毅:一雕一塑说到底就是一增一减,传统的雕塑精神应该是在一增一减中寻找一种最自然、最平衡的关系。这种关系不仅仅是造型语言,也是一种观念语言。我不是批评雕塑不能玩概念、不能谈观念,而是不希望为了观念而观念,为了概念而概念。很多观念是飘在空中的,它与作品实体没有相互契合的关系,所以很多作品被分开成“好看的雕塑+颇有意味的观念”,而两者没有直接联系,这种组装货是我反对的。

孟尧:你有一件用山西黑花岗石和黑胡桃木做的作品,名字特别有意思,叫《美术馆》,创作这件作品的灵感是什么?

沈烈毅:我只是想在美术馆中不经意地藏一件作品,不留痕迹。它的出现可以不被任何人注意,却能供参观者休息;花岗岩坐垫看着柔软温润,坐上去却冰冷坚硬,很不舒服,这跟现在的“美术馆”给人的感觉是一致的。大家可以探讨它存在的意义。当然,《美术馆》也可以不算一件作品,你把它当成美术馆不太好用的公共设施也行。

孟尧:《天梯》系列的创作,是什么时候开始的?这批作品和《空游云行》之间是否有内在的关联?

沈烈毅:《天梯》是在创作《空游云行》的过程中演化出来的,《天梯》和《空游云行》配合得非常默契。我很多作品都有内在关联,它们在同一个空间出现,可以分开成不同的作品,也可以当成一件作品。在2016年的“杭州纤维艺术三年展”中,我希望《空游云行》作品中的竹巢与竹梯可以构成一个剧场化的概念,让参与其中的人能有一种作品在生长的心理体验。风的吹过让这件作品有了声音,阳光的穿梭让这件作品有了时间感,人与作品的互动又让作品有了情绪,所以剧场化的概念,形容是贴切的。

孟尧:你的很多雕塑都强调公共性,强调作品和环境、作品和人的关系。就你而言,为户外空间做雕塑和专门为室内空间做的作品,创作方法和表达诉求上是否有所区别?

沈烈毅:公共性不是室内和室外的概念,公共性是作品与人之间的关系,是沟通性,是体验感。我有很多作品是追求公共性的,比如我的《跷跷板》和《空游云行》。其实我还有很多所谓的公共艺术作品是拒绝公共性的,或者说我在创作初衷上是想淡化公共性的,我想把我的作品隐藏在自然中,留给有心人。总之,不论是在室外还是室内创作作品,根据环境来制作,这是一个空间艺术家的基本要求,但是我希望我每一件作品都能给观众留一条可以进入其中的通道,有些是敞开的,有些较为隐蔽。

孟尧:除了创作雕塑,你也做装置作品,比如《天空》和《蹺跷板》系列。就我的观察,我发现你的雕塑多着力表达人与自然的关系,表达你对自然的崇拜与敬畏。而在装置作品中,你是否更多思考的是人与社会、人与人的关系?请你就此谈谈。

沈烈毅:这样的区别我还没有仔细思考过,因为现在谈雕塑与装置的界限是较为模糊的。如果我们再模糊一点去谈,雕塑应该是手大于心的,它更强调手感的问题。而装置更容易观念化,应该是心大于手的,它更强调观念的塑造与表达。当然,很多优秀的作品是心手兼备的。《天空》我个人认为是在探讨人与自然的关系。《跷跷板》系列在探讨人与社会的关系、人与人之间的关系。《雨》《天梯》《空游云行》《静水流石》等系列作品,还是在探讨人与自然的关系。这些作品中的雕塑属性和装置属性哪个更强,我几乎没有考虑过。

孟尧:你似乎很喜欢安东尼·葛姆雷(Antony Gormley)的雕塑,他的艺术对你有启发或者影响吗?

沈烈毅:安东尼·葛姆雷是我喜欢的艺术家之一,我认为他的作品很有仪式感、崇高感。如果谈到他最经典的“小人”系列,其魅力是不论将它们放在哪里,都好像要去思考社会和个人之间的问题。所以说他应该是一个有责任感的艺术家。但是安东尼·葛姆雷的艺术于我自身谈不上启发和影响,每个人心中的隔阂与孤独感都不一样,所以作品的表达也会不一样。

孟尧:你曾说你所有的描述都不可能比自然更丰富,这是一句带有悲剧色彩的感慨吗?

沈烈毅:这应该算是一种自省的说法,谈不上悲剧或者悲观。我常常从自然着手去创作作品,所以我也明白任何作品不论如何接近自然的面貌,也终究不是自然。有一则禅宗故事,讲的是中国南禅七祖怀让磨砖为镜来点化了马祖道一的故事。既然怀让告诉马道一不论花多少时间,石砖都不能变成镜子,那么我的石头不论怎么表达雨的特性,终究也不能转化为雨。这就是艺术家该做的事情——作品的表达,是石是雨不是事物形态的变化,而是内心世界的变化。