基于VOSviewer的2019新型冠状病毒病中医临床诊疗可视化分析*

陈晓娜,刘 宁,郑培永,方 泓,张天嵩,袁 敏**

(1. 上海中医药大学上海中医健康服务协同创新中心 上海 201203;2. 上海梅斯医药科技有限公司 上海 200235;3. 上海中医药大学附属龙华医院 上海 200032;4. 复旦大学附属上海静安区中心医院中医科 上海 200040)

1 引言

2020 年 2 月 11 日 WHO 正式将新型冠状病毒引发的疾病的命名为2019 冠状病毒病(corona virus disease 2019,COVID-19),该疾病于2019年12月31日首次从中国武汉报告[1]。截止2020年2月22日全球受影响的国家和地区共有28 个,累计发病患者77794 例,其中中国 76392 例,死亡病例 2348 例,湖北省 63454 例[2]。2019 年COVID-19 的发生、发展符合中医学对疫病的认识,且据治愈率反馈,中医药对该病的临床应用收效甚佳。目前,中医药治疗该病的相关文献的研究方法总以描述性统计学分析[3],网络药理学分析[4]以及部分临床病例分析[5]为主,对该病的研究内容总以病因病机[6]、辨证论治[7]、五运六气[8]为主。统观发现当前中医药治疗COVID-19 的研究以理论居多,且数据规模较小,在全局视角下的分析尚有欠缺,因此本文结合古代中医学对疫病的认识,利用文献计量学方法、数据挖掘技术和VOSviewer 软件对已公布的全国范围内的中医药治疗COVID-19 的相关数据进行整合分析,讨论结合数据客观性以及专业主观性,以期全面的对COVID-19 的中医药治疗进行探讨,为现代中医临床诊疗提供参考。

2 资料与方法

2.1 数据来源

本文选用文献来源于已公布的各省市发表的中医相关的诊疗方案、各医疗队发布的中医药处方或方案、中国学术期刊(网络版)(CNKI-CAJD)发表的相关文献(采集时间截止于2020年2月22日)。

采用关键词为“中医”“中药”“新型冠状病毒”“新冠肺炎”在CNKI-CAJD 中进行主题组配检索,共获得文献97 篇。同时采用以上关键词收集到已公布在报刊、卫健委官网、医疗信息网的各省市发表的中医相关的诊疗方案、各医疗队发布的中医药处方或方案的文献22篇。共计获取119篇文献。

2.2 数据处理

采用Microsoft Excel 2010 对纳入文献中的用药进行拆分整理,运用文献计量学方法、相关数据挖掘技术和VOSviewer 软件对纳入文献中的用药情况进行分析。数据处理主要是对数据进行规范,本文以《中药学》[9]《中国药典》[10]《方剂学》[11]《中医诊断学》[12]对获得的数据进行中药、方剂、证型的规范化处理,如生地统一为生地黄、白芍药统一为白芍、湿困脾胃统一为湿邪困脾等。采用Microsoft Excel 2010 保存规范后的数据,利用Microsoft Excel 2010 的数据转换功能,将需要分析的数据转换为Refworks 格式,以利于运用VOSviewer软件进行分析。

2.3 软件介绍

VOSviewer 是由荷兰莱顿大学Ludo Waltman 和Nees Jan van Eck 研发的建立于可视化技术的处理文献知识单元的免费图谱工具[13]。本研究使用VOSviewer 进行文献计量可视化分析,将纳入分析的文献进行整理,运用VOSviewer 软件绘制药物共现知识图谱。图中每1种颜色代表1个聚类,每1节点代表1味药物,节点的大小表示药物的使用频次多少;节点之间的连线代表药物的共现关系,连线越粗表示共现的频次越高,关联度越高,研究价值越大。

3 结果

3.1 一般情况分析

此次新冠疫情发病迅速,而本研究采集数据时间截止于2020年2月22日,因此纳入研究的文献在时间分布上较一致(多在2020 年1-2 月左右),而部分文献存在基金资助内容缺失的情况,因而一般情况分析以期刊分析为主。

表1 频次TOP 10期刊的基本情况

整理纳入研究文献的期刊,并对出现频次TOP 10期刊的基本情况进行统计(表1)。分析发现,TOP 10期刊共出现频次为109 次,平均影响因子(2019)为0.876。其中,《医药导报》《中医杂志》《中华中医药学刊》属核心期刊代表,共计出现36 次,占TOP 10 期刊总频次的33.03%;《世界中医药》《中医杂志》《中华中医药学刊》的影响因子均高于平均影响因子,占TOP 10 期刊总刊数的30.00%。从中可见《中医杂志》为本研究高质量数据的主要期刊来源,也是中医药防治COVID-19的主要载文期刊。

3.2 现代中医临床诊疗用药数据分析

本研究所获取的119 文献中共涉及中药299 味,累计频次为3695 次;方剂133 张(含自拟方),累计频次为536次;证型71类,累计频次为458次。将采集的中药、方剂以及证型进行标准化处理并转换为Refworks格式,导入VOSviewer软件进行分析,获得以下结果。

3.2.1 COVID-19高频中药与方剂分析

(1)从高频药物及方剂看总体方药特点

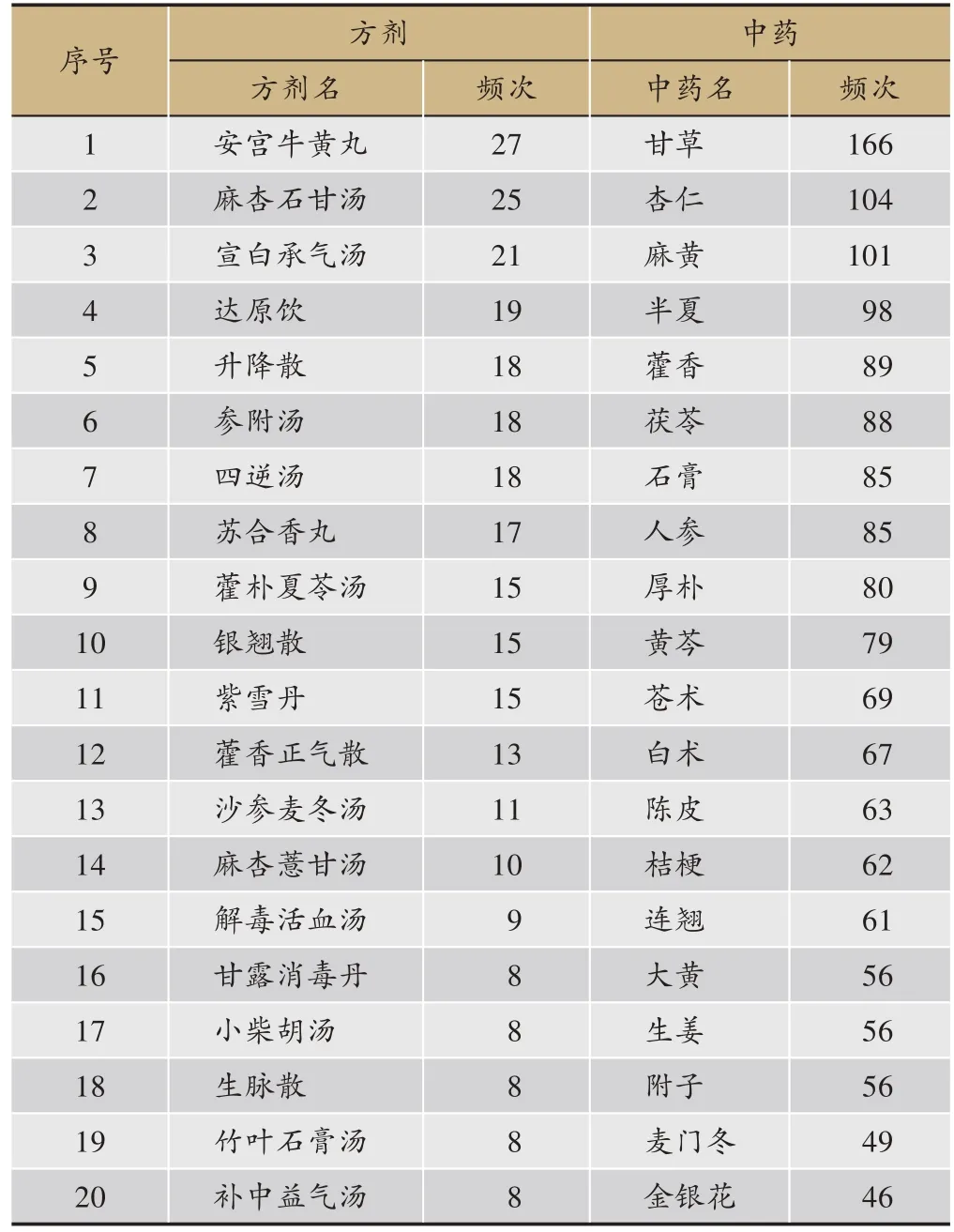

经统计,总频率TOP 20 中药共出现1560 次,占中药总频数的42.22%(表2);总频率TOP 20 方剂共出现291 次,占中药总频数的54.29%(表2)。根据高占比推算,高频中药、方剂可代表总体药用药、用方特点。

由表1可知,治疗COVID-19的高频中药TOP 4有甘草、杏仁、麻黄、半夏,分析TOP 20 中药发现高频中药以解表药、清热解毒药、化湿祛痰药以及补益药为主,味多辛甘兼有寒热,归经多于心肺脾胃。药物中以清热解毒药(大黄、连翘、金银花、黄芩、石膏)和化湿祛痰药(藿香、茯苓、陈皮、苍术、厚朴、茯苓、半夏、杏仁、桔梗)比重最大,超过总体用药频数的1/4;治疗COVID-19 的高频方剂TOP 4 有安宫牛黄丸、麻杏石甘汤、宣白承气汤、达原饮,分析TOP 20方剂发现高频方剂以解表清热剂、开窍剂、补益剂、辟秽祛湿剂为主,方剂中解表清热剂与开窍补益剂比重较大,近总体用方频数的1/2。其中,解表清热剂(升降散、银翘散)提示COVID-19 临床中早期以湿、热为主要证型。开窍补益剂(宫牛黄丸、四逆汤、竹叶石膏汤)提示危重症患者常见热、痰证型,寒厥、阳脱之证。也提示了恢复期重视气阴双补,缓养元气。如此可见中医药在疾病的早期、危重期和恢复期都能发挥作用。

(2)从密度图看高权重药物特点

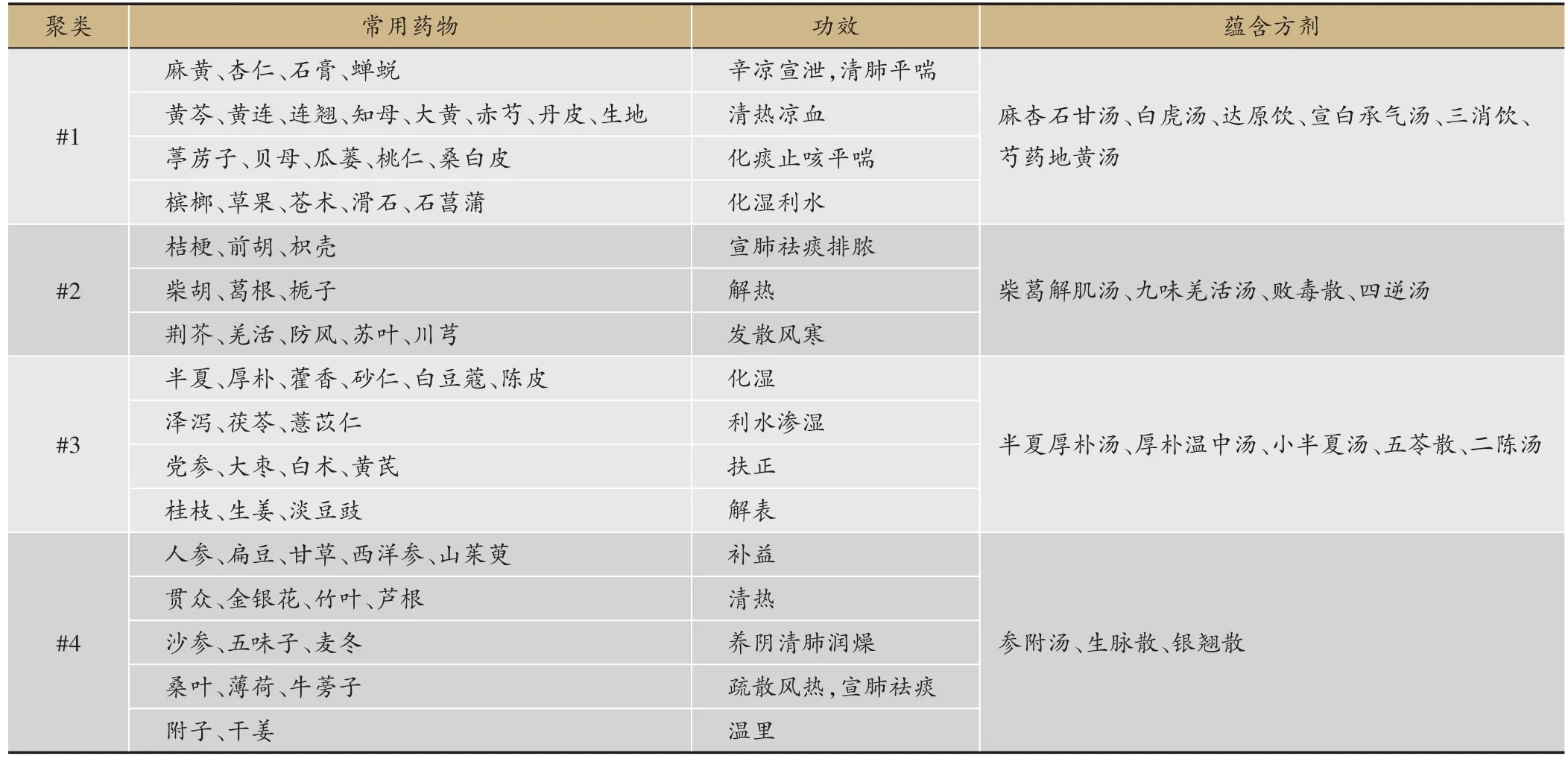

VOSviewer提供了基于聚类的密度图。在聚类密度图中,元素的密度取决于周围元素的数量及其权重大小,其计算公式为)[14],且以红色和蓝色表示主题附近的密度情况,其中红色为主的暖色区域代表高密度区,蓝色为主的冷色区域表示低密度区。通过调整药物出现频次(频次≥15次)得到299 味中药的密度图(图1),寻找图中红色为主的高密度区,及区域内的高权重药物,结合药物的频次分析,得到3 组高权重药组:①密度最高的为:甘草、麻黄、杏仁、石膏、黄芩、藿香、半夏、茯苓、人参、附子;②其次为:大黄、连翘、金银花、桔梗、苍术、厚朴、陈皮、生姜、白术、附子、麦门冬;③再其次为:金银花、芦根、葶苈子、知母、薄荷、薏苡仁、槟榔、草果、柴胡、白芍、黄芪、五味子。

表2 COVID-19临床方剂与药物TOP 20频次表

图1 COVID-19药物密度图

从中可见COVID-19 的高权重药物以解表药、清热药、燥湿药以及补益药为主。将以上这些药物根据图1 中的远近关系,进行归类得出表3,间有祛邪药组(藿香、厚朴、苍术、草果、槟榔;麻黄、黄芩、石膏、大黄、葶苈子)和补益药组(人参、麦冬、附子、五味子、桑叶、沙参),可为临床提供参考。

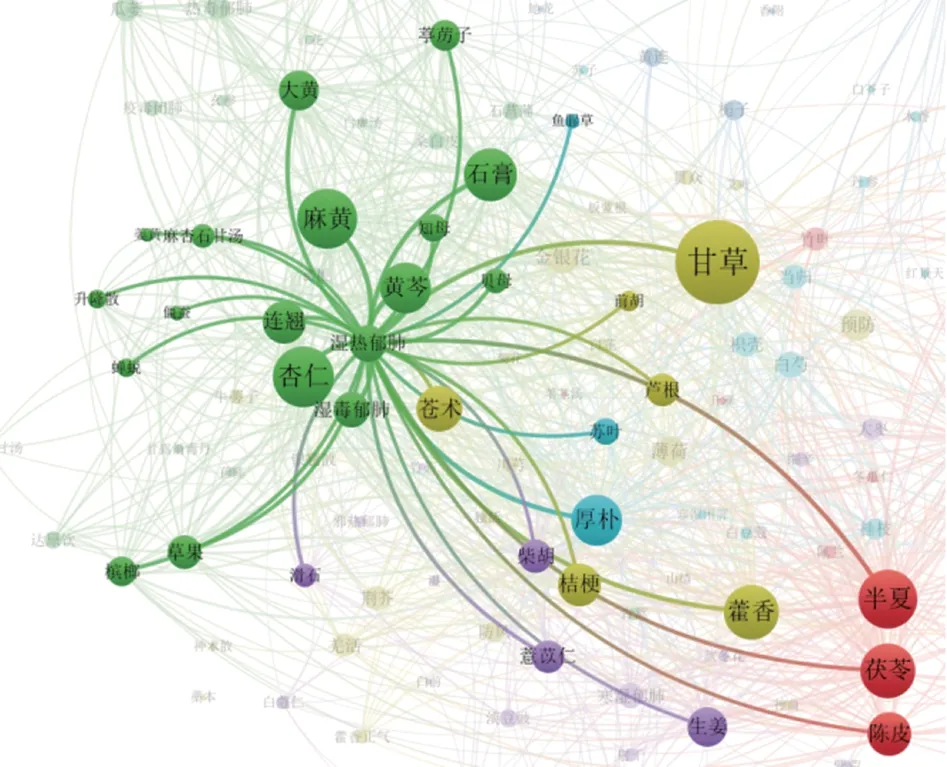

(3)从聚类图看主要布方思路

VOSviewer 提供了聚类图,其要理为聚类簇内部各元素间具有较高的相似性,而不同簇间存在较高的相异性,其网络聚类算法类似Modularity,具体为:[14]。 图 中相似颜色的节点即为同一聚类,节点越大表示其代表的中药出现频次越高,节点连线越多表示药—药间的联系越丰富。通过调整药物出现频次(频次≥15 次)得到299 味中药的聚类图,共有4 个聚类(图2),将每个聚类里的药物细分得到表3。依据各聚类中常用药组的功效可知COVID-19 用药以祛邪(麻黄、石膏;黄芩、黄连;槟榔、草果;防风、荆芥)为主兼佐扶正(茯苓、薏苡仁;附子、干姜;人参、西洋参)。结合文献可见,新冠临床组方思路多元而不拘一论,主要源于《伤寒杂病论》(即《伤寒论》、《金匮要略》)的六经辨证(麻杏石甘汤、柴葛解肌汤、白虎汤)以及温病中的三焦辩证(三消饮)、卫气营血辨证(达原饮)(表4)。

表3 COVID-19高权重药物特点

3.2.2 COVID-19治疗期方药证分析

图2 COVID-19药物聚类图

表4 COVID-19聚类药物特点

表5 COVID-19治疗期临床证型TOP 10方药表

此次COVID-19 相关文献中,主要致病因素可归为:寒湿、湿热、湿毒、热毒和疫毒,涉及的证型,除“内闭外脱”外,TOP 5 证型分别为:湿热郁肺、湿毒郁肺、寒湿郁肺、热毒郁肺、疫毒闭肺(表5)。分析发现,治疗期的各证型中(除内闭外脱外),基本以麻杏石甘汤为基础方随症加减,麻杏石甘汤方出仲景,效可宣清(麻黄、石膏),功含宣降(麻黄、杏仁),是治肺热,平肺气的良方,与COVID-19 的临床表现(发热、胸闷、痰)相合。考虑该方药组可解寒、热、毒3 邪,药简4 味便于加减,因此备受COVID-19 临床青睐。为研究个证型方药分布,遂选取内闭外脱、湿热犯肺、寒湿郁肺、湿毒郁肺、寒湿郁肺、热毒郁肺、疫毒闭肺等COVID-19治疗期典型证型,做方药可视化分析(图3-图8)。

(1)内闭外脱

内闭外脱证方药(图3)中既有温病三宝(安宫牛黄丸、紫雪丹、至宝丹)、苏合香丸等芳香开窍方又有四逆汤、四逆加人参汤、生脉散等养益救复之方。结合叶天士言:“温热病救阴犹易,通阳最难,救阴不在血而在津与汗”可知,COVID-19 急救之时除用附子、干姜等回阳救逆之药,仍应考虑麦门冬、人参等清补阴津之药,以使阴阳相调。官方治疗方案将中成药(以注射剂为例,如参麦注射液、生脉注射液)并入危重型内闭外脱证的治疗参考中,符合本节内闭外脱方药图的布方思路,证实此图所含组方思路和药对可用于临床辩证施治。

(2)湿毒(热)郁肺

对比湿毒郁肺方药图(图4)、湿热郁肺方药图(图5)发现2种证型的方药相似度极高。考量新冠肺炎兴起与爆发正值冬末春初,因受回暖节气影响湿易生热,此特点从7 版官方治疗方案中普通型湿毒郁肺证的临床表现亦可复证,因此湿毒方药中多有湿热治剂,遂在此节将2证逐次分析。

图3 内闭外脱方药图

图4 湿毒郁肺方药图

图5 湿热郁肺方药图

图6 热毒郁肺方药图

图7 疫毒闭肺方药图

图8 寒湿郁肺方药图

分析湿毒郁肺方药图,通过槟榔、草果、大黄、鱼腥草等截疟解毒药可知治疗湿毒郁肺证重于截疟解毒;通过藿香、苍术、薏苡仁等化湿渗湿药可知治疗湿毒郁肺证重于借脾祛湿;通过蝉蜕、僵蚕、枳实等主行主通之药可知治疗湿毒郁肺证重于调解气机。由此,解毒、祛湿、理气即为湿毒郁肺方药图的主要布方思路,此组方思路可用于临床辩证施治。

周知湿热缠绵,难以治疗,施药常困于祛湿易燥、除热易湿之维谷,参考“通阳不在温而在利小便”来解释湿热(毒)郁肺证中芦根-滑石、藿香-苍术的用药思路,即藿香-苍术等芳香之药药力轻扬,祛湿时湿热难愈,此时予芦根-滑石等甘淡之流,可渗湿于热下,且通阳复行中轴之气,以成运化,如此可解湿热缠绵。此组方思路可用于临床辩证施治。

(3)热毒郁肺

热毒郁肺方药图(图6)展现出的治疗思路为“宣上泄下”,可结合中医学五脏表里论——“肺与大肠相表里”来解读,即肺与大肠联系密切,所以肺脏热证常伴随肠道热证,由此图中可见“热毒滞肠”证型。因而治疗方法是通过银翘散、麻杏石甘汤以及薄荷、桔梗、杏仁等轻剂发散药提壶揭盖,以宣肺气,驱热外出;再以“宣白承气汤”以及大黄、石膏等泄下之方药釜底抽薪,以通腑气,逐热毒于下。中医治疗介入COVID-19的先行军从“清肺解毒汤”开始,分析官方治疗方案中中医证型的临床舌脉,可见热证频出,毒象越多,推论热毒症状或为此次COVID-19 的重点防治对象之一,因此热毒郁肺方药图的组方思路可用于临床辩证施治。

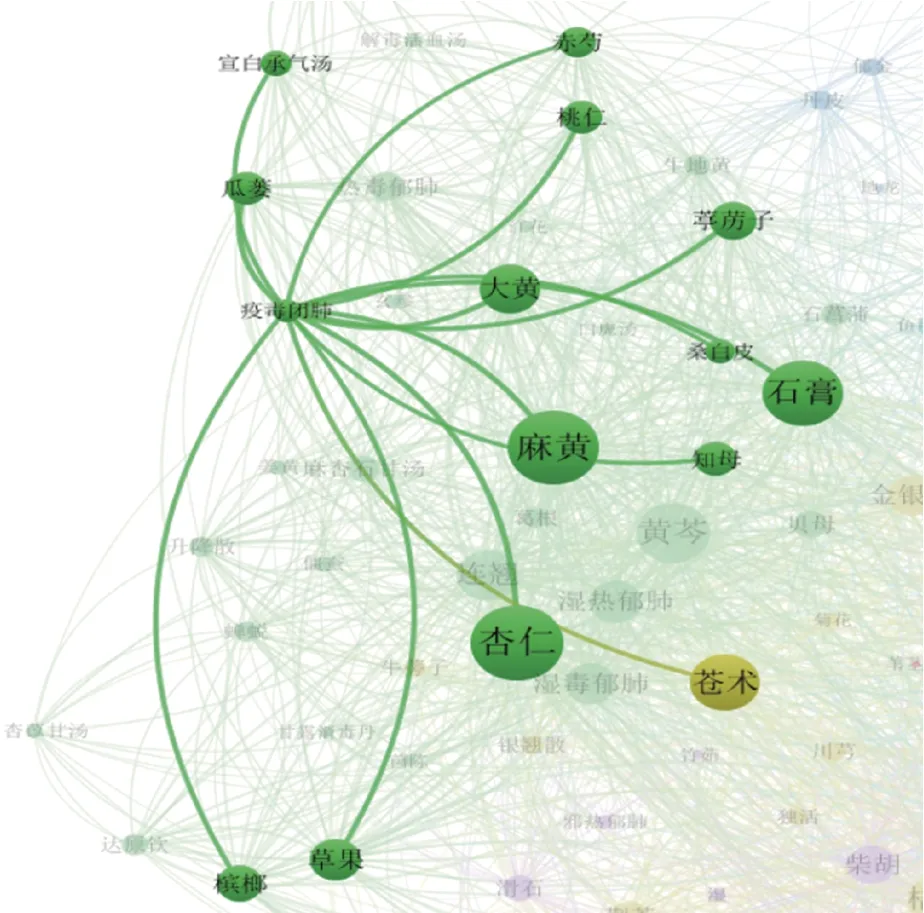

(4)疫毒郁肺

疫毒郁肺方药图(图7)中多为截疟、清热、除湿,平霍乱等功效的药对,如槟榔-草果、瓜蒌-葶苈子、赤芍-苍术等,图中咸见补益配药,为使药力集中,药效更优。由此可观疫毒郁肺证型以攻毒为主,对比官方治疗方案中重型疫毒郁肺证的推荐处方可见,官方推荐处方中有黄芪药类,且仅以10 g 之布,考虑此证归属于重症之列,黄芪意在平诸攻偏性,固危患正气。故可与疫毒郁肺方药图做出区分,因而临床遇疫毒郁肺证型应整体辨病,辨证考量补益药的添加与否。

(5)寒湿郁肺

图9 COVID-19预防相关条目中药共现聚类图谱

寒湿郁肺证的遣方思路为解表、祛湿、补中。参考寒湿郁肺方药图(图8)可解:解表用仲景名方小青龙汤以祛寒湿,辅柴胡、桔梗等开气机枢纽,肺气达则效倍增;祛湿则用藿朴夏苓汤、藿香正气散以清热祛湿,加之槟榔、草果等清热截疟;补中合《温病条辨》“伤寒所伤者阳气也”之指导,用人参、干姜、大枣等补益之品,佐作均衡,以保证祛邪不伤正。寒湿郁肺证在官方治疗方案中系普通型组,受季节影响较大,然隆冬虽过,亦有春寒时邪,因而此组方思路对COVID-19临床施治仍有辨证价值。

3.2.3 COVID-19预防、恢复期方药证分析

“治未病”与“预防”相得益彰,是COVID-19 防控工作中重要的一环,具有重要的研究意义。COVID-19临床文献共有21篇涉及预防项类,主要内容包括中药、方剂、香囊、足浴、药膳及体质辨证等方面;共53篇涉及恢复期项类,主要涉及脾肺肾3 脏以及气血阴阳亏虚等内容。

(1)预防期中药分析

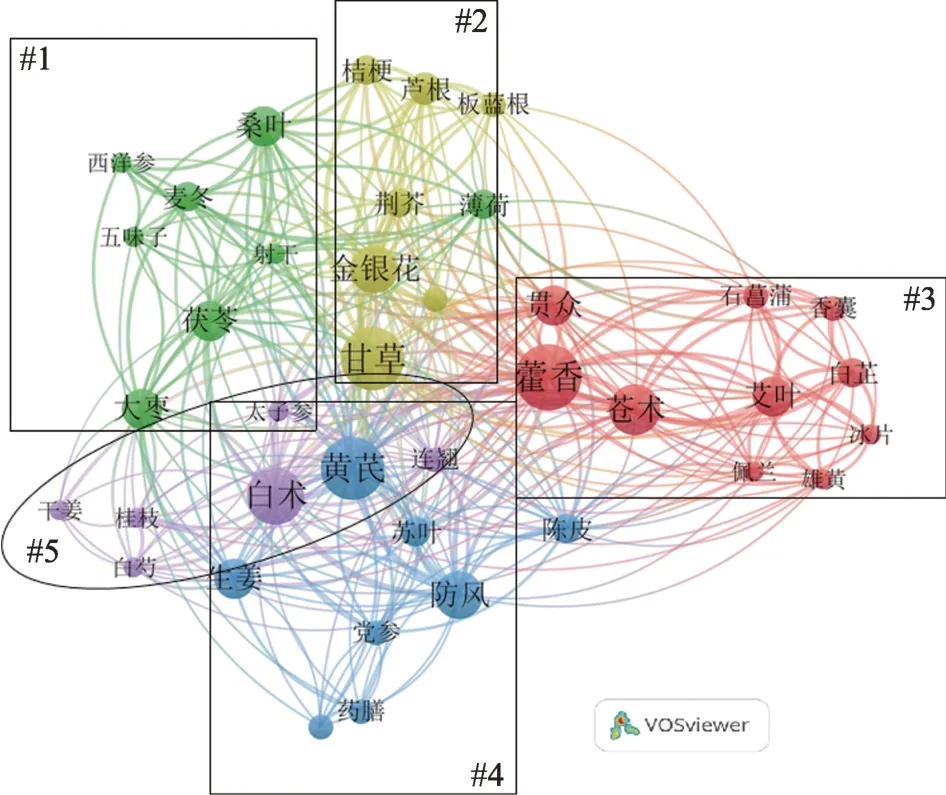

统计COVID-19 预防的中药共109 味,使用频次≥8 次的药物有:藿香、甘草、黄芪、白术、苍术、金银花、防风、艾叶、生姜、茯苓、贯众、大枣、桑叶。将此21 篇涉及预防的文献中的相关数据通过VOSviewer 进行聚类,调整项目出现次数为3,共获得5 个聚类(图9、表6),聚类显示中医药预防COVID-19形式多样,除常规方药还有药膳、外用香囊等特殊形式。

调节软件中的min strength 值为3,获得预防中药组合图谱(10),通过这一图谱可获得药物关联度较高的子网络,清晰地看出中医药在预防COVID-19 中高频次中药黄芪和藿香的组合情况。基本组合:黄芪、防风、白术、茯苓、苏叶、苍术、藿香、金银花、甘草;以基本组合为基础,针对疫情的实时认识以及临床实际情况可衍生出二级组合,即黄芪常配伍贯众、连翘以清热解毒;藿香常配伍艾叶、白芷制作香囊;沙参、桑叶、芦根以养肺阴、润肺燥,避免感邪。

(2)恢复期方药分析

经统计得COVID-19 恢复期药物94 味,使用频次≥8 次的药物有:甘草、茯苓、麦门冬、半夏、白术、陈皮、黄芪、沙参、人参、桑叶、扁豆、五味子、砂仁、党参、藿香、竹叶、西洋参、玉竹、天花粉、石膏。将此53篇涉及恢复期的文献中的相关数据通过VOSviewer 进行聚类,调整项目出现次数为3,共获得4个聚类,根据每个聚类中的主题证型将COVID-19恢复期临床方药划分为:气阴两伤类、脾虚类、肺虚类以及肾虚类,其代表方剂及常用药物详见表7,另有脏腑合病尽详于图谱(图11),不复赘述。联系图表可推知,COVID-19恢复期的调理原则较清晰,着肺脾肾3脏为主要调理对象,间辨气血阴阳,考病全面。另此处用清透、芳香之药以利湿,暗合叶氏“透风于热外,渗湿于热下”的治病思路,湿下可通阳,为分解湿热的良法;在补益方面,COVID-19 临床用方以补气和中为主,用药以养阴为主,补而不急,养而不滞,是处于恢复期的COVID-19患者需要的调养方式。

表6 COVID-19预防相关条目中药聚类表

图10 COVID-19预防相关条目中药组合网络图谱

表7 COVID-19恢复相关条目方药组合表

图11 COVID-19恢复相关条目方药组合网络图谱

4 总结

瘟疫之来,以时代而异,以风土为移,故古今方药不同,南北治疗迥异[15],临证时当辨在表在里,在阴在阳,结合四时气运,随人虚实治之。此次我们通过分析收集的COVID-19 的中医药遣方用药结果,具总结有以下特点。

4.1 方药

通过高频药物、高权重药物分析可知COVID-19临床用方以解表清热剂(升降散、银翘散)和开窍补益剂(宫牛黄丸、四逆汤、竹叶石膏汤)为主;临床用药以清热解毒药(大黄、连翘、金银花、黄芩、石膏)和化湿祛痰药(藿香、茯苓、陈皮、苍术、厚朴、茯苓、半夏、杏仁、桔梗)为主;临床治病思路以六经辨证(麻杏石甘汤、柴葛解肌汤、白虎汤)、三焦辩证(三消饮)、卫气营血辨证(达原饮)为指导。温病三宝的频繁出现说明中医药在急救方面效果突出,麻杏石甘汤做为基础方被应用于临床大部分证型中说明经方治今病的价值;

4.2 证型

COVID-19 临床以内闭外脱证、湿毒(热)犯肺证、热毒郁肺证、疫毒闭肺证等证型最为常见,此5种常见证型系官方治疗方案中普通型和重(症)型病类,结合方药分析可知中医介入COVID-19的防治工作普遍应用于COVID-19早期、危重期和恢复期,主要作用于普通型和重(症)型两类病例;

4.3 分期

本次研究共计21 篇临床文献涉及COVID-19 预防项类别,占总数据的34.43%,共计53篇涉及COVID-19恢复期项类,占总数据的86.89%,文献内容包括方药、香囊、足浴、药膳及体质辨证等方面研究。COVID-19 在预防期的中药基本组合为黄芪、防风、白术、茯苓、苏叶、苍术、藿香、金银花、甘草;COVID-19 后期恢复主要以着肺脾肾3 脏为主要调理对象,常用方剂可参考沙参麦冬汤、四君子汤、参苓白术散、补中益气汤、大补元煎、阳和汤、附子理中汤等。结合文献可发现中医药治疗COVID-19注重祛邪与扶正并进的固正思想,据由此可推测患者愈后情况在整体上正趋向良好,在国内已完成初步控制大规模扩散的今天,早期预防或成为今后中医介入COVID-19防治的重要工作。

5 讨论

本研究运用文献计量学方法,结合数据挖掘之可视化技术对COVID-19 相关公开文献(采集时间截止于2020年2月22日)进行方药,证型等方面的研究,讨论了古代预防疫病的特色等回溯性内容,可为当下临床提供参考。本研究仍存在不足,如数据收录范围具有局限性,数据质量良莠不齐,统计结果具阶段性特点等。这也是中医现代文献学面临的问题之一,即现代中医数据库存在格式难以统一,证型难以规范,数据难以实时更新等。这提示了全国范围内的突发公共卫生事件的临床流行病学调查研究体系亟待建立,中医介入重大疫情的应急防控处理制度急需完善。