在线学习环境下小组学习的协同策略研究

摘 要:在线小组学习是在线学习环境下最重要的一种学习模式。文章首先分析了因学习环境改变而导致的在线小组学习出现的新特征,提出了在线小组学习的基本教学组织形式是在线学习小组;然后,在参考了Misanchuk和Anderson模型标准的基础上,提出了在线学习小组的三种互动类型,即在线互助小组、在线合作小组和在线协同小组;接着,讨论了在线小组学习协同策略问题的实质,即为实现“创新”的学习目的所采取的一切手段和谋略——有利于促进在线协同小组成员“协同”互动;最后,探讨了在线协同小组的分组策略、组织策略和共识达成策略。

关键词:小组学习;在线学习环境;协同策略;小组分组;共识达成

中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2020)05-0024-06

在传统课堂教学中,小组学习(Group Learning)的应用非常普遍,它的基本教学组织形式是学习小组,简称“小组(Group)”。小组可以根据成员组成数量、组织结构、活动方式的不同,划分为很多种不同的类型,但本质是基于成员之间的相互依赖。[1]赵建华在综合了国内外众多研究者对小组的认识及其观点后,将小组定义为:“由两个或两个以上的不同个体组成,这些个体称为小组的成员;成员之间相互依赖、积极互动、彼此影响;具有调节成员行为的价值与规范;成员个体根据完成任务的需要而扮演一定的角色。”[2]

在线学习环境下的小组学习(Group Learning in Online Learning Environment),简称“在线小组学习(Online Group Learning)”,是随着信息技术,尤其是网络技术在教育教学过程中的应用而诞生的一个新概念。与传统课堂面对面学习环境相比,在线小组学习环境面向互联网(World Wide Web,简称Web),所以也称为基于Web的小组学习(Web-based Group Learning)。

一、在线小组学习的特点

1.在线小组学习的新特征

学习环境的不同,导致了在线小组学习出现了与传统课堂小组学习不同的新特征:①小组成员之间的交流必须借助于媒介(比如文本互动、即时会议等方式)才能完成。②小组成员之间的交流不再受时间的制约。无论是同步沟通,还是异步讨论,小组成员拥有了更多信息获取渠道和潜在的互动机会。[3]但时间上的自由也产生了诸如成员关系疏远、学习效率降低等新问题。[4]③小组成员之间的交流不再受空间的限制。固定的面对面集会场所被可随身携带的设备所取代,只要能接入互联网,小组成员就可以在世界任何地方讨论小组任务。但空间上的解放也面临诸如成员学习动机的持续保持、角色扮演、在线小组学习相关技巧等新问题。[5]④小组成员之间积极的相互依赖关系只能在他们参与小组活动过程中形成和增强。小组成员彼此都隐藏在虚拟的网络之中,缺乏现实世界中面对面的直观的接触和了解,他们的信任关系不可能迅速达成,而只能在小组活动过程中逐渐形成和不断增强。[6]

2.在线小组学习的基本教学组织形式

学习环境的不同,并没有导致在线小组学习的内在组织形式发生改变:①在线小组仍然由成员(或者他们的代理)组成;②成员之间相互依赖、互动、影响;③具有价值与规范;④为完成小组任务每个成员需要扮演一定的角色。

因此,在线小组学习的基本教学组织形式是在线学习小组,简称“在线小组(Online Group)”。

二、在线小组的类型

依据不同的划分标准,小组可以被分为多种类型。比如,最具代表性的Engleberg和Wynn分类法将小组概括为七种基本类型。[7]再比如,Johnson兄弟分类法专门针对小组协同学习,将小组分为三种协同类型。[8]

Harasim等认为,在线学习环境下的小组学习是一种深层次的基于通讯会话、合作与社会交换的学习;[9]Misanchuk和Anderson在Harasim等观点的基础上,结合在线学习社区的性质,进一步提出了一个在线学习社区的三层互动模型(以下简称“Misanchuk和Anderson模型”),将学习者之间互动的深度依次划分为通讯、合作、协同三个层次。[10]

在线学习社区是在线小组学习过程中所形成的学习环境与人际团体的总和。[11]因此,笔者认为,对在线小组的类型划分可以参考Misanchuk和Anderson模型标准,分为在线互助小组、在线合作小组、在线协同小组三大类型。如表1所示。

对不同在线小组类型及其学习模式的说明如下:

(1)在线互助小组与在线个性化学习两种学习模式的区别在于:在线互助小组可以为因个人问题需要帮助的成员提供支持和鼓励,但这些问题与小组学习的共同目标无关;在线个性化学习的学习者个体则不会因个人问题而互相结成小组的形式,当遇到困难时,他们努力不去干涉其他学习者的学习活动,仅从学习资源、教师指导中获得帮助。

(2)在线合作小组与在线协同小组两种学习模式的区别在于:在对学习控制的主动性上,在合作小组中教师掌握着对学习的控制,他们拥有决定任务属性的绝对权力,合作小组成员是被动的,而在协同小组中,在学习任务确定后,学习的控制权力分布在所有参与者之中,协同小组成员可以依靠自身努力获得对学习(比如资源、地位等)的部分掌控;在对任务的处理方式上,合作小组倾向于化整为零,将学习任务分解成若干子任务后再分派给成员完成,每个成员仅负责一部分子任务,而在协同小组中,成员不会将学习任务进行分解,他们群策群力,共同工作,一起解决问题。[12]

三、在線小组学习的协同策略研究

在线学习环境下的小组协同学习(Group Collaborative Learning in Online Learning Environment),简称“在线协同学习(Online Collaborative Learning)”,是当前教育(技术)学、心理学和计算机领域研究的热点问题,它的基本教学组织形式是在线小组的三种互动类型之一——在线协同小组。

在线协同学习的核心内容是在线学习环境下的协同知识建构,它有两个典型特征——协同、创新,即成员之间通过“协同性互动(协同)”的方式,实现“协同知识建构(创新)”的目的。[13]

因此,在线小组学习协同策略问题的实质就是,为实现“创新”的学习目的所采取的一切手段和谋略。

1.在线协同小组的分组策略研究

在线学习环境下,协同小组是协同学习开展活动的基本教学组织形式,[14]其成员之间被互称为“学习伙伴”[15]。因此,寻找协同小组中的学习伙伴,探讨协同小组的分组策略,是研究小组学习协同策略的第一个重要问题。

Ogdin指出,在线学习社区具有边界与排他性,即在线小组的内在组织(人际团体)必须要明确界定其成员,判断某个学习者(或者他们的代理)是或者不是小组成员。[16]

目前,协同小组的基本分组原则是同质分组和异质分组,在此基础上,较为成熟的分组策略主要有弹性分组、能力/资质分组、合作分组等;[17]较新的分组策略有基于模糊理论的分组策略[18]、基于KNN算法的学习伙伴分组策略[19]、基于学习行为模型的分组策略[20]等;此外,在一些协同学习系统平台(以下简称“系统”)上,也提供了对分组过程策略的设计,比如,由北京师范大学黄荣怀教授带领的团队开发的国内第一个面向协同学习的学习支持系统WebCL(Web-based Collaborative Learning),提供了一个智能代理e-Tutor代替真人助教角色,其中一个重要功能就是对学习者进行分组。[21]再比如,日本大阪大学以“FITS/CL(自动协商建组)”框架为基础开发的“机会分组模型(Opportunistic Group Formation)”是一种动态的协同学习分组方式,当系统检测到学习者适合从个性化学习模式转变到协同学习模式时,将推荐匹配的学习者组成协同小组,为每个成员设定合理的学习目标和社会角色。[22]

基于以上表述,笔者发现目前针对协同小组分组策略的研究有三个方面的重要转变:①技术支持,从传统的教师手动指派分组,转变为计算机支持下的智能化推荐分组;②分组依据,从单一的以学习者成绩为依据,转变为以学习者特征分析及提取(学习风格、知识水平、性别等)为依据;③形式变化,从持续不变的静态分组形式,转变为追求小组学习效益最大化的动态分组形式。

据此,笔者建议在线协同小组通过以下三个阶段进行分组:[2]

阶段一,技术支持:分组启动阶段。系统基于学习者及其所处知识状态启动分组过程。

借助于系统,学习者可以自行直接设置一个协同情境,比如,基于在线课程学习的大环境,为了解决当前所面临的某个问题(与学习目标有关),邀请有相同意向的其他学习者加入到这个协同情境中来;或者,由系统向学习者智能推荐组建小组的建议并发出邀请,接受了邀请的学习者(以下简称“受邀者”)可以通过接纳建议启动协同小组的分组过程。

阶段二,分组依据:确认小组学习伙伴阶段。通过提供满足条件的所有受邀者列表而选择具有潜力的伙伴学习者。

受邀者必须经过系统确认符合组建小组的特定条件才能成为学习伙伴。分辨小组学习伙伴的过程要考虑很多因素,比如学习风格、认知结构、学习动机、年龄、性别等,但其中最重要的是起点能力。受邀者在开始协同学习之前,必须进行起点能力测试,只有达到最低知识阈值条件者才能成为学习伙伴,从而保证小组成功达成共同目标的潜力。[3]

阶段三,动态分组:主动/自动协商建组阶段。协商建组是对所有具有潜力的伙伴学习者和小組特殊兴趣等进行平衡的一个复杂过程。

为了建立可靠(能达成共同目标)的小组,需要同具有潜力的伙伴学习者进行沟通。通常的做法是,首先看具有潜力的伙伴学习者是否愿意加入小组成为成员并积极参与协同活动(主动),或者不用询问他们的态度就直接将他们组织到小组之中(自动);如果具有潜力的伙伴学习者不同意参与,系统则转到信息收集过程,或在小组的组员构成上将该节点取消,并提供一个恰当的反馈意见。

2.在线协同小组的组织策略研究

按照组织社会学的观点,当在线协同小组的所有成员被确定后,就需要考虑小组的组织结构形式。[23]因此,明确协同小组的结构要素、探讨协同小组的组织策略,是研究小组学习协同策略的第二个重要问题。

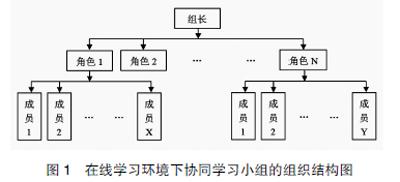

在线协同小组的结构要素包括规范、地位、角色和权威。[24]

规范是指在小组内部形成的、正式规定的、相对稳定的规则与制度;地位是指小组成员在小组中所处的位置,这个位置是相对的且处于不断变化发展之中;角色是指按一定规范表现出特定地位的行为模式,它是一种被赋予了某种能指导成员个体行为并起到调节小组互动取向的既定职责所产生的特定身份;[25]权威是指在小组中形成的一种合法化的权力。

(1)规范要素。包括小组宗旨和具体条款两个方面。小组宗旨是规范的原则性框架,具体条款是以小组宗旨为指导的具体规范内容。通常情况下,由教师提出小组宗旨,由小组全体成员负责制定具体条款。

(2)地位要素。目前支持小组构成的系统大多采用“场依存(Field Dependent)”学习者模型,“场”是指周围的环境,它能不同程度地影响学习者的感知。研究表明:在小组(大于两人)中,随着学习活动的开展,成员之间会自然形成场的等级势差,产生不同的地位;当小组中没有形成明显的地位时,协同工作进展会非常缓慢;地位的形成会对成员产生重要影响,一方面有助于明确成员之间的角色分工和责任范围,促进他们之间的“有效互动”,另一方面会妨碍巩固成员之间的集体归属感和社区认同感,削弱他们之间的“有用的互动”。[26]

(3)角色要素。由于个体间的学习特征差异,在开展协同学习活动后,每个成员会根据完成任务的需要而扮演一定的角色。在线协同学习中的角色可分为两类,分别是涌现出的角色(Emerging Role)和脚本化的角色(Scripted Role)。[27]其中,涌现出的角色不是成员可以主动选择扮演的角色,它由在线协同活动的生成性所决定;脚本化的角色是成员可以主动选择扮演或被教师指派扮演的角色,它由在线协同活动的预置性所决定。[25]实证研究表明:为成员分配不同角色能有效地组织和提高小组完成任务的效率和质量;[28]分配给成员不同角色会产生很多积极影响,比如,有效地限制了 “搭便车效应(Free-rider Effect)”,或减少了少数成员(即“蓄意的经纪人”[25])控制资源和互动局面的出现。[29]此外,如果成员对自己或其他成员的角色分工和责任范围不清楚,或成员个体同时扮演两个以上互相矛盾、彼此抵触的角色时,就会出现角色失调现象。成功的在线协同小组要避免成员角色失调现象的发生,努力形成合理的小组规范。

(4)权威要素。当地位形成后,地位较高的成员会拥有一定合法化的权力,比如,调动部分资源或控制网络中的信息流动等,从而形成地位权威。[30]必要的权威可以帮助协同活动顺利开展,产生小组决策。但如果权威过分集中,会对小组共同目标的高度指向性造成负面影响,从而抑制其他成员的积极性。

基于以上表述,在规范要素的约束下,由地位、角色、权威三个要素组织起来的相互关系,形成了清晰的在线协同小组的组织结构。如图1所示。

在本小节中,除特殊说明外,以下所有的“角色”均指“脚本化的角色”。

根据图1的组织结构设计出的在线协同小组具有如下特性:①在小组中,组长是被教师指派并赋予了领导权威的角色,他与其他角色处于不同的地位;②在积极采取有效措施尽量避免成员产生角色失调现象的情况下,除组长角色外,一个角色可以由多个成员扮演,一个成员也可以同时扮演多个角色,这完全取决于当时情况下的协同活动设计;③在协同学习开始之后,由于协同活动的生成性,小组内部会出现“涌现出的角色”,从而导致小组最初预置的组织结构发生动态变化,比如,某个成员成为了“意见领袖(Opinion Leaders)”[31],且他对整个小组的贡献大于组长,则小组中就可能会出现地位与权威的变化,由意见领袖取代原组长职务,成为小组中地位最高和权威最大的成员。

教师在组织在线协同小组结构的时候,应按照既定的学习目标,对协同活动进行预先设置(协同活动的预置性):①强调规范的重要性,告诫所有成员必须遵守规范;②为成员设计各种角色(任务类、社会情感类[32]),清晰定义每种角色的职务分工和责任范围;③设立组长、监督员、记录人等角色,帮助小组内部形成初步的地位等级,以提高小组学习效率;④赋予组长一定的权力,树立组长的领导权威。

3.在线协同小组的共识达成策略研究[33]

在线学习环境下,协同学习的核心内容是协同知识建构,即必须要解决问题、得出结论,否则,所有的成员活动都将被视为无意义。[3]甘永成认为,知识建构的发展过程必然经过三个阶段——观点发散、观点联结、观点收敛。其中,观点收敛是建构一致性结论、达成共识的关键。[34]因此,分析阻碍观点收敛的个人和环境因素、探讨协同小组的共识达成策略,是研究小组学习协同策略的第三个重要问题。

在线协同小组成员之间的交流可采用电子邮件、即时会议、学习论坛、同伴互评等多种方式,但Paulus的调查研究发现,其协同知识建构的观点收敛过程大多是在学习论坛上采用讨论(文本互动)的方式促成的。[35]因此,笔者主要针对成员在学习论坛的讨论行为进行分析。

(1)阻碍观点收敛的因素分析

①人为因素。有的成员的讨论行为要么“搭便车”未发生实质性学习,要么虽然提出了观点但未发生联结,要么有观点联结但伪收敛从而产生群体独白现象,这类成员对在线协同学习来说都是“隐身参与者”,他们的讨论行为都不构成协同性互动,均不能促成观点收敛;[13]教师或助教以真实身份参与协同情境中的“有效的互动”,导致小组内部出现“派系之争”和“成分争宠”现象,使在线协同活动演变为教师支配的网络教学活动,不利于成员充分表达自己的观点,也不利于问题的深入讨论;[25]小组中具有高等级地位的成员不能有效地发挥组织、管理、引导和支持讨论深入进行的作用,或过分把控资源、滥用权力,成为了网络中阻绝数据流通的瓶颈。

②环境因素。目前的学习论坛大多采用传统的BBS、留言板等异步、线性排列组织方式,可以扩展形成分支,但缺少聚合,不符合人类思维方式的非线性发散结构,对观念的收敛过程缺乏必要的支持;回帖的针对性和时效性不强,成员的回帖没有被先前的发帖者及时发现并积极地给予答复,这样不利于引发激烈的争论,不能及时地进行意义澄清和观点协商,观点收敛的进程被延缓;大多数论坛采用的是基于时间线呈现会话排列的方式,这样容易使讨论偏离最初议题的轨道,或出现“信息过载”,或产生“发散式漫谈”,阻碍了观念收敛的进程。

(2)促进小组共识达成的改进办法

基于以上对阻碍观点收敛因素的分析,笔者从实践和技术两个层面上为教师提出促进小组共识达成的改进办法:

①实践层面。在协同小组形成的在线学习社区中定期开展社交联谊活动,营造积极的相互依赖的学习氛围,促进小组成员之间的凝聚力,使他们产生集体归属感和社区认同感;制定鼓励性的评价制度,在社区公告栏上发布对整个小组做出贡献成员的表扬榜单,并强调参与的重要性;发挥组织者的监督作用,主动与那些“隐身参与者”沟通,教给他们实用的讨论技巧,督促、鼓励他们积极参与讨论;利用网络的虚拟性以隐匿身份参与协同活动,引导讨论向观点收敛的方向发展;[13][24]分别指派一个成员扮演“话题发起者”或“总结人”的脚本化的角色,话题发起者负责将议题发起的意义与讨论的必要性、问题现状及希望得到的结果阐述清楚并置顶发布,总结人负责定期整理整个讨论过程中的关键论点、令人信服的支撑论据、对协商的结果等进行概括,从而加强建构结论的一致性,避免偏离议题主线。[36]

②技术层面。创建符合人类思维方式的知识建构环境,运用知识论坛(Knowledge Forum)、Wiki等非线性信息组织方式的公共学习空间,采用思维导图、概念图、知识图谱等可视化工具促进成员会话与协同,有利于观点的收敛;[13]使用计算机支持的协同脚本,借鉴De Bono的“思考帽”形式标记思维类型,迫使组织成员语言清晰地表达发帖的本质;[26]采用智能代理(Intelligent Agent)技术,为成员提供必要的学习支持服务。代理负责分析成员的学习者特征和实时的知识状态,能预见他们的讨论行为,积极发挥知识鉴别作用,组织知识的协同建构过程迅速进入收敛阶段;建立争议消解机制,启用学习论坛中的“投票”功能,当某个成员的观点超过一定票数(比如获得超过三分之二的赞成票)时,则他/她的觀点自动升级为小组观点,按照这样的路径,协商的观点超越了任何小组成员个体对它的阐释,也保留了所有个体的意见。

四、结束语

Johnson兄弟认为:在教学中存在“个体的、竞争的、合作的”三种不同性质的教学组织形式;教学过程应该综合应用这三种类型的组织形式,但并不意味着就要对它们平均使用;理想情况下,“合作学习是森林,个体学习、竞争学习是其中的树木”。[8]

Johnson兄弟关于合作学习的定位和理解对我们思考在线学习环境下的小组学习起到了很好的指导作用。当把这三种不同性质的教学组织形式置于在线学习环境下,则分别对应了三种不同的在线学习模式,即个性化学习、竞争性学习、小组学习。与其它两种在线学习模式相比,在线小组学习的历程更有利于提高学习者的学习过程参与度、批判性思维能力、学习效果及学业成绩、学习满意度等,也更有利于个体自尊心的培养与发展。因此,针对在线小组学习,分析因学习环境改变而导致的新特征,在此基础上,判辨它的互动类型,研究它的教学活动序列及其方法策略,考虑它对学习者认知发展和动机激发的影响、对智力和非智力因素产生的积极作用等问题,具有非常重要的现实意义。

在针对在线小组学习协同策略的研究中,笔者将重点放在了在线协同学习的组织结构形式及其方法策略上,探讨了在线协同小组的分组策略、组织策略和共识达成策略。这是因为,在线学习小组的其它两种互动类型中,也会出现学习伙伴结对或成组处理某个问题的情况,但它们对教学活动序列的组织与在线协同小组相比有明显不同,所采取的实现目标的策略也并不是“协同”的。因此,对在线小组学习协同策略进行类型甄别,厘清运用协同策略的范围边界是非常有必要的。

参考文献:

[1]Lewin,K..Resolving Social Conflicts:Selected papers on group dynamics[M].New York:Harper,1948.

[2]赵建华.计算机支持的协作学习[M].上海:上海教育出版社,2006.

[3]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:互动的层次、过程和情境设计[J].中国教育信息化,2019(3):7-12.

[4]赵建华.网络环境下协作学习的基本环节[J].现代远距离教育,2008(2):16-19.

[5]赵建华,尹世英.课堂与Web环境下协作学习组成要素的因子分析[J].电化教育研究,2008(6):76-82,87.

[6]Berge,Z.L..Facilitationg Computer Conferencing:Recommendations from the Field[J].Educational Technology,1995(35):22-30.

[7]Engleberg,I.,Wynn,D..Working in Groups:Communication Principles and Strategies[M].New York:Houghton Mifflin Company,2000.

[8]Johnson,D.W.,Johnson,R.T..Learning Together and Alone:Cooperative,Competitive,and Individualistic Learning(5th ed)[M].Massachusetts:Allyn and Bacon,1999.

[9]Harasim,L.,Hiltz,S.R.,Teles,L.,Turoff,M..Learning Networks:A Field Guide to Teaching and Learning Online[M].Cambridge,MA:The MIT Press,1995.

[10]Misanchuk,M.,Anderson,T..Building Community in an Online Learning Environment: Communication, Cooperation and Collaboration[DB/OL].https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED463725.pdf.

[11]Carlén,U..Typology of Online Learning Communities[DB/OL].https://docplayer.net/21632163-Typology-of-online-learning-communities.html.

[12]Anderson,A.,Mayers,J.T.,Kibby,M.R..Small Group Collaborative Discovery Learning From Hypertext[A].In:O'Malley,C.,ed.Computer Supported Collaboration Learning[C].Berlin:Springer-Verlag,1989:23-38.

[13]熊劍.在线学习环境下的协同知识建构:涵义、特征与促进策略[J].中国教育信息化,2019(4):1-5,10.

[14]赵建华,李克东.协作学习及其协作学习模式[J].中国电化教育,2000(10):5-6.

[15]赵建华.Web环境下智能协作学习系统构建的理论与方法[D].广州:华南师范大学,2002.

[16]Ogdin,C.A..Community Defined:What We Know[DB/OL].http://www.deepwoods.com/.

[17](美)Heacox,D.著;杨希洁译.差异教学:帮助每个学生获得成功[M].北京:中国轻工业出版社,2004.

[18]刘菊香.基于模糊理论的网上协作学习学生分组系统的研究与实现[D].上海:华东师范大学,2006.

[19]李浩君,项静,华燕燕.基于KNN算法的mCSCL学习伙伴分组策略研究[J].现代教育技术,2014(3):86-93.

[20]兰丽娜,石瑞生,勾学荣.基于学习行为模型的学习伙伴推荐方法研究[J].现代教育技术,2018(4):67-73.

[21]曾海军,马建萍.网络协作学习系统的应用研究——以WebCL平台为例[J].中国电化教育,2005(1):84-87.

[22]Ikeda,M.,Go,S.,Mizoguchi,R..Opportunistic Group Formation- A Theory for Intelligent Support in Collaborative Learning[J].Systems and Computers in Japan,1999(7):167-174.

[23]于显洋.组织社会学(第三版)[M].北京:中国人民大学出版社,2016.

[24]王陆.虚拟学习社区原理与应用[M].北京:高等教育出版社,2004.

[25]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:师生关系解构及教师角色研究[J].中国教育信息化,2019(15):13-23.

[26]熊剑.在线学习环境下的协同知识建构:互动质量研究[J].中国教育信息化,2019(5):1-7,28.

[27]Strijbos,A.W.,Weinberger,A..Emerging and Scripted Roles in Computer-supported Collaborative Learning[J].Computers in Human Behavior,2010,26(4):491-494.

[28]Dillenbourg,P.Over-Scripting CSCL:The Risks of Blending Collaborative Learning With Instructional Design[DB/OL].https://telearn.archives-ouvertes.fr/hal-00190230/document.

[29]Strijbos,J.W.,Martens,R.L.,Jochems,W.M.G.,Broers,N.J.The Effect of Functional Roles on Group Efficiency:Using Multilevel Modeling and Content Analysis to Investigate Computer-Supported Collaboration in Small Groups[J].Small Group Rearch,2004,35(2):195-229.

[30]Burt,R..Structural Holes:The Social Structure of Competition[M].Cambridge:Harvard University Press,1992.

[31]Burt,R..The Social Capital of Opinion Leaders[J].Annals,1999(566):37-54.

[32]Benne,K.D.,Sheats,P..Functional Roles of Group Members.Journal of Social Issues,1948,4(2):41-49.

[33]李鵬,周明全,黄荣怀.面向协同知识建构的小组共识形成策略研究[J].中国电化教育,2008(10):51-54.

[34]甘永成.虚拟学习社区中的知识建构收敛过程分析[J].现代远距离教育,2005(6):29-33.

[35]Paulus,T..Collaboration and the Social Construction of Knowledge in an Online Learning Environment[D].Indiana:Indiana University,2003.

[36]Hara,E..Literacy Skills for New Workers[J].The Community College Enterprise,2002,8(1):45-53.

(编辑:王天鹏)