氮肥运筹对寒地水稻产量及光合物质生产的影响

姜红芳,郭晓红*,兰宇辰,王鹤璎,胡 月,李 猛,吕艳东

(1.黑龙江八一农垦大学/黑龙江省现代农业栽培技术与作物种质改良重点实验室,黑龙江 大庆 163319;2.牡丹江市农业技术推广总站,黑龙江 牡丹江 157000)

水稻是最重要的粮食作物之一,在国家粮食安全中具有重要的地位[1]。水稻播种面积和总产量分别占粮食作物的26.06%和32.15%,其中,寒地水稻的播种面积和总产量分别占水稻的17.51%和18.86%[2],为国家粮食安全提供重要保障。水稻产量主要来源于光合产物,且取决于光合物质的积累、分配、输出和转化是否合理[3]。因此,研究水稻光合物质生产与转运对寒地水稻产量形成及高产群体的调控具有重要意义。

氮素是影响水稻生长发育和产量形成的重要因素[4],而氮肥运筹更是水稻生产过程中的重要手段。合理施用氮肥对水稻高产群体的建成具有调控作用。关于氮肥运筹对水稻产量和生长发育的影响,前人做了大量研究[5-7],且一致认为调整氮肥的基肥、蘖肥和穗肥的比例,可协调水稻的群体指标,促进水稻增产。在分蘖肥方面,陈刚等[5]研究表明,分次追施分蘖肥可以提高抽穗期群体叶面积指数和粒叶比,促进抽穗后干物质生产、积累与分配,提高机插杂交中籼水稻的产量。在穗肥方面,白洁瑞等[6]研究认为,穗肥分次施用,有利于机插秧水稻增加产量。目前针对水稻干物质及光合生产特征对产量的作用,前人在围绕高产品种、超高产群体以及栽培方式等方面开展了大量的研究[8-10],结果表明,促进抽穗后干物质积累和分配,改善水稻的群体结构和光合物质基础,对水稻增产有重要作用。而关于氮肥运筹对寒地水稻的光合物质生产与转运特征以及光合物质生产对产量形成有何贡献等研究较薄弱,为此,本试验以当地农民常规施氮方式为对照,设置不同施氮量、施氮时期及施氮比例,比较不同氮肥运筹对水稻产量及光合物质生产的影响,为寒地水稻高产高效栽培提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 材料与试验地基本情况

试验于2017~2018年在黑龙江省大庆市王家围子水稻试验基地(东经125°07′39.56″,北纬46°40′49.03″)大田条件下进行。该地区属北温带大陆性季风气候区,水稻种植以连作为主,一年一熟制。水稻生育期气象因子如表1所示。2017年和2018年0~20 cm土层含有机质分别为36.10 和34.92 g/kg,碱解氮分别为170.80和162.52 mg/kg,有效磷分别为34.60和34.10 mg/kg,速效钾分别为202.0和198.8 mg/kg,pH值分别为8.03和8.07。

供试品种为粳稻品种垦粳7号、垦粳8号,由黑龙江八一农垦大学农学院水稻研究中心选育。

表1 水稻生育期间气象因子

1.2 试验设计

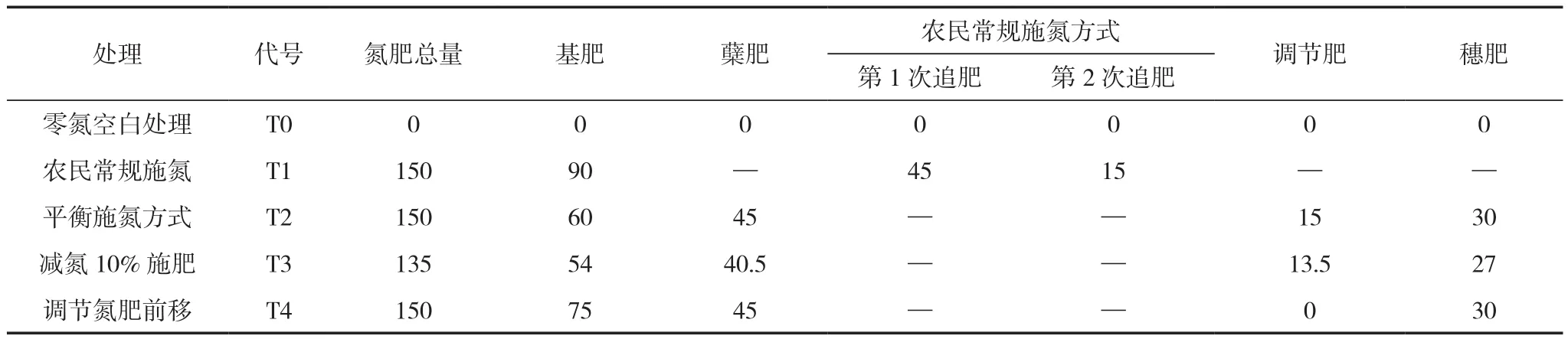

采用随机区组试验设计,通过调查当地农民常规施氮量以及施氮时期,以当地农民常规施氮方式为对照,根据徐一戎等[11]提出的“前重、中轻、后补”施氮原则,设置5种氮肥运筹方式,即:零氮空白处理(T0)、农民常规施氮(T1)、平衡施氮方式(T2)、减氮10%施肥(T3)、调节氮肥前移(T4),其中T2和T3氮肥按基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥=4∶3∶1∶2施入,T4氮肥按基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥=5∶3∶0∶2施入,具体施氮时期及施氮量见表2。供试肥料为尿素(N 46.4%)、硫酸铵(N 20.5%)、硫酸钾(K2O 50%)、重过磷酸钙(P2O546%)。各处理磷肥(P2O5)70 kg/hm2作基肥一次施入,钾肥(K2O)88 kg/hm2以基肥∶穗肥=7∶3施入。每小区面积为100 m2,3次重复。秧龄3.1叶时进行人工均行插秧,行距30 cm,穴距13.3 cm,每穴4苗,各试验小区水分管理采用单排单灌方式,防止各处理间相互影响。播种日期分别为2017年4月17日和2018年4月20日,移栽日期分别为2017年5月18日和2018年5月17日,收获日期分别为2017年9月27日和2018年9月20日。插秧及大田管理按常规进行。

表2 氮肥运筹试验设计 (kg/hm2)

1.3 测定项目与方法

1.3.1 产量测定

水稻成熟时每小区选择长势均匀的4点,割取1 m2水稻,脱谷后测定实际产量。

1.3.2 茎蘖动态

于秧苗移栽返青后,每小区选定长势均匀的连续10穴,作为田间调查对象。每隔10 d记录茎数。

1.3.3 干物质和叶面积

分别于分蘖盛期、拔节期、齐穗期、灌浆盛期(齐穗后25 d)、成熟期,根据每小区茎数的平均数取代表性植株4穴,干物质:齐穗期和成熟期分叶、茎、鞘、穗4部分;分蘖盛期和拔节期分为叶、茎鞘2部分;灌浆盛期分成叶、茎鞘、穗3部分,105 ℃下杀青30 min,80 ℃下烘干至恒重,测定各部分干物质重。叶面积:用长宽系数法[12](叶长×叶宽×0.7)测定各时期叶面积,在齐穗期和灌浆盛期测定剑叶、倒2叶、倒3叶、余叶的叶面积,并计算叶面积指数即单位土地面积上的水稻总叶面积。

1.4 数据处理与统计方法

光合势是单位土地面积的绿叶面积与光合时间的乘积,由叶面积指数及其持续时间的长短共同决定。群体生长率反映干物质的日生产量,是描述群体生产速率的重要指标。净同化率即单位叶面积在单位时间内所积累的干物质量,是白天光合生产量与夜间呼吸消耗量的差值。采用李杰等[9]的方法进行以下计算。

(1)表观输出量(t/hm2)=齐穗期叶(茎、鞘)干重-成熟期叶(茎、鞘)干重

(2)表观输出率(%)=表观输出量/齐穗期叶(茎、鞘)干重×100

(3)表观转化率(%)=表观输出量/成熟期籽粒干重×100

(4)叶面积衰减率(LAI/d)=(LAI2-LAI1)/(t2-t1)

式中,LAI1和LAI2为前后2次测定的叶面积指数,t1和t2为前后2次测定的时间,下同。

(5)光合势(104m2·d/hm2)=(L1+L2)×(t1-t2)/2

式中,L1和L2为前后2次测定的叶面积。

(6)净同化率[g/(m2·d)]=(ln LAI2-ln LAI1)/(LAI2-LAI1)×[(W2-W1)/(t2-t1)]

(7)群体生长率[g/(m2·d)]=(W2-W1)/(t2-t1)

式(6)(7)中,W1和W2为前后2次测定的干物质重。

采用Excel 2016和DPS 7.05软件进行数据处理和相关分析,数据间的多重比较采用LSD法。

2 结果与分析

2.1 氮肥运筹对寒地水稻产量的影响

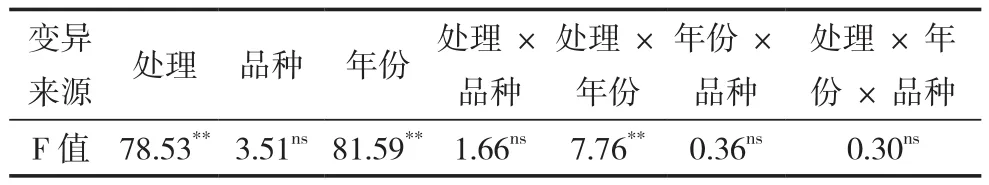

氮肥运筹下水稻实测产量在年度间、处理间以及品种间的方差分析如表3所示,处理、年份、处理×年份间的差异达极显著水平(P<0.01);品种、处理×品种、年份×品种、处理×年份×品种间差异不显著。由此可见,本试验具有一定的准确性和代表性,能够反映氮肥运筹对寒地水稻籽粒产量的影响。

表3 氮肥运筹下水稻实测产量在年度间、处理间以及品种间的方差分析

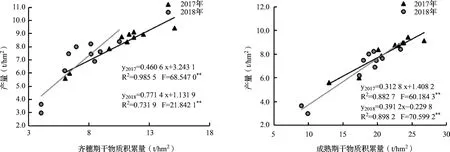

由图1可知,两年试验产量变化趋势基本一致,与T1相比,T2显著提高了两品种的产量,两年平均增幅为4.12%~12.79%、T3处理下水稻产量略有提高,但与T1处理间差异未达显著水平。T4显著降低了两品种水稻产量,两年平均降低幅度为3.91%~17.32%。表明平衡施氮方式具有更强的增产潜力。

图1 氮肥运筹下水稻产量的变化

2.2 氮肥运筹对寒地水稻干物质积累与转运的影响

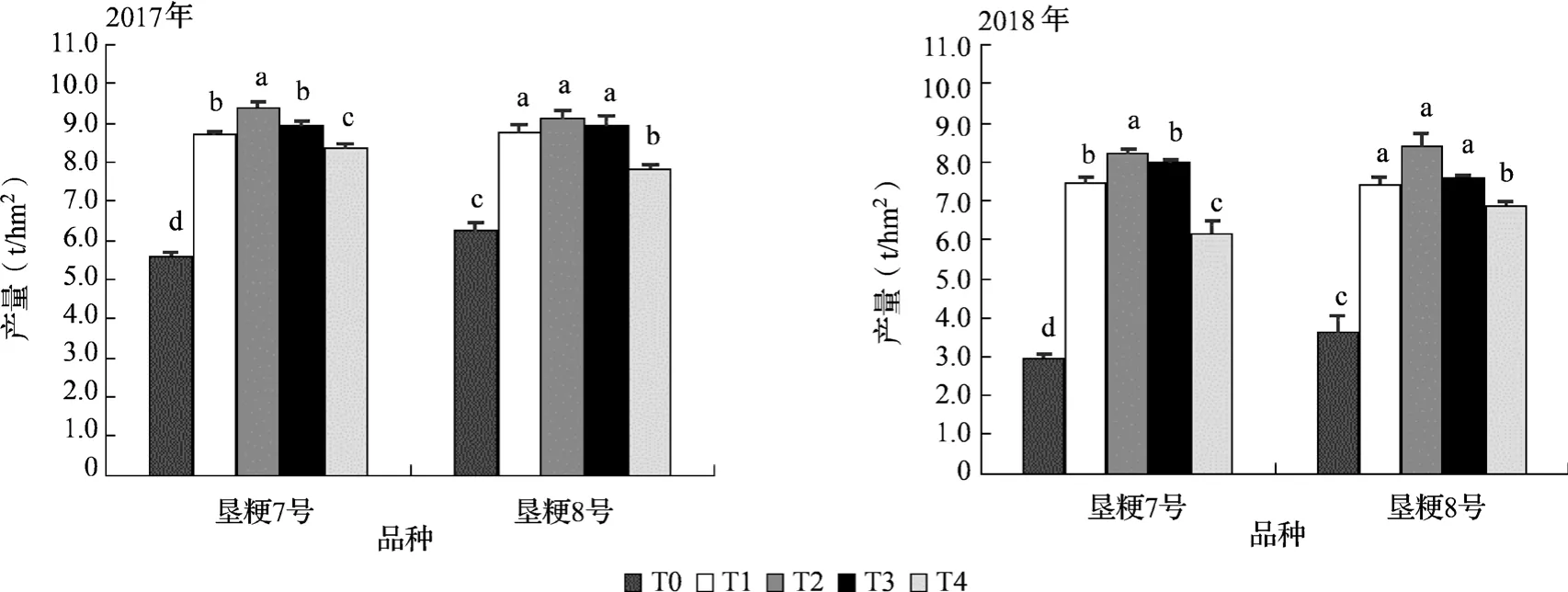

2.2.1 群体干物质量

不同氮肥运筹下水稻群体地上总干物质量存在明显差异(图2)。分蘖盛期,与T1相比,T2、T3和T4提高水稻干物质量,其中,T2处理下两品种在两年间均与T1差异达显著水平。拔节期,T1干物质量高于其他处理。齐穗期、灌浆盛期和成熟期,与T1相比,T2和T3干物质量增加(除2018年垦粳7号灌浆盛期T3干物质量显著降低外),T4干物质量减少,其中,T2和T3在齐穗期分别平均提高了23.99%和6.70%;在灌浆盛期分别平均提高14.81%和6.26%;成熟期分别平均提高了13.11%和4.82%。

图2 氮肥运筹下水稻群体干物质量的变化

分析两年水稻产量与干物质的相关性可知(图3),两年氮肥运筹下寒地水稻产量与齐穗期和成熟期干物质量均呈极显著正相关,说明产量随齐穗期和成熟期干物质量的增加而提高。

图3 氮肥运筹下水稻产量与齐穗期和成熟期干物质量的关系

2.2.2 阶段物质积累量

由表4可知,氮肥运筹对主要水稻生育阶段群体干物质积累具有一定的影响。两品种的干物质积累量在齐穗期至成熟期的积累量最大(除2017年垦粳7号在拔节期至齐穗期有较大的积累量)。移栽至分蘖盛期,T2干物质积累量最大,T4次之,均高于T1,其中T2与T1处理间差异达显著水平。分蘖盛期至拔节期,T1干物质积累量最高,与T3、T4差异达显著水平。拔节至齐穗期,T2、T3和T4两年两品种的干物质积累量均高于T1,分别提高了56.27%、43.98%和27.03%。齐穗期至成熟期,各氮肥处理间差异不显著,除2018年垦粳8号T2干物质积累量显著高于T1。

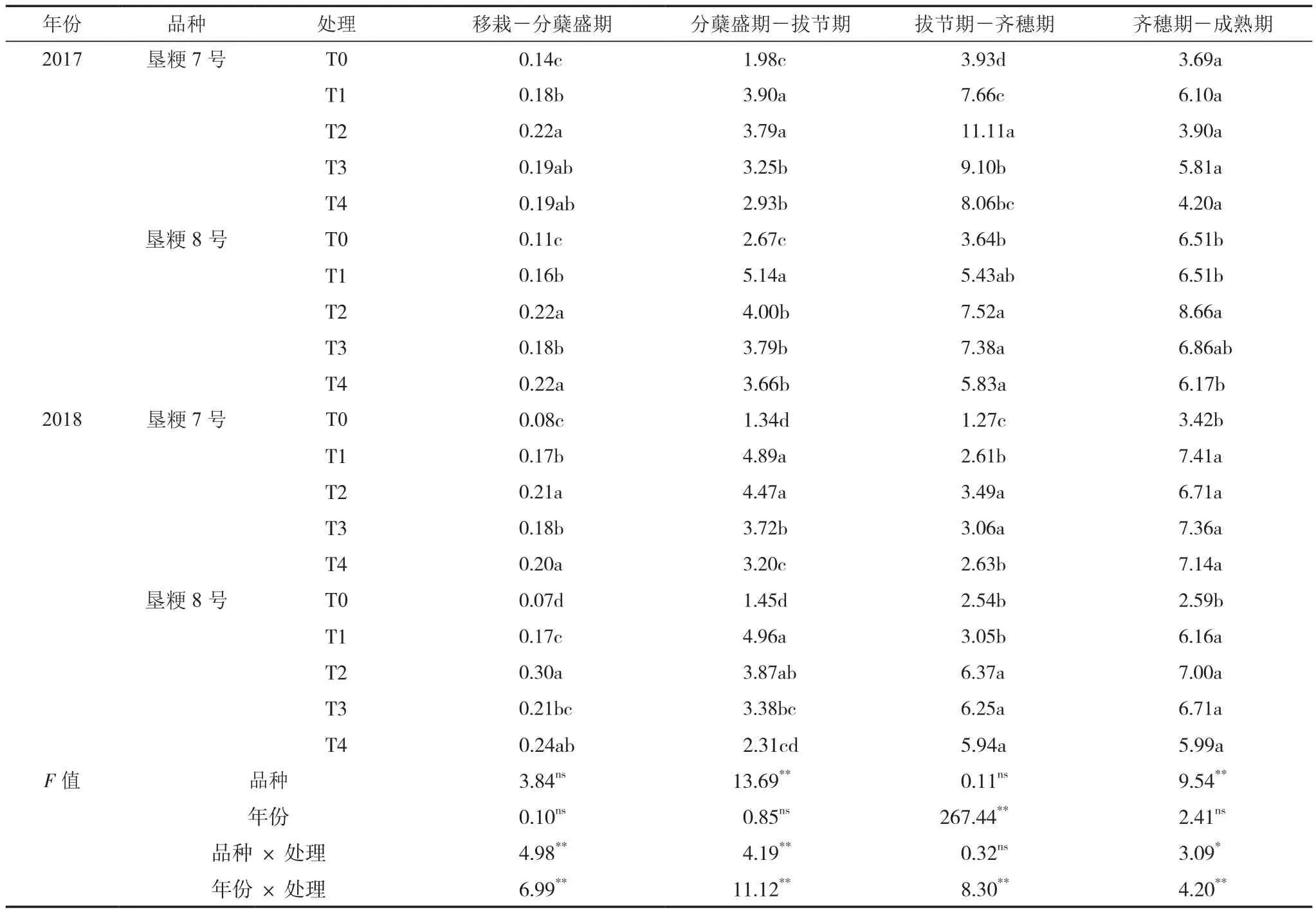

表4 氮肥运筹下水稻干物质阶段积累量的变化 (t/hm2)

2.2.3 主要生育时期叶、茎鞘干物重

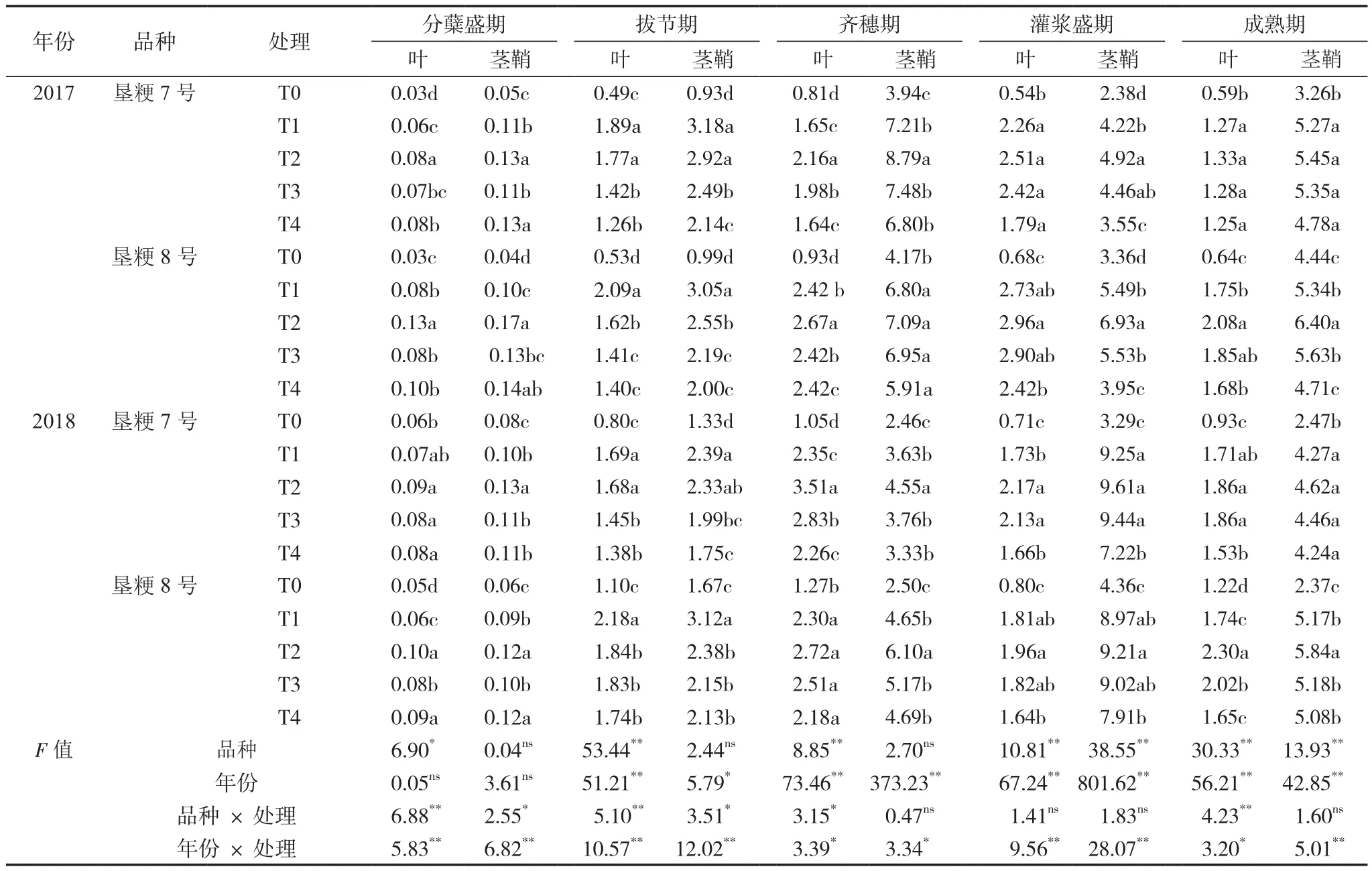

由表5可知,氮肥运筹对水稻叶干重和茎鞘干物质重有显著影响。分蘖盛期,T2叶和茎鞘干重表现最大,T3、T4依次之,均高于T1。在拔节期,T2、T3、T4较T1相比显著降低了水稻的叶、茎鞘干物重,除垦粳7号T2与T1处理间差异未达显著水平。与T1相比,在齐穗期,T2和T3叶、茎鞘干重维持在较高水平,T4叶、茎鞘干重降低;在成熟期,T2和T3叶片干重增幅分别为4.72%~32.18%和0.79%~16.09%,茎鞘干重增幅分别为3.23%~19.85%和1.49%~5.43%;T4叶干重的降低幅度为1.58%~10.53%,茎鞘干重的降低幅度为0.7%~11.80%。

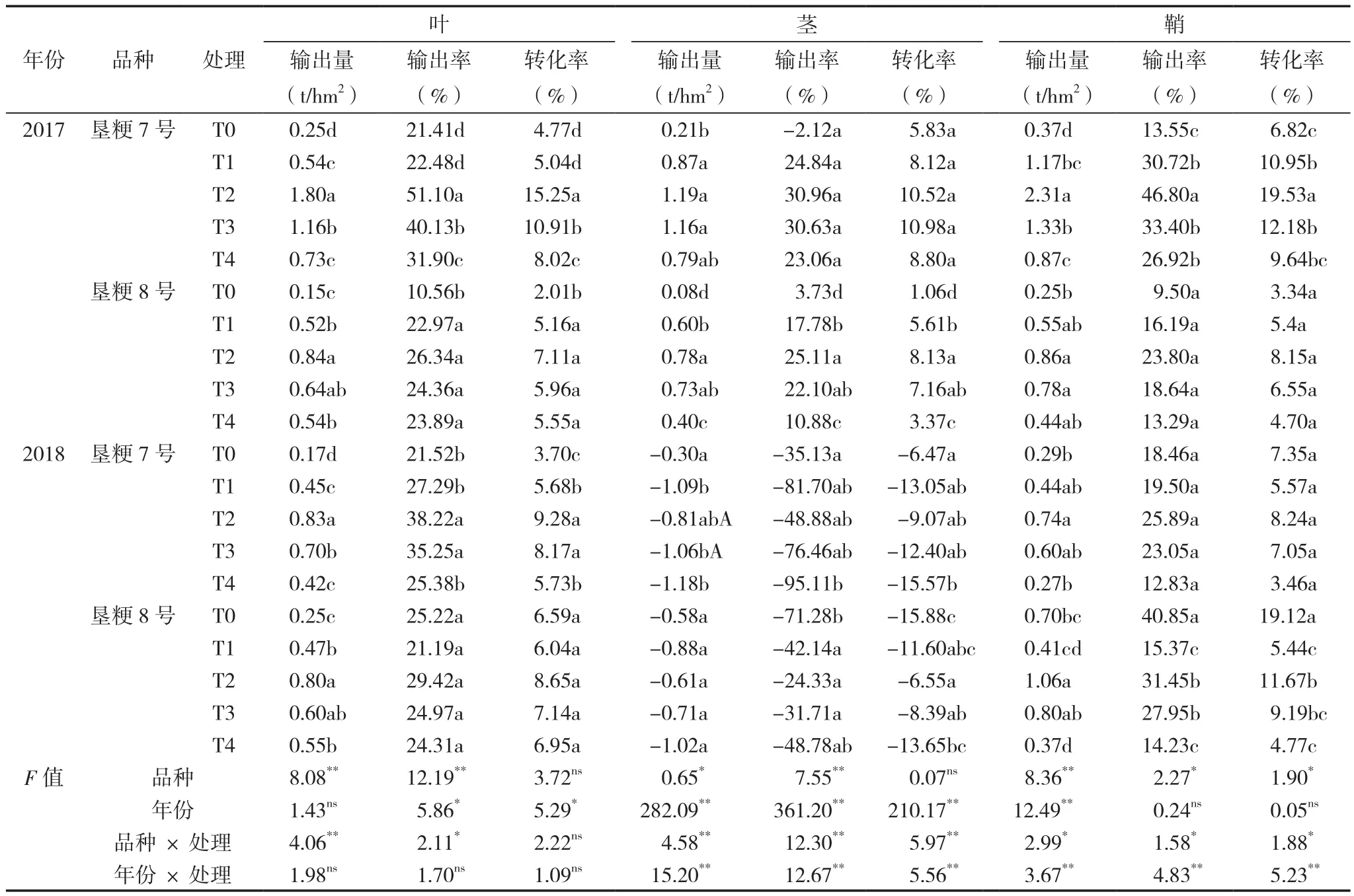

2.2.4 叶、茎、鞘干物质的输出和转化特征

氮肥运筹对水稻抽穗前贮藏物质的转运存在明显差异(表6)。叶、茎、鞘各部位干物质的输出量、输出率以及物质输出转化率均是T2、T3高于T1。从某一部位的物质转化特征来看,与T1相比,叶干物质的输出量、输出率、转化率在T2和T3处理下平均提高112.38%、55.23%、86.99%和55.27%、32.89%、46.51%;茎干物质的输出量、输出率、转化率在T2和T3处理下平均提高30.79%、37.08%、40.29%和19.27%、19.70%、26.66%, 由于茎在灌浆期后有再次充实增量的过程,2018年的输出量、输出率、转化率表现为负值;鞘干物质的输出量、输出率、转化率在T2和T3处理下平均提高了95.13%、59.18%、72.94%和46.67%、30.98%、31.96%,T4鞘干物质的输出量、输出率和转化率分别降低了37.06%、17.98%和18.78%。

表5 氮肥运筹下水稻主要生育期叶、茎鞘干物重的变化 (t/hm2)

表6 氮肥运筹下寒地水稻叶、茎、鞘干物质的输出和转化的变化

2.3 氮肥运筹对寒地水稻光合生产特征的影响

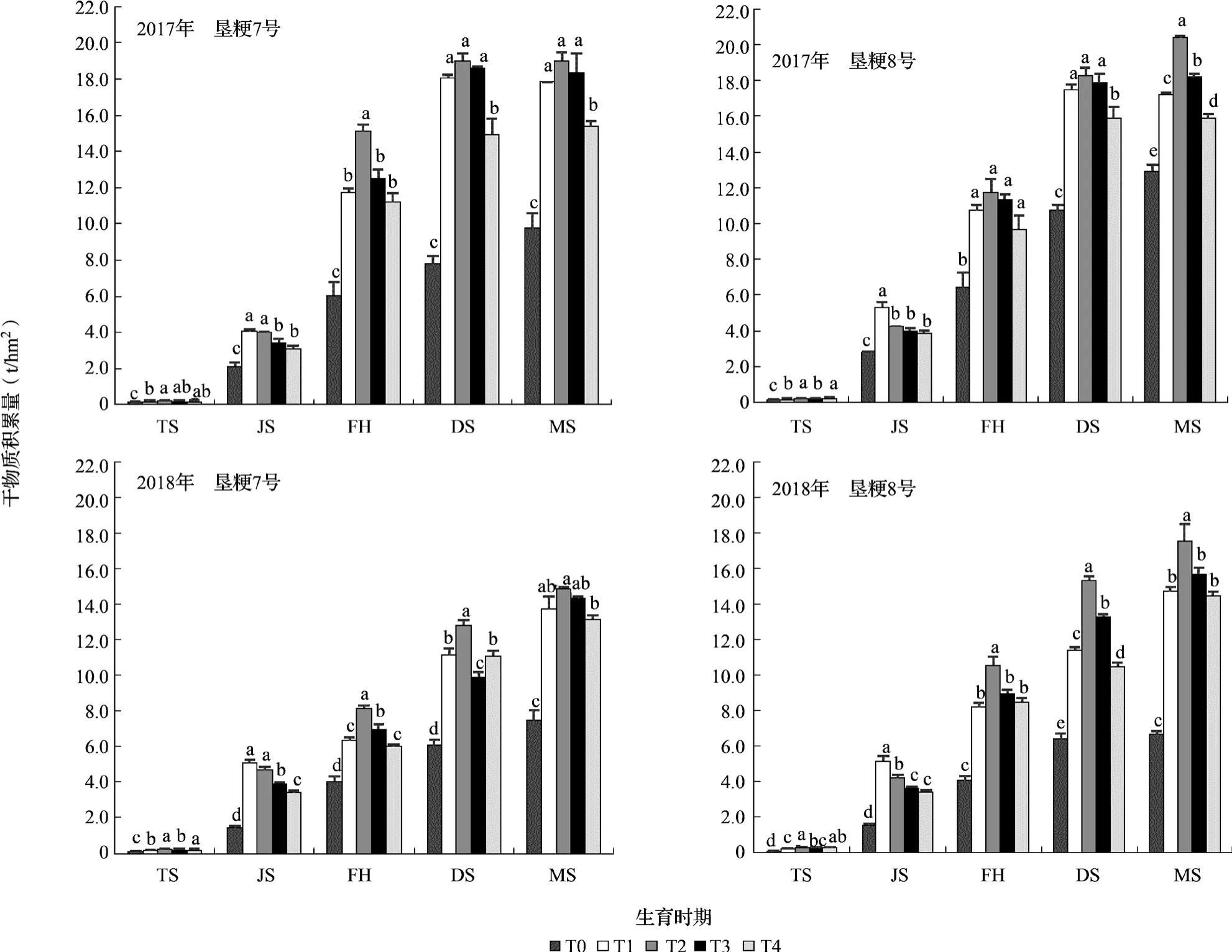

2.3.1 叶面积指数

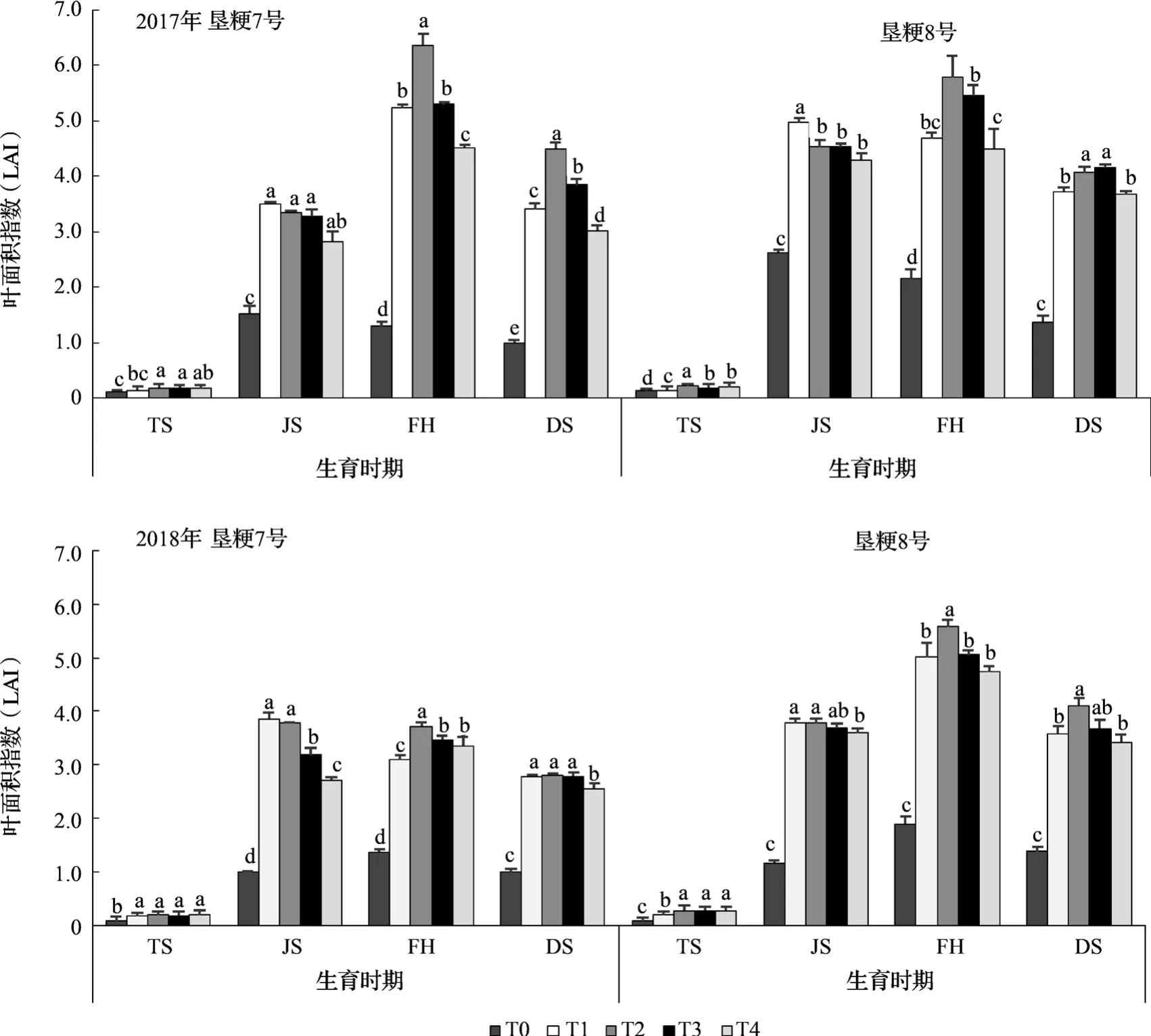

由图4可知,不同氮肥运筹下两品种的LAI随生育进程先增加后减少。分蘖盛期,T2、T3、T4处理下两品种在两年间的LAI均高于T1。拔节期,T1的LAI表现最高,T2、T3、T4次之。齐穗期和灌浆盛期,与T1相比,T2和T3提高了两品种的LAI,T4减低了两品种的LAI(除2018年垦粳7号LAI在T4处理下显著高于T1外);齐穗期,T2和T3处理下LAI分别平均提高了14.61%和7.68%;灌浆盛期,T2、T3处理下LAI分别平均显著提高了14.17%和6.74%;T4处理下LAI平均降低了7.35%。

图4 氮肥运筹下水稻叶面积指数(LAI)的变化

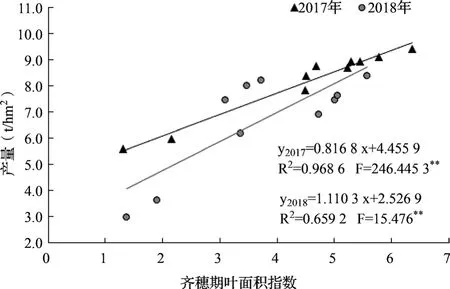

由产量和齐穗期LAI的相关分析可知(图5),氮肥运筹下寒地水稻在2017年和2018年的产量与齐穗期LAI呈极显著正相关(决定系数R2=0.968 6和0.659 2),产量随叶LAI的增加而提高。

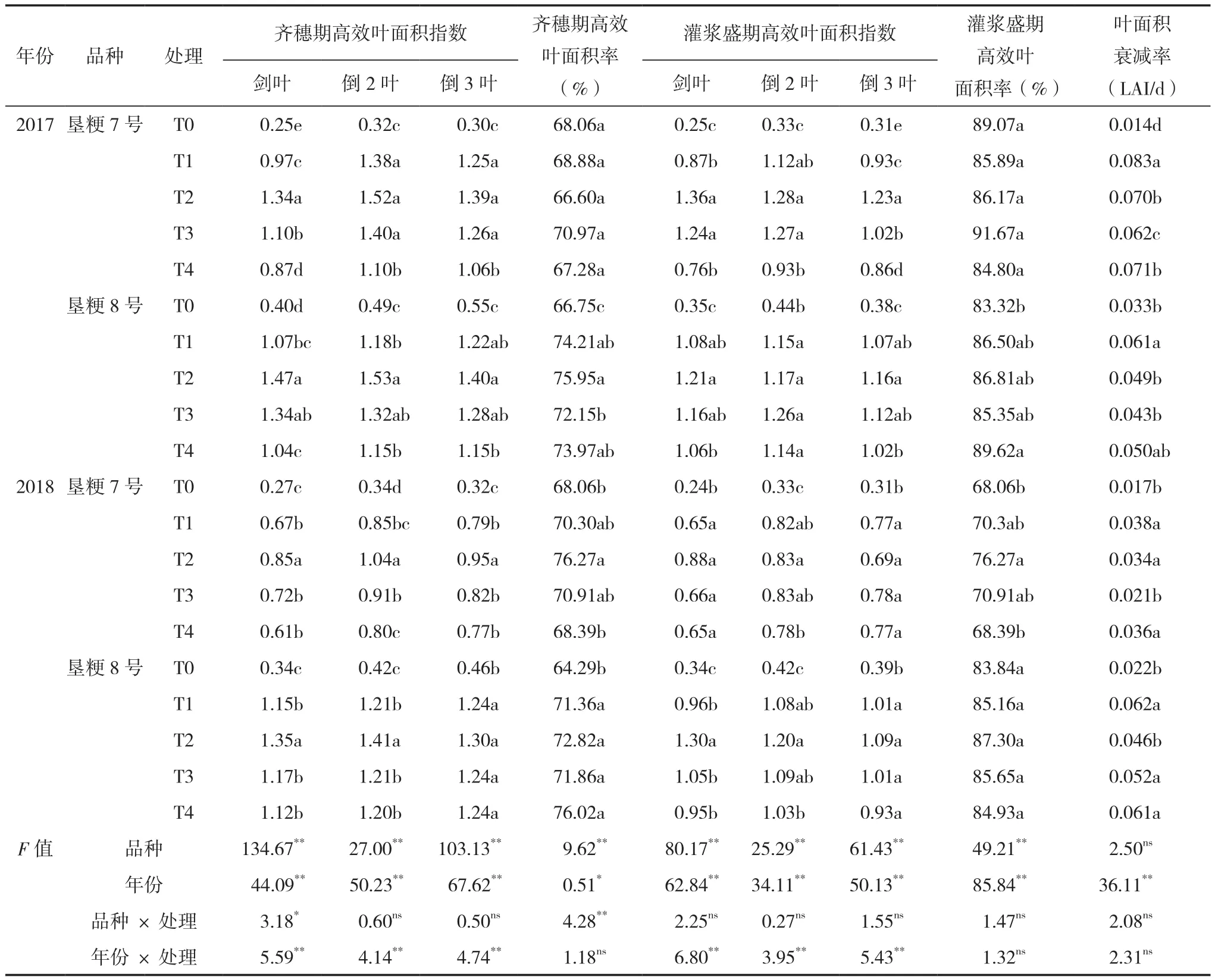

2.3.2 结实期高效叶面积组成

由表7可知,连续两年不同氮肥运筹下寒地水稻的结实期高效LAI的变化趋势较一致。除灌浆盛期T2剑叶LAI高于倒2叶和倒3叶,在齐穗期和灌浆盛期LAI均表现倒2叶高于剑叶和倒3叶。齐穗期和灌浆盛期,与T1相比,T2、T3提高了剑叶、 倒2叶、 倒3叶LAI,T4与 之 相 反。T2、T3、T4处理下叶面积衰减率均降低,分别降低了17.92%、28.92%和9.84%。

图5 氮肥运筹下水稻产量与齐穗期叶面积指数的关系

表7 氮肥运筹下水稻结实期高效叶面积组成和叶面积衰减率的变化

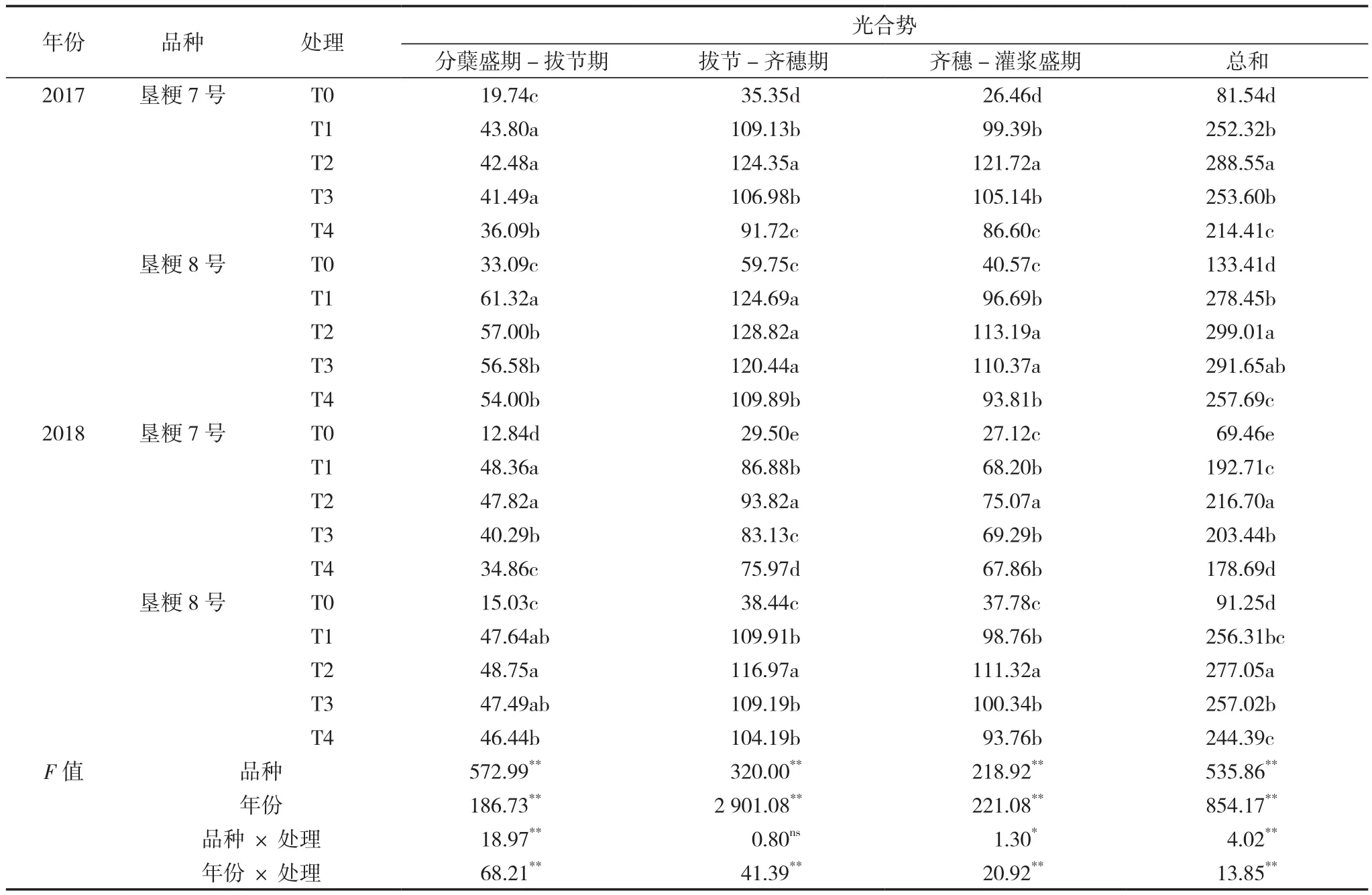

2.3.3 光合势

不同氮肥运筹下两品种在两年的光合势表现趋势基本一致(表8)。分蘖盛期-拔节期、拔节期-齐穗期2个生育阶段的光合势呈现逐渐增高,齐穗期以后到灌浆盛期这一阶段呈逐渐下降的趋势。较T1相比,分蘖盛期-拔节期,除了2018年垦粳8号T2光合势有所提高外,各处理的光合势下降;拔节-齐穗期,与T1相比,T2光合势得到提高,提高幅度在3.31%~13.95%之间,T3和T4光合势下降。与T1相比,齐穗-灌浆盛期阶段、全生育期总光合势均在T2、T3处理下得到提高,T4处理下降低。其中,齐穗-灌浆盛期阶段,T2和T3增加幅度分别为10.07%~22.47%和1.6%~14.15%;全生育期总光合势在T2和T3处理下增加幅度分别为6.52%~14.36%和0.28%~6.52%。

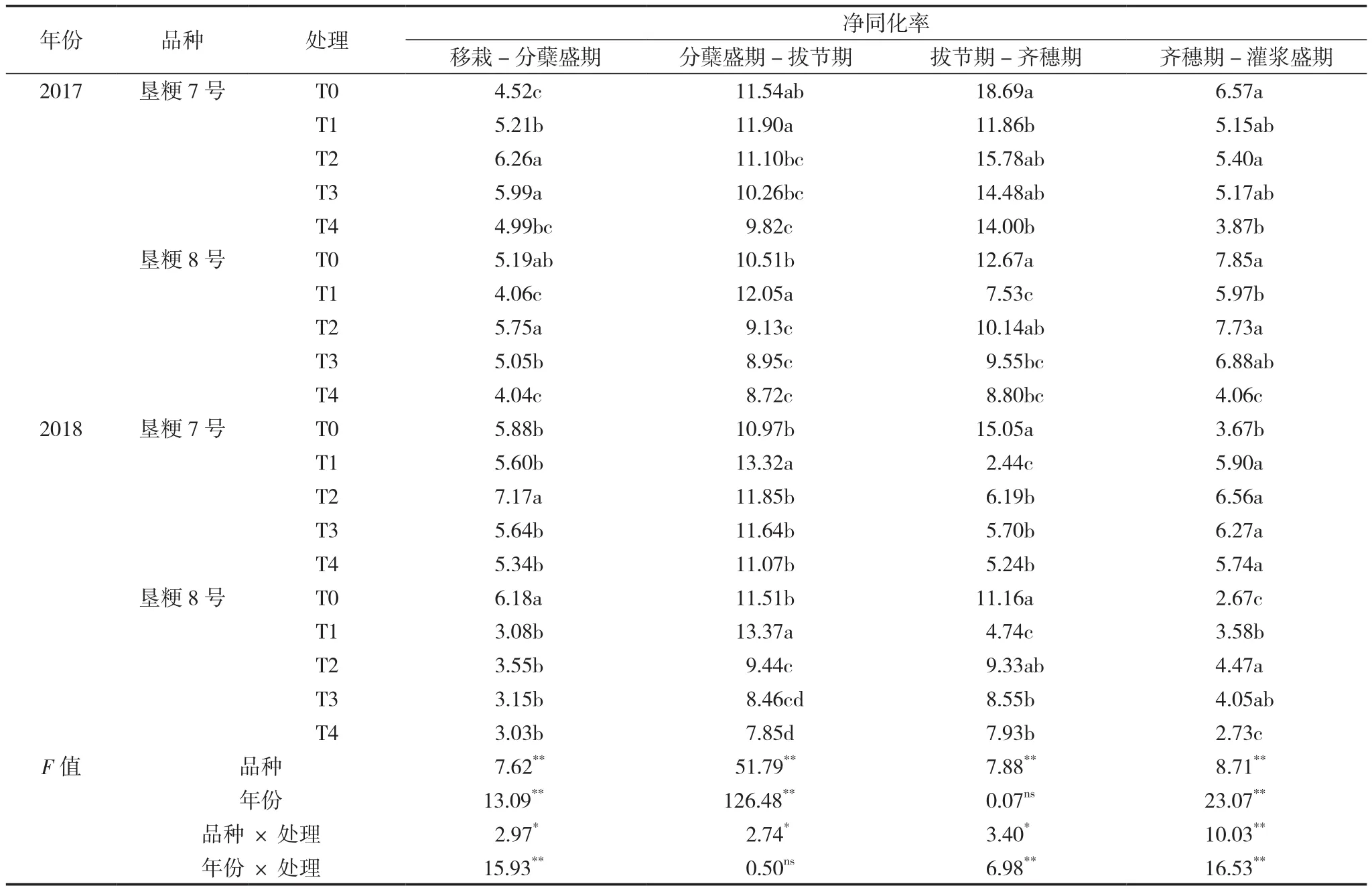

2.3.4 净同化率

净同化率是单位叶面积在单位时间内所积累的干物质量。由表9可知,净同化率在整个生育时期呈现先增加后减少的趋势。从各生育阶段来看,移栽至分蘖盛期,与T1相比,T2、T3提高了水稻的净同化率,2017年差异达显著水平;T4降低了净同化率。分蘖盛期至拔节期,与T1相比,T2、T3、T4处理的净同化率均显著降低。拔节至齐穗期,两品种两年间T2、T3和T4净同化率均得到提高,较T1分别增加了79.56%、65.72%和53.24%,在2018年差异均达显著水平。齐穗至灌浆盛期,T2和T3较T1分别提高了17.59%和8.76%,T4降低了20.82%。

表8 氮肥运筹下水稻光合势的变化 (104 m2·d/hm2)

表9 氮肥运筹下水稻净同化率的变化 [g/(m2·d)]

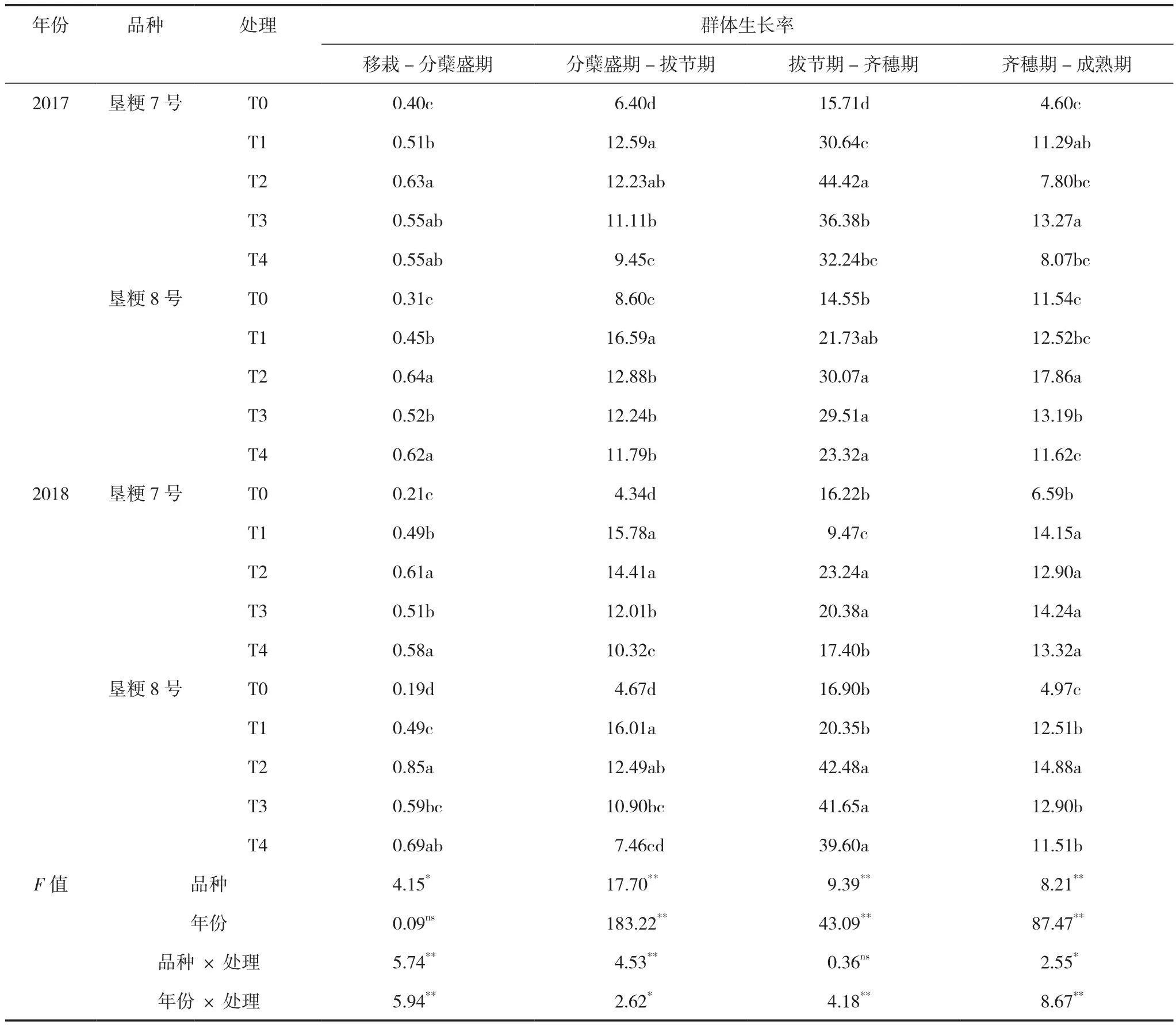

2.3.5 群体生长率

群体生长率反应了干物质的日生产量,是群体生长速率的重要指标。如表10所示,群体生长率随生育进程的推进呈现先增加后减少的趋势,在拔节至齐穗期有最大值。从各生育阶段来看,移栽至分蘖盛期,T2、T3、T4群体生长率均高于T1,其中T2与T1处理间差异均达显著水平。分蘖盛期至拔节期,T1处理下群体生长率最高,T2次之,T1与T3、T4处理间差异均达显著水平。拔节期至齐穗期,T2、T3和T4处理下两年间两品种的群体生长率均高于T1,分别平均提高了84.38%、68.60%和47.72%。齐穗期至成熟期,群体生长率的变化趋势因品种而不同。

表10 氮肥运筹下水稻群体生长率的变化 [g/(m2·d)]

3 讨论

3.1 寒地水稻的氮肥运筹方式

氮肥运筹是在确定适宜的氮肥用量基础上,合理分配各生育时期施氮配比的一项栽培措施[13],对水稻生产和环境保护有着重要的意义[14-15]。合理的氮肥运筹能够协调氮肥的农学效应、社会效益和环境效益,减少氮肥的损失和对环境的不良影响[16]。关于氮肥运筹,以往的学者在南方做了大量研究,如凌启鸿等[17]研究认为,水稻氮肥运筹基蘖肥与穗肥比例以6∶4~5∶5利于增产。苏祖芳等[18]研究表明,在适宜的总施氮量下减少基肥施氮量,增加穗粒肥施用量,有利于进一步提高产量。吴文革等[4]研究指出,氮肥后移适当增加穗粒肥的比例有利于后期防早衰,提高产量。而在寒地,稻区稻田土壤的养分含量变化规律表现为“两峰两谷”,即插秧前和小暑至大暑期间土壤养分含量多,插秧至幼穗分化期、孕穗至成熟期间,土壤氮素含量下降,这种养分释放规律与寒地水稻的需肥规律相比,表现为前期不足,中期相差不大,后期略显不足[19]。而农民一般习惯采用“大头肥”的施氮方式。目前关于在寒地研究“前重、中轻、后补”的平衡施氮方式与农民常规施氮方式的比较研究较少。如何通过氮肥运筹充分发挥寒地水稻的产量优势,有必要深入研究。本试验连续两年的研究结果表明,不同的氮肥运筹方式对寒地水稻的产量有较大的影响,与农民常规施氮相比,平衡施氮方式(施氮量150 kg/hm2,基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥=4∶3∶1∶2)和减氮10%施肥方式(施氮量135 kg/hm2,基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥 =4∶3∶1∶2)水稻产量分别提高了4.12%~12.79%、2.17%~7.11%,表明这两种氮肥运筹模式具有更强的增产潜力。

3.2 氮肥运筹下寒地水稻的干物质积累与转运

水稻产量的形成是植株群体干物质积累、分配、运输与转化的结果[20]。曾勇军等[21]研究表明,生育前期一次性追施氮肥不利于后期物质的积累与提高,从而影响水稻产量。本试验连续两年的研究结果表明,在整个生育过程中,农民常规施氮方式(T1)采取的一次性重施基蘖肥,造成了水稻中期群体过大,后期群体干物质量下降,而平衡施氮方式(T2)和减氮施肥方式(T3)构建合理的水稻中后期群体,有效提高生育中后期(拔节期至成熟期)群体干物质量以及各阶段的干物质积累量,在成熟期,T2、T3氮肥处理下干物质量分别提高了6.56%~19.31%和2.80%~6.53%。进一步相关分析表明,齐穗期、成熟期的群体干物质量与产量呈正相关关系。本研究结果与前人研究结论[5,22]基本一致,说明平衡施氮方式(基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥=4∶3∶1∶2)有效地控制生育前期(移栽至拔节期)的物质生产,并提高生育中期(拔节至抽穗期)物质生产从而形成了齐穗期足够数量和结构优化的高质群体,同时大幅提高生育后期(抽穗至成熟期)干物质积累量以形成“源库”协调的高产群体。

水稻籽粒的灌浆物质一部分来自抽穗后的光合产物,另外一部分来自叶、茎、鞘贮藏物质的再分配[23]。前人研究表明,具有高产优势的水稻群体一般前中期叶、茎、鞘等器官贮藏的光合产物多,后期光合产物分配于穗部的比例大,且叶、茎、鞘的贮藏物质能较多地运转到穗部[24-25]。本研究结果表明,水稻叶、茎和鞘物质输出量、输出率以及转化率均是平衡施氮方式(T2)、减氮施肥方式(T3)高于农民常规施氮,而调节氮肥前移(T4)降低了水稻叶、茎和鞘物质输出量、输出率以及转化率。本试验在2018年研究结果表明,不同氮肥运筹方式下,茎干物质输出量均为负值,表明水稻群体茎干重在灌浆后期出现二次增重,即茎在生育后期光合产物仍有所积累,干物重在抽穗后得到回升,而鞘的干物质则始终向外输出。说明合理的调节施氮量及施氮时期使寒地水稻的干物质在各器官间的分配变化合理且运输转化效率得到提高,使得水稻有更多的营养用于从源到库的转化。

3.3 氮肥运筹下水稻的光合生产特征

光合生产是水稻产量的源泉,叶面积、光合势、群体生长率、净同化率等均是表征群体光合生产能力的重要指标[26-27]。提高水稻光合生产力是提高水稻产量的主要途径之一。张军等[28]研究表明生育后期适当氮肥施用能显著提高剑叶净光合速率,延缓剑叶衰老,延长光合时间。相似的,本研究结果表明,虽然分蘖期至拔节期平衡施氮(T2)和减氮施肥方式(T3)下水稻的群体叶面积指数低于农民常规施氮方式,但齐穗期和灌浆盛期平衡施氮和减氮施肥方式具有较高的剑叶、倒2叶与倒3叶的高效叶面积以及生育中后期(拔节至成熟期)群体叶面积指数,并显著降低了结实期叶面积衰减率。生育中后期群体叶源生长优势越来越大,说明“稳升缓降”的叶面积动态和较强的有效高效叶面积生长是寒地粳稻高产形成的特点和优势之一[29]。本研究还发现,平衡施氮(T2)、减氮施肥(T3)和调节氮肥前移(T4)的氮肥运筹下,分蘖盛期至拔节期寒地水稻的光合势、群体生长势和净同化率均低于农民常规施氮方式,而生育中后期(拔节至成熟期)平衡施氮(T2)、减氮施肥(T3)处理下水稻的光合势、群体生长势和净同化率均高于农民常规施氮方式,调节氮肥前移(T4)处理下各光和指标一直处于较低水平。至于氮肥运筹下寒地水稻剑叶光合特性的差异还有待进一步深化研究。可见,基肥∶蘖肥∶调节肥∶穗肥=4∶3∶1∶2的氮肥运筹方式促进中后期光合物质的生产能力,为其后期物质生产能力的提高奠定了生理基础。

4 结论

综上所述,平衡施氮方式和减氮施肥方式通过合理施氮时期与施氮量的结合,减缓了生育中后期高效叶面积的下降速率,为维持光合系统的持续高效产出奠定基础,促进了中后期的物质积累与转运,有效保障水稻高库容的充实,从而增加水稻产量。另外,减氮施肥方式减少了氮肥的使用量,可有效降低农民成本。