十八世纪前后中国园林在英国的影响及演变

陆国庆

(北京大学建筑与景观设计学院,北京 100871)

0 引言

十七世纪后期到十八世纪,欧洲掀起一股中国热潮。英国是较早受中国园林影响的欧洲国家,在与中国园林的碰撞中,形成了风靡一时的“英中式园林”,被称为自然主义设计的典范。英国学者苏里文评价中国园林的影响,“在欧洲的园林艺术这一领域,中国艺术的影响却是立竿见影,并且有着革命性的意义……尽管中国人的园林艺术观念也许曾经被误解和误用,但仍然实在地渗入到18世纪西方文化品位核心当中”[1]。喜龙仁也认为“中国对园林的影响,远远比专家观察者们想象的多”[2]。如今世界园林界大谈自然设计,对中国园林在其中的角色研究较少。本文以意象、形式和哲学三个层次重新梳理十八世纪前后这段时间中国自然设计在英国的引入、影响及演变,重新解析中国古典园林的历史作用。

1 传教士带给欧洲的中国园林形象

中国对西方来说一直很神秘,十六世纪意大利等欧洲国家航海技术崛起,有能力广泛到达中国。他们尝试像其他殖民地一样用武力的方式进入中国没能成功,便转而诉诸传教士进行文化上的试探。传教士们对中国园林的设计方式大为好奇,以回忆录、书信或者绘画作品的形式记录下在中国的见闻,带回到欧洲,成为欧洲人认识中国园林的重要参考。

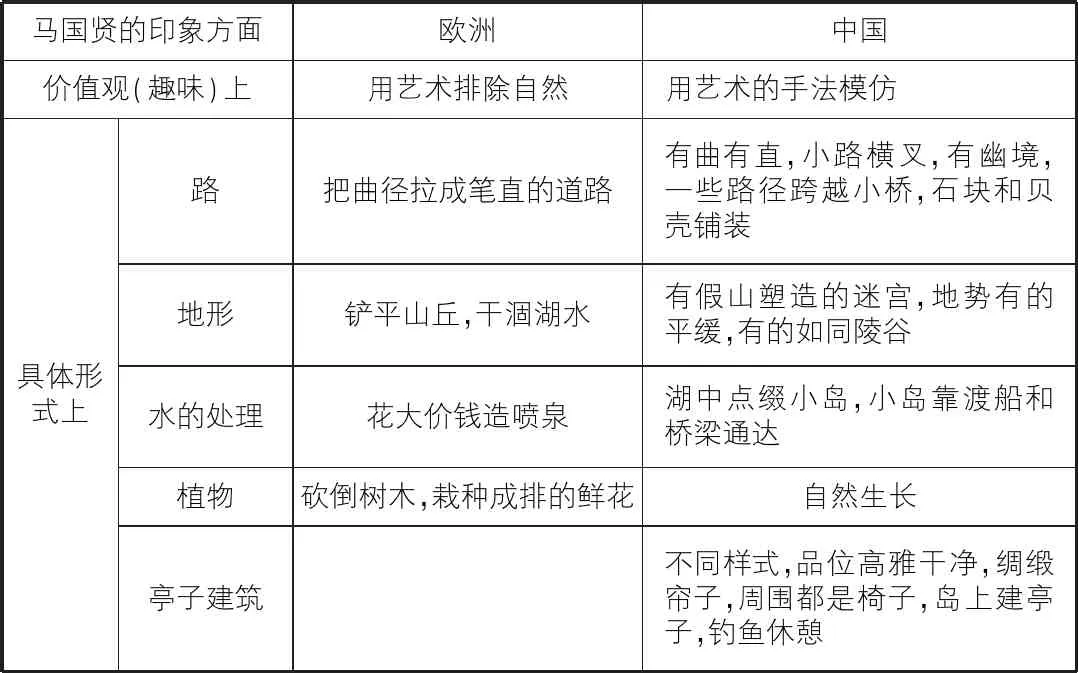

早期进入中国的传教士记录比较简单,利玛窦在他的报告中提到中国园林令人印象深刻的是“在炎热的季节为读书或娱乐而特意设计的奇山和洞穴”[3],约翰·诺伊霍夫把假山描述为“很多层充满了空间和墙的地方,种植树木还有瀑布点缀”[2]。后来的马国贤等传教士在中国的停留时间增长,开始留意形式细节上的区别,他认为中国园林不像欧洲一样排斥自然,而是在用艺术的手法模仿[4](见表1)。马国贤回国途经英国,受到英国国王乔治一世的接待,英国著名建筑师伯灵顿爵士等也前来观看其参与制作的版画《避暑山庄三十六景图》[5],画上的中国园林景象在英国引起巨大的轰动。

表1 马国贤传回欧洲的

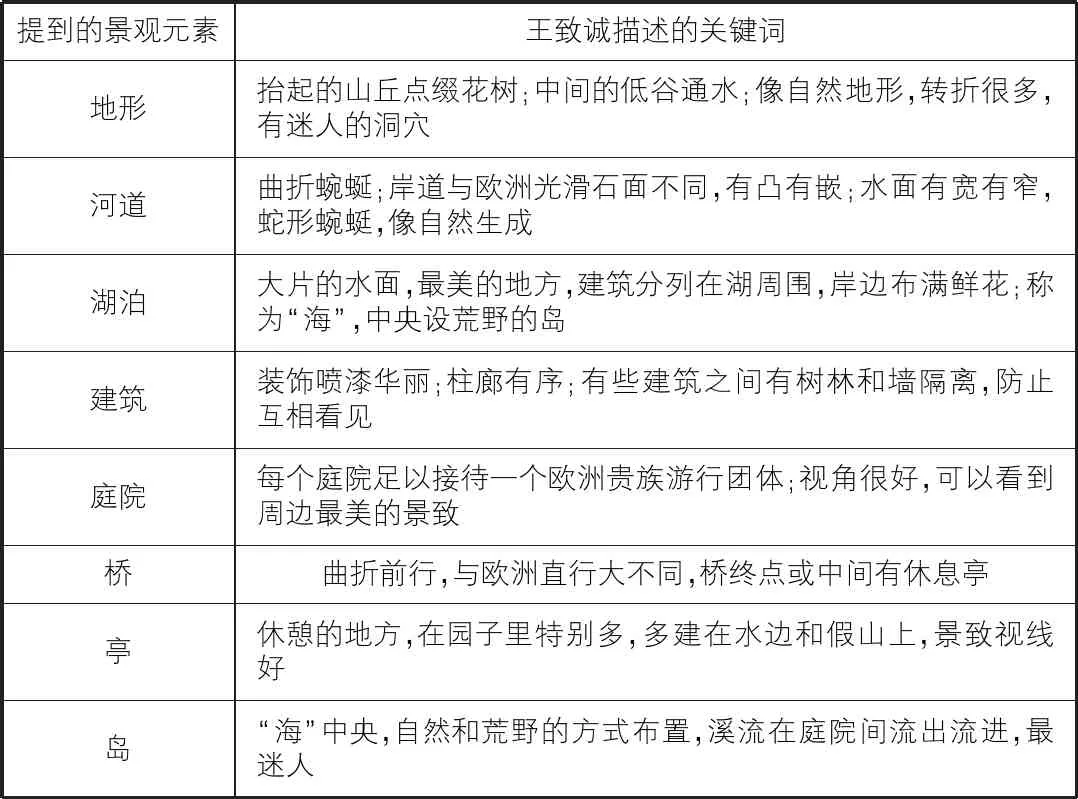

1738年法国传教士王致诚来到中国,他为乾隆作画,成为当时北堂宫廷画家代表[6]。其间他写信给法国朋友,对中国园林进行了更为系统的细节描述(见表2),细致到有“30英尺~40英尺”的目测数据。该书信1749年首刊于《耶稣会士书简集》,不久又被译成包括英文在内的多种文字,在西方许多重要书刊上转载[7]。王致诚参与绘制的“圆明园40景”图副本也被寄往巴黎,在整个欧洲传播。

表2 王致诚传回欧洲的中国园林描述(根据书信整理)[8]

2 英国对中国园林的研究与实践

除了传教士的传播,英国本土对中国的认识也有萌芽。十七世纪下半叶政治家兼作家坦伯尔爵士被认为是第一个开始谈论中国园林的英国学者,他去荷兰意大利等地考察,在这里去过中国的商人和传教士带回的信息对他印象深刻。1685年,他撰写了题为《关于园林》的文章,用几段的内容比较了中西方园林的区别,“在我们的世界里,建筑和花园的美感主要是通过一定的比例、对称和统一的格调体现出来的……园林的美对中国人来说应当是伟大的、引人注目的,但各部分之间不应存在明显的秩序和比例,中国人的超凡想象力体现在他们的园林布局中”[9]坦伯尔爵士的观点被马国贤带回的铜版画验证,其文章经常被十八世纪的作家引用[10]。

英国媒体作家约瑟夫·艾迪生,在《观察家》一书中以中国庭院相关的文献为据,表达了对规整式庭院设计的不满,评价中国园林“他们嘲笑比例均衡、对称和统一,相反在他们的庭院中形成了一种‘有意的不规则’来模仿真正的自然。”主教洛德·沙夫茨伯里和亚历山大·波普等文人也纷纷表示“整齐均匀”是“不道德和残暴的”[3]。奥利弗·戈德史密斯创办的刊物《世界居民》中提到,“英国在园林方面很难达到中国的程度,但是最近正在模仿他们,自然在现在比以前更多的被提到”[11]。

“邱园”的设计师威廉·钱伯斯到访中国多次,他认为自然是中国园林的原型,中国园林的目的是摹仿自然所有美丽的不规则[12]。钱伯斯开始试图探究中国园林设计形式背后的哲学意义,他构思的中国园林美景,更强调人类对自然美感的调和作用,其撰写的《论东方园林》和《中国建筑、家具、服饰、机械和器皿设计》,对于英国了解中国园林起到了巨大的作用[13]。

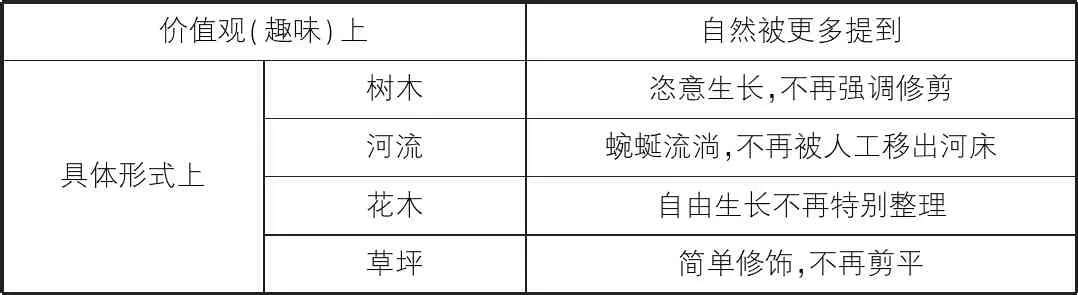

在实践上,1718年蒲伯将特维肯汉姆的花园改建为自由式的中国风格,由于认识不够,园林中仅布置了中国园林中所特有的假山和山洞[14]。伯灵顿爵士获得了马国贤一份中国园林铜版画,其好友和合作者肯特在斯道维花园设计了中国式叠石,并在园中湖边设置了一个观赏亭。在该花园中肯特不再将植物当雕塑修剪,道路和河流流线相对自然。亭子是英国式的,但是自然凉亭布置的感觉与马国贤绘画中的休憩亭异曲同工。1748年布朗在肯特的基础上对斯道维花园进行了改建,增建一座中国石拱桥,桥上沿用了欧洲传统建筑风格做的观赏亭廊。此时英国园林在中国风格的影响下已经发生了很大转变(见表3)。

表3 《世界居民》中谈到的英国受中国影响已经发生的变化

大约到了1770年,中国的园林及建筑实际上成为了英国一些公园比如英国牛津市的沃斯顿公园的主题,这一时期的英国园林被法国等其他欧洲国家引入,称之为“英中式园林”,逐渐风靡整个欧洲。

3 中国园林在英国的本土化演变

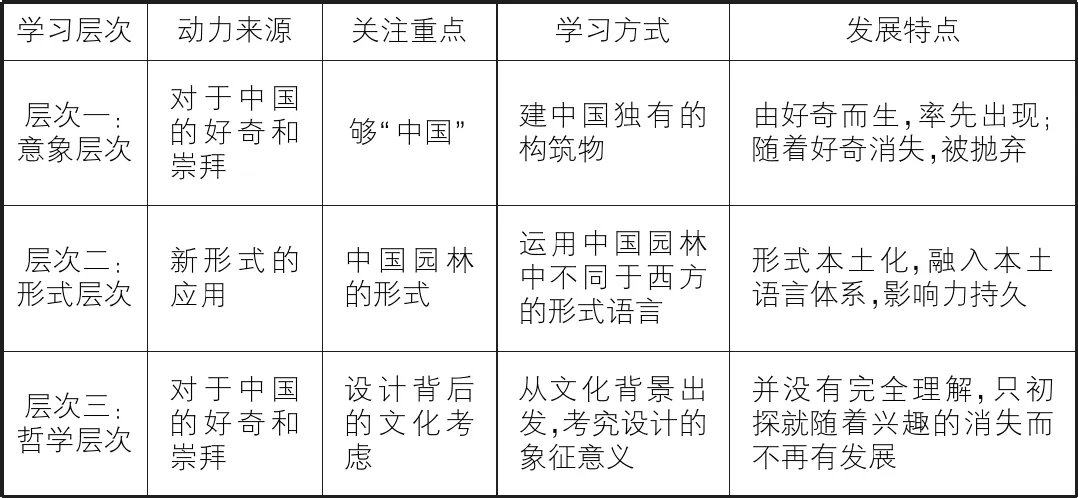

从早期的传教士认知到后来英国的具体实践作品,中国园林的认识总结起来有三个层次的转变(见表4):第一个层次是意象层次,假山、山洞,或者塔和亭子的模仿,都是凭借拥有中国园林中的类似构筑物来标榜“中国式”,这是建立在文化兴趣基础上的;第二个层次是形式上学习,有了研究基础,英国设计师摒弃了原有的直线设计,接受自然风格的园路,这在形式思维和技法上是巨大的革新;第三个层次是哲学性融入,这个牵扯到文化背景,需要了解形式语言下背后的含义,这一点从钱伯斯开始刚刚尝试,就因为中国文化兴趣的消失而终止。因为对庞培城重新发现,中国文化作为古代艺术爱好的地位被取代。

表4 英国学习中国园林的层次和特点

不过在形式层次上的学习,借助另外一套话语,由“中国语言”慢慢变成了“英国语言”。英国人有着农牧传统,向往自然的开阔,此时英国艺术界受意大利风景画家影响,开始倡导景观能“如画”,如画观念和荒野风景的乡土美感与中国园林的自然设计异曲同工。肯特和布朗都吸取了中国亭和桥的观赏性优势,但是在建筑形式上又往本土化回归;植物应用上,虽然植物并不再修剪,但是大面积的草坪往往是平面的,在地形上的处理他们更倾向于往旷野的方向走,给人的感觉更加开阔。这些形式语言的思维没有国界,这些自然主义的形式语言他们从中国园林启发出来,在英国很好的完成了本土化融入。

4 结语

英国对于中国园林的认识主要从意象到形式,再到哲学三个方面的探索。意象的模仿最先消失,哲学还没等领悟就失去了动力。然而,中国园林的形式语言却深刻地影响了英国景观设计,并转换成了英国本土语言传承下来,其影响一直延续至今,在今天自然主义盛行的园林设计圈,回归我们传统的园林艺术研究,仍然具有时代意义。反思我们的古典园林传承,除了哲学性思考,对于其形式语言的研究和应用,更具有历史持久性和跨文化传播力。