堤防除险加固工程地质勘察质量评价应用研究

王石锋

(九江市水利电力规划设计院,江西九江332000)

0 引言

除险加固工程地质勘察是在大坝安全鉴定的基础上进行的以查明工程病害问题、确定工程处理措施的地质工作[1]。水利工程除险加固设计中地质勘察工作往往得不到应有重视,但地质勘察工作是诊断病险的重要手段,在前期阶段极为重要。江新洲大堤根据历史险情记录与勘察资料分析得知主要工程地质问题为堤身渗漏稳定、堤基渗透稳定和岸坡稳定等。针对各堤基分段开展地质条件评价,根据评价结果提出相应的加固措施,使得加固方案更加经济、合理、可靠。

1 工程概况及加固任务

长江江新洲位于江西、湖北、安徽三省交界处,保护着柴桑区江州镇5.7万亩耕地和4.2万人口。江新洲大堤堤顶中心线实测总长计41.012 km。圩堤在长期运行过程中,部分堤顶宽度和堤身坡度已达不到设计要求,大部分堤段堤身迎水面护坡破损严重,抗冲刷能力差,堤身填筑质量欠佳,堤身渗漏严重,危及圩堤安全。

江新洲大堤除险加固工程主要建设内容包括:

(1)土堤加高加固16.95 km,新建防浪墙41.012 km,新建现浇砼护坡17.05 km.新建生态砼护坡4.31 km,新建干砌块石护坡12.752 km;

(2)水泥搅拌桩防渗墙30.852 km;填塘压浸7.774 km;

(3)拆除重建2座自排闸和8座抗旱闸箱涵,完善必要的工程管理设施。

2 地质勘察质量评价及加固措施

2.1 堤基工程质地特性

采用XY-100型油压钻机,于2019年3月2日进场钻孔作业。江新洲大堤部分堤段基础的钻孔布置见图1。

图1 江新洲大堤部分堤段及钻孔平面布置图

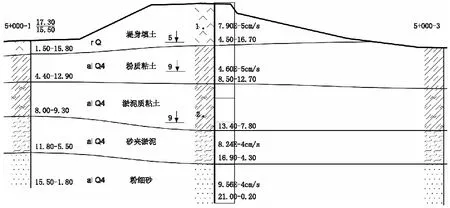

选取典型断面0+000和5+000钻孔地质剖面,其堤基地质分布概况见图2、图3。

图2 断面0+000地质剖面图

图3 断面5+000地质剖面

堤基主要由第四系全新统冲积层组成,下伏基岩为第三系新余群(E1+2XN)粉砂岩、砂砾岩。根据勘探深度范围内粘性土、粗粒土的分布关系,堤基地质结构类型主要为单一结构(Ⅰ)、双层结构(Ⅱ类)和多层结构(Ⅲ类)三大类。

单一结构堤基主要由粗粒土组成(Ⅰ2亚类);双层结构(Ⅱ类)按其组成可分为:由上厚层粘性土(≥3.0 m)下粗粒土组成的双层结构(Ⅱ2亚类);多层结构(Ⅲ类)堤基主要由砂壤土、淤泥质粘土和粗粒土组成的多层结构(Ⅲ1亚类)。

2.2 工程地质问题

(1)堤基渗透稳定问题

按照地层岩性差异,堤基地质结构分为三种类型,三亚类。其中单一结构的Ⅰ2亚类堤段,由于堤基土由砂壤土和砂夹淤泥等粗粒土组成,表层基本上无粘性土分布,当长江(河)水水位明显高于堤内地面且持续一定时间时,堤基可能产生渗漏甚至渗透变形。

多层结构Ⅲ1亚类:上部为砂壤土(≥3.0 m),中部为淤泥质粘土,下部为砂夹淤泥。由于上部砂壤土具强透水性,在持续高水位条件下,江(河)水易沿渗流途径较短处产生透破坏。

(2)堤基抗滑稳定及沉降变形问题

江新州大堤桩号0+000~17+000堤基分布淤泥质粘土,但均位于上部粘性土层之下,埋藏较深且因多年堤身荷载压实固结,力学性质有一定改善,存在堤基抗滑稳定及沉降变形的可能很小。

(3)岸坡稳定问题

由第四系全新统冲积层组成的岸坡抗冲刷能力较差,尤以砂类土为甚,当处迎流顶冲段而下部砂性土顶面高程又接近或高于外河枯水位时,砂性土处于最大流速带附近,极易被冲刷,导致上部粘性土坡脚临空失稳,因此枯水期下部砂性土被快速掏蚀是形成崩岸的主要因素。

江州圩堤部分堤段主流逼近堤脚,凹岸迎流顶冲,且堤外外滩滩地较窄,江水直接逼近堤脚,坡脚掏蚀速度相对较快,崩岸塌坡易发育。桩号1+200、2+100、17+200段发生顶冲崩岸险情。

2.3 堤基地质分类

根据堤基地质结构,结合堤内、外渗流边界条件及分布险情,对堤基进行工程地质分段。拟加固堤基可分为两种工程地质类别:工程地质条件较好(B)、工程地质条件较差(C)。堤基工程地质分类标准见表1。

表1 堤基工程地质分类表

2.4 各堤段工程地质条件及评价

(1)桩号0+000~1+000、3+000~3+300、3+350~5+400、6+200~8+000

堤段总长为5.15 km,堤基为Ⅱ2类地质结构。堤基上部为粉质粘土、淤泥质粘土,揭露层厚6.5 m~7.5 m,层厚较厚,为较好的天然防渗铺盖,下部为砂夹淤泥。

堤基上部粘性土较厚,分布连续,堤基防渗性较强,工程地质性状良好。堤基一般不存在渗漏或渗透变形等主要工程地质问题。该堤段堤基工程地质条件较好(B类)。

(2)桩号34+560~36+100

该段圩堤长1.54 km,堤基为Ⅱ2类地质结构。堤基上部为粉质粘土和淤泥质粘土,揭露层厚6.8 m~7.5 m,层厚较厚,为较好的天然防渗铺盖,下部为砂夹淤泥层。

该堤段堤基工程地质条件较好(B类)。堤外近堤脚处筑堤时挖去大部分粘土使堤前产生连续分布的渊塘,建议对堤外近堤脚处渊塘进行填塘固基。

(3)桩号37+400~41+018

堤段总长为3.618 km,堤基为Ⅱ2类地质结构。堤基上部为粉质粘土,揭露层厚4.2 m~5.5 m,层厚较厚,为较好的天然防渗铺盖,下部为砂夹淤泥层。

堤基上部粘性土厚度较大,分布连续,工程地质性状较好,堤基防渗性较强,河岸距堤脚80 m~120 m,距离较远,堤基一般不存在渗漏或渗透变形等主要工程地质问题。堤基工程地质条件较好(B类)。

(4)桩号1+000~3+000、3+300~3+350、5+400~6+200、8+000~13+000

堤段总长为7.85 km,堤基为Ⅱ2类地质结构。堤基上部为粉质粘土和淤泥质粘土,揭露层厚6.7 m~7.5 m,层厚较厚,为较好的天然防渗铺盖,下部为砂夹淤泥层。

堤基虽然粘性土层较厚,但堤内近堤脚处人工建房基础开挖挖去大部分粘土及堤后分布大量的渊塘,致使堤内粘性土盖层有效厚度变薄,在持续高水位条件下,江(河)水易沿渗流途径较短、盖层较薄弱处产生渗透破坏,存在渗漏问题,常年出现泡泉等险情。

该堤段堤基工程地质条件较差(C类)。建议对堤内近堤脚处渊塘进行填塘固基,对粘性土变薄堤段进行压浸处理。

(5)桩号13+000~16+000

该段圩堤长3.0 km,堤基为Ⅲ1类多层结构。上部由砂壤土组成,厚2.6 m~4.9 m,中部为淤泥质粘土组成,厚4.0 m~5.0 m;下部为砂夹淤泥、粉细砂,揭露层厚3.1 m~3.5 m。

该堤段堤基工程地质条件较差(C类),堤基上部为砂壤土,厚度一般,其透水性较强,为防渗性较差堤基,存在发生泡泉的可能。建议对该堤段堤基进行防渗处理。

(6)桩号16+000~34+560

该段圩堤长18.56 km,堤基为Ⅰ2类单一结构。堤基土由砂壤土和砂夹淤泥等粗粒土组成,厚8.2 m~12.7 m。

堤基土为粗粒土,透水性较强,防渗性较差。表部并有生物孔洞发育,且堤内近堤脚处由于取土筑堤,致使堤内粘性土盖层有效厚度变薄,在持续高水位条件下,江(河)水易沿渗流途径较短、盖层较薄弱处产生渗透破坏。该堤段堤基工程地质条件较差(C类)。建议对该堤段堤基进行防渗处理。

(7)桩号36+100~37+400

该段圩堤长1.3 km,堤基为Ⅱ2类地质结构。堤基上部为粉质粘土,揭露层厚6.2 m~7.0 m,层厚较厚,为较好的天然防渗铺盖,下部为砂夹淤泥层。

堤基虽然粘性土层较厚,但堤内近堤脚处筑堤挖去大部分粘土致使堤内粘性土盖层有效厚度变薄,在持续高水位条件下,江(河)水易沿渗流途径较短、盖层较薄弱处产生渗透破坏,存在渗漏问题,历史上曾出现泡泉等险情。建议对堤基工程地质条件较差(C类)堤段进行防渗处理,如桩号16+000~34+560,该段堤基为单一结构粗粒土组成,其透水性较强,防渗性较差。对堤内近堤脚处渊塘未进行填塘的堤段进行填塘固基,对粘性土变薄堤段进行压浸处理。

3 结论

通过对江新洲大堤除险加固工程开展地质勘察和质量评价,查明堤防病害原因,为除险加固工程设计提供地质建议与依据。地质勘察的主要任务是查明堤址地基的地层岩性、物质组成和物理力学性质,重点查明岩土层的分布范围和工程特性,评价存在的主要工程地质问题,以便有针对性地提出加固设计方案。文章以江新洲堤防为例,查明了区域工程地质条件,获得相关岩土层的物理力学参数,并对主要工程地质问题进行了评价,对堤防分段提出了加固措施建议,使地质勘查质量评价结果得到了很好地应用。