关于纳博科夫的另一种解法

王永胜

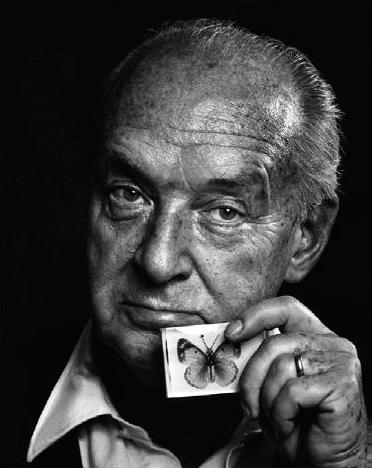

弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov,1899-1977)

一

人世间的绝大部分作家(少数文豪除外),甚至著作等身者,都免不了一种相同的命运:当他无数次被阅读、被回忆时,人们谈论的其实只是他的一两部代表作,至于其他作品,不管作者本人认为写得有多精彩多用心,往往都沦为陪衬的角色,长久地坐在冷板凳之上。所以我有时候觉得,写作者挺可怜的。

比如,当我们提起纳博科夫时,你脑中想起的一定是他那本惊世骇俗的《洛丽塔》;而很少有人知道,他曾经于一九三八年至一九三九年间,用心写过一部名为《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》的长篇小说。

纳博科夫生于俄罗斯圣彼得堡市的一个贵族家庭,从小受到良好的教育,光仆人就有好几十个,上学是由私人司机开奔驰车接送的。一九一九年,全家为了躲避俄国革命流亡欧洲,他的人生轨迹开始发生剧烈转折。一九三七年至一九四○年间,纳博科夫在纳粹入侵之前的法国定居,当时生活条件极为艰苦,他只能在卫生间里写作(这和他早年的贵族生活真是天差地别)。《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》就是他在法国住所的卫生间里用英语写的第一部长篇小说。

光这一点,就很有象征意义。那意味着,纳博科夫也许已经意识到长久的流亡使他不再有机会回到魂牵梦萦的故乡,他不得不选择用英语写作,才能在欧洲打开市场,安身立命。而《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》正是他尝试跨出的第一大步,也是他与过去的自己告别的一大步。

在我看来,论艺术手法的奇特与高明,《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》要盖过后来也是用英语写的《洛丽塔》。而纳博科夫是在写完《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》这本书之后不久,开始构思《洛丽塔》的。他自己曾说:“最初感觉到《洛丽塔》的轻微脉动是一九三九年末或一九四○年初,在巴黎,急性肋间神经痛发作、不能动弹的那个时候。”

所以,我也相信,通过《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》这根管道,我们可以很好地窥探在层层叠叠狡猾文字的包裹下,纳博科夫那颗隐秘的内心。

二

在小说中,主人公塞巴斯蒂安·奈特是一位英籍俄裔作家,他行踪隐秘,特立独行,以擅长写“研究小说”著名,但不幸英年早逝。也就是说,塞巴斯蒂安·奈特一出场,就是一个死者的角色。全书从始至终弥漫着浓浓的回忆气味。

《塞巴斯蒂安·奈特的真實生活》[ 美 ] 弗拉基米尔·纳博科夫著谷启楠译上海译文出版社 2010 年版

故事的第一人称叙述者V是塞巴斯蒂安同父异母的弟弟,为了反驳传记作者古德曼对已故哥哥的歪曲,他决心为哥哥写一部传记。然而,他对哥哥并不完全了解,加之缺少文学创作经验,写传记有一定困难。他仔细研究了哥哥的作品和少量遗留文件,走访了为数不多的知情人,力图追溯哥哥生前的踪迹,特别是解开其两次恋情之谜。随着故事情节的展开,一个有才华、有个性、有怪癖的小说家形象呈现在读者面前,而叙述者本人也在调查和写作过程中思考人生,思考文学创作,成为书中的另一个主人公。

《纳博科夫传》作者布赖恩·博伊德认为,与纳博科夫的其他小说不同,《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》把它的构思活动完全暴露出来,就像一个龇牙咧嘴的魔术师在使用X射线一样。小说的趣味在于其滑稽受挫的叙述。

小说,是虚构的艺术。而狡猾的纳博科夫却耍了一个花招。他仿佛是构建了一个真幻参半的城堡(真的部分很真,有自传意味),又故意模糊了连接真假构件的卯榫结构,然后邀请读者过来参观,而他自己又偷偷地躲了起来,在黑暗中发出笑声。

他明白地告诉读者,故事是虚构的,可虚构的又是“真实生活”,而这种“真实生活”,是被另一个同样是虚构的人找寻出来、叙述出来的。这种“叙述的叙述”“虚构的真实”,又能达到多少的真实?

《纳博科夫传:俄罗斯时期·1899-1929》[ 新西兰 ] 布赖恩·博伊德著刘佳林译广西师范大学出版社2019 年版

《说吧,记忆》[ 美 ] 弗拉基米尔·纳博科夫著王家湘译上海译文出版社 2019 年版

对于我来说,在这部奇怪的小说之中找出作者暗藏的真实信息,就成为最大的诱惑。尤其是,这本书是借用主人公弟弟的口吻叙述的。

三

纳博科夫出生于一八九九年,每谈及此事,总让他倍感欣喜。

一八九九年,刚好是普希金诞辰一百周年,当时,俄国正在大张旗鼓地开展纪念普希金的活动。往上追溯,纳博科夫祖上与普希金还能扯上点关系。这是纳博科夫对一八九九年感到荣耀的最主要原因。这种优越感,对年少的纳博科夫来说,是根深蒂固的。与此同时,世纪末的最后一年,还带给他某种神秘暗示。

在《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》开头部分,纳博科夫在保留一八九九年年份不变的前提下,修改了自己的出生日期(纳博科夫出生于1899年4月23日),把小说中的塞巴斯蒂安·奈特设置为一八九九年十二月三十一日出生。这既保留了荣耀,又把世纪末的神秘暗示扩大到最大。可谓真真假假,用心良苦。

纳博科夫是家中长子,全家人对他十分宠爱。他在回忆录《说吧,记忆》(王家湘译,上海译文出版社2019年)里写道:“我十岁的时候,男女家庭教师就知道,上午是属于我自己的(捕捉蝴蝶时间),于是都小心地避开。”

纳博科夫出生后没过几个月,他的母亲叶莲娜又怀孕了。叶莲娜有些神经质,而此时她的父母,也就是纳博科夫的外祖父母,同时病重,让她身心交瘁。在如此局面之下,一九○○年三月,纳博科夫的弟弟谢尔盖出生。后来叶莲娜的夫兄推测,谢尔盖的问题(严重口吃,害羞,早年很恨母亲)恐怕跟她这段时间的焦虑有关。

纳博科夫和谢尔盖,类似蝴蝶和茧的区别,是两个截然相反的形象。纳博科夫,阳光、英俊、自信,爱搞恶作剧;谢尔盖,灰暗、口吃、羞涩,甘愿当纳博科夫的小跟班。

两兄弟是如此不同。纳博科夫在回忆录中承认自己“喜欢吵闹,爱冒险,有点横行霸道”,而谢尔盖“安静而无精打采”。两人对音乐的态度也是截然不同的。纳博科夫承認自己没有一点音乐细胞,听音乐是一种痛苦,而谢尔盖从十岁时就开始对音乐感兴趣,去上无数的音乐课。当他在钢琴上一连许多个小时弹奏歌剧片段时,纳博科夫就会“悄悄走到他的背后捅他的肋骨”,纳博科夫接下来写道—他没写谢尔盖如何受惊,只是念念不忘自己被音乐骚扰的痛苦—“一段痛苦的回忆”。

心性不同,形于肢体的语言也是不同。八岁的纳博科夫,戴着领带,下穿一双油亮的皮鞋,坐在一张藤椅之上,跷着二郎腿,腿上摊着一本打开的蝴蝶标本册,里头装满了他用心从湖泊、高山、森林那里收集过来的藏品。年少的纳博科夫微微向左扭头,骄傲自豪地看着镜头,也看着百来年之后的我们。这是一张摄于一九○七年的纳博科夫的照片。

而少量存世的谢尔盖照片(我们看到的几乎都是他与家人的合照),是完全不同的面相。

纳博科夫(摄于 1907 年)

有一张摄于一九○一年的兄弟俩合照,纳博科夫自认为:“看起来像有头发和没头发的同一个婴儿。”其实不然,在我看来却很好区分。两岁的纳博科夫炯炯有神,眼神甚至有一点凶悍,而一岁的谢尔盖看上有些许不安与不自然,身体坐得很正。纳博科夫微微侧身,用右手抓住谢尔盖的左手,这既像一种保护又像是一种占有。

在之后的几张合照里,谢尔盖都习惯躲在照片的边上。在一九○七年的一张合照里,他笔直地站在家庭女教师的身边,显得十分拘束,而另一边的纳博科夫则交叉双腿,歪歪扭扭地站着,整个身体靠在家庭女教师的身上。

还有一张拍摄于一九○九年的兄弟俩合照很能说明问题。谢尔盖站在照片的左边,左手横在腹部,右手托着下巴,帽子的前檐遮住一大半眼睛,依旧是一副拘谨的样子,而边上的纳博科夫却把双腿叉得很开,双手叉在腰间,以一副很有攻击性的姿态站立,直视着拍照片的人。

我们能看到的谢尔盖最后的形象,是一张拍摄于一九一八年的合照。照片上的纳博科夫英俊,开始散发出酷酷的青春期的气息,而边上的谢尔盖表情显得诡异,纳博科夫解释:因为照片的瑕疵而影响了谢尔盖的面容。这张拍坏的照片似乎也暗示了谢尔盖之后的悲惨命运。

纳博科夫把自己与谢尔盖之间的疏离感写入《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》,为了扩大这种疏离感,他在小说里把V设定为比塞巴斯蒂安·奈特小六岁的同父异母弟弟。

纳博科夫在这部小说里写道:“他一晃肩膀,把我推开,但仍不转身,仍像往常那样不和我说话,对我还是那样冷漠……他从来不承认我对他的亲情,也从来不培育这种亲情。”这种半真实半虚构的情感描写,我读来非常难受,尤其是,我也和谢尔盖同病相怜,都曾是口吃羞涩的孩子。

纳博科夫(右一)、谢尔盖与家庭女教师的合影(摄于 1907 年)

纳博科夫(右)与谢尔盖的合影(摄于 1909 年)

年少的纳博科夫与谢尔盖的情感在一次事件之后发生了微妙的变化。纳博科夫在回忆录《说吧,记忆》第十三章写道:

出于各种原因,我发现我讨论我的另一个弟弟(指谢尔盖)是极端困难的……我们上的是不同的学校;他进了父亲以前念的高中,穿正规的黑色校服,在十五岁时他添加了一点不合法的修饰:鼠灰色的鞋罩。大约那个时候,我在他书桌上发现并读了他的一页日记,出于愚蠢的惊讶我给家庭教师看了,他立即把它给父亲看了,这页日记意外地在回顾时澄清了他的那些古怪行为。

一段遮遮掩掩的描写。事情的真相是,纳博科夫意外发现谢尔盖是同性恋。这让他非常震惊。

谢尔盖后来的命运是,一九一九年之后与纳博科夫一起流亡欧洲,一起进剑桥大学读书。毕业后,谢尔盖搬到了巴黎,以教英语和俄语为生,很难想象口吃严重的谢尔盖在异国他乡当家庭教师是怎样一副模样。而纳博科夫搬到了柏林,同样以教英语和俄语为生。

纳博科夫在回忆录《说吧,记忆》第十三章继续写道:

我们于二十世纪三十年代在巴黎重逢,从一九三八年到一九四○年保持了亲切友好的关系。他常常到我和你以及我们的孩子在布瓦洛街租住的两间破旧的房间来聊天,但是碰巧(他离开了一段时间)他在我们离开巴黎去美国以后才得知我们已经离去。我最凄凉的回忆是和巴黎联系在一起的,离开这个地方我感到莫大的宽慰,但是他不得不向一个冷漠的看门人结结巴巴地表示他的惊诧,这使我感到难过。我对战争时期他的生活很不了解。有一段时间他受雇于柏林的一个机关做翻译。作为一个坦率而无畏的人,他在同事前批评了那个政权,他们控告了他。他被捕了,被指控是个“英国间谍”,送到汉堡的集中营,并于一九四五年一月十日因营养不良死在了那里。他的人生是那些无望地要求得到迟来的什么东西的人生中的一个—同情、理解,不管是什么—仅仅承认这样一种需求是不能代替这些东西,也是无法加以弥补的。

最后一句非常绕口,像一只笨重的甲虫在飞行时绕了一个很不自然的大弯。其实也是纳博科夫对弟弟谢尔盖的复杂心境。

四

作家刘禾写过一本很好玩的书,书名叫《六个字母的解法》。整本书的结构主线,是考证纳博科夫自传《说吧,记忆》里一个化名“奈斯毕特”(NESBIT)的人物原型。这本书的写作手法,是戏仿《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》的侦探小说风格,读起来非常有趣。刘禾在书中提到了《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》这本小说。

塞巴斯蒂安,在小说里是哥哥S,讲故事的人是弟弟V,这种安排刚好把弗拉基米尔(Vladimir)和谢尔盖(Sergey)在生活中的兄弟关系颠倒过来。刘禾在《六个字母的解法》一书中谈道,如此曲筆,其中隐含的,恰是纳博科夫所擅长的字母游戏。为了搞清楚纳博科夫的把戏,她就在纸上画了一个草图,草图如下:

有一天下午,刘禾在草图上随手乱画,忽然,一个潜在的线条让她激动起来,她让其中一条线旋转,直到它与另外一条线重叠,那么作者纳博科夫就与小说叙述者V合二为一,生活中的哥哥,置换为小说中的弟弟。草图如下:

刘禾盯着这条线看了好一会儿,心中蓦地一惊,简直不敢相信眼前的事实,她得出了一个惊人的结论:S哥哥(早逝)=谢尔盖S。

这个意外的发现让刘禾不由得打了一个冷战,原来一个关于谢尔盖早逝的预言(纳博科夫在写这部小说时,谢尔盖还在世),深深隐藏在小说当中!不过,刘禾不认为这是纳博科夫有意为之:

他为什么要诅咒自己的弟弟呢?很可能,作家自己也未必意识到文字的潜力来自何方。倘若纳博科夫真正意识到这一点,他还敢那么轻松地操控文字吗?这一类预言接近占卜术,古人占卜使用的是一种符号技术,当然离不开文字和数字。

《六个字母的解法》刘 禾著中信出版社 2014 年版

然后,几年后,那个可怕的预言在真实生活应验了。(《六个字母的解法》)

五

这真是一个脑洞大开的解读。但是,坦率地说,我认为这是过度解读,离纳博科夫真正要表达的相去甚远。

首先,散文和小说两种文体有着本质的区别。散文写作,要做到真实真诚地记录,尤其是回忆录,更是要毫不掩饰自己的内心成长史,进行自我剖析,从而对人生价值提出指导观点。而小说,本质是一种虚构,众所周知,小说中的“我”并不完全是真正的作者“我”,同样地,小说中的弟弟也不完全是现实世界中作者的弟弟,在两者之间不能画等号。小说中的“我”,可以扭曲、变异、隐藏,其他人也是同样的道理。

纵观纳博科夫的回忆录,他对年少的弟弟,也许有过刻薄的对待,但是到了流亡时期,两人可谓是感情真挚,虽然,纳博科夫从始至终不能理解、接受弟弟谢尔盖的感情生活,但是早已不再有恶意。而谢尔盖最后的悲剧,是时代造成的,被裹挟其中的当事人,包括纳博科夫在内,都是无能为力的。

但是,到了小说里,那就是另一码事了。为了主题的需要,至亲亦可杀。对写作自由的纳博科夫来说,根本没有刘禾所说的“诅咒”顾虑。在《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》中,有一个很好的例子,因为在小说里,纳博科夫也把主人公的母亲写死了!要知道,当时纳博科夫写这部小说时,他的母亲还在世呢。众所周知,纳博科夫饱受母亲的宠爱。如果是要“对应”的话,纳博科夫也太大逆不道了。

再者,我们在读小说时很容易会意识到,小说里早逝的正是身为作家的哥哥塞巴斯蒂安。如果说真要诅咒,纳博科夫诅咒的反而是自己!而实际上,对纳博科夫来说,这本小说里哥哥和弟弟的角色本身其实并不重要,那只是一个标签,他要探讨的是过去或者说真实难以企及的主题。

再往深里说,对跨越大江大海的纳博科夫来说,死亡也并不是我们传统意义上的死亡,而是划向永恒的船只。何以这么说?

纳博科夫在回忆录《说吧,记忆》的开篇就写道:

摇篮在深渊上方摇着,而常识告诉我们,我们的生存只不过是两个永恒的黑暗之间瞬息即逝的一线光明。尽管这两者是同卵双生,但是人在看他出生前的深渊时总要比看他要去的那个(以每小时大约四千五百次心跳的速度)深渊要平静得多。

在回忆录的第一章最后部分,纳博科夫对父亲有一段刻骨铭心的回忆。那一天,纳博科夫正在吃饭,他的父亲刚好被村民叫去帮忙调解纠纷,他的父亲很快就帮村民解决了难题,然后被村民高高地抛起,这一幕被纳博科夫透过窗子看到了。

有一小会儿,父亲身穿被风吹得飘起的白色夏季西服的身影会出现,在半空中壮观地伸展着身体,四肢呈奇怪的随意姿态,沉着英俊的面孔向着天空。随着看不见的人将他有力地向上抛,他会像这个样子三次飞向空中,第二次会比第一次高,在最后最高的一次飞行的时候,他会仿佛是永远斜倚着,背衬夏季正午钴蓝色的苍穹,就像那些自在地高飞在教堂穹形天花板上的、衣服上有那么多的褶子的天堂中的角色,而在它们下面,凡人手中的蜡烛一根根点燃,在烟雾蒙蒙中微小的火焰密集成一片,神父吟诵着永恒的安息,葬礼用的百合花在游弋的烛光下遮挡住躺在打开的灵柩中的不论什么人的脸。

我们会无比惊叹于纳博科夫对父亲的这段描写:从父亲荣耀的时刻直接切换到葬礼,这种蒙太奇那么诡异又那么自然。纳博科夫为什么要这么写?我想,一定是纳博科夫想让自己的父亲可以在死亡中得到永恒。流亡的失去故土的人,对此有切身的体会。

回到谢尔盖的话题。话又说回来,纵使是小说,有时里头也会渗透出作者真实的情感,这往往是无意识的。在《塞巴斯蒂安·奈特的真实生活》结尾部分,塞巴斯蒂安在弥留之际写信给V,信中写道:“由于这样或那样的原因我在生活历程中曾忽视了它们。比如说,我想问问你这些年都在做什么,也想给你讲讲我自己的情况。”

这句话,读来让人动容。