新常态下区域流通效率、网络嵌入与消费升级

苏效圣

(重庆工业职业技术学院人事处 重庆 401120)

引言

改革开放以来,我国经济发展在取得举世瞩目成绩的同时,也面临着可持续的发展难题,事实上,从2007年开始我国就通过主动调整产业结构的方式转变经济发展动能。2008年金融危机的到来以及外部环境的恶化加速了这一转变过程。习总书记也在2014年第一次提出了“新常态”这一概念。

在我国居民消费升级的过程中,流通效率的改善以及区域经济发挥着重要作用。李江等(2019)认为,流通效率的改善与区域经济的吻合程度越高,对经济发展质量的提高就越有利,越能够将改革开放成果惠及全体居民。魏勇等(2017)在研究中发现,居民消费升级具有明显的空间集聚效应,这种集聚效应可以用区域间的经济嵌入来解释。虽然学者们尝试回答了居民消费升级背后的经济原因,但是并未将流通效率与区域经济的网络嵌入联系在一起,基于此,本文构建了评价区域流通效率以及网络嵌入的指标,实证检验二者与居民消费升级之间的关系。

研究方案设计

(一)区域流通效率的度量

区域流通效率。对区域流通效率的测度,是研究流通业的基础。目前学者研究流通效率,也是基于区域数据借助诸如主成分分析法、DEA模型进行测度。因此,本文参照梁星、卓得波(2017)在分析区域生态效率的研究成果,借助熵权法模型对我国区域流通效率进行测度。其过程如下,假设本文选择的样本中有m年研究期,并且具有n项指标,则原始权重矩阵可以表示为:

首先,计算指标j中第i个评价对象的目标权重Pij:

其次,计算第j个指标在整个指标权重中所能占到的熵权值Hj:

在式(3)中,k=1/lnn,Hj≥0;当Pij=0时,可以令Pij·lnPij=0;最后,计算指标j的权重:

此外,本文对于逆向指标进行了如下处理:

对于指标体系的构建,本文基于科学性、合理性、全面性的原则,共设置了3大类,8小类的指标体系,具体如表1所示。本文计算得到各地区在研究期内区域流通效率值,限于篇幅限制,本文未列出各地区流通效率的具体值。区域流通效率的计算公式如式(6)所示:

(二)变量的设置

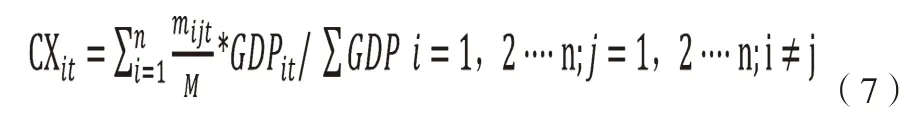

网络嵌入。关于网络嵌入,学者们的研究方向主要在国家间、企业之间的网络嵌入以及居民间的社会网络关系嵌入中,对区域之间的网络嵌入研究较少。例如陶秋燕、孟猛猛(2017)在研究中发现,对于中小企业而言,其社会网络嵌入越复杂,对企业未来发展越有利。李德辉等(2017)也指出,网络嵌入容易给企业经营者带来麻痹性,因此网络嵌入高并不意味着企业经营可以高枕无忧。李飞星、胡振华(2016)认为,在经济全球化的背景下,某一经济体在全球化网络嵌入的程度越深,全球化对其经济发展的影响越大。本文借鉴关鑫等(2019)的做法,将区域间的贸易量作为衡量区域网络嵌入的指标。在流通视角下,区域间的贸易量越大,两地经济联系越密切,网络嵌入程度越高,因此本文构建网络嵌入计算模型,具体如式(7)所示:

其中,mit表示i地区与j地区在第t年两地之间的货物运输量,基于数据的可得性,本文仅选择铁路货物运输量作为代理变量,M为i地区全年铁路货物运输量的总额,此外以各地区GDP占全国GDP的比重作为权重因子,从而计算某一地区网络嵌入的值。

消费升级。消费升级的一个最明显的特征就是消费内容的优化。具体到我国,随着我国经济的不断发展,居民收入逐年提高,居民的消费特征也开始由生存资料消费向服务型消费转变。这一消费结构变化的过程即消费升级。基于此,本文借鉴黄隽、李冀恺(2018)的做法,将交通通信、医疗保健以及文教娱乐这三块的支出作为居民的服务型消费支出。并以服务型消费发展系数作为衡量消费升级的代理变量,其计算方法是根据一地区居民服务型消费支出与消费总支出的比值确定。

控制变量的选择。考虑到影响居民消费升级的因素较多,因此需要控制一些变量使得回归结果更为精确。基于学者已有的研究成果,本文将城乡居民收入差距、产业结构、城市化率、金融发展、物价指数作为控制变量。本文的变量与说明具体如表2所示。

实证结果

(一)固定效应模型回归结果

本文采用2007-2018年我国省级面板数据进行回归,在回归之前进行了ADF检验,检验结果显示,数据之间并不存在明显的相关性。此外为了消除个体固定效应以及时间固定效应的影响,本文采用固定效应模型作为基准模型,考察区域流通效率、网络嵌入对居民消费升级的影响。其模型为:

在式(8)中,β1表示区域流通效率与居民消费升级之间的关联性,若该值显著为正,则意味着区域流通效率的增加有利于提高居民服务型消费支出,利于消费升级;β2表示网络嵌入与居民消费升级之间的关系,若该值显著为正,则说明网络嵌入促进了居民服务型消费支出比重的提高;β3,β4,…,β7是各个控制变量的拟合参数;μ为个体固定效应;λ为时间固定效应;α表示截距项;ε为误差项。

表3为固定效应模型的回归结果,仅以区域流通效率或者是网络嵌入为解释变量,得到的回归结果均显示二者与居民消费升级呈现显著的正向相关关系。加入控制变量后,结果见表3第4列,区域流通效率的回归系数为0.17,并且通过了1%的显著性检验,这说明区域流通效率每增加一个百分点,居民服务型消费支出的消费占比就会显著提高0.17个百分点。这背后的经济学原理是,流通是连接生产与消费的重要中介部门,区域流通效率的提高意味着流通成本以及流通时间的降低,消费者可以以更低的价格购买到更优质的服务。基于经济学理论中的收入效应以及替代效应理论,消费者会将更多的资金用于服务型消费。

网络嵌入的回归系数为19.66,并且通过了1%的显著性检验,这说明随着某一地区网络嵌入程度的提高,居民消费升级的速度会加快。这是因为流通业是调配资源、分配产品的行业部门,某一地区网络嵌入程度的提高说明该地区对其它地区的经济辐射作用增强,尤其对于发展程度较高的省份而言,网络嵌入程度的改善更有利于其购买其它地区的产品与服务,因此居民消费有更多的选择,因此用于服务型消费的支出比重会随之上升。

表1 区域流通效率评价指标体系

表2 变量的定义、表示与描述性统计

表3 固定效应模型回归结果

在其它控制变量上,城乡收入差距变量与消费升级呈现显著的负向相关关系,这是因为当财富集中在城市地区,而农村居民可支配收入相对较少时,农村居民用于生存性消费的支出占比会较高,而用于服务型消费支出的比重较低,事实上我国仍然有将近一半的农村人口,收入差距的扩大对整个社会消费升级起抑制作用。城市化率以及金融发展变量对消费升级呈现显著的正向相关关系,这是因为我国城市化进程正处于加速扩张时期,城市化吸引了大量劳动力进城,随着入城农民收入的增加以及消费习惯的改变,对于整个社会的服务型消费支出占比有重要影响。金融发展程度越高,对生产企业的贷款规模越大,越有利于中小微企业扩大生产、降低成本、提供更优质的服务,居民也可以更方便的获得个人贷款,如网络信贷,从而提高服务型消费的规模。

(二)分地区检验

表4是对我国不同地区居民消费升级、流通效率以及网络嵌入相关性的回归结果。从截距项的差异可以看出,我国不同地区居民消费结构存在明显的差异,东部地区服务型消费支出的比重最高,其次为中部地区,西部地区居民服务型消费支出所占的比例最低。分地区来看,虽然区域流通效率的提高有利于提高居民服务型消费支出的比重,但是在不同地区存在差异,区域流通效率的提高对中部地区居民消费升级的促进作用最强,对东部地区居民消费升级的促进作用最差。而在网络嵌入变量中,实证结果显示,对于东部地区而言,网络嵌入对其居民消费升级的加速作用明显,并且在统计上通过了1%的显著性检验,对于中部地区而言,这种加速作用虽然明显降低,但仍然通过了5%的显著性检验,但是对于西部地区而言,基本上没有影响。

政策建议

在经济发展新常态下,对于如何加速促进我国不同地区居民消费升级,本文现提出以下对策建议:

表4 分地区回归结果

首先要深化流通体制改革,盘活区域流通体系。目前我国区域间流通效率差异较大,限制了我国流通业整体的发展,对居民消费升级也带来不利的影响。对于中西部地区而言,要加快流通业基础设施的建设。拨付专门的财政资金用于道路、管道、网络等设施的建设,同时吸引社会资本进入流通基础设施建设。对于东部地区而言,要充分学习国外成功的流通经营管理经验,在已有资源的基础之上,提高流通业的资源利用效率。

其次要增强区域联动效率。实证结果显示,网络嵌入程度越高的地区,居民消费升级速度越快。这就要求我国在经济发展过程中,要重视区域间的发展联动机制建设,加强不同地区、发达地区与落后地区的经济联动,加快各地区间技术、资源、人才、产品的双向流通,逐渐形成一个良好健康可持续的区域联动机制。

最后要加快市场化改革,逐步填补中高端服务型消费的缺口。当前我国社会的主要矛盾已经转变为人民日益增长的物质文化需要同落后的生产之间的矛盾,目前很大一部分中高端服务型消费的需求因为生产的落后得不到满足。这需要不断推进产品侧结构性改革,在发挥市场导向作用的基础之上,通过人才引进、创新投入以及政府扶持的方式,打造一批具有较高生产能力与生产水平的企业,满足居民日益增长的高端物质文化消费需求。