红军女将张琴秋的家风

钟桂松

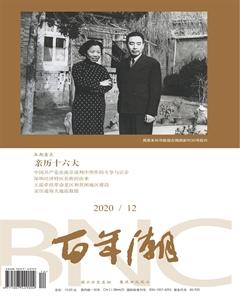

张琴秋和苏井观

张琴秋(1904—1968),浙江桐乡人。1924年11月加入中国共产党,在上海大学读书期间,就与向警予、杨之华等从事工人妇女运动,初步崭露领导才华。1925年参加五卅运动,同年10月赴莫斯科中山大学学习。1930年回国,不久根据党中央的安排,和丈夫沈泽民一起到鄂豫皖革命根据地工作。曾任河口县县委书记、红七十三师政治部主任,1932年10月随红四方面军创建川陕革命根据地,担任红四方面军总政治部主任,红江县县委书记,红四方面军总医院政治部主任等职务,1934年1月,在中华苏维埃共和国第二次全国苏维埃代表大会上当选为中央执行委员。后来参加红四方面军长征,两次过草地,爬雪山。在西路军中,张琴秋担任总政治部组织部部长。西路军失败后,在祁连山一带被马家军俘虏,隐姓埋名,初心不变,坚持与国民党斗争。后在周恩来的交涉下,张琴秋回到延安。在延安,张琴秋先后在安吴堡青年训练班、抗大、中国女子大学、中共中央妇女运动委员会从事教育管理和妇女运动工作,新中国成立后,长期担任中华人民共和国纺织工业部副部长,党组副书记。

20 世纪20 年代张琴秋(后排站立者左一)和沈泽民、杨之华等人在上海合影

两个部长,一份福利

新中国成立后,苏井观、张琴秋夫妇都担任副部长,在外人看来,风光无比,生活应该是非常优裕。但是,张琴秋和苏井观同那时从革命年代走过来的许多革命家一样,依然保持着艰苦朴素的作风,过着简朴的生活。而且自律严格,公私分明,绝不含糊。

20世纪50年代初,国家公务人员实行供给制,张琴秋经常叮嘱身边的工作人员:“你们不要随意以我的名义到纺织工业部去要东西。你们一定要记住,凡是制度上没有规定的,绝对不可以伸手去要;即使制度上规定有的,我不需要,或者苏部长那里已经领了,够用了,就不要再去领。要尽量为国家节省一分钱。”所以当时有人说,他们是两个部长享受一个部长的待遇。

在日常生活中,两位部长生活简朴得让服务人员感动。据曾经为张琴秋服务过的云洪珊回忆:“张部长最好‘伺候了。她的子女那时吃住都在单位,平时不回家来,家中只有张部长一个人吃饭。一天三餐,早餐张部长自己动手,一杯牛奶,两片面包,不用我管。午餐在部里食堂吃,没有我的事。只有晚餐,要我动手做,但是很简单。她嘱咐我,给她煮一碗挂面,打一个鸡蛋就够了。”即使是服务人员的事,张琴秋只要有空,也是自己去做了,没有一点架子。而且对身边工作人员非常照顾,当时她身边一位服务人员家里发生火灾,损失很大,张琴秋知道后,非常关心,主动给了她500元钱让她回家去料理,这在当时是一笔不小的数目。

张琴秋、苏井观夫妇从不利用自己的工作条件为朋友、为身边的人以及自己的孩子提供方便,更没有利用自己的影响为他们谋取利益。据苏井观侄女苏玉琴回忆,新中国成立后,当苏井观河南老家的亲友得知“失踪”几十年的苏井观已经当了卫生部副部长以后,便到北京看望苏井观。苏井观告诫老家亲友:要认真工作,诚实劳動,不要因为家里出了一个高干,就有优越感。钱青是张琴秋小时候的闺蜜、同窗。钱青20世纪20年代留学日本,归国后一直在教育界服务。新中国成立初,钱青联系上20多年没见的张琴秋,两人亲如姐妹,见面有说不完的话。后来钱青到北京张琴秋家里小住,看到张琴秋的生活,钱青十分感动。钱青晚年曾经回忆说:“我居琴秋家十余日,她身居高位,却异常俭朴。虽有人照料饮食起居,但有些事她仍亲自操作。虽配备了汽车,但她仅用于上下班和开会,孩子们上学,都步行或乘公交车辆,我去她家做客,她从不以汽车接送。衣食住行,自奉都极俭朴,真令人敬佩。”

严格要求子女

20世纪50年代,张琴秋和苏井观家里,除了张琴秋的女儿张玛娅外,还有张琴秋从石门湾带来的烈士妹妹张兰的女儿张克宁,苏井观从老家带出来的苏井观哥哥的两个女儿苏玉雪、苏桂芳。苏井观、张琴秋夫妇俩对这四个孩子,都一视同仁、严格要求。

据张琴秋的外孙刘竞鸣回忆:“当时,外婆有纺织工业部配给的小轿车,但她也不允许给我们搞特殊化。十一学校每周六、日都有校车接送学生到指定地点,可校车的站点离外婆家还有较远的路程,我一直是自己乘公交车回家的。”在刘竞鸣记忆中,只是自己上小学三年级下学期时,因为得了急性肾炎,需要住院治疗,学校通知了张琴秋,“外婆才用车从十一学校接我到了儿童医院继续治疗”。外孙女刘竞英幼年一直在张琴秋身边生活,因为从小身体瘦弱,经常生病,张琴秋对她有些偏爱,但从不溺爱。刘竞英曾回忆道:外婆“只要一有空就带着我在院子里散步、做操。外婆告诉我要注意锻炼身体,吃饭不挑食将来才会有好的身体。并让我学做简单的家务,如包饺子、洗手帕等,培养我从小勤快、爱劳动的美德。”

左起:张琴秋、丁玲、张玛娅

张琴秋作为外婆,和其他外婆一样,都是“隔代亲”,非常喜欢这些外孙,但是要求更加严格。刘竞鸣姐妹俩40多年以后仍然记得:1965年夏天,“我们姐妹俩未经外婆允许,擅自从储钱罐里拿些钱去买冰棍吃。外婆发现后和妈妈一起严厉地批评了我们。为了让我们记住这次教训,妈妈提出让我们赔偿。当时我们姐妹俩与父母住在西郊万寿路的部队大院里,每个周六下午才乘公交回到远在后海的外婆家。为了赔偿这些钱,我们改为徒步两个多小时到外婆家,如此走了两次,才用攒下的车票钱补足了从储钱罐里拿的钱。每次走到家,外婆看着我们头发和着汗水贴在小脸上的情形,都十分心疼,但是老人没有阻止对我们的惩罚。”

伉俪情深

张琴秋抱着外孙女刘竞英

苏井观和张琴秋1943年5月在延安结为伉俪以后,两人相濡以沫,始终相亲相爱又相敬如宾,他们是政治上志同道合的同志,都有着坚定的共产主义理想信念,都有着共产党员的党性自觉;而生活上,他们相互照顾,互相帮持。张琴秋和苏井观结婚以后,身心是愉快的。张琴秋和陈昌浩的孩子在西路军残酷的战斗中生下来就冻死了,张琴秋从此得病,不能再生育。张琴秋和苏井观虽然没有自己的孩子,但是因为有张琴秋的女儿张玛娅、张琴秋的外甥女以及苏井观的侄女等孩子,家里常常充满欢声笑语。苏井观和张琴秋饭后常常在院子里散步,这也是他们两位最好的放松和休息,据张克宁回忆:“爸爸(苏井观)和妈妈(张琴秋)那时都已年过半百。我还经常看到他们像年轻人那样,手拉着手,在院子里散步、聊天,或者紧挨着坐在沙发上谈笑。妈妈心情愉快时,还要爸爸和她一起放开嗓子高声唱歌……妈妈有时遇到什么苦恼的事,经过爸爸几句话开导,也就如释重负似的,心情变得愉快起来。爸爸心地善良,待人宽厚,从来不和谁发脾气,更没有和妈妈红过脸、吵过嘴。”有时,夫妇俩在家里和孩子们一起吃饭,看着正在长身体的孩子们狼吞虎咽的样子,张琴秋心疼苏井观,担心苏井观吃得少,便不住地夹菜给苏井观,想让苏井观多吃一点,弄得苏井观都不好意思起来,说:“你怎么越来越把我当小孩了?我自己会吃的呀。”张琴秋笑着说:“老小老小,越老越小呀。”边上的孩子们看到爸爸妈妈这样相互体贴,也都笑了。有时,张琴秋在单位碰到一些不顺心的事,苏井观知道以后,就主动开导张琴秋,让张琴秋及时释怀,苏井观在工作上的一些想法,张琴秋也及时帮助出主意,两个年过半百的国家高级干部,在家里就像一对亲密无间的朋友,相互关心、相互照顾、相互帮助。所以在新中国成立以后,张琴秋、苏井观两位工作都做得有声有色,离不开对方的关心和照顾,有这样一个温馨的家庭,让张琴秋和苏井观都感到心满意足。

1963年,苏井观身体突然不适,一检查,竟然是肝癌!这不管是对张琴秋还是苏井观,都是晴天霹雳!医院告诉张琴秋以后,张琴秋心如刀绞,但是在苏井观面前,她依然有说有笑,若无其事。张琴秋白天去纺织工业部上班,一下班就直奔医院,陪在苏井观身边。而苏井观毕竟是医生,是医疗专家,他也知道自己的病情,但是他怕张琴秋难过,所以,他一方面积极配合医生治疗,一方面在张琴秋面前,同样轻描淡写,说过几天就好了。苏井观的病情一天比一天严重,后来苏井观时而清醒,时而昏迷,有时候,嘴里还在自言自语念叨:“琴秋不能没有我老苏啊!”他最放心不下的是妻子张琴秋!

苏井观和张琴秋

1964年5月26日,年仅59岁的苏井观离爱妻张琴秋而去。张琴秋在料理蘇井观的后事上,依然保持着一个老党员的作风和原则。她忍着巨大的悲痛,对中央领导和战友李先念、徐向前、杨尚昆等的关心和慰问,表达了自己的谢意,告诉苏井观老家来的亲戚:苏井观生病和去世以后,中央和卫生部都非常关心,不能再向组织上提什么要求。葬礼举行后,卫生部的领导认为苏井观老家亲戚的招待费用应该由卫生部来承担。张琴秋坚决不同意公家来承担这些费用,认为“家属的开支应由我们自己负担,井观同志临终前也嘱咐过”。张琴秋还告诉苏井观老家来的亲戚,在北京期间,“不要看戏,不要看电影,不要到娱乐场所去”。张琴秋处事的周到和缜密,让苏井观老家的亲人一直铭记在心。

纺织工业部欢送外国专家留影。前排中为张琴秋

苏井观离去后,张琴秋把悲痛埋在心里,照常去纺织工业部上班、开会。但是一到晚上,脑海里浮现的,常常是苏井观的音容笑貌以及和苏井观相伴20多年的点点滴滴,她在苏井观去世后不久,写了一篇回忆苏井观的文章—《痛悼苏井观同志》,发表在1964年6月23日的《人民日报》上。张琴秋带着无限深情回忆说:“20多年来,我和苏井观同志共同生活、共同战斗。现在突然和我永别了,使我感到无限的悲痛!他的逝世,使党失去了一个优秀的共产党员,我失去了最亲密的战友。这些天来,井观同志生前的言行举止、音容笑貌,总是浮现在我的眼前,情不自禁地使我想起过去的往事。30多年来,他对党和人民,对革命事业,始终忠心耿耿,坚定不移。在漫长革命战争的岁月里,他开创并领导了红四方面军的卫生工作,救死扶伤,有其卓越的贡献。全国解放后,为人民的医务卫生事业,为保卫人民的健康,同样有着重要的贡献。”她还说:“井观同志的革命乐观主义精神,对我影响很深。20多年来,我从未看见他愁眉苦脸过,什么艰难痛苦,他都能忍受得住。别人有苦恼,经过他的开导,往往如释重负,心情变得愉快起来。”她还说:“井观同志去世了,在这悲痛的日子里,我和孩子们受到了党和政府和同志们的关怀与照顾,我衷心的感激。我一定化悲痛为力量,教导孩子们听党的话,永远跟党走,跟着毛主席走,学习井观同志的优良品质,努力做好工作,以答谢党、政府和老战友们以及所有同志们对我们的关心和期望。”字里行间,充满对苏井观的无限深情。(责任编辑 杨琳)