应用综合管理措施降低医院感染病例漏报率

林金兰,王娟,王梅青,张文砚

1.清华大学附属北京清华长庚医院(清华大学临床医学院)医务管理部疾控感控办,北京 102218;2.清华大学附属北京清华长庚医院(清华大学临床医学院)医务管理部,北京 102218

医院感染病例监测报告是医院感染防控的基础业务,是发现医院感染暴发的前提条件。医院感染病例漏报现象普遍存在[1-4],文献报道医院感染漏报率在4.18%~60.09%之间。临床医生对医院感染病例诊断标准掌握不足、担心上报影响医疗质量或引起医疗纠纷、监测方法不合理、管理机制不健全[1-3]是导致医院感染病例漏报的主要原因。 采取信息化系统提示管制、 院感专职人员督导、短信提示,可降低医院感染漏报率[1-4]。某新建的三级综合医院,2016 年1 月—2018 年12 月在日常监测医院感染病例基础上,增加医院感染病例漏报监测,共监测医院感染1 061 例次,其中漏报97 例次;2017 年及2018年共采取9 项降低医院感染病例漏报的管理措施,取得一定成效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 资料来源

某三级综合医院所有住院患者的病例资料。

1.2 监测方法

1.2.1 日常监测 由受过专门培训的医院感染管理专职人员,每日监测检验系统中住院患者病原学培养阳性病例,查阅电子病历,对疑似院感病例通过电话、微信或至临床科室当面沟通的方式,提示医师诊断报告;另通过手术部位目标监测、ICU 目标监测、新生儿室目标监测,搜集高风险病例、高风险科室的院感疑似病例,及时通知医师报告;医师如诊断医院感染病例,通过电子医生工作站填写医院感染病例报告卡,专职人员通过系统管理端收集报卡并审核确认。

1.2.2 漏报监测 由受过专门培训的医院感染管理专职人员, 对2016—2018 年出院患者中高感染风险病历进行查核(高感染风险病历是指病案首页有感染诊断且入院病情为临床未确定、情况不明、无以及所有死亡病例),依据卫生部2001 版《医院感染诊断标准(试行)》判定是否发生医院感染,如判定为医院感染病例,需与医师沟通确认;后与医师主动报告病例比对,如医师未报告,则判定为漏报病例,同一患者同一感染部位记为1 例次。

1.3 干预措施

2017 年1 月起开展漏报病例干预措施(干预1):明确感控管理各级组织人员在漏报病例管理中的职责;开展新入院住院医师培训;加强各科室感控医师管理,每年开展2 次专项培训,建立微信工作群,及时反馈院感病例相关要求;对查核的每一例漏报病例发送纸质版反馈通知单给科室;医院感染漏报例数纳入医品绩效指标关联科室季度绩效。2018 年1 月起,在2017 年基础上同时开展以下干预措施(干预2):深入各临床专科培训;漏报病例除发送纸质反馈单给科室外,还要求写明漏报原因及改进措施,主管医生,主治医生、感控医师及科主任均需签字确认;每月在院内网发布漏报病例公告,含漏报的科室、病例情况;医院感染漏报例数纳入医品绩效指标,除关联科室季度绩效外,还关联医师晋升、总住院医师考核。

1.4 统计指标

医院感染漏报率=医院感染漏报例次数/(漏报例次数+主动报告例次数)×100.00%。

1.5 统计方法

调查结果录入Excel 表,使用SPSS 16.0 统计学软件分析数据,计数资料采用构成比表示,采用χ2检验、趋势性χ2检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

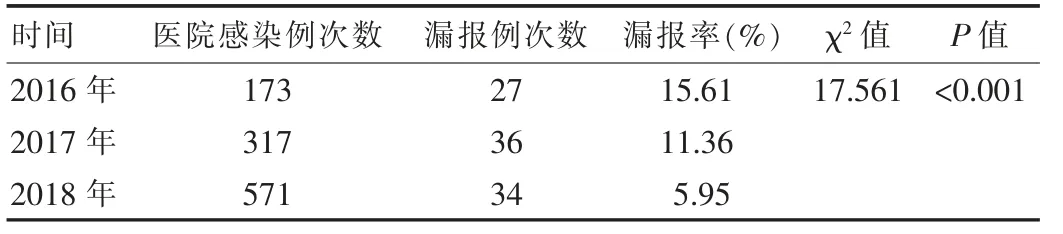

2.1 医院感染病例漏报情况

实施干预措施后,漏报率逐年下降,3 年漏报率比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 医院感染病例漏报情况

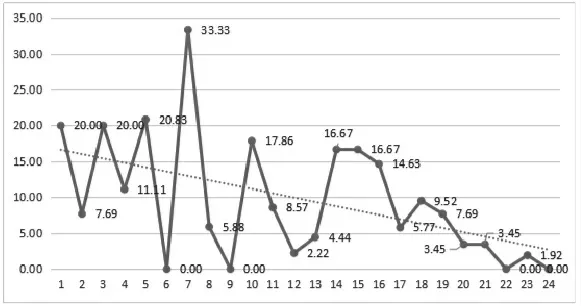

2.2 干预前后漏报情况的趋势分析

在干预措施采取前(2016 年1—12 月),医院感染漏报率无显著上升趋势,见图1,趋势χ2检验差异无统计学意义(χ2=1.617,P=0.204)。

图1 干预前(2016 年)医院感染漏报率(%)

采取干预措施后(2017 年1 月—2018 年12 月),医院感染漏报率呈下降趋势,见图2,趋势χ2检验差异有统计学意义(χ2=22.767,P<0.001)。

图2 干预后(2017—2018 年)医院感染漏报率(%)

3 讨论

该研究中漏报调查采取的是基于住院病案首页中高风险病例的抽样方法,能客观反映医院感染漏报真实情况,又省时省力[5]。 该研究的漏报率在5.95%~14.64%之间,与其他报道相比大致相同[1-4]。研究表明,医院感染信息化管理方式可有效降低医院感染漏报率。该院感染病例信息化为阶段式开发,在全面信息化预警未完善的时期,就必须探索其他有效管理措施,以降低临床医师漏报,保障医疗质量安全。该研究表明,在感控专职人员日常监测、沟通前提下,强化各级组织职能、全面及重点培训、反馈个人及全院公示、作为主要指标关联科室绩效、关联医师晋升及考核,能有效降低医院感染漏报率。

充分发挥三级组织架构职能。委员会在院感病例漏报指标制定、罚则制定方面起到决策作用,并定期分析医院漏报指标、漏报原因,做出下一步改善指示。委员会将院感病例漏报例数作为各科室绩效的指标之一,并作为主管医师晋升参考指标,引起科室、医师重视。感控办主要负责日常漏报指标监控、反馈及改善措施推进。临床感控小组,尤其是感控医师,负责该科室的漏报指标宣导、督促该科室医师准确上报。强化各级组织在病例漏报管理上的作用,各司其职,多层次地对漏报指标进行管控,对漏报率的降低起到积极作用[5]。

新建医院具有人员来源广、新毕业人员多的特点,需要不断的培训,才能统一上报标准,并消除医师上报的顾虑、积极主动上报。该院采取各种形式的培训,每年举办1 次新入职医师培训,针对新入职的医师,讲解标准定义、上报流程、指标要求。每年举办2 期感控医师培训,针对各科室的感控医师,讲解院感病例指标、阈值、各科室实际值、奖惩措施、上报要求。感控专职人员深入临床专科,利用晨交班、查房、讨论会等时机对全科医师进行宣导或培训,主要针对该科室的感染特点、指标情况、改进措施进行讲解[6]。

漏报病例的反馈含两层面,一是个人及科室的反馈,二是全院性的反馈公示。感控专职人员漏报监测中发现疑似漏报病例,及时与主管医师沟通,并发放“疑似院感病例漏报反馈通知单”,请医师及时确认是否为院感病例,如是,则补报并在通知单上写明漏报原因及下一步改善措施,如不是,则写明非院感病例的原因。该反馈通知单需要该病例的住院医师、主治医师、科室感控医师及科主任均签字确认,在一定程度上能起到对科室人员的警示作用。 另外,对漏报病例科室、诊断、漏报原因及改善措施在全院内网进行公示,对全院医师也起到警示作用。

该研究是在院感预警信息系统未完善基础上,只针对管理方面的措施展开研究及讨论,存在一定局限性。今后将在院感信息系统预警完善对院感漏报的管理方面进一步深入研究。