土壤水分入渗规律与最优水土保持措施研究

周 淼

(江西省水土保持科学研究院,江西 南昌 330029)

土壤入渗是降水接触地表土壤后进入土壤,形成土壤水的过程[1]。在地下水系统中,通常指地下潜水层所含的水,它是大气圈层水循环结构的一部分,也是地表和地下水文循环的重要转换部分[2]。土壤渗透性能的好坏主要取决于土壤的致密性,较为松散的土壤层容易发生入渗现象。长江中上游流域江西省段降雨多,且多丘陵,地势崎岖,土壤侵蚀问题十分严重。因此,探讨土壤水分入渗规律对制定最佳的水土保持措施具有重要意义。

1 试验方法

1.1 双环法

双环法是现场测定土壤渗透系数的一种简单方法,其试验结果更接近实际情况[4]。在一定的水文地质边界条件下,以稳定入渗水量将水注入地表土壤,即当单位时间的入渗水量近似相等时,利用达西定律计算渗透系数K值。如图1所示。

图1 双环法试验剖面示意图

将双环同心压入试验坑底部中心,以内外环底部的水平标尺为基准,将内外环的首部浸入水中,此时,利用内外环的供水桶同时供水,保持水头水平稳定[5]。通过这个操作可以判断出,内环与外环相互渗透的水主要来源于横向扩散,但是仅渗入内环内的水分主要来源于垂直渗透。此时,通过读取供水桶中的供水量来记录数据,在记录刚开始时,因为初期的渗透量较大,应该尽量缩短监测间隔。而后,慢慢调整监测时间间隔。

1.2 人工降雨试验

结合当地的自然降雨条件,通过人工搭建设备在研究区内进行仿真降雨[6]。通过构造出不同的降雨强度,来探究研究区的降雨-径流过程,并分析土壤入渗过程。利用人工降雨和实测径流资料计算入渗率曲线时,降雨径流与入渗的关系式如下[7]:

R=P-F-Vd-Da-Is

式中,R—地表径流量;P—为降雨量;F—蒸发量;Vd—洼地积水量;Da—地表滞水量;Is—植物截留量。

本文使用了便于携带和安装的人工降雨简易装置来模拟自然条件下的降雨,此设备主要分为供水设备、降雨设备以及试验监测设备三部分。降雨模拟控制器可以调控各种不同雨强的降雨量。通过供水设备开关,可以调控降雨的时长。本次试验选择了相同下垫面和地形条件的两个试验田进行不同雨强的降雨试验。人工降雨试验可以结合自己的研究时间和研究需要,来调整雨强、落差高度和雨点的大小,大大节省了试验的成本。土壤物理性质指标见表1。

表1 土壤物理性质指标

本次试验的具体步骤如下[8]:

(1)选择试验区。对自然研究区的土地进行清理与平整,清除杂草和植被,测量研究区域。

(2)开挖隔离沟并在边坡两侧埋设隔离布,使其具有防渗减阻作用。

(3)设置降雨设施。首先在边坡两侧进行放线测量,标出降雨支架的安装位置,然后在标记点固定地锚,组装降雨支架。根据降雨支护的位置,采用PPR管建立降雨水路。然后安装测量仪器。

(4)数据监测。从降雨试验开始,定期采集数据,直到数据几乎没有变化时停止监测。进行多组实验。

2 结果分析

2.1 双环法

图2 不同坡度的双环法实验结果

坡度对于土壤侵蚀以及土壤入渗率的影响很大。由试验可以看出,坡度小的坡面初期的土壤入渗率较高,在100min之前土壤入渗的下降幅度较大。当土体下渗水量逐渐达到饱和状态时,即150min后入渗率趋于平稳。坡度较大的45°坡面,由于降雨时,坡面集水条件比15°坡面差,初期的入渗率也比15°坡面的低。同样,在150min前,15°坡面入渗率下降速率较高;150min后,15°坡面与45°坡面的入渗率几乎重合。二者在250min后均即将达到饱和状态。最终达到平衡饱和状态时的稳定入渗速率分别为0.36、0.39mn/min,如图2所示。

2.2 人工降雨试验

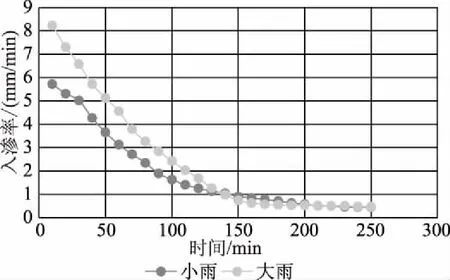

本次试验设置了“小雨”和“大雨”两种雨型来研究降雨强度对土壤入渗的影响。

图3 不同雨强的入渗率变化

试验结果表明,在水分入渗初期,土体含水量较低,空间较为松散,空隙较大,降雨入渗较为顺利。初期雨量强度越高,入渗速度越快,“大雨”入渗率在初期就达到了8.23mm/min,但是由于入渗量快速增加,水土体饱和进程明显加快,“大雨”的降雨入渗率下降速率较高。在雨强较小的情况下,由于下渗中的雨水受到土壤间隙的孔隙力和水分的表面张力作用,在一个个细小空隙中形成了一层天然水隔膜,暂时阻隔了雨水下渗,下渗会被减缓,下渗率的降低速率较小。随着下渗雨量的累积,下渗水压力逐渐增大,打开了雨水进入土壤空隙的通道,入渗率随之出现快速降低的趋势。最终,“小雨”与大“大雨”都在130min后逐渐趋于稳定,下渗率分别稳定在0.45mm/min和0.47mm/min,如图3所示。

3 水土保持最优方案

水土流失是造成生态环境恶化的关键性影响因子,对水土流失进行科学、准确的评价可为水土流失治理和水土保持规划提供一定的科学依据[9]。人们在选择水土流失防治措施时,主要是通过改变或改善该地区的地形、地貌和地表覆盖物类型来控制水土流失的速度[10]。水土保持生态建设是指在区域范围内采用常规的水土流失干预方法,有助于水土保持系统自身的恢复,使水土流失得到妥善控制,促进生态系统的正常恢复[11]。在这种要求下,研究人员应该更加强调生态系统的自然恢复能力,通过少量的人为调控,使生态系统能够更好地自我修复,实现人与自然的互促互进、和谐相处。

3.1 工程防治措施

坡向梯田(或梯田):梯田(或梯田)可用于坡度在25°以下的厚土层坡地。将坡面进行平整,按照生态覆绿的原则,改变原本较为陡峭的地形,降低坡度,再结合山脊的支撑作用,可以有效地降低土壤的侵蚀性。

坡水系统:在农业开荒的过程中,为了使表面土壤能被保护和合理利用,大量减少水土流失,保持土壤长久的肥力,可以修建梯田。同时,应修建相应的截排水工程,使得开垦的土地拥有蓄水、排水、积淤等作用,防止淤泥流入其他区域。

河道治理:水土流失会造成泥沙进入河流,堵塞河道,产生下游水库淤积[12]。应采取护岸、沙坝工程以及植物根群坝生态工程等,对河流两岸进行加固。植物根群坝具有良好的抓地力,不仅可以防止河道两岸的水土流失,还能起到绿化河道、防止河道两岸坍塌等作用。工程应尽量减小对原地貌、植被及土地的破坏[13]。

3.2 耕作治理措施

通过对地区土壤入渗规律的分析,根据江西省水土保持质量水平,可分为重点保护、重点维护进行治理和恢复,对不同质量的耕地应采取差异化利用和保护措施。将重点保护的耕地地区划分为永久保护区,防止区域水土流失带来的土壤肥力流失。任何人类工程项目不得侵占此类保护区域土地。还可以对该区域的土壤进行定期施肥来提高土壤肥力。此外,在集中耕作的地区也应该给绿化性植被留有足够的生长空间,达到多物种协调配合的效果。

3.3 整体规划治理

在江西省境内,要大力推行25°以上山地退耕还林。25°以上的坡地为不利于耕种区域,长期耕作会加速水土流失的速度。在此区域的荒地上建设水土保持林,增加植被覆盖度,减少因降雨带来的地表冲刷,通过植被根群的天然沙坝作用,进行水土保持治理,加强河道水资源的管理[14]。在受侵蚀较为严重的沟谷,应该科学地规划建设拦沙坝,防止水土外流。减少河道内的污染物排放,防止因为人类污染造成的河道两岸植被退化。由于微度水土流失区分布范围广、自然形态复杂,极易遭受环境破坏或人为干扰,其治理方向应是增加植被覆盖度、避免恶化态势[15]。

4 结论

本文利用双环法和人工降雨试验法分别探究了长江流域江西省段不同坡度和不同雨强对土壤水分入渗的影响。

(1)15°坡面在初期的入渗率远大于45°坡面,但在150min后,两者的入渗率几乎持平。15°坡的入渗速率下降较块,二者在250min左右的时间节点上的入渗水分趋于饱和。

(2)“大雨”的入渗率在130min之前时始终高于“小雨”,两者在130min时,入渗率变为相等。130~250min的变化率较为平缓,下渗率分别稳定在0.45、0.47mm/min。

本文设计的入渗试验选取了两个不同坡度和两个不同雨型进行研究,得出了适用于该地区的土壤水分入渗规律,而研究区实际情况比该设计复杂。在今后的研究中,还应该引入不同下垫面和不同植被覆盖等因素,进行全面分析。