太湖西北部近岸水域近10年湖泛情况浅析

纪海婷,吴荣荣,龚 慧,张 鸽

(江苏省水文水资源勘测局常州分局,江苏 常州 213022)

太湖是流域内无锡市、苏州市等城市重要的供水水源地,集供水、蓄洪、灌溉、养殖、旅游等多种功能于一体[1],太湖的水环境状况直接影响着沿岸居民的生产生活和流域的经济发展。太湖地区人口密集、生产活动频繁,水体富营养化程度日益加重,造成蓝藻水华爆发,湖湾、沿岸等浅水区湖泛现象频发。各级政府与科学界高度重视,陆续开展了相关调查、研究、治理等工作,采取“零点行动”、含磷洗涤剂禁用、“引江济太”等水环境改善措施[1- 2],对遏制水环境恶化起到了积极的作用,但是太湖西北部湖区富营养化现象仍然非常严重。

1 太湖西北部近岸水域湖泛现象

1.1 太湖湖泛现象

近年来,随着工业化迅猛发展和农业生产方式转变,太湖地区人口激增、生产活动频繁,对太湖的水环境造成严重影响。从20世纪90年代起,太湖西北部宜兴近岸水域、梅梁湖、贡湖曾多次发生湖泛现象,2007年无锡南泉水厂附近水域发生湖泛,危及到太湖水源地供水,造成了巨大的社会和经济影响。此后至今的十余年,太湖几乎每年都会在局部水域发生湖泛,2008年湖泛发生的最大面积高达17km2[3]。

陆桂华等[4]将“湖泛”(即藻源性“湖泛”,或称“黑水团”“污水团”)定义为湖泊富营养化水体在藻类大量爆发、积聚和死亡后,在适宜的气象、水文条件下,与底泥中的有机物在缺氧和厌氧条件下产生化学反应,释放硫化物、甲烷和二甲基三硫等硫醚类物质,形成褐黑色伴有恶臭的“黑水团”,从而导致水体水质迅速恶化、生态系统受到严重破坏的现象。湖泛具有水体发黑发臭、水生生物大量死亡、低溶解氧(接近0mg/L)、高营养盐负荷等显著共同特征。湖泛的发生可以看作是湖泊环境诸要素对湖泊重度富营养化及蓝藻水华产生的一种剧烈响应[5]。

1.2 太湖西北部近岸水域特点

太湖是典型的大型浅水湖泊,兼有草型和藻型两种湖泊生态系统类型,西北部八房港—竺山湖段是典型的藻型湖泊。八房港—竺山湖段岸线总长约为65km,沿岸入湖河道较多,有大浦港、城东港、沙塘港、殷村港、百渎港、师渎港、符渎港、茭渎港、乌溪港、社渎港等多条入湖河口。

太湖西北部水域水体较浑浊,不利于水草发生光合作用,且区域内渔民的生产作业造成水草无法生根,水生植物以岸边挺水植物(芦苇、菖蒲等)及竺山湖养殖的水葫芦为主。沿线乡镇企业密集,湖渎区分布大量种植业,入湖营养元素丰富,极易造成水体富营养化、藻类聚集,是蓝藻爆发的密集区域。此外,受夏季盛行主导风向作用,蓝藻极易向湖区西北部聚集,风浪与湖流对湖底沉积物的再悬浮及迁移、水生植被的生长也有很大影响。

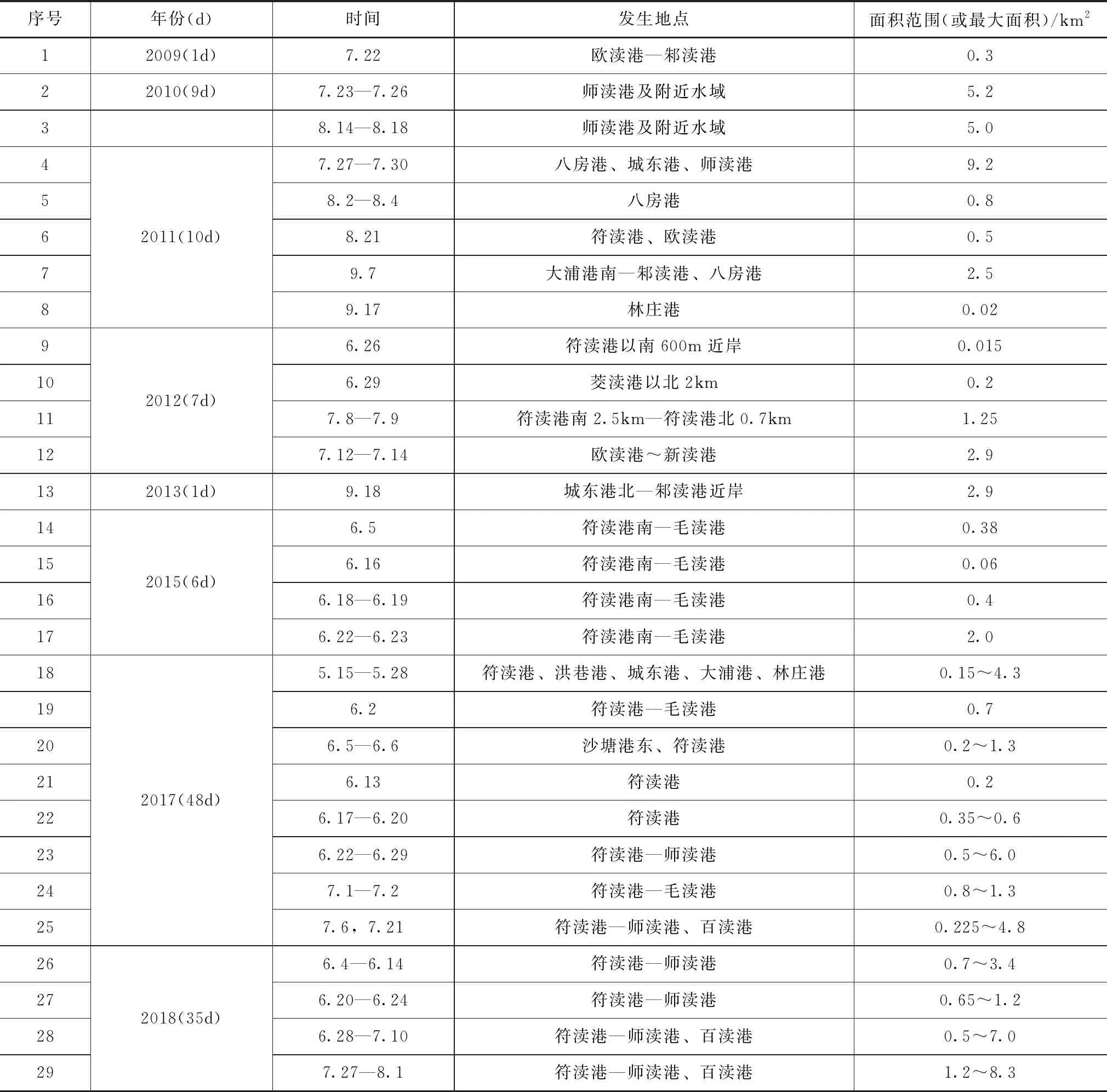

表1 2009—2018年太湖西北部近岸水域湖泛情况一览表

2 太湖西北部近岸水域近10a湖泛情况

据调查,2009—2018年,太湖西北部近岸水域共发生29次湖泛,累计117d,最大爆发面积为9.2km2,见表1。近年来,湖泛发生频次、天数、面积和持续时间均有增大趋势。

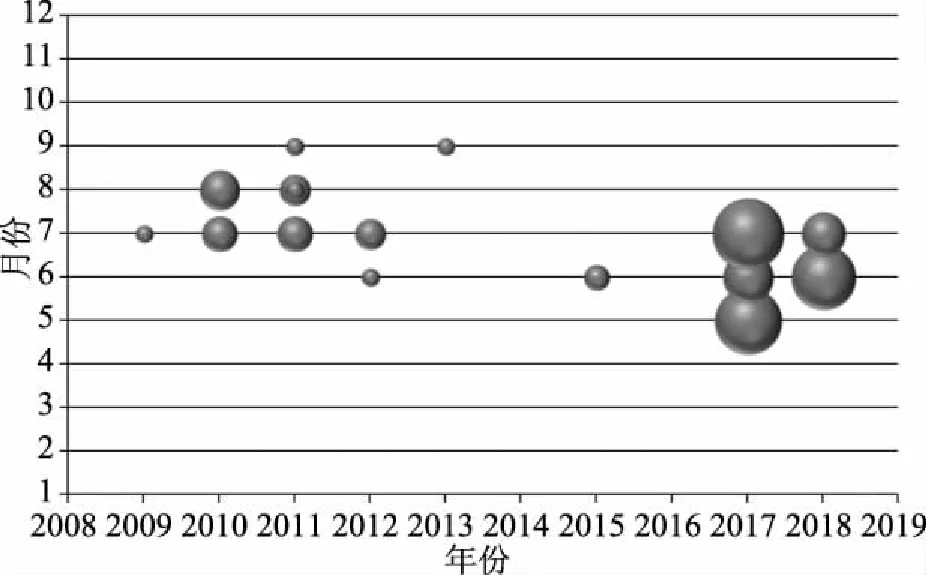

从时间上看,2009—2018年仅2014、2016年未发生湖泛,其余8a均发生湖泛;2011、2017年湖泛发生的次数较多(分别为5次、8次);2017、2018年湖泛持续天数较长(分别为48天、35d);湖泛大多发生于每年的6月至8月(仅1次发生于5月,3次发生于9月);湖泛面积较小时一般次日就消失,面积较大时常常持续2~16d不等。如图1所示。

图1 太湖西北部近岸水域湖泛发生时间频次图

从空间上看,符渎港—师渎港段近岸水域为湖泛易发区,2009—2018年符渎港附近水域共发生19次湖泛(其中2015年至今发生了16次湖泛,符渎港均有发生)、师渎港附近水域共发生6次湖泛,两段之间的毛渎港、邾渎港、欧渎港等水域多次发生湖泛;另外,八房港、城东港、百渎港附近水域也常有湖泛发生。如图2—3所示。

图2 太湖西北部近岸水域湖泛发生区域热力图

图3 符渎港—茭渎港段湖泛易发区域热力图

3 湖泛期间气象、水文、水质、生态特征

3.1 气象特征

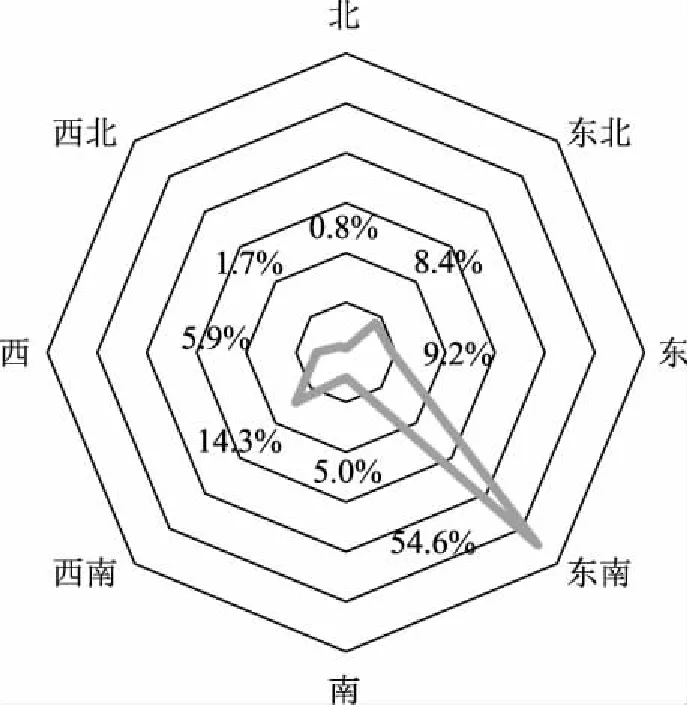

湖泛发生期间,太湖西北部区域气温范围为20.7~38.7℃,平均气温为30.1℃,117d中仅7d气温低于25℃;近岸水域水温范围为22.2~35.1℃,平均水温为28.6℃。风向以东南风为主,占比为54.6%。风力以2~3级为主,占比为57.1%。

3.2 水文特征

太湖西北部区域降雨量(以漕桥站为代表)见表2,近岸水域平均水位(以百渎口站为代表)见表3。2015、2016年降雨量较大,水位较高。

表2 漕桥站降雨量统计表 单位:mm

表3 百渎口站平均水位统计表 单位:m

3.3 水质、生态特征

溶解氧低于2mg/L是界定湖泛发生的重要指标之一。据统计,近10a117d湖泛仅7d湖泛发生区域中心点溶解氧介于1~1.5mg/L,其余110d湖泛发生区域中心点溶解氧均低于1.0mg/L,甚至数次低至0mg/L。如图4所示。

湖泛发生区域水色通常呈墨绿色甚至发黑,水体中悬浮大量极细微褐黑色颗粒物,透明度低,散发出不同程度的恶臭味,水面时有死亡湖鳅漂浮。蓝藻形态以颗粒状为主,藻密度在265万~17378万个细胞/L。如图5所示。

图4 湖泛发生期间风向频率分布图

图5 湖泛发生区域水面情况

4 湖泛形成原因分析

湖泛的边界相对清晰,发生面积比蓝藻水华爆发面积小,但具有突发性、灾害性、漂移性和影响严重性。湖泛发生机理复杂,反应过程属强烈生化反应类。根据湖泛发生的区域及发生时的环境状况,许多观测结果都认为大量蓝藻积聚、丰富的底泥、气象条件、水位、风速风向等因子是其形成的基础要素[6]。

太湖地区夏季盛行东南风或南风,在适当风速和相对稳定的风场条件下,太湖藻类的生物量分布自东南向西北或者由南向北逐渐增加,西北部湖区成为藻类聚集区域。另外,太湖湖西及北部湖湾是底泥的主要集中区域,底泥中污染物的释放是湖泛发生的直接物质来源。

观测发现,湖泛多发生于盛夏持续的高温、闷热、晴好天气,尤其是降雨前期,降雨前气压较低,风速较小或微风,有利于堆积的蓝藻死亡、分解。王成林等[7]对太湖湖泛发生前后温度进行分析,认为湖泛发生前大约会出现3d以上的高温(温度>25℃)天气。能发生湖泛的现场风速大多为小于4m/s的微风,过大的风速对湖泛形成不利,但沿岸带的芦苇丛具有一定的消浪作用,湖泛有时发生在风速较大的天气。

5 建议

5.1 控源减排,加强陆域治理

太湖水污染治理长期滞后于流域经济增长,自2007年太湖湖泛导致无锡供水危机以来的十余年中,针对太湖水污染的研究和治理一直在进行,并起到了积极的作用,但边治理、边污染的现象仍然存在。只有从源头上减少污染,削减河道污染负荷,提升入湖河道水质,减轻湖泊富营养化程度,才能从物质源上减少湖泛的发生。

5.2 生态清淤,降低内源污染

宜兴近岸局部水域及竺山湖、八房港等水域曾采取过应急生态疏浚[8],对遏制湖泛起到了一定的效果。近年来,百渎港近岸水域正在实施的清淤工程也初见成效。加快推进宜兴近岸水域的生态清淤进程,降低水域内源污染负荷,清除湖体的流泥和底泥,是阻断湖泛发生的重要环节[9]。

5.3 打捞蓝藻,控制生物质源

蓝藻聚集是湖泛爆发的重要生物质源[10],夏季太湖西北部沿岸极易聚积蓝藻,打捞蓝藻是降低湖泊富营养化程度、预防湖泛发生、提升湖泊面貌最直接最有效的手段[11]。目前蓝藻打捞已经逐步形成“机械化打捞、工厂化处理、资源化利用”的三阶段处理模式,还需进一步扩大打捞范围,提升打捞能力。

5.4 持续推进水利工程建设

持续推进新孟河工程[12]、引江济太工程[13- 14],实现长江与太湖之间的大引大排,提升区域水环境质量,增大太湖的水环境容量,改善水文动力条件,减轻湖泛发生的可能性和危害程度。

5.5 加强动态监测和湖泛预警研究

继续开展太湖巡查监测和湖泛发生机理研究,进一步探索运用巡查新技术,建立原位定点监控与动态巡查相结合的巡查方式[15]。加强对湖泛监测数据资料的积累和分析,开展湖泛易发区的研究和预警,研究湖泛风险评估、预测预警技术,为太湖湖泛治理提供科学参考。

6 结语

太湖西北部水域近十年湖泛现象频发,尤其是符渎港—师渎港段连年数次出现湖泛,水体感官不佳、水质较差、水生物生境受到严重威胁,太湖流域持续有效的水污染防治亟需加强:以控源减排为核心,局部重点实施生态清淤和蓝藻打捞,持续推进相关水利工程建设,加强动态监测和发生机理研究,建立预报预警体系,确保太湖水环境持续改善。