全面二孩政策与京津冀地区经济发展预测**

〔 DOI〕 10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2020.06.007

〔引用格式〕 魏丽莹.全面二孩政策与京津冀地区经济发展预测——基于OLG-CGE模型的研究[J].东北财经大学学报,2020,(6):57-66.

〔摘要〕本文根据京津冀地区以及全国人口普查数据,对人口生育率、死亡率和迁移率进行系统的估计和预测,得到京津冀地区及全国其他地区的完整的人口结构预测数据。建立了一个包括消费者、生产者和政府三个部门的多区域OLG-CGE模型。从京津冀地区协同发展和人口结构变迁的角度出发,对京津冀地区的经济政策影响进行考察。研究表明,全面二孩政策使得未来京津冀地区的GDP指数具有一定程度的提高。全面二孩政策后京津冀地区的GDP指数均呈现前期小幅下降而后上升的变化。同GDP指数的变化相似,全面二孩政策对消费比例和工资率同样影响甚微,并不会大幅度改变居民的福利水平。

〔关键词〕全面二孩政策;人口结构变浅;京津冀地区;OLG-CGE模型

中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:1008-4096(2020)06-0057-10

一、引 言

全面实施一对夫妇可以生育两个孩子的政策(以下简称“全面二孩政策”)体现了党中央对人口和经济社会发展规律的把控,是中华民族长远发展的战略目标和促进人口均衡发展的重大举措。党的十八届五中全会认为全面二孩政策对于劳动力供给的增加、人口结构的优化、人口老龄化压力的缓解是有利的;对于经济持续健康发展的促进、全面建成小康社会目标的实现是有利的;同时对于计划生育基本国策更好地落实和社会和谐与家庭幸福的促进都是有利的。

根据国家卫计委2015年的计划生育调研数据显示:有再生育打算的家庭占比为39.6%。但对比单独二孩试行期间的调查数据,育龄人口申请再生育仅有13%[1]。根据2011年北京东城区居民生育意愿调查显示:38%的育龄人口希望生育两个及以上孩子[2]。2015年11月,天津社会科学院下辖的社会学研究所负责的抽样调查结果显示,“打算等等看”和“打算生”的家庭分别占比17.7%和18.3%[3]。河北卫生和计划生育委员会在单独二孩政策前期的调研数据显示:在一方为独生子女的夫妇家庭中,31.7%的家庭表示有生育二孩的意愿,但是截至2015年8月,向相关机构提出生育二孩申请的家庭仅有8.9%[4]。以上数据表明,虽然中国约1/3的家庭具有生育二孩的意愿,但实际二孩出生率却远低于预期。

二、京津冀地区人口结构分析与预测

人口结构的发展与三个要素有关:出生、死亡和人口转移[5]。人口老龄化并不一定会造成人口的减少,一个人口老龄化严重的地区可能会吸引外来人口的进入。同样,更多人口出生也不一定会带来人口的激增,因为在这个地区很可能会发生着大量的人口流出[6]。本文通过对年龄别生育率、年龄别死亡率和人口迁移的分析及预测,得到未来京津冀地区及全国其他地区人口结构数据,对人口结构变迁进行研究和预测。

(一)人口结构描述

根据《中国2010年人口普查资料》,中国有0.11%的人口在90岁以上,为计算方便,本文假设90岁为人的最高寿命,所以91个世代会在模型中任何一个时间点上出现。《中华人民共和国劳动法》将16岁至退休年龄规定为劳动年龄,然而在实际的经济生活中,16—20岁人口中仅有2.23%属于劳动人口。因此,本文假定在0到20岁之间为儿童阶段,属于非劳动人口,假定能够开始工作的年龄是21岁,属于劳动人口。根据《中华人民共和国婚姻法》,中国女性的法定结婚年龄为20周岁,男性法定结婚年龄为22岁周岁。根据《中国2010年人口普查资料》,小于23岁以及大于45岁的女性生育的人口仅有0.20%,并且男性普遍的生育年龄在不断推迟。本文假定自然人仅在23—45岁的年齡段内生育下一代,作为生育年龄阶段。通过这样的假设,当代理人43岁时她第一次生育的孩子(即代理人23岁生育的孩子)将会在此时离开代理人所在家庭,到代理人65岁时最后一次生育的孩子(即代理人45岁生育的孩子)也要在此时离开代理人所在家庭。本文还对代理人的死亡阶段进行了假定:从68—90岁,从而明确了代理人死亡概率在其91岁时为1。

(二)人口结构预测及分析

本文选取2010年中国常住人口为基年数据,以年龄为依据,分别利用年龄别死亡率、生育率以及人口迁移的预测值,对京津冀人口结构进行预测。使用软件Intel Parallel Studio XE 2016 Update 1和Microsoft Visual Studio 2015进行预测,预测结果如表1—表3所示。对比2015年人口统计数据与联合国人口预测数据,本文对2050年的人口总数预测相较于联合国人口预测数据仅减少了5.56%;从人口结构的预测来看,本文预测的劳动年龄人口较联合国预测数据减少了5.97%,老龄人口较联合国预测数据提高了11.81%,联合国对中国人口老龄化的预测相较于本文更加乐观。因此,本文的预测数据具有较高的可信度。

从预测结果可以看出,在2020—2050年这30年中,中国人口总数将保持着稳定增长的态势,大量涌入的外来人口导致北京人口总数在2060年之后才开始有所下降,而天津人口总数会持续上升。河北的人口总数在2030年之后便开始下降且降幅最大,到2110年人口总数将约为2010年人口总数的50%。

中国各省市人口的预期寿命都将得到显著的提高。北京的人口预期寿命在2060年是89.40岁,为全国最高,并预计将维持一段时间。而同期河北的人口预期寿命则相对较低。人口预期寿命的整体显著提高反映出人民生活质量得到了进一步提高,但同时过高的人口预期寿命提高也会使人口老龄化的程度迅速加深,引发养老问题等社会压力。

总和生育率长期处在一个较低的水平是北京的常态。2050年北京的人口总和生育率为1.01,这表明在北京,如果延续原有的计划生育政策,每对夫妻只生育一个孩子的标准有望在2050年之后达到。而河北则面临生育率较低的问题,分别在2080年、2070年前后生育率水平才有望突破1.5。显然原有的計划生育政策在控制人口增长方面是长期且有效的,然而同时也加快了人口老龄化进程。

《中国统计年鉴》中通常将被抚养的人口年龄划分为15岁以下(少儿抚养)及65岁以上(老年抚养),劳动年龄人口划分为15—64岁之间。现阶段中国至少有74%的人口处在15—64岁的劳动人口年龄阶段,为世界最多。其中北京和天津所拥有的劳动年龄人口所占其总人口的比率都高于80%,这为两地的经济发展带来很大动力,不过这一数据正面临持续下降。

根据目前国际上流行的定义,人口老龄化是指在一个国家或地区,当不小于60岁的老年人口占总人口比例超过10%,或者不小于65岁的老年人口占总人口比例超过7%时的社会状态[7]。从目前的统计数据来看,中国老年人口比例早已满足该定义,符合人口老龄化指标。更值得注意的是,根据本文预测结果显示,中国老年人口的比例在很长时间段内会保持快速增长,峰值预计将在2060年左右到达,这之后会有一定程度的下降。

人口抚养比通常由少儿抚养比及老年抚养比两部分组成,两部分加总即为总抚养比。中国人口年龄结构有着“中间大,两头小”的特点,当总抚养比低于53%时的人口年龄结构称之为“人口红利”,对经济增长会带来积极影响[8]。

成年人的生活需求相比儿童要大的多,同样数量的老年人要比儿童给经济带来更多的负面影响[9],也就是说老年抚养比相比少儿抚养比更多地形成了人口负担,占据人口负担规因素大的权重。通常用老年人口(65岁以上人口)占据劳动年龄人口(15—64岁人口)的比重来定义老年抚养比[10]。随着计划生育时期出生人口的年龄增长以及人口预期寿命的延长,中国老年抚养比将持续快速增长,预计在2060年左右将达到最高值。北京老年抚养比将超过80%。中国的社会和经济将会面临严重人口老龄化所带来的全方位挑战。

三、人口结构OLG-CGE模型的建立

(一)模型的结构描述

本文选用分散经济模型,该模型囊括三个主要部分:存在人口的居民生存模块、生产者模块和政府模块。

1. 居民生存模块

居民的剩余寿命总效用为![]() ,其中,k为代理人的收入阶层,a为代理人所处的年龄,t为代理人所处的时间。代理人自身的效用及代理人来源于子女的效用加总为居民效用。代理人的剩余寿命总效用可表示为:

,其中,k为代理人的收入阶层,a为代理人所处的年龄,t为代理人所处的时间。代理人自身的效用及代理人来源于子女的效用加总为居民效用。代理人的剩余寿命总效用可表示为:

![]() (1)

(1)

其中,![]() 表示代理人自身的效用,源于自身的消费和闲暇,

表示代理人自身的效用,源于自身的消费和闲暇,![]() 为代理人来源于子女的效用,该部分效用来源于子女的消费,表示代理人对子女效用的偏好程度,t表示时间点,k代表阶层,a代表年龄。假设年龄为a的代理人在t时刻资本存量为

为代理人来源于子女的效用,该部分效用来源于子女的消费,表示代理人对子女效用的偏好程度,t表示时间点,k代表阶层,a代表年龄。假设年龄为a的代理人在t时刻资本存量为![]() ,则其一生的预算约束为:

,则其一生的预算约束为:

![]()

![]()

![]() (2)

(2)

其中,![]() 为资本回报率,

为资本回报率,![]() 为t时刻年龄为a的代理人获得的遗产,

为t时刻年龄为a的代理人获得的遗产,![]() 为i时刻年龄为s的代理人的消费,

为i时刻年龄为s的代理人的消费,![]() 表示年龄为a的代理人在t时刻的时间禀赋,

表示年龄为a的代理人在t时刻的时间禀赋,![]() 为i时刻年龄为s的代理人孩子的消费,

为i时刻年龄为s的代理人孩子的消费,![]() 为i时刻年龄为s的代理人的闲暇。假设代理人遗产将于其死后在同一阶层所有21—49岁的有效劳动人口之中按照外生比例进行分配。劳动者的收入由工资率和劳动生产率两个要素决定:

为i时刻年龄为s的代理人的闲暇。假设代理人遗产将于其死后在同一阶层所有21—49岁的有效劳动人口之中按照外生比例进行分配。劳动者的收入由工资率和劳动生产率两个要素决定:![]() 工资率和

工资率和![]() 单位时间的生产率[11],劳动生产率是一个与国家或地区的生产力水平及变化过程相关的量[12]。代理人的工作效率会随着技术进步而提高[13],消费者的剩余寿命的效用最大化问题可表示为:

单位时间的生产率[11],劳动生产率是一个与国家或地区的生产力水平及变化过程相关的量[12]。代理人的工作效率会随着技术进步而提高[13],消费者的剩余寿命的效用最大化问题可表示为:

![]() (3)

(3)

满足:

![]()

![]() (4)

(4)

则在全社会范围内加总的消费、劳动供给和资产分别为:

![]()

![]() (5)

(5)

![]() (6)

(6)

![]() (7)

(7)

2. 生产者模块

假设每种产品只在特定地区产出,且每个地区只产出一种产品,令总产出为![]() ,生产所需资本为

,生产所需资本为![]() ,生产所需劳动为

,生产所需劳动为![]() ,本文采用Cobb-Douglas生产函数模型,则总产出可表示为:

,本文采用Cobb-Douglas生产函数模型,则总产出可表示为:

![]() (8)

(8)

其中,![]() 为全要素生产率,

为全要素生产率,![]() 为资本的投入份额,

为资本的投入份额,![]() 为劳动的投入份额,且

为劳动的投入份额,且![]() 。令

。令![]() 表示税前的资本收益率,则生产者收入最大化问题可以表示为:

表示税前的资本收益率,则生产者收入最大化问题可以表示为:  (9)

(9)

最優一阶条件满足:

![]()

![]() (10)

(10)

解得:

![]() (11)

(11)

![]() (12)

(12)

![]() (13)

(13)

3. 政府模块

假设政府收入来源包括两部分:一是从生产者部门征收的资本税![]() ;二是從消费者部门征收的个人所得税

;二是從消费者部门征收的个人所得税![]() 。政府支出同样包括两部分:一是一般性政府公共支出

。政府支出同样包括两部分:一是一般性政府公共支出![]() ;二是部分养老金的支付

;二是部分养老金的支付![]() 。政府收支平衡可表示为:

。政府收支平衡可表示为:

![]() (14)

(14)

另一部分养老金则由公民个人以税收的形式支付,可表示为:

![]() (15)

(15)

其中,![]() 是养老金的税基,

是养老金的税基,![]() 是养老金政府支付部分的占比,

是养老金政府支付部分的占比,![]() 是养老金个人支付部分的占比。

是养老金个人支付部分的占比。

4. 市场出清

在封闭经济中,当仅存在商品市场及资本市场两个市场时,一个市场的均衡必然带来另一个市场的均衡。本文假设资本市场出清,则其出清条件为:

![]() (16)

(16)

(二)模型校准与外生参数

要对上述模型进行求解,需给定财政参数、偏好以及技术参数。与处于一个稳态均衡上的传统AK模型不同,在OLG-CGE模型中人口结构不再是不变的,模型处在一个动态过程中,相较稳态的情况增加了更多不确定因素。当有了确定的相关参数后,人口的动态变迁决定了模型优化的方向,因而经济能否进行收敛并能否达到稳态,取决于人口能否达到一个稳定结构。

模型的校准需要采取不同方式,通常制定SAM表可以完成对静态CGE模型的校准,编写基准数据集可以校准动态的OLG-CGE模型。本文根据《中国2010年投入产出表》编写了对动态模型进行校准的基准数据集。本文使用单部门模型,忽略政府负债,假设经济运行属于封闭状态。然而不同于静态的CGE模型,动态OLG-CGE模型注重观测数据的相对变化而非绝对值,通过观测相对于基期数值的变化趋势以达到推测经济运行的目的,而在此过程中并不需要进行完整的复制检验。

本文采用直接标定参数的方法。按照人均收入,将全部人口分为低收入和高收入两个层次。其中北京低收入人口占70%,高收入人口占30%;天津低收入人口占75%,高收入人口占25%;河北及其他地区低收入人口占85%,高收入人口占15%。本文假定移民的收入层次比例与全部人口的收入层次比例一致。

根据《中国2010年投入产出表》计算,劳动者报酬占GDP总额的49%,但由于人口老龄化趋势明显,根据以往数据的变化趋势,劳动者在经济生产中的重要性日趋增加,本文将资本投入份额定为0.40,即劳动投入份额比实际稍大,为经济的持续发展留一定的提前量。资本折旧率设定为0.03。参数设定如表4所示。

本文以北京为基准,假设北京劳动生产率不变,始终为1。由于京津冀地区协同发展战略,预计天津与河北的劳动生产率会在10年后与北京趋同。技术进步率按照一般的研究习惯设定为0.01,初始时间禀赋设定为1。

根据中国一般家庭的消费比例,子女的效用偏好经调试设定为0.30(根据模型估算与实际数据调试得出)。由于中国对于存款和投资普遍具有偏好,所以时间偏好率的设定为负,这符合中国社会的实际情况。消费休闲的替代弹性设定为较低的0.40,符合中国家庭经济快速增长的需求。在AK模型中,休闲偏好系数一般在35岁之前设定为0.50,而在35岁之后会随着年龄的增长而增长,为便于计算,本文假设其为固定值0.50。消费者行为参数如表5所示。

本文根据基年的实际统计数值对政府行为参数进行估算,得到模型的政府行为参数。政府行为参数如表6所示。

模型需要的不同年龄和收入层次的原始资产分布数据,由模型在均衡点时的数据产生。

(三)模型求解

本文使用确定性的AK模型进行稳态计算:通过计算初期稳态和终期稳态,得出对应指标影响的转移路径。由于代理人的寿命是有限的,因此可以作为求解转移路径的思路。无论哪一代的代理人其一生的效用都会得到优化,当完成了足够长的时间推移,所涉及的每一个内生经济变量也就不会再有变化,也就是经济发展到稳定状态。由于选用的AK模型是确定性的,因而代理人的所有信息,无论在哪条时间路径上都是可以预测的。当模型中所有代理人的效用都得到优化时,便可实现整个经济系统的最优均衡。本文假定人口在未来50年后达到稳定,经济系统在未来300年之内实现均衡收敛。

本文运用Gauss-Siedel迭代法求解AK模型,先明确模型中政府政策的初值和总量,随后通过计算得到最优的消费者行为、价格和价值函数,从而估计出消费者行为和宏观经济变量,同时通过社会保障税率对政府财政收支进行平衡。通过在迭代中不断更新初值,使总量数值、公共政策和价格最终实现收敛。

该系统可在排除政府行为干扰的情况下快速实现均衡收敛。当进行强制转移路径时可以在考虑政府行为后让经济系统达到稳态,为了避免这种方法导致的某些收敛问题,即出现突然变大的总供给和总需求二者的差值,同时为便于计算,本文在允许较大误差产生的情况下降低了市场出清要求。

(四)基准情景描述

基准模型由居民生存模块、生产者模块和政府模块三部分组成。政策的改变量可以通过不断调整基准模型的结构,使之与经济实际和理论假设基本一致,此时政策改变可以得到经济变量的改变。本文引入人口结构,关注经济系统在人口结构改变下的变迁。

1.初始稳态均衡

2012年初始稳态情形下的宏观数据的模拟值和实际值,结果如表7所示。

从表7可以看出,税率、利率、政府支出、养老金支出比例和相对GDP的估计值与实际数值较为接近;北京和天津的贸易方向与实际贸易方向相符;低收入阶层的工资率与实际工资率一致;北京和天津的消费比例、北京的贸易差额、河北的消费投资比例和贸易差额与实际值拟合度较高。但投资比例与实际投资比例有着较大的差距;模型模拟的GDP增长率也与低于实际结果;相对工资率也未能与实际值匹配。因此,本文的預测结果具有一定的准确性。

2.全面二孩政策对相应指标影响的转移路径

本文以2012年北京数据为基准,年限控制为2012—2060年,分析全面二孩政策对GDP、资本存量及劳动需求影响的转移路径。结果如表8所示。

从表8可以看出,随着人口老龄化程度的迅速加深,今后50年里京津冀地区GDP、资本存量和劳动需求量将会经历从稳定增长的态势转化为缓慢下降的趋势。2030年后劳动年龄人口比例将逐渐缩小,随着“人口红利”消失,经济增速放缓。北京由于外来人口流入,一定程度弥补了“人口红利”下降,即使在2030年后其经济放缓的趋势也并不明显。但是河北不但没有外来劳动年龄人口的补充,反而经历大量人口流失而造成更加严峻的经济形势。

北京、天津和河北对于不同层次的劳动力需求也表现出各自的特点。天津和河北对于高层次劳动力的需求不是很大,北京需求水平是天津和河北需求水平的两倍,且始终很平稳,并且没有太大的波动。而对于低收入层次劳动力需求则相反,北京需求相对较小,仅为河北需求的1/2。从劳动年龄人口比例与GDP的变化趋势可以看出,经济增长的下降是由人口老龄化直接导致的。

如表9所示,消费占GDP比例随着“人口红利”的消失发生变化,当工作年龄人口比例逐渐减少时,消费占GDP比例也随之减少,而后由于老龄人口比例增大,消费占GDP比例随之增多。由于京津冀地区“人口红利”消失的时间并不一致,京津冀消费占GDP比例先减小后增加的转折点也不相同。北京、天津、河北的政府支出占GDP的份额稳定,随着消费水平先减小再增加的转变稍有起伏;在2050年之后政府支出所占份额基本保持不变。

从表9可以看出,北京消费占GDP的比例在2030年以前逐渐减小,2040年之后又开始逐年增大,这导致了贸易逆差向顺差再向逆差的转变,波动较为频繁。2012—2020年之间,北京的贸易逆差逐渐减小并变为顺差,而2030年起又变为贸易逆差,在2040年之后顺差先变大再变小,2050年之后贸易逆差逐年增大,但变化的幅度极小。同样,天津消费占GDP比例也在2040年开始由逐年减小改为逐年增大,贸易逆差也经历了先减小再增大的过程,在2050年之后贸易逆差的增大幅度很大,截止2060年,贸易逆差达到21.1%。河北消费占GDP比例在2020年以前逐年减小,而后开始逐年增大。贸易逆差亦逐年增大,且增大的幅度较大,截止2060年,预计增大到36.1%。

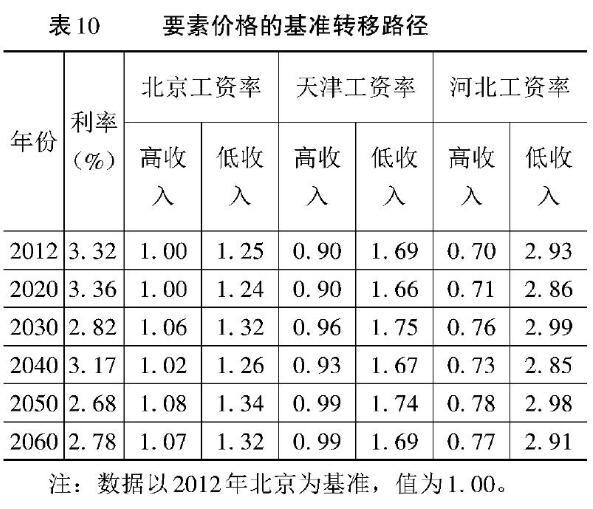

如表10所示,随着时间的推移,在基准情景下利率会有所波动,2040年之前利率经历了较大幅度的波动,2040年之后利率有所下降,但在2050年之后基本保持稳定增长的态势。北京的工资率经历了较小幅度的波动,总体呈现稳定上涨的趋势,高收入阶层和低收入阶层的收入差距基本保持不变。天津、河北的工资率与北京的工资率变化相仿,其中天津、河北的贫富差距随着时间的推移逐渐变小。

四、全面二孩政策的宏观经济效应

本文根据单独二孩政策试行期间的实际申请数据和对于京津冀地区二孩政策的抽样调查数据计算。本文假设北京年龄别生育率自2016年起提高至原来的1.13倍,天津年龄别生育率自2016年起提高至原来的1.06倍,河北年龄别生育率自2016年起提高至原来的1.11倍,全国其他地区的年龄别生育率自2016年起提高至原来的1.13倍。本文据此对全面二孩政策后的经济进行全面模拟。

(一)全面二孩政策对GDP指数的影响

全面二孩政策并不会改变京津冀地区2030年左右“人口红利”消失的现实,京津冀地区GDP指数在2030年前后会出现明显的跳跃式变迁,京津地区GDP指数迅速减小,由快速增长转变为经济增长放缓直至缓慢下降,而河北的GDP指数由原来的缓慢下降变为跳跃式下降。

全面二孩政策实施后,北京、天津、河北的GDP指数均呈现先有所微小下降后上升的变化。全面二孩政策造成新生人口的增加,会在短期内降低劳动年龄人口的比例。由于在2040年之前劳动年龄人口比例相较于基准情景会有所下降,且在2030年以前老龄人口抚养比相较于基准情景保持不变,全面二孩政策在2040年内并无法促进经济增长,反而对经济增长具有一定的抑制作用,而之后其对经济增长的作用会逐步显现。而对天津而言,这一情况会持续到2053年。

全面二孩政策实施后,北京、天津、河北的GDP指数相较于基准情景均下降很少,下降幅度有逐渐增大的趋势,但均未超过0.5%,几乎可以忽略。相较于其他地区来说,天津的GDP指数相较于基准情景下降幅度呈现波动趋势。北京在2038年GDP的下降趋势出现转折,下降趋势由增大变为减小,同时在2043年实现GDP由降返升的状态,并且这种趋势越来越明显,截至2060年,全面二孩政策实施后的GDP指数相对与基准情景GDP指数提高了1.8%;天津的GDP指数下降趋势在2041年出现转折,由逐渐增大变为逐渐减小,并于2053年实现GDP指数由降返升的状况。截至2060年,天津GDP指数相较于基准情景GDP指数增长0.39%,全面二孩政策对天津GDP指数基本没有影响;与北京的情况相类似,河北的GDP指数下降状态在2038年出现转折,并于2044年出现反转。截至2060年,河北GDP指数相对于基准情景提高了3.8%。京津冀地区实行全面二孩政策后GDP指数变化的区别来源于京津冀地区对全面二孩政策的响应程度不同,天津居民对全面二孩政策的响应程度相对较差。

全面二孩政策鼓励人们生更多的孩子,这对于缓解我国劳动力稀缺和人口老龄化问题具有重要的现实意义。但全面二孩政策并不能改变我国尤其是较发达地区长久以来的生存压力和生育意愿。例如就目前的数据来看,二孩生育数量并不乐观,因而全面二孩政策对于经济的影响也并不显著。从短期来看,全面二孩政策增加了人口抚养比,减少了劳动年龄人口比例,会在一定程度上抑制经济的增长。而从长期来看,随着新增人口的年龄增长,全面二孩政策终将对经济增长产生正向影响。

(二)全面二孩政策对消费的影响

与GDP的变化相类似,“人口红利”的消失对消费占GDP比例的影响更加明显,这使得在2030年前后京津冀地區的消费比例产生了一个较大的跳转,并由逐年减小变为逐年增大。

全面二孩政策实施后,北京的消费比例下降了0.08个百分点,直到2026年后北京的消费比例与基准情景下的消费比例趋同,但从2047年开始,消费比例又将低于基准情景。政策初期,天津的消费比例下降了0.01个百分点,但迅速开始高于基准情景,且这种趋势越来越明显,从2047年开始,天津的消费比例高于基准情景下的消费比例的幅度逐渐减小,但始终保持着这一趋势。河北的消费比例在全面二孩政策实施之后并没有下降,而是上升了0.12个百分点,从2049年后,河北的消费比例开始低于基准情景。同京津冀地区GDP指数的变化相类似,全面二孩政策实施后京津冀地区消费比例变化的差别也取决于京津冀三地对全面二孩政策的响应程度的差别,由于天津对全面二孩政策的响应程度相对较低,其消费比例的变化也相对较小。

由于对全面二孩政策的响应程度不高,同GDP指数的变化相似,全面二孩政策对消费比例同样影响甚微,但仍旧能从变化趋势上体现出这一政策的影响。由于完美预期的存在,从短期来看,全面二孩政策使家庭有了养育更多后代的储蓄动机,导致当期消费率有所下降;但从中期来看,由于养育了更多子女,消费比例相较于基准情景有所增加。不过随着经济在2050年前后的再次复苏,因全面二孩政策而增加的劳动年龄人口促进了资本需求的相应增加,消费率将相应有所下降,全面二孩政策的积极作用正式开始体现。从全面二孩政策对消费率的影响可以看出,这一人口政策并不是立竿见影地使人们的经济生活发生变化,但却是在循序渐进地影响着经济的未来走向,且在短期内不会对人们的经济生活产生较大的负面影响,由此可见,全面二孩政策是利在千秋的重要决策,它的重要作用将在未来30年之后逐渐显现出来。

(三)全面二孩政策对工资率的影响

工资率在一定程度上其本身变化并不明显。全面二孩政策实施后,工资率会由于GDP指数和劳动年龄人口的改变而有所变化。

受GDP指数下降的直接影响,全面二孩政策使得工资率相较于基准情景有一定程度的下降,且这种下降幅度不断增大。截至2060年,北京、天津、河北低收入阶层的工资率相较基准情境分别下降了1.5%、1.5%和1.4%。总体来看,全面二孩政策对工资率的影响并不显著,全面二孩政策并不会大幅度改变居民的工资水平。京津冀地区工资率变化幅度的差别主要取决于工资率粘性的大小,且京津冀地区的工资率粘性基本持平。

工资率在一定程度上反映了居民福利水平的变化,它主要受到GDP指数和劳动年龄人口的变化所影响。在全面二孩政策实施初期,由于人们预期的改变,经济相对紧缩,工资率也呈现了一个迅速的紧缩状态。随后,由于GDP指数的相对减小,工资率持续呈现波动下降的状态。在经济复苏之后,虽然工作年龄人口数量逐步增加,但工资率将会持续下降,无法恢复到基准情景的水平。全面二孩政策促进经济长期增长的最大代价便是工资率的下降,幸而这一变化并不明显,居民工资水平不会得到大幅度的改变。

五、结论及展望

全面二孩政策的实施对于缓解我国劳动力稀缺,遏制人口老龄化的趋势具有重要的现实意义,但就目前的数据来看,二孩生育数量并不乐观。由于城市生活压力的存在,全面二孩政策并不能根本改变中国,尤其是经济较为发达地区人们的生育意愿。因此,短期来看全面二孩政策对于经济的影响并不显著。全面二孩政策增加了人口抚养比,降低了劳动年龄人口比例,会在一定程度上抑制经济增长。而从长期的影响来看,人口总数会在全面二孩政策实行后开始逐渐增加,并且增加幅度会随着时间的推移逐渐增大,有效减缓了河北及全国其他地区2030年之后人口快速减少的不利局面。随着全面二孩政策而新增的人口步入劳动年龄,全面二孩政策将对经济增长产生正向影响。

全面二孩政策使得未来京津冀地区的GDP指数具有一定程度的提高。全面二孩政策实施后,北京、天津、河北的GDP指数均呈现先有所下降后上升的变化,且前期下降的趋势极其微小,可以忽略不计。全面二孩政策造成新生人口的增加,短期内降低了劳动年龄人口的比例。由于在2040年之前劳动年龄人口比例相较于基准情景会有所下降,且在2030年以前老龄人口抚养比相较于基准情景保持不变,全面二孩政策在2040年内并无法促进经济增长,反而对经济增长具有一定的抑制作用。对于天津而言,这一情况预计会持续到2053年。同GDP指数的变化相似,全面二孩政策对消费比例同样影响甚微。由于完美预期的存在,从短期来看,全面二孩政策增强了家庭的储蓄动机,导致当期消费比例有所下降。但从中期来看,随着子女成长,消费比例会有所增加。随着经济在2050年前后的再次复苏,由全面二孩政策而增加的劳动年龄人口促进了资本需求的增加,消费比例将有所下降,全面二孩政策的积极作用开始体现。受GDP指数下降的直接影响,全面二孩政策使得工资率相较于基准情景有一定程度的下降,且这种下降幅度不断增大。工资率的下降是全面二孩政策促进经济长期增长的代价,但总体来看,对工资率的影响并不显著。从对消费比例的影响可以看出,全面二孩政策对人们消费的影响并非立竿见影,而是在循序渐进地影响着经济的未来走向,且在短期内不会对人们的经济生活产生较大的负面影响。由此可见,全面二孩政策的效果将会随着时间推移而展现,它的重要作用将在30年之后逐渐显现出来。

参考文献:

[1] 薛玲.“全面二孩”来了,你愿意生嗎?[J/OL].2015,http://js.xhby.net/system/2015/10/29/026813481.shtml.

[2] 孙超.北京市东城区居民生育意愿比较与追踪研究 [D].北京:中共北京市委党校硕士学位论文,2013.

[3] 李晶.“二孩”时代生还是不生?天津双非家庭意愿最低[N].渤海早报,2016-03-31.

[4] 文西.河北省卫计委就全面二孩放开政策表态,全面落实中央政策[J/OL].2015,http://www.hebradio.com/hbgdxw/2015/1031/702737.html.

[5] Erfani,A.Population and Society: An Introduction to Demography[J].Canadian Studies in Population,2013,40(1-2):115-116.

[6] Hospers,G.J.,Reverda,N.Demographic Changes[M].Berlin:Springer International Publishing,2015.

[7] 郭敏.浅析我国人口老龄化问题的对策[J].人口与经济,2007(S1):93+114-5.

[8] 陈涛,陈功,宋新明,等.从人口抚养比到社会抚养比的探索分析[J].中国人口科学,2008,(2):24-32.

[9] Kleiman,E.A.Standardized Dependency Ratio[J].Demography,1967,4(2):876-893.

[10] Appave,G.World Migration 2008:Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy[M].Gurgaon:Academic Foundation,2009.

[11] Auerbach,A.J.,Kotlikoff,L.,Dynamic Fiscal Policy.[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[12] Fehr,H.,Jokisch,S.,Kambhampati,A.,et al. Simulating the Elimination of the U.S.Corporate Income Tax[R].NBER Working Paper,2013.

[13] Kotlikoff,L.J.,Smetters,K.,Walliser,J.Mitigating Americas Demographic Dilemma by Pre-Funding Social Security[J].Journal of Monetary Economics, 2007,54(2):247-66.

[14] 陆旸,蔡昉.人口结构变化对潜在增长率的影响:中国和日本的比较[J].世界经济,2014,(1):3-29.

[15] 袁霓.人口结构对中国居民储蓄率的影响分析——基于2001—2018年省际动态面板数据[J].统计与管理,2020,(8):4-8.

[16] 刘斐,王书平.京津冀区域经济可持续增长与环境优化政策研究[J].当代经济,2019,(6):56-61.

(责任编辑:李明齐)