广西龙围铅锌矿成矿地质条件、成矿规律及矿床成因研究

李银真,王凤波

LI Yin-zhen1,WANG Feng-bo2

1. 中化地质矿山总局山东地质勘查院,山东 济南 250013;2. 莱钢集团莱芜矿业有限公司,山东 莱芜 271100

1. Shandong Geological Prospecting Institute of China Chemical Geology and Mine Bureau,Jinan 250013,China;2. Laiwu Mining Co. LTD.,Shandong Laigang Group,Laiwu 271100,China

广西龙围矿区铅锌矿位于广西上林县明亮镇西北方向,区内探明铅锌矿资源储量目前已达到中型规模。国内外对铅锌矿成矿地质条件及成矿规律均有深入的研究,但在龙围矿区还未有相关文献报道。笔者通过该区找矿工作经验和已有成果资料,对该区成矿地质条件进行分析研究,总结矿床成矿规律,并对矿床成因、控矿因素及找矿标志等进行探讨[1-6]。

1 区域地质背景

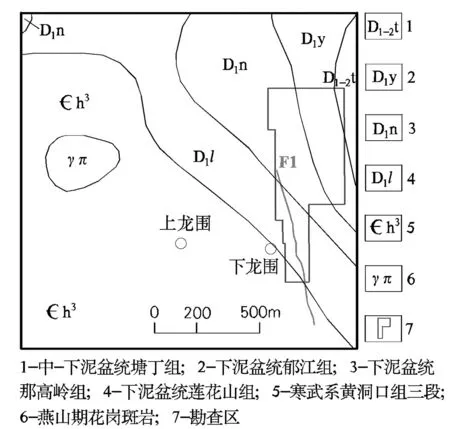

区域地层自上而下依次为第四系、新近系、古近系、白垩系、三叠系、石炭系、泥盆系、奥陶系、寒武系,沉积总厚度达5 536~8 470 m,其中泥盆系中下统郁江莲花山组为本区铅锌矿赋矿地层(见图1)。

区域构造轴线以北西—南东向为主。区内为广西山字形构造前弧西翼的一部分,东侧为马蹄型盾地,褶皱发育,中部大明山构造区褶皱除基底较紧密外,其余均较开阔;东西两侧褶皱均较紧密,走向断裂发育。

区域主要褶皱构造为大明山箱型复背斜。其走向北西—南东,北起马山的古零,南至宾阳的思陇,西起两江,东至上林,长约46 km,宽约16 km,为区域岩浆岩活动和内生矿产的主要控制构造。褶皱核部由加里东期褶皱基地构成,为寒武系、奥陶系,被盖层覆盖,出露面积较小,构造特征为紧密线状褶皱,岩层倾角较陡,组成复式褶皱。褶皱两翼及轴部残余顶盖由上古生界砂页岩、碳酸盐岩、硅质岩组成,轴向北西,与下覆地层呈角度不整合接触,轴部和倾伏端岩层平缓,两翼较陡,形成箱型背斜。西翼呈单斜构造,东翼次级褶皱发育,较明显的有上林鼻状背斜。

区域内的断裂构造以北西向为主,主要有坡乐-马岭大断裂和局呇正断层,另有一些北东向、北东东向断层发育。

区域内岩浆岩不甚发育,分布零星,以侵入岩为主。主要分布于大明山背斜核部附近,侵入岩以酸性岩为主,中酸性岩次之;侵入岩以岩株和岩墙产出,少数为岩脉。岩浆岩活动具多旋回特点,加里东期、华力西期、印支期、燕山期均有;以燕山期活动最强烈。据《广西地质资料》,本区域花岗岩类绝对年龄测定值大多数在270~342 Ma,相当于新生代石炭纪,即燕山期[7-10]。

图1 广西龙围区域地质简图Fig.1 Regional geological map of Longwei,Guangxi

2 矿体地质

2.1 矿体特征

区内铅锌矿体产于断裂破碎带中,围岩主要是寒武系黄河口组三段及泥盆系下统莲花山组含钙质砂岩、泥岩和泥灰岩。区内共圈定2个矿体(见图2),分为主矿体Ⅰ号矿体、次要矿体Ⅱ号矿体。矿体赋存标高为162~589 m。剖面上矿体一般呈脉状产出,平面上Ⅰ号矿体呈条带状产于F1断裂破碎带之中,产状与断裂带产状一致,矿体形态简单,沿走向工程控制长度1 316 m,向南延出矿区范围,与矿区南侧三黎矿区内的矿体相连接,为同一条铅锌矿脉;矿脉宽3.23~5.07 m,单工程真厚度0.67~5.03 m,走向以北北西向为主,矿体总体倾向南西,矿体倾角76°~89°,局部地段矿体近乎直立。

其中Ⅰ号矿体位于矿区中南部,为规模最大矿体,呈脉状分布于寒武系黄河口组三段及泥盆系下统莲花山组地层中,无分枝复合现象,矿体与围岩之间界线清晰。矿体产于F1断裂带上,分布于00~51线之间,矿体平面上总体呈北西—南东向带状展布,剖面上呈脉状展布,倾向237°~270°,倾角76°~89°,地表有14个探槽工程控制,深部有22个钻探工程控制,沿走向工程控制长度1 316 m,矿体沿走向两端均未封闭,总体推测延展长度1 400 m,顶部直接出露地表,矿体赋存标高为172~589 m,控制延深50~299 m,最大延深324 m。矿体沿走向及倾向厚度变化不大,矿体规模属于中型。

图2 广西龙围矿区第11勘探线剖面示意图Fig.2 Profile of No.11 exploration line in Longwei mining area,Guangxi

矿体单工程真厚度0.67~5.03 m,平均3.21 m,厚度变化系数39.13%,属厚度稳定类型;单工程铅平均品位为0.33%~2.58%,平均1.09%,变化系数64.91%;锌平均品位为0.59%~5.36%,平均2.48%,变化系数53.19%;银平均品位为0.81%~127.44%,平均38.80%,变化系数99.47%。属有用组分均匀分布型。

Ⅱ号矿体为隐伏矿体,平面位置位于Ⅰ号矿体东侧,相距7 m左右,呈脉状分布于泥盆系下统莲花山组地层中。

矿体产于F1断裂带上,分布于21~27线之间,矿体平面上总体呈北西—南东向展布,剖面上呈脉状展布,倾向251°,倾角79°~84°,深部有3个钻探工程控制(ZK2101、ZK2501、SZK2702),沿走向工程控制长度约106 m,矿体赋存标高162~304 m,埋藏深度108~199 m。矿体沿走向及倾向厚度变化不大,矿体规模属于小型。

矿体单工程真厚度0.77~4.00 m,平均2.92 m,厚度变化系数63.74%,属厚度较稳定类型;单工程铅平均品位为0.35%~1.18%,平均0.63%,变化系数75.61%;锌平均品位为1.04%~1.99%,平均1.43%,变化系数34.98%;银平均品位为1.28%~13.18%,平均6.76%,变化系数88.78%。属有用组分均匀分布型。

2.2 矿石质量

2.2.1 矿石物质组成

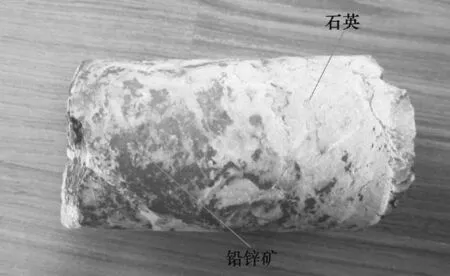

矿石物质组成由矿石矿物和脉石矿物组成(见图3);矿石矿物由金属硫化物矿物组成,主要有闪锌矿、方铅矿、白铁矿、脆硫锑铅矿、黄铜矿、磁黄铁矿;矿石中脉石矿物主要有石英、绢云母及水云母(见图4)。

图3 矿石中矿物组分分布形态Fig.3 Distribution form of mineral components in ore

图4 矿石中脉石矿物组分Fig.4 Gangue mineral components in ore

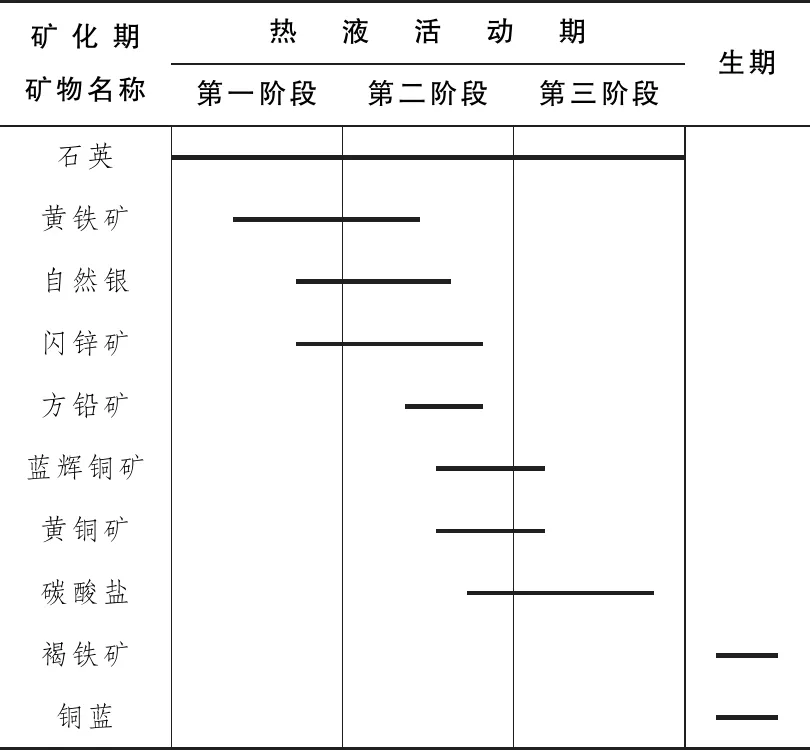

2.2.2 矿物组合

根据矿物组合及成矿活动情况,初步推断矿区具四个矿物组合,一个含矿热液活动期和表生期,矿物组合为:

第一组:石英—黄铁矿组

石英为厚大脉状,黄铁矿呈零星点状散布于石英脉中。

第二组:石英—硫化物组

主要矿物为石英、闪锌矿、方铅矿、白铁矿、黄铁矿、自然银、黄铜矿等。闪锌矿为蜡黄~黑色,他形晶,粒径0.01~1 cm;方铅锌矿为他形晶,粒径0.01~0.5 cm;白铁矿为浅灰白色,黄铁矿为黄色,呈半自形晶、立方体和细脉状,粒径0.01~0.1 cm,较少量,常与闪锌矿、方铅矿连生;黄铜矿他形晶,粒径0.02~0.5 mm之间,常聚集成不规则团块状与他形粒状石英不均匀嵌布,形成不规则脉状、团块状,或呈乳滴状不均匀分布于少量闪锌矿内部(图5)。

图5 矿石中矿物组合Fig.5 Mineral assemblage in ore

矿物生成顺序为:石英—闪锌矿—方铅锌—黄铁矿—白铁矿—黄铜矿。

第三组:石英—碳酸盐组

石英呈细小他形粒状,与半自形—他形细小粒状白云石、方解石共同或各自组成不规则团块、脉状穿插石英、闪锌矿、方铅锌等集合体;

第四组:次生矿物组

可见黄铁矿变为褐铁矿,黄铜矿变为铜兰。

2.2.3 矿石化学成分

根据样品基本化学分析结果:铅锌矿矿石以锌为主,Pb含量稍微偏低,部分地段样品中Ag金属含量较高。

根据组合分析结果显示:矿区内矿石尚含有Cu、Au、Ag等伴生或共生的有益组分,且含量均达到了伴生矿产指标。

从见矿工程看,矿石品位变化不大,比较稳定,说明矿石的化学成分比较稳定。从样品分布的标高来看,自地表至深部,矿体品位有变富趋势,在地表的化学样品中Pb、Zn普遍较低,其中单工程Pb品位0.33~0.79%,Zn品位0.59~2.08%;而在钻孔样品中,品位较高,单工程Pb品位0.35~2.58%,Zn品位1.04~5.36%。说明矿区内矿体矿化有从上到下品位逐渐增高的趋势。

2.2.4 矿石结构、构造

区内矿石的主要结构有他形柱粒状变晶结构、他形粒状变晶结构、压碎角砾结构、碎裂化结构、杂基具变余显微鳞片泥质结构的变余细砂结构、变余显微鳞片泥质结构、变余粉晶—细晶结构。

矿石主要构造类型有不规则团块状构造,压碎角砾状或不规则碎裂构造,稀疏浸染状构造,尚有脉状穿插构造、微纹层状构造、斑点状构造。Ⅰ号含矿带三者均有发育,以第二种构造类型最为发育,Ⅱ号含矿带则以第一、第三种构造类型为主。

2.3 矿石类型

由于矿区地形较陡,沟谷发育,地层剥蚀较快,地表槽探工程中均只见混合矿石,深部钻孔中所见均为原生矿,无氧化矿。结合三黎矿区地表工程物相分析结果,证实区内混合矿及氧化矿较少,所有矿石均按原生硫化矿石处理。

矿床矿石的工业类型按其主要脉石矿物可划分为铅锌硫化物—石英脉型。

根据矿石主要有用组分划分为硫化铅锌矿石。

2.4 矿体围岩和夹石

区内铅锌矿赋存于断裂破碎带内,其直接顶、底板均为泥岩、砂岩及粉砂质泥岩,矿与非矿分界不太明显。工程揭露的均是单层矿体,不存在夹层与夹石。

3 成矿地质条件分析

3.1 成矿地质条件

矿区内主要出露地层有寒武系黄河口组三段及泥盆系下统莲花山组、那高岭组、郁江组和中下统塘丁组。

矿体主要赋存于泥盆系下统莲花山组地层中,底部为一套浅灰色、紫红色中-厚层砾岩、含砾粗砂岩、含砾不等粒杂砂岩。往上为一套紫红色中-细粒砂岩、石英砂岩夹泥质粉砂岩、粉砂质泥岩组合。中上部以泥岩为主夹粉砂岩、砂岩。细砂-粉砂质结构,厚层-中厚层状构造,底部为含砾粗砂岩。不整合于寒武系之上,厚度53~306 m。

含矿断裂破碎带发育规模及矿化程度受不同岩性的地层控制,一般是砂岩等刚性围岩段破碎带较宽,更利于导矿和赋矿,矿化蚀变亦更强[11-15]。区内褶皱、断裂构造及次级裂隙发育为地下水活动、岩浆岩及岩浆期后成矿热液活动提供了良好的通道和赋矿空间,为导岩、导矿和容矿提供了通道和场所。

3.2 构造控矿作用

矿区位于大明山复式背斜北东翼南东段,南部寒武系地层为背斜的核部,岩层倾向S,倾角40°~45°,向东南倾伏。北部为泥盆系盖层分布,地层呈单斜构造,倾向NE,倾角15°左右,与下覆寒武系呈角度不整合接触。

区内主要控矿断裂为F1断裂(见图6),分布于矿区中南部,破碎带宽一般3~5 m,局部宽达8 m,倾向SW或近于直立,倾角76°~89°。大致呈南北向展布,断续出露长约1 400 m,向南延伸出区外。石英脉及石英脉团块发育,见较多的岩石角砾(主要为泥岩、砂岩角砾)分布,胶结物主要为石英。断裂带内见铅锌矿呈小团块状及浸染状不均匀分布于石英脉内及破碎的岩石中。

南丹—昆仑关深断裂带及次级断裂(F1)为岩浆岩及岩浆期后含矿热液提供了侵入通道和赋矿空间,也为地层中成矿元素的活化、迁移和富集提供了通道和活动场所,促使地层中成矿物质活化迁移[16-17]。

图6 构造控矿图Fig.6 Tectonic ore-controlling map

3.3 岩浆岩为成矿提供重要物质来源

矿区内岩浆岩主要为燕山—印支期岽欧山侵入体,岩石类型为花岗斑岩,斑晶含量15%~20%,主要矿物成分为石英、长石、黑云母、角闪石等,斑状结构,块状构造。花岗斑岩中常见有Pb、Zn矿化,并残留有砂岩及泥岩,被交代后形成铅锌矿体,为本区主要的成矿母岩,其岩石化学特征,为SiO2过饱和偏碱性岩石;根据其微量元素分析,有12种高于世界酸碱性的平均含量,尤其Cu、Ni、Mo、Co、Pb、Zn、Pt、V等金属元素丰度较高,为世界酸碱性平均含量的1~10倍,为区内铅锌成矿提供了重要物质来源。

通过收集区域资料(见表1),区内石英、金属矿物氢、氧同位素反映成矿流体具大气降水特征,说明成矿物质来源可能有部分由地层中溶滤而来[18]。

表1 广西龙围矿区地层成矿元素丰度对比表(ωB/10-6)

Pb、Zn元素具有较高的活动性能,在沉积-成岩过程Pb、Zn等成矿元素在赋矿层位中初步富集,成为后生阶段热液就地(或就近)取材溶解、活化萃取迁移至有利于贮存的构造中再富集成矿的矿源层[19]。

4 矿床赋存地质规律

通过对广西龙围矿区成矿地质背景和成矿地质条件分析研究,总结矿床赋存地质规律如下:

(1)赋矿地层单一:区内矿体主要赋存于泥盆系莲花山组地层中,矿体围岩中砂岩较多,物理性质刚脆,长期应力作用,使砂岩层位破碎带变宽,为成矿物质富集和沉淀提供了有利空间。

(2)断裂构造控矿:区内矿体严格受断裂构造控制,沿断裂走向产出,NNW向断裂为本区的导岩、导矿及容矿构造,为岩浆热液上涌及成矿元素迁移和活化提供了有利场所。

(3)成矿作用与岩浆活动相互依存:岩浆热液是成矿物质的主要来源;区内岩浆活动为本区带来大量的成矿流体,为成矿提供热能及热液来源的同时,岩浆活动热能还活化了地层中的部分金属成矿元素,促使金属矿成矿。

(4)成矿物质来源广泛:深源岩浆侵入为本区带来大量成矿流体,地层中的成矿元素在构造作用、岩浆流体和地下水等地质作用下被活化和迁移,并融入到岩浆成矿流体中,参与成矿作用。

(5)成矿作用复杂:区内铅锌矿是构造作用、变质作用、岩浆热液和地下水作用等多种成矿作用的综合结果,它们之间互相影响,并最终导致成矿物质的富集和成矿。成矿作用的复杂性,也导致了矿化类型的多样化和成矿的多组合特征。

5 矿床成因、控矿因素及找矿标志

5.1 矿床成因

本区断裂构造主要为F1,属于南丹—昆仑关深断裂带的次一级构造。沿主干断裂带及其次级构造燕山-印支期岩浆侵入活跃,岩浆期后的热液将地壳深部及沿途矿物质带到破碎带内充填并交代围岩形成铅锌矿床。

因此综合分析矿区内岩石、矿物组合、蚀变类型特征,本矿床属中温热液断裂充填型脉状矿床。矿体产于北北西向断层破碎带中。矿体及近矿围岩蚀变主要有硅化、绢云母化、绿泥石化。其次是碳酸盐化、黄铁矿化。地表露头一般显示为硅化、褐铁矿化。

5.2 控矿因素

(1)构造因素:南丹—昆仑关深断裂带及次级断裂,为岩浆岩及岩浆期后含矿热液提供侵入通道和赋矿空间,本区的F1断裂破碎带属于次级构造。

(2)岩浆岩侵入因素:沿上述破碎断裂带侵入花岗斑岩及其期后热液为本矿床提供了丰富的铅锌矿物质来源。

(3)围岩因素:含矿断裂破碎带发育规模及矿化程度受不同岩性的围岩地层控制,一般是砂岩等刚性围岩段破碎带较宽,更利于导矿和赋矿,矿化蚀变亦更强,往泥岩、泥灰岩等柔性围岩段含矿破碎带多窄小紧密,矿化蚀变范围较小,矿体规模亦较小,但不排除其深部刚性岩层存在更大规模矿体可能。

5.3 矿物生成顺序

矿物生成顺序见表2。

表2 矿物生成顺序表

5.4 成矿阶段

根据矿区矿物组合特征及矿物生成顺序可知,矿床的成矿阶段主要为第二阶段的含矿热液活动期,该阶段早期以闪锌矿及方铅矿及银(多赋存于黄铁矿晶体中)先结晶析出,后期以方铅矿、黄铜矿为主。

因此,龙围铅锌矿成矿阶段可概略划分为两个阶段:沉积阶段,含矿热液活动阶段。

沉积阶段:在古生界时期,龙围铅锌矿区成矿物质在沉积环境下得到初步富集。成岩过程中,由于上覆物质的不断增加、上覆压力也在不断增加、温度不断升高,早先被封存在沉积层内的古海水被加热而转变为和“卤水”相似的流体,含有成矿物质的热卤水具有很强的萃取能力,萃取了地层中的成矿物质,并在内压力驱动下向沿着断裂以及层间裂隙运移。

含矿热液活动成矿阶段:燕山期侵入岩相继侵入,使构造、岩浆活动达到最高峰。岩浆期及岩浆期后热液与大气降水相混合构成富含挥发分的热液,它们萃取出矿源层中的成矿物质,沿构造裂隙运移,在温度、压力改变时在一定的构造部位富集成矿。

5.5 找矿标志

(1)民采遗迹。

(2)寒武、泥盆系中的硅化破碎带内。

(3)硅化、绢云母化、绿泥石化、碳酸盐化及黄铁矿化等多种蚀变迭加,为近矿围岩标志。

6 结论

(1)广西龙围矿区内含矿地层为泥盆系下统郁江莲花山组,大明山复背斜及F1断裂为主要控矿构造,共圈定2个铅锌矿体,矿体赋存标高162 m~589 m。矿体形态简单,厚度变化不大,有用组分均匀,矿石化学成分稳定,自地表至深部,矿体矿化有逐渐增高趋势。

(2)区内地层岩性为铅锌矿体提供了部分成矿物质;燕山期花岗岩为铅锌矿体成矿母岩,提供了重要成矿物质来源及成矿热液活动;区内褶皱、断裂构造及次级裂隙发育,为铅锌矿体导岩、导矿及容矿构造,提供了良好的通道和赋矿空间。

(3)区内赋矿地层单一、断裂构造控矿、成矿物质来源广泛、成矿作用复杂,矿床属中温热液断裂充填型脉状矿床,主要控矿因素为构造、岩浆岩及地层围岩,成矿阶段分为沉积阶段和含矿热液活动阶段,矿床成因为中温热液断裂充填型脉状矿床。