灌河口海域泥沙悬浮和沉降试验研究*

姬昌辉,谢 瑞,吉 立,王永平

(1.南京水利科学研究院,江苏 南京 210029;2.水文水资源与水利工程国家重点实验室,江苏 南京 210029;3.港口航道泥沙工程交通部重点实验室,江苏 南京 210024;4.河海大学 港口海岸与近海工程学院,江苏 南京 210098)

灌河是江苏省东北部最近的入海水道,也是江苏省唯一在河口没有建闸的天然入海河道,河口位于长江口北450 km、连云港南40 km,拥有广阔的滩涂和优良的航运条件,见图1,其对苏北平原的发展具有重要的战略意义。灌河由于受到灌河口拦门沙的限制,大型海轮无法进入灌河航道,2万吨级航道整治工程已无法满足发展需要,5万吨级航道整治工程的开展迫在眉睫,研究该海域泥沙规律是航道整治工作的基础。李谊纯等[1]通过实测资料分析研究了灌河口的泥沙分布、地貌变化以及水质生态状况。张玮等[2-3]以连云港整个海域为对象,建立数学模型同时研究了粉砂质及淤泥质泥沙运动特征和大型海岸工程对附近潮流与含沙量的影响。其他学者通过经验公式、物理模型试验、实测资料等研究了连云港海域泥沙沉积和灌河口航道整治工程的影响等[4-7]。但由于现场测量困难,对大风浪下的泥沙沿垂线分布规律了解较少,采用现场泥样进行试验研究较为少见。

图1 灌河口

本文以现场取样泥沙为研究对象,采用波浪水槽试验,分析垂线含沙量在大风浪情况下的分布规律,采用静水沉降试验分析灌河口泥沙沉降特性,为该海域拦门沙的治理提供技术支持。

1 灌河口泥沙悬浮水槽试验

1.1 研究方法

由于灌河口海域缺少大风浪情况下的实测资料,因此本次试验在灌河口外航道现场取样,进行底泥再悬浮波浪水槽试验。在不同水深条件下,采用现场所取泥沙作为试验对象,研究极限波高条件下沿水深含沙量分布特征。现场取样点位于灌河口外引航道内(图1),距离燕尾港13.8 km,所取泥沙中值粒径为0.042 mm,黏粒含量22.6%、粉砂含量46.8%、细砂含量29.7%。

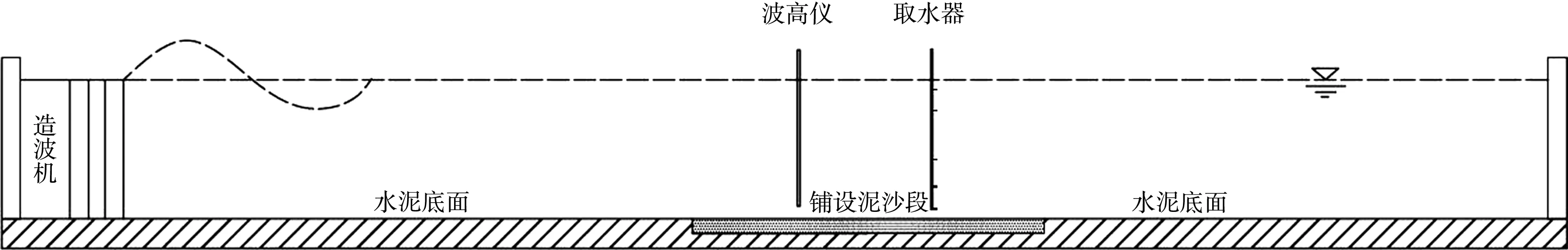

试验在南京水利科学研究院175 m风浪长水槽中进行,水槽尺度为175 m×1.2 m×1.5 m(长×宽×高),可模拟规则波和不规则波、风、水流等动力条件,由南京水利科学研究院自行研制,最大波高约0.35 m,波周期范围0.5~6.0 s。在水槽中部开槽(长2 m、深3 cm),用于铺设试验所用泥沙,试验段分别架设波高仪、取水器,波浪水槽试验布置见图2。取水器采用紫铜管制作,置于不同水深处,取水段微弯,末端用橡皮软管接手动抽水泵,在不同水深处取水后,用密度瓶及光电浊度仪测量水体含沙量值。

图2 波浪水槽试验布置

1.2 试验分析

试验主要考虑在不同的水深条件下,规则波极限波高时,泥沙的沿垂线变化情况。因此水深选取30、50 cm两种情况,在不同的周期下极限波高不同,因此选取了周期为1.2~1.8 s时的极限波高进行水槽试验。

试验开始首先人工调配所取泥沙的密度,通过环刀准确测量密度后,铺入波浪水槽试验段。试验在不同水深以及波浪条件下,沿垂线抽取水体,测量其含沙量,研究不同极限波高条件下含沙量的沿垂线分布特征,具体试验组次见表1。

表1 波浪水槽试验条件

图3 极限波高作用下含沙量沿垂线分布

图4 大潮实测含沙量沿垂线分布

2 泥沙沉降试验

2.1 研究方法

河口水体中细颗粒泥沙通常不以单颗粒状态存在,而是以一定的结构同周围其他颗粒结合在一起。这种相邻颗粒通过一定条件形成集合体的行为称为絮凝。由于絮凝作用与盐度有关,本次试验考虑灌河口的盐度环境,泥沙沉速测量方法采用重复深度吸管法。在筒中的不同位置进行取样,并测得该深度位置处泥沙的浓度,此方法已广泛应用于静水沉降的室内试验。假设试验开始时水体的含沙浓度从上到下是一致的,在试验的过程中,测量在不同的初始浓度下不同时刻沿水深的浓度分布,然后依据颗粒连续方程求得颗粒的沉降速度。这种方法可以求得不同水深处的沉速随时间的变化规律。

在试验室内,用有机玻璃制作了高2.0 m、直径0.5 m的圆筒,圆筒自下向上每隔0.2 m开一小孔,安装软管。试验所取泥沙与波浪水槽试验相同,开始时,采用人工的方法,充分搅拌水体,以达到初始含沙浓度均匀的目的。含沙浓度基本均匀后,开始计时试验。每隔一定时间,通过软管取出少许浑水,用光电法、密度瓶法测定浑水体含沙浓度,并且两种方法同时使用,相互校核。所取泥沙位于灌河口外海域,连云港海域海水盐度多年平均29.39‰[9],为模拟海水盐度环境,沉降试验前按比例配比沉降筒中水的盐度约29‰。

设不同水深、不同时间的含沙量为Sv(z,t),根据泥沙连续定律有:

(1)

(2)

式(1)(麦克劳林公式)可计算不同水深不同时刻的泥沙沉速、各水深的断面平均沉速,一般以含沙量达到初始含沙量50%时的沉降时间t0.5内的平均值求得:

(3)

式中:w50%为达到初始含沙量50%时的泥沙沉速。

采用式(2)、(3)可以计算不同水深处的泥沙断面平均沉速[10]。计算得到泥沙沉速后,与单颗粒泥沙沉速进行对比,分析研究其絮凝作用。单颗粒泥沙沉速可用如下公式[11]计算:

(4)

式中:ω为泥沙沉速;ν为运动黏滞系数;d为泥沙中值粒径;ρs为泥沙密度;ρ为液体密度。

2.2 试验分析

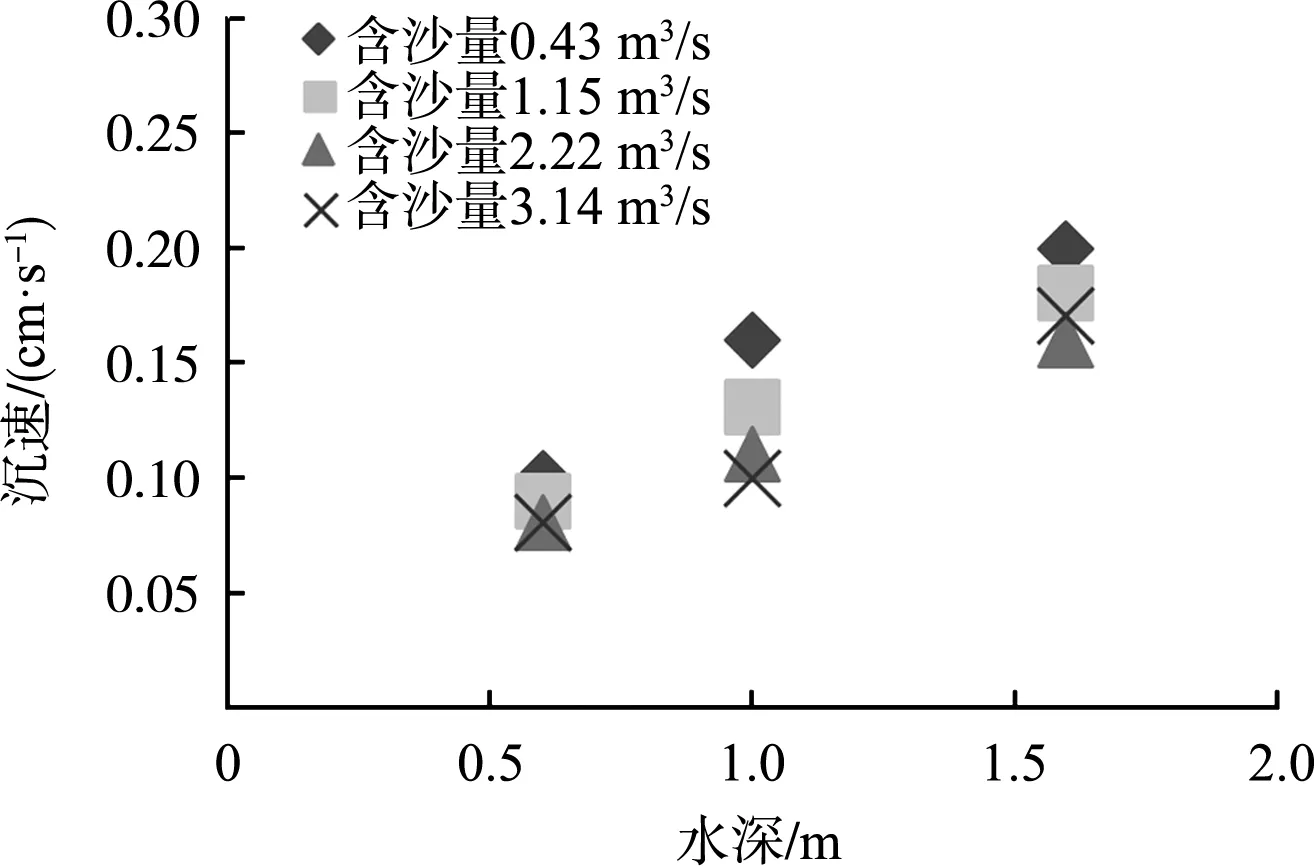

试验考虑不同初始含沙量情况下的泥沙沉降速度,沉降筒初始含沙量分别为0.43、1.15、2.22、3.14 m3s。泥沙沉速测量方法采用重复深度吸管法,测量水深为0.6、1.0、1.6 m处的泥沙沉降速度。

不同初始含沙量情况下,根据试验测量结果,通过式(1)~(3)计算,可得不同水深的泥沙沉速试验值,见图5。初始含沙量为0.43 m3s时,泥沙沉速为0.10~0.20 cms;初始含沙量为1.15 m3s时,泥沙沉速为0.09~0.18 cms;初始含沙量为2.22 m3s时,泥沙沉速为0.08~0.16 cms;初始含沙量为3.14 m3s时泥沙沉速为0.08~0.17 cms。在同一种初始含沙量条件下,随着水深的增大,泥沙的沉速呈增大趋势。同一种水深时,不同初始含沙量的情况下,含沙量为0.43 m3s时泥沙沉速最大,含沙量为1.15 m3s时泥沙沉速次之,含沙量为2.22和3.14 m3s时泥沙沉速较小。可见,泥沙沉速总体上表现为初始含沙量较小时,泥沙沉速相对较大;初始含沙量较大时,泥沙沉速相对较小。

图5 泥沙沉速

黄建维[12]收集了我国港口、河口淤泥絮凝沉降试验的资料,包括塘沽新港、长江口、连云港、钱塘江、飞云江等共8个地区的资料,并加以沉距订正和温度订正,结果表明,淤泥原始中值粒径越小,絮凝越强,随着中值粒径的增大,絮凝随之减弱,大约在原始中值粒径为0.02~0.03 mm附近,絮凝即减小到可以忽略的程度。而本文试验所取泥沙的中值粒径为0.042 mm,因此可以认为试验所用泥沙的絮凝较弱。

为了解泥沙沉降后的沉积变化情况,取少量现场泥沙,在烤箱内烘干,用电子天平称质量后倒入量筒,与水充分搅拌,观测泥沙在量筒中的体积变化,泥沙在水中的沉积过程在24 h内较快,之后泥沙沉积变化过程缓慢,体积变化较小(图6),稳定后泥沙干密度约为979 kgm3。

图6 泥沙体积变化

3 结论

1)波浪作用下灌河口泥沙悬浮试验表明,水深为50 cm时,沿垂线含沙量为0.86~1.39 kgm3;水深为30 cm时,沿垂线含沙量为1.22~1.43 kgm3。水深较小时波浪对泥沙作用力较强,因此沿垂线含沙量相对较大。

2)极限波高条件下,水体底部含沙量较大,而上部含沙量相对较小。可见大风浪对该海域泥沙掀沙作用明显,为防止航道内发生骤淤现象,建议航道挡沙防波堤高程至少应高于水底含沙量较大区域。

3)泥沙沉降试验表明,同一种初始含沙量条件下,泥沙沉速随着水深的增大呈增大趋势。总体来看,初始含沙量较小时,泥沙沉速较大;初始含沙量较大时,泥沙沉速较小。不同条件下,灌河口泥沙沉降速度为0.08~0.20 cms,其絮凝作用较弱。

4)泥沙沉降后,24 h内沉积过程较快,之后变化缓慢,稳定后泥沙干密度约979 kgm3。

5)灌河口拦门沙的整治须进行整体物理模型试验研究,本文为挡沙防波堤高程的初步判断以及物理模型选沙时的沉降相似提供技术支持,由于现场环境复杂,影响泥沙运动因素较多,将来开展大风浪下的现场泥沙测量十分重要。