农村普惠金融发展的困境与对策探析

郑佳美

一、 引言

普惠金融的概念来源于英文“inclusive financial system”,是联合国在2005 小额信贷年时率先提出的概念,是联合国和世界银行倡导和推广的一种金融服务理念。 普惠金融的目标是在健全的政策、法律和监管框架下,每一个发展中国家都应有一整套的金融机构体系,共同为所有层面的人口提供合适的金融产品和服务。 但是截至2019 年末,中国仍有551 万农村贫困人口,在这建成全面小康社会的重要时期,普惠金融作为政策中的重要一环,获得了政府的大力支持。 中央通过不断举办相关主题论坛、下拨专项资金等措施促进普惠金融的发展,目前,普惠金融在我国已取得了一定的成果。根据2019 年1 月的新闻报道,小微企业贷款1000 万元以下利率平均水平为6.16%,极大地降低了小微企业的融资成本。

但是,普惠金融也面临诸多的问题,其中最主要的即为发展不平衡。 尽管我国普惠金融已有一定发展,但是农村金融仍然是该领域的一个薄弱环节。 一个地区的金融发展需要强大的经济实力做基础,在经济发达地区,金融机构更加普遍,金融服务更加方便,普惠金融发展更加迅速。 而一些传统金融欠发达的农村地区,一般经济发展水平较低,金融服务的供给十分不足,而这恰恰是普惠金融的“普惠性”最应该关注的问题。 因此,针对农村地区普惠金融发展的困境,有的放矢地提出对策,对我国普惠金融的进一步发展、甚至在当前全面建成小康社会的决胜时期都显得尤为重要。

二、 农村普惠金融发展的困境

(一)普惠金融法律体系不健全

目前,我国农村普惠金融发展存在诸如农民、农村小微企业融资难,金融机构服务普惠金融建设动力不足,政府保障机制乏力,农村弱势者金融权利得不到有效保护等问题。究其原因,一个重要方面在于法律保障体系不完善。 亚里士多德认为:“要使事物符合正义,必须有毫无偏私的权衡,法律恰恰是这样一种中道的权衡。”农村普惠金融是农村金融的基础,是普惠金融的重难点,是一项系统性工程。 尽管我国制定了推动农村普惠金融发展的法律条文,但是这些规范并未从农村普惠金融的实际情况出发。 例如《商业银行法》等并未对农村普惠金融的主体的权利、义务等做出明确的规定,有的只是各省各市自行发出的通知,带有强烈的临时性色彩,既不统一也不完整。 一个健全的立法体系的缺失必然带来执法不力、机构之间对责任相互推诿、普惠金融对象的合法权利得不到有效维护等问题,最终将会导致农村普惠金融在农村地区的接受度不高,极大地阻碍了普惠金融的发展。

(二)农村金融机构数量不足

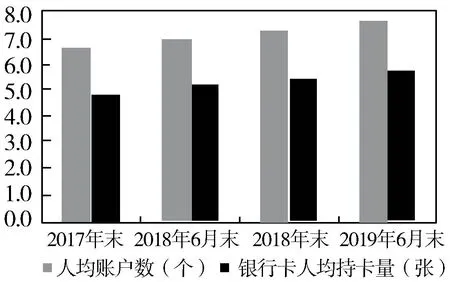

一直以来,银行业金融机构都是农村普惠金融的主力军,根据《中国普惠金融发展情况报告》, 截至2019 年6 月末,我国乡镇银行业金融机构覆盖率为95.7%,比2014 年末提高了1.1 个百分点。 如图1 所示,人均账户数和银行卡人均持卡量较往年在逐渐增加。 但由于近年来农村金融服务的需求量越来越大,同时,农村区域的客户业务往往存在单笔业务金额小、交易频繁、缺乏抵押担保物等特点,传统金融机构在提供服务时将会面临一系列的信用风险,因此农村业务对商业银行吸引力较低,因此地方银行的增长速度相对有限,故而存在金融机构“供不应求”的现象,此外由于某些农村边远闭塞很难渗透,因此仍然存在金融服务空白地区。

图1 全国人均账户数和人均持卡量

(三)普惠金融产品供给不足,适用性较低

现阶段我国普惠金融产品不多,针对农村居民、低收入贫困户等群体的金融服务产品与供给十分有限,根据《中国“三农”互联网金融发展报告(2017)》显示,我国“三农”金融缺口约为3.05 万亿元,农村普惠金融成为具有亿万级市场的“蓝海”。 此外,由于农村居民对信贷的需求大多基于子女教育、医疗费用等,具有资金需求量小、期限短的特点,与现有的信贷产品期限较长、额度较高相悖,因此目前的普惠金融产品适用性不强。

(四)农村征信体系不健全

由于农村居民受教育水平相对较低,普惠金融意识有待加强,且许多地区青壮年大多外出打工,当地人口老龄化严重,对金融服务了解十分匮乏。 由于传统观念的影响,农村人口大多不愿意向银行等机构贷款,而是更倾向于个人借款,这就使得农村地区人口征信档案的建立和征信信息的积累成为难以解决的问题。 根据相关数据,我国农村人口中仅有25%左右有央行征信,且只有18%进行了信用评定,农村仍属征信盲区。 正因为缺少征信信息,导致农村居民更易遇到贷款手续烦琐、申请被拒或额度较少、利息较高种种问题,这会加剧农村人口对机构贷款的排斥,形成恶性循环,不利于农村普惠金融的长远发展。

三、 建议与对策

(一)健全相关法律体系,规范市场规则

柏拉图曾经说过:“正义的实现有赖于法律制度的保障,因为只有在法律制度的规范和引导下,每个人才能在追求自身私利的过程中不侵犯别人的同等的平等权利。”而当今的市场经济是法治经济,普惠金融理念的贯彻更需要法律制度的支撑。 在全面建成小康社会以及实施精准扶贫战略的今天,农村普惠金融法制的发展应当成为普惠金融体系建设的重点,法律体系健全的核心应该是探寻如何以最低的成本来确保农村居民获得充足的金融服务。 普惠金融的“普惠性”体现在公平、包容、扶弱、灵活等理念上,这些理念也应当成为普惠金融法律体系建设的基本原则。 针对现有的问题,以农村普惠金融理念为指导,以政府为主导,构建相关法律保障体系,促进农村普惠金融规范发展。

(二)提高农村金融机构网点覆盖率

丰富普惠金融组织设计路线,农村地区应当大力引进各类金融机构入驻,鼓励其在空白服务地带增设分支机构,合作金融、村镇银行、信用社等百花齐放,努力实现农村地区金融机构网点全覆盖。 已有的金融机构应当加强合作,推动自身的转型升级,为群众参与普惠金融提供便利,增强贫困地区农户、微型企业金融服务的可获得性。 地方政府应当合理增加政策性支持,如出台相关激励和优惠及补助政策,不断促进当地金融服务水平的自我提升。 此外,随着近年来互联网金融的不断发展,可积极利用数字技术特别是移动终端和大数据分析支持农村普惠金融,鼓励传统金融机构和互联网金融公司利用数字技术打破传统金融服务边界,促进金融服务向边远地区传播,推动普惠金融发展。

(三)加快普惠金融产品创新

针对当前普惠金融产品供不应求、已有产品普适性不高的问题,一方面,金融机构必须加强对产品研发、优化设计的力度,丰富金融产品,提供多样化、个性化的金融产品,满足不同阶层在贷款额度、期限、利息等方面的不同需求,研发更加符合农户人群的小额贷款产品,提升农民群体的参与度和满意度。 农村普惠金融产品的创新有利于金融机构加大在贫困地区的信用贷款投放力度,丰富普惠贷款内涵,更好地推进金融精准扶贫,使款项真正落到优质农户手中。 另一方面,银行及信贷公司也应当发展具有机构特色的普惠金融产品以获得大众的支持,同时完善农村保险机制,引导保险机构扩展和开发农村保险服务,提供合适的保险产品,为农村普惠金融的发展提供保障。

(四)设立完备的农村征信体系

现代金融中介理论认为,信息生产是银行的重要功能之一。 农村征信体系作为社会信用体系的重要组成部分,是金融生态链的重要一环。 长期以来,我国农村地区频频出现“贷款难”的问题,这与农村信用环境建设的滞后密不可分,因此,必须建立完善的农村征信体系,改善农村金融的生态环境。 具体而言,首先应当尽快建设一个统一的农村征信平台,建立一个以道德为支撑、以法律为保障的度量普惠金融政策效果的信用评估指标体系,以便政策评价。 同时对于农村居民而言,应加强宣传教育,端正其金融风险防范思想, 促进其提升金融运用能力和信用意识,积极参与金融产品和服务的消费过程,切实维护农村人口的合法权益。

完备的农村征信系统的建立需要政府、市场、民间组织、农户自身等多方的共同努力,通过各方有目的、有意识地培养,农民自觉主动提供征信,以此提高农村地区整体社会信用水平,为打通农村普惠金融“最后一公里”奠定坚实的基础。

四、 结语

农村普惠金融的发展,是我国普惠金融制度建立和完善过程中的重要一环,是促进我国社会经济可持续发展、全面建成小康社会的重要保证。 就当下国情而言,虽然普惠金融有较大的进展,但是广大农村地区仍然存在金融服务空白的情况,这需要银行业等金融机构投入更多的资本,这需要社会全体的共同努力。 从多个角度完善农村金融环境,加快农村普惠金融建设的脚步,使普惠金融能够真正普遍惠及中国民众。