会通墨象 渡得真气

舒晓琴

心里有美的人,常常知交遍四海,因为向美之心,人人趋同。

刘大海,初次接触他,他静静地坐在那,并不抢话,也很少插话。你如果主动找他谈话,他是很平和亲切的。修养到一定程度的人,常常是很平常的人。古话说,是真佛只言家常。跟他们谈话,本身会是一种享受。不抢拍,不掐话,没有噪音,像幽谷流泉,汩汩的不急不缓地流着,有着舒适自然的节奏。你一句,我再回应一句,都是那么恰到好处。制琴家做一把好琴,常常要找上百年的木头,这样出来的声音才松沉朴厚,不像年轻的木头,那声音是很轻躁的。大海虽然年轻,却像一块沉厚的木头。

大海有着他这个年龄段少有的沉稳朴厚。我们去他家画画,有趣的是他妈妈也在书房练字。偶尔他过去鼓励两句:“妈,写得不错呢。”他妈很开心的样子,笑着用方言说:“莫夸奖,莫夸奖!”此时的妈妈是可爱的。儿子画画,妈妈练字,即使没有父亲在侧,给我的感觉,这样的家也是完整的,因为有艺术的填入。艺术家当然是有父母的,也是有子女的。你看辛弃疾的《清平乐·村居》里的“大儿锄豆溪东,中儿正织鸡笼。最喜小儿无赖,溪头卧剥莲蓬”,这三个儿不知是谁家的,还是他自家的,各自自得意趣,特别那个无赖小儿,卧在溪头的青草地上,自顾剥他的莲蓬,自在无拘,纯任天真,简直萌翻了!冷不丁就把一代武将的心给融化了,暖暖的。如此的画面就像大海家的母子相濡,这样的艺术发端于家庭和俗常生活,有着一种烟火人间的寻常温暖,别是一番风味人情。一次我转发了一段隐在深山之巅的一个画家的山居生活的视频给他,看到袅袅的逸云绕门,他说,“有一天我也要到山上居住。”我打趣道,“那你到时会很累,山上山下两边跑。”他听完哈哈大笑起来。

偶尔,我们不画,看大海画。我们最喜欢这样的时刻。毛笔到他手里是很乖的,流贯自然,笔法娴熟,浓淡适宜,干湿有致,提顿自如,是视觉的艺术。其实我们接触到一件好的艺术品是幸运的,但是能亲临艺术创作者的创作过程,更是幸运的。就好像亲自看到了一个孩子分娩的过程,从无到有,毫墨染宣,一朵花就慢慢地饱满开了,一竿竹就清劲地长长了。那时的大海是忘却一切的,只有毛笔在宣纸上沐它的细雨,吹它的春风。有时大海看我们画,会真诚地指出来,然后边解说原理,边亲自示范。有趣的是,他们大多都会把大海的即兴示范作品带回家,开玩笑说以后留着换铜板。他常常挂在嘴上的一句话是:绘画讲求的是一种关系,整体与局部的关系,点和面的关系,虚和实的关系等等,以此让我们了解点线之间的和谐与呼应。我想,对绘画而言,也许空间是比时间更为本质的关系。

对于初学的入门者,大海从来没有一丝的倦怠与烦躁。他似乎早知道来画画的都会有这样那样的问题,有问题才是正常的。然后他远远地站在他们的身后,似乎有足够的耐心和自信等待这些稚气的画鸟慢慢成熟。他很少提及天赋,,“每一个人都可以成为画家”,在他看来,只要有心拿起笔来画的,似乎都不缺天赋。当然,对于懒学懒练的,他是很不赞同的。他自己是很勤的,时不时会在画友空间里布染一种源于自身的对于艺术的纯粹之爱和日复一日的坚持。

一个画家的家是一定要去的。画家最美的地方就是他们家的四壁。他们常常把家变成一个艺术的小展厅。客厅,书房,卧室,总有各种原创的作品。自己的,朋友互赠酬和的,极其的雅,一下就让来客的心安下来了。大海的客厅里有一幅山松图,画的是三清山的松。那会我刚读过刘桢的《赠从弟》:“亭亭山上松,瑟瑟谷中风。”刘桢说这个松枝可劲了,本性可端正了,那是花了蛮大的功夫,风呀,冰霜呀,凝寒呀,都侧染了好几笔,这棵松才传递到他从弟那,还不知道他家从弟领他这份苦心不?!可大海就一棵松,端秀遒劲地立在石峰前,松骨松神就全出来了。三清山的松只是一棵松,断没有这样美的。千百年来的松,尽管受风吹雨淋的不同因而姿态各异,但那只是姿态的变化,其风神还是自然的风神。但艺术家的作品,就大海的画来说,有时不知道为什么,就是比原实物更美。我想,画家创作,从原象到取象,在写意中打破了绝对的真像的唯一,因此获得了主观的创造的无限可能性,从而实现了物性与我性的合一,美就相随而生了。

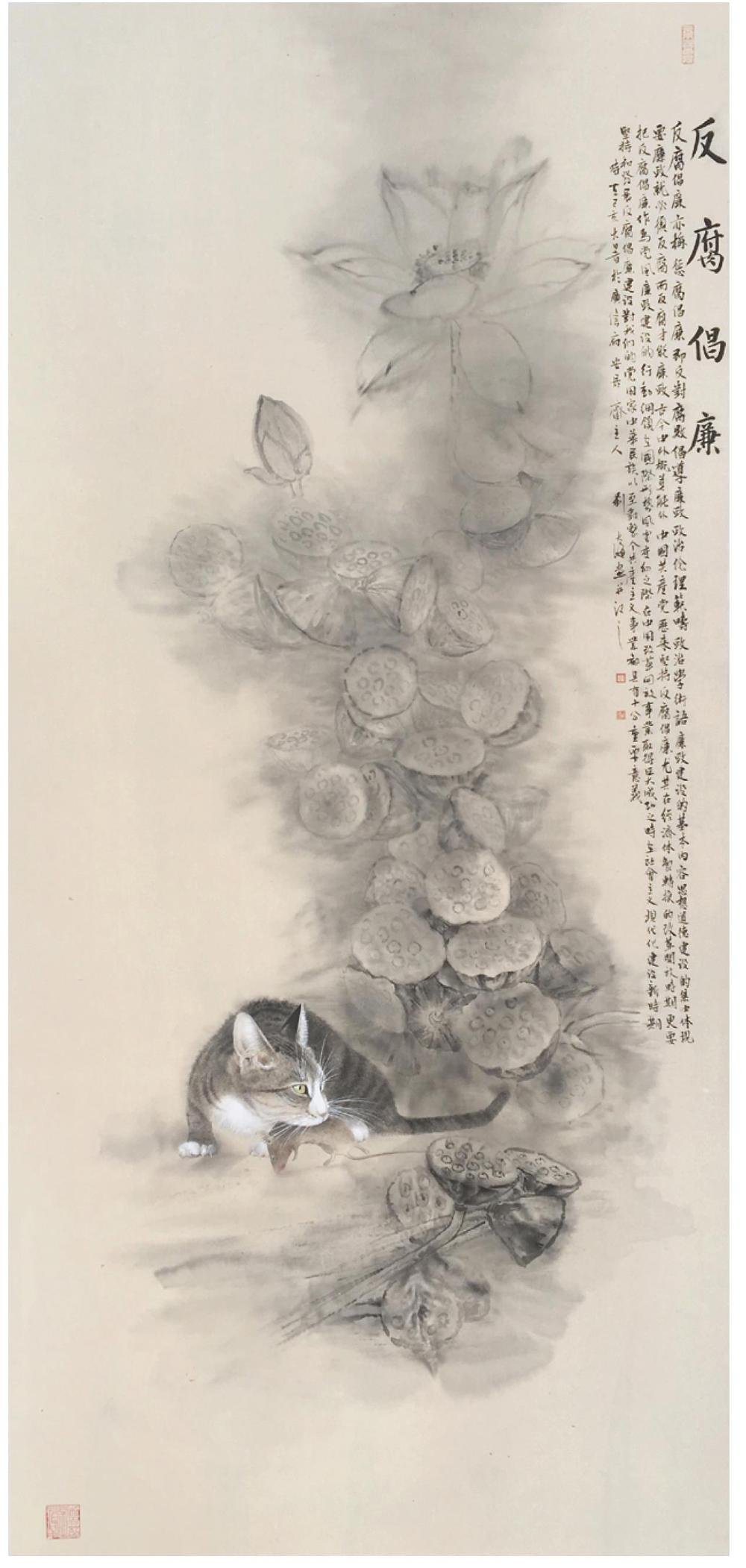

一幅好的作品,是自有它的真气的。艺术作品中的人与物,有着独特的活气,或者更本质地说,是一种气。大海常常说,画形易于画意,画意易于画气。有时我看他的画,说“这么好了!”,他说,“不行,气还没出来;等气一出来,这人或物就神了。”在这一方宣纸天地里,艺术家与万物的感应全在其间流荡,超越了时间与空间的存在。要达到这样的境地也是很难的。有时炎炎酷夏,写生一写就几个小时,汗水和着墨迹一起晕染,也是有的。没有这份对艺术纯粹的热爱是很难坚持的。画家创作一件作品,常常没有我们想象中的那般容易。正如黄公望在《富春江山居图》的跋尾中所言:“庶使之其成就之难。”从实地写生观察,到构图布局,到主题推敲,再到笔笔叠染,其脑力、体力、心力都是极大的投入。大海喜欢画松竹兰菊荷,他画的荷是很美的。花与叶任其天真自然,各不喧夺,色调清雅,笔格润秀,看他的荷,似乎胸无纤尘,禀性澈彻,只留一股清气。

有一回大海要画一幅荷,很久都没定笔。问他说在观察,在酝酿造型,在找感觉。一幅没有创作灵感的作品他是很不满意的,常常说,“嗯,这幅要废了,要重来!”有时甚至说要撕了。对于自己的败笔,他是很不留情的。一件作品的完成,他经常要虚心听取很多人的建议。高师的、同行的,甚至其他领域的。从各个角度去吸取意见,斟酌再三,不到满意是不罢笔的。当然,有时作品已经好了,还有各种意见进来,他倒也自嘲地说:“不管了,留些不完美!”这倒也是一种豁达,有时尽力了,还留有一点不完美,却并无执念,这也是一种好的生命态度。这份舒展,倒也是给自己延续了一份创作的自足与快乐。

有一次我看齐白石老人的芭蕉画,就两片叶子,破碎成一绺绺细条的,当时看了没有特别的感触。偶然一次夏天,酷炎之下,人家屋侧的一棵高大的芭蕉树引起了我的注意:叶子半枯半焦的萎在粗壮的枝干上,没有完整的叶子,正是碎成一绺绺,像破布条,像刚刚经历激战的破旗,那么倔强而又疲惫。我才知道白石老人那只叶底蝉所呼应的是一棵怎样的芭蕉树。大海的创作,常常是这样。绘画的符号是更为本质的符号,它既是具象的,更是抽象的。对于具象,他要去观察去发现;对于抽象,他要去解析、概括、提炼,最后留下最纯粹最简约的符号,这是一场直觉、思维与情感的总聚合。尤其是对于一个追求创新的画家来说,他更希望自己能师法于先人,化成自己一格。从有定象到无定象,我想,那时的大海是更令人期待的。艺术的匠心往往隐藏在一条奇绝幽邃的暗道之中,而艺术家常常要潜心寻探,孜孜以求,方可抵达。

在庄子的故事里谈到一棵叫“樗”的树,因为它长得弯曲,不好取来用,因而成了一棵被弃用的大树。庄子就指着这棵树说,“无用也是用。”庄子当时所指的这棵树,我们现在倒不太去深究啦,只知道它弯曲不可用即可。管它具体是一棵怎样形象的树呢?!但关于“无用之用”的智慧,这四个字恐怕是会一直流传下去的。

画家的作品,大抵也类似庄子的“无用之用”。作品也许是一座桥,经由这座桥,我们渡到了一个更美的彼岸。書法家未必非得写“天道酬勤”四个字,才能醒醒懒虫的。好的书法家,一点一横的道行即在其中,其气自能贯彻其间,直抵人心,写什么字,倒也忘了。大海的画,工笔写意俱擅,荷兰石草蛙鸟狗猫,其形是笔到意真的,那气却地地道道是他自己的。陈丹青曾经说,有人认为绘画是空间的艺术,音乐是时间的艺术。而霍克尼看得更深,他认为好画不但容纳时间,而且创造时间。画完后,他为时间所拥有,而且一直跟着时间走。一个好的艺术家,往往凭借他们的才华和热情,用最适合他们自己的方式画出一幅简单的和可理解的世界图像,以一幅幅作品,重建一个更加美丽和谐的秩序和世界,然后他们试图用他们的世界体系来代替经验的世界,并征服它。我想,也许总有一天,大海的画不再只是一幅画,而是一种哲学方式,一段生命精神,一种文化气格。他会留下一些作品,一些故事,即便那些跟绘画有关的人或物已经被时间忘记或淹没,但他艺术的生命与精神,能得以汇入文化艺术这条亘古流淌不息的河流之中,熠熠生辉,承旧启新。

美,可淑世,亦可济世。因而,他也就可以经由艺术这道门,来完成他自己。

那么,让我们诚挚地祝福他!