翰墨流淌的潇湘

范诚

一

湘江出长沙古城,进入望城地界,经过一个叫“月亮”的岛,慢慢就到了一个叫铜官的地方。

至此,湘江水平如镜,碧绿的江水如翡翠一样,澄澈而沉静。江中葱茏的小岛,时而飞出绿色的小鸟,在水面上游弋觅食。两岸参天的古树,连成一片,像一道绿色的长城,护卫着这条河流。

在古树的绿荫下,经常可以看到一艘艘船只,扬起风帆,逆水上行。至于那些打渔的小船,划着小桨,不时在江面穿梭着,构成一幅幅美丽的画面。

此情此景,将这条湖南的母亲河妆扮得格外美丽。

铜官是一个生产陶瓷的地方,是中国唐朝彩瓷的发源地。自唐初以来,所产的陶瓷就源源不断地经过水上丝绸之路,出口到阿拉伯、欧洲、非洲等国家。那首最有名的诗“君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早。”最早便是刻在铜官的陶器上的。

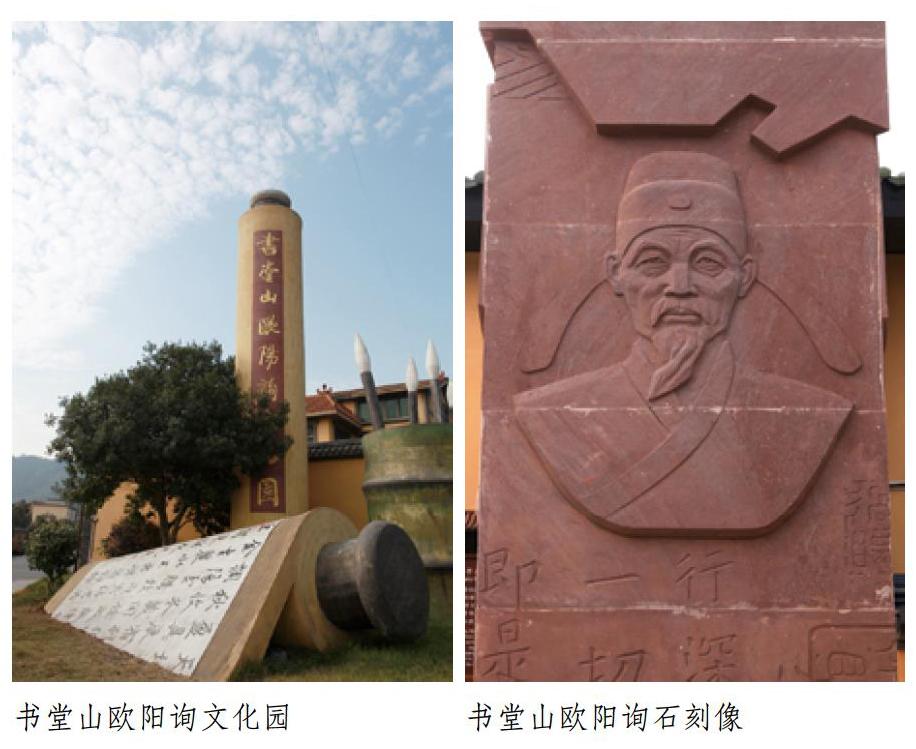

在铜官窑上游不远处,有一座拔地而起的大山,山下有一个古老的山村,叫“书堂山”,这是唐代著名书法家欧阳询的故乡。

隋唐时,长沙不称长沙,而称潭州。公元557年,欧阳询出生于潭州临湘(今长沙望城)一个大家庭里。

欧阳询祖父欧阳頠曾任南梁征南大将军等职,父亲欧阳纥曾任南陈左卫将军,因谋反被擒,举家上下悉数被杀,仅欧阳询一人因逃匿而幸免。此时欧阳询年仅13岁。两个月后,皇太后驾崩,大赦天下。欧阳询因此而免死,逃过一劫,并被父亲生前好友收养。成人后,因为有才,一直在隋唐官府中任职。

唐高祖武德五年(622),秦王李世民大破窦建德,平定河北。因为欧阳询在隋朝时与高祖李渊交情甚厚,被授予侍中一职,当时他年已65岁。在大唐盛世,他累迁银青光禄大夫、给事中、太子率更令、弘文馆学士等职,颇受重用。

欧阳询自幼聪敏勤学,读书过目不忘,少年时就博览古今,精读《史记》《汉书》和《东观汉记》三史。他尤其爱好书法,几乎达到痴迷的程度。传说,有一次他骑马外出,偶然在道旁看到一块石碑上有字印,便下马查看,发现是晋代书法名家索靖所写的石碑。当时观看了一阵,就离开了。但刚走几步,他又忍不住返回来,下马观赏,欣赏赞叹良久,不愿离去。最后,干脆铺上毡子坐下来反复揣摩,竟在碑旁一连坐卧了三天,方才离去,从而留下“驻马观碑”的佳话。

书堂山主峰海拔196米,是湘江岸边突兀而起的一座高山。因山形酷似笔架,旧称笔架山。因欧阳询出生于此,生活多年,读书练字,颇有成就,后称“书堂山”。

有府志说,书堂山“在长沙北五十里,山不甚高,而林峦攒秀。唐歐阳询父子读书处,今尚有洗笔池、读书台在寺侧。明统志云:在府城北五十里,唐欧阳询读书于此。”

据传,欧阳询及其四子欧阳通曾僻居此山20年,日以临池为课,夜以读书为乐,或寻幽探奇于古木怪石之间,或谈诗论文于清泉碧水之地,过着平静恬淡的田园生活。

欧阳询不仅是一代书法大家,而且是一位书法理论家,他在长期的书法实践中总结出练书习字的八法。他所撰的《传授诀》《用笔论》《八诀》《三十六法》等,都是他学书的经验总结,比较具体地总结了书法用笔、结体、章法等书法形式技巧和美学要求,是中国书法理论的珍贵遗产。

其代表作楷书有《九成宫醴泉铭》《皇甫诞碑》《化度寺碑》,行书有《仲尼梦奠帖》《行书千字文》。其所书写的《化度寺邑禅师舍利塔铭》《虞恭公温彦博碑》《皇甫诞碑 》被称为“唐人楷书第一”。

最有名的古铜币“开元通宝”上的面文,也是由欧阳询题写的。“开元通宝”是唐代第一种货币,也是古代发行量最大、沿用时间最长的货币。“开元通宝”四个字书法端庄,雍容娴雅,“含八分及隶体”,开创了我国钱币史上由名人书写钱币文的历史。同时,“开元通宝”铜钱结束了我国古代千余年的纪重钱币历史,首创了“宝文”钱制。无论是在书法史上还是钱币史上,都有着举足轻重的地位,具有划时代的里程碑意义。

书堂山景色绮丽,空气清新,至今保存有洗笔泉、读书台等多处遗迹,其中读书台址、玉案摊书、洗笔泉池、太子围圩、双枫夹道、桧柏连珠、稻香泉涌、欧阳阁峙被称“书堂八景”。

清康乾间,郑板桥到此拜谒,作诗《咏书堂山》,其诗将“书堂八景”巧妙地揉合进去,浑然天成:

麻潭长耸翠,石案永摊书;

双枫今夹道,桧柏古连株。

稻香泉水涌,洗笔有泉池;

书堂称故址,太子号围圩。

近年来,经过长沙市政府的投资打造,书堂山的景点基本修复。欧阳阁峙的一侧,建有欧阳询纪念馆,纪念馆里不仅有欧阳询生平介绍,还陈列展示有一些他的字迹真体拓本及所用的砚台等物。

欧阳询因书法而长寿,直到公元641年离世,活了84岁。他不仅是唐朝的著名官员,更是唐朝著名的书法大家,为楷书四大家之一。他创立的“欧体”,流传后世,至今仍为临摹的范本。他被后世尊称为“楷圣”。

山不在高,有仙则名。书堂山海拔虽然不高,但这里走出的欧阳询,是这里修成的“仙”,在中国书法史上,是一坐高山仰止的高峰,其“楷圣”的地位,至今难以企及。

二

溯湘江上行,过湘潭、株洲、衡阳,便到了一个叫永州的地方。

永州是湘江的源头湘水和潇水的汇合之处,称为“潇湘”。两条江在这里冲击成一片平地,成为历代以来人们居家落户、商贸发达、文化灿烂的地方。

永州古称“零陵”,因为舜帝南巡,驾崩于此葬于此而得名。司马迁《史记·五帝本纪》载:“(舜)践位三十九年,南巡狩,崩于苍梧之野。葬于江南九疑,是为零陵。”

隋文帝开皇九年(589),废零陵郡和永阳郡,置永州总管府。从此,永州、零陵一地两名,开始了它们的交替轮回。

大唐开元二十五年(737),这里出生一个不同寻常的孩子,这就是唐代著名的“草圣”怀素。

怀素(737—799),字藏真,俗姓钱。他出生于一个官宦世家,曾祖父钱岳,唐高宗时做过纬州曲沃县令。祖父钱徽,任延州广武县令。父亲钱强,做过左卫长史。其家族也是一个书香世家。其叔父钱起,字仲文,吴兴人,大历十才子之一。伯祖父释惠融,僧人,书法家。表兄邬彤,钱塘人,唐代著名书法家。

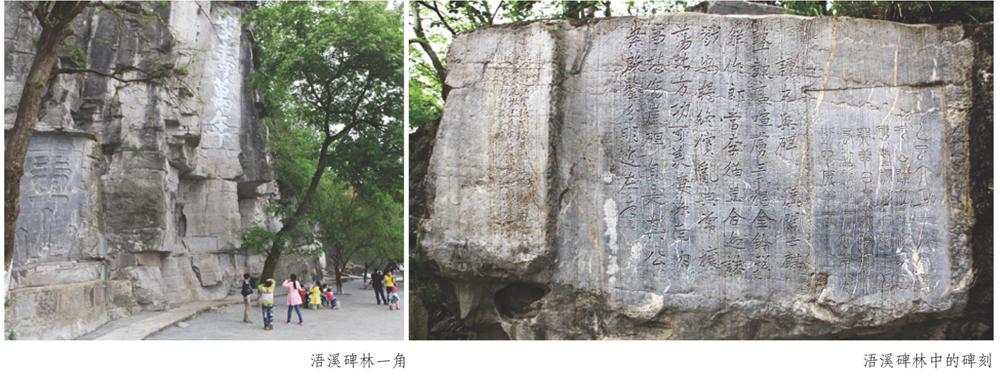

元结出任道州刺史,多次乘舟路过祁阳,对这个地方情有独钟,“爱其胜异,遂家溪畔”。又因自爱之故,别出心裁,以“吾”从“氵”,命溪曰“浯溪”;以“吾”从“广”,建亭曰“痦亭”;以“吾”从“山”,命最高的石山曰“峿台”,是为“三吾”。并分撰铭文,请篆书家季康、袁滋、瞿令问分别以“玉著”“钟鼎”“悬针”篆体书刻于溪畔石上。

唐大历六年(771),元结将10年前所撰《大唐中兴颂》,请颜真卿大字正书摩刻于峿台崖壁。因文奇、字奇、石奇,世称“摩崖三绝”。明代解缙在旁边题“石镜”诗:“水洗浯溪镜石台,渔舟花草映江开。不如元结中兴颂,照见千秋事去来。”

《大唐中兴颂》是颜真卿63岁时所书,实为颜体最成熟、颜氏生平最得意的唯一巨幅杰作,堪称颜氏翰墨之高峰。流动而又刚健的运笔、秀丽而又圆润的点画、落落大方而又平整坚实的结构,形成质朴雄强的气势,有如一曲刚劲有力的正气之歌,显示出作者“立朝正色,刚而有礼”的风度,令人百看不厌、拍案称奇。唐以后历代书家无不为之倾倒。清何绍基诗记:“归舟十次经浯溪,两番手拓中兴碑。”

自此以后,历代名人纷至沓来,览胜留题,摩刻于石,遂成遍崖密布的露天碑林。真是“溪山留胜迹,文字结奇缘。”清代名人王士祯评赞:“楚山水之胜首潇湘,潇湘之胜首浯溪。”

浯溪是珍贵的书法石刻宝库。现存摩崖石刻505方,其中唐代17方,宋代116方,元代5方,明代84方,清代92方,民国9方,时代不明的182方。最高的刻在30米悬崖峭壁上,字径2.3米;最低的在溪畔崖脚,字径1厘米。篆隶楷行草诸体皆全。其作者荟萃了唐以来的历代名家,可谓名流汇集、姿态万千。

这里也是璀璨的文学艺术殿堂。浯溪碑林的诗词作家历代各有其代表,灿烂争春。唐有“五言长城”刘长卿、古文运动家皇甫湜、神童诗人郑谷等;宋有“江西诗派”之首领黄庭坚,“永嘉四灵”之首领徐照,“江湖派”之戴复古,“豪放派”词人张孝祥、李清照,“婉约派”词人秦少游,“田园诗派”范成大、杨万里,理学家张拭、吴儆;元代有杨维祯、郝径、宋渤、姚芾;明有解缙、王昌及晚明爱国诗人顾炎武、王夫子等;清代有“神韵派”创始人王士祯、“性灵派”的袁枚、“格调派”的朱琦、“太白派”的张九钺等等。可谓诗派如云、大将如林。他们有的一人多碑,有的一碑多人。碑林现存完好,能辨认的石刻中有诗词218首,铭10篇,赋记16篇,联语6幅,榜书38方,路标5方,题名104方。遍崖密布,琳琅满目。

“挥毫当得江山助,不到潇湘岂有诗?”这是宋代大诗人陆游赞美永州的著名诗句。永州素以“锦绣潇湘”驰名中外,自古以来,即为文人墨客的游览胜地。唐以后,也是达官贵人和文人学士的流放之所。有人做过研究统计,唐宋时期,被贬湖南的官员最多,而永州占了一半以上。其中,尤以柳宗元最为知名。柳宗元因参与王叔文改革失败,被贬至永州谪居10年,写下了《永州八记》《捕蛇者说》《江雪》等大量诗文,成为传世名篇。

宋代另一大文豪欧阳修也有“画图曾识零陵郡,今日方知画不如”的名句。这些诗文同浯溪碑林珠联璧合,相得益彰,载入潇湘文学和历史的史册。

没想到的是,当年元结的率性之举,竟然成为传阅千古的文化大观,真是始料不及。这不仅仅是一个文化人的功绩,也可以说是文化的魅力。

四

历史总是像江河一样,奔腾流淌。

自元结出任道州制史后,宋真宗天禧四年(1020),著名宰相寇准被贬为道州刺史。他们的到来,对当地的政治、经济和文化的发展,都起到很好的推动作用。至今,为纪念寇準而修复的“寇公楼”,仍然屹立于道州的古城墙上。

寇准被贬为道州刺史的前3年,道州诞生了一个重要人物,那就是后来宋代著名思想家、理学派的开山鼻祖周敦颐。

周敦颐(1017—1073),字茂叔,号濂溪,出生于这里一个书香仕宦之家。父亲周辅成为北宋真宗期间进士,曾任贺州桂岭令。周敦颐自幼聪明好学,饱读诗书。15岁时父亲去世,随母亲进京投靠正在做龙图阁学士的舅舅郑向。在舅舅的督促和指导下,他刻苦学习经史子集,20岁就以才闻名,后在江西、湖南、四川一带为官。

周敦颐是我国理学的开山鼻祖,他的理学思想在中国哲学史上起到承前启后的作用。后人将他创立的学派称为“濂溪学”或“濂学”,该学成为湖湘学的重要思想渊源。他的两个学生程颢、程颐兄弟后来成为北宋著名的哲学家、教育家,被尊为北宋理学的奠基者,世称“周门二程”。有名的程门立雪的故事,就发生在程颐身上。

周敦颐一生淡泊名利,不求闻达。他的传世散文佳作《爱莲说》,通过对莲的形象和品质的描写,歌颂了莲花坚贞的品格,从而表现了作者洁身自爱的高洁人格和洒脱的胸襟。

到了清代中晚期,这里又出了何氏家族,是清代中晚期一个声名显赫、以书艺享誉中外的重要文化世家。

大多数人都知道何绍基,却不知道其父何凌汉。知其子而不知其父,因为儿子的名气实在太大了,足以遮掩父辈的光辉。

其实何凌汉是清朝的大臣、高官,官至户部尚书,也是有名的藏书家和书法家。

据史料记载,何凌汉(1772-1840),字云门,号仙槎,清大臣、书法家。嘉庆十年进士一甲第三名(探花),授翰林院编修,先后典广东、山东、福建、浙江、顺天府乡试,又先后担任顺天府尹、大理寺卿、都察院左都御史、兵部右侍郎、礼部侍郎、工部尚书、吏部尚书、户部尚书等朝廷要职,还先后担任山东学政、浙江学政、经筵讲官等重要职务,是清中叶湖南籍为数不多的高官之一。他与陶澍同时期,比曾国藩、左宗棠等要早几十年。《清史稿》载,道光十九年,“典顺天乡试,子绍基亦典试福建,父子同持文柄,时人荣之。”

何凌汉为官清廉,不治家产,唯好藏书,对子女课书极严。培养出绍基、绍祺、绍业、绍京四个成才的儿子,四个儿子均习文善书,赫赫有名,人称“何氏四杰”。

何凌汉擅小楷和行书,其小楷以欧阳询楷书为宗,行书取法王羲之《圣教序》和董其昌,技法精熟,笔力精到,疏淡潇洒,风规自远。

其四个儿子中,以何绍基书法最为有名,被称为“有清二百余年第一人”。

何绍基(1799-1873),晚清著名书法家和诗人,字子贞,号东洲,晚号蝯叟。清道光十六年(1836)进士,官至国史馆、武英殿总纂,精于经史、说文,工书法,自成一家。其各体书熔铸古人,草书尤为擅长。他的楷书取颜字结体的宽博而无疏阔之气,同时还掺入了北朝碑刻以及欧阳询、欧阳通书法险峻茂密的特点,还有《张黑女墓志》和《道因碑》的神气,从而使他的书法不同凡响。他的小楷兼取晋代书法传统,笔意含蕴。行草书融篆、隶于一炉,骏发雄强,独具面貌。他的篆书,中锋用笔,并能掺入隶笔,而带行草笔势,自成一格。

何绍基书法,早年秀润畅达,徘徊于颜真卿、李邕、王羲之和北朝碑刻之间,有一种清刚之气;中年渐趋老成,笔意纵逸超迈,时有颤笔,醇厚有味;晚年的书法更是炉火纯青,享有盛誉。

道州何氏,从一代名儒何凌汉开始,中继以何绍基兄弟,一直到其曾孙何维朴,绵延一百二十余年,前后涌现出七位书法名家,开创了一代书艺新风,形成了中国近代史上一道奇异的文化景观。

在道州古城东门外的东门村,至今保存有何绍基故居、进士楼、探花第、东洲草堂等古建筑及他们的一些墨迹。来到这里,你会深深感受到书法在这里的历史沉淀和书法艺术生生不息的传承。

大清咸丰十一年(1861),何绍基62岁,思乡心切,应湖南巡抚胡恕堂之邀,回湖南长沙城南书院讲学。

讲学之余,他经常到附近游历,看上了城南郊外的一座小山,作为自己的归宿之所。这里原来秀峰云集、池塘春草、园柳鸣禽,是何绍基心中最理想的地方。光绪四年(1873),何病逝于苏州,归葬于这里。

何绍基墓坐东朝西,巽山乾向,墓前有一个池塘,远方湘江从左至右,滔滔流淌。左右有青龙白虎山环抱,藏风聚气,是一方风水宝地。

1958年,“大跃进”时,墓园被毁。上世纪八十年代,该墓又多次被盗。直到前些年,在有识之士的呼吁下,才开始修复。

随着城市的扩容,这里已成一片闹市。周边高楼林立,包围着这方土地。有趣的是,连接这里的一条大道,叫书香路。而墓园对面迁来一所有名的学校——明德中学,是因缘,还是巧合?

新修复的何绍基墓由拜道、墓围、墓碑、笔架、拜台、香炉等组成,呈圆形,花岗石砌墓围,直径5.6米,墓冢高0.8米,径4米。冢首竖祁阳石墓碑三通,主碑高2米,宽0.6米,阴刻楷书“何公子贞大人墓”。两侧耳碑高1.7米,宽0.5米,阴刻其生平简介。

有识之士呼吁,应在何绍基墓旁建何绍基书法主题公园。政府部门听取了这个意见,在其墓附近,不仅建设有凉亭水榭,也选择了部分何绍基的书法精品,勒石进行陈列,使其成为一处很有湖湘文化底蕴的地方。人们漫步其中,不仅可以瞻仰何绍基墓,也可以参观何绍基书法碑刻,了解何绍基先生生平及其创作,获得美好的享受。尤其是书法家或者书法爱好者们到长沙后,这里成为不可不去的地方。

五

湖南自古称为“三湘四水”,这四水是指湘江、资江、沅水和澧水。湘江和资江都发源于南岭山脉,它们最长的源头相距只有几十公里。

资江位于湘江之西,正源源于广西的资源,流经湖南的邵阳、娄底、益阳,注入洞庭湖。

资江流经益阳的安化,到了小淹这个地方,江中有一个石头,像一个巨大的石印,巍然屹立于江心,任亿万年洪水冲击,永远不倒,当地人称为“印心石”。

大清道光十五年(1835)冬,这里有“晚清第一人才”之称的陶澍(1779—1839)因政绩卓著被点名进京述职,见到了道光皇帝。道光对勤于政务的陶澍颇有好感,半个多月召见陶澍达14次。

有一天,道光皇帝忽然問到陶澍的家乡,陶澍便讲起家乡的“印心石”,以及自己在“印心石屋”寒窗苦读的故事。道光皇帝觉得十分有趣,龙颜大悦,亲笔题写了两块“印心石屋”匾额,赐给这个爱臣。

两年过后,这里又出生一个奇人,后来因为书法,成为皇帝的坐上嘉宾。其书法作品,风靡一代。这个人叫黄自元。

黄自元(1837—1918),字敬舆,号澹叟,安化龙塘乡人。清同治六年(1867)举于乡,次年殿试列第二(榜眼),授翰林院编修。曾任顺天乡试同考官和江南乡试副考官等。

黄自元出身于名门望族,家里不仅有良田万顷,更藏得四壁图书。他从小受传统文化的浸染和熏陶,有祖辈、父辈的言传身教,有良师的循循善诱,加上他本人自幼天资颖慧,勤勉上进,在苦读经史子集之余,尤其倾心于书法。

他自六岁开始,从祖父德濂习字。初学颜真卿、柳公权,接着又学欧阳询、王羲之、王献之等历代帖学大家。为锻炼臂力,求得其笔下的精气神,他一直悬腕书写,常年坚持,每日一练几个时辰。其字学谁像谁,学一家成一家,少小就名满乡里。后来,他几次参加科举考试,其书法上的成就也为其荣登皇榜立下了汗马功劳。

经人推荐,黄自元奉诏进宫为光绪帝生母书写《神道碑》。他跪地悬腕写来,其字秀雅美观,工整亭匀,深得光绪皇帝的赏识,当即赐以“字圣”称号。自此,名声大振。他的字,效仿者不计其数,一时蔚然成风,渐至成为了社会上的通用字范,成为了书生们考取功名的书法标准。他临写的柳公权《玄秘塔》、欧阳询《九成宫醴泉铭》,以及他书写的《正气歌》《间架结构九十二法》等字帖,经由长沙墨香簃书画店刻版印行,也变得洛阳纸贵,成了人们竞相追捧的书法学习最佳蒙本。尤其是他总结自己几十年书法心得撰写的《间架结构九十二法》,竟达到了家喻户晓、人手一册、学书之人案头必备的程度。

史书记载,黄自元“书名满天下,妇孺皆得知”“黄敬舆先生以书名海内,推何子贞(何绍基)先生后第一”。

黄自元一生书法创作颇丰,尤以楷书名世。其传世代表作品有《柳公权玄秘塔碑》(临本)、《欧阳询九成宫醴泉铭》(临本),临摹作品有《间架结构九十二法》、《张茂先励志诗》、《楷书千字文》、《文天祥正气歌》等,除此以外,他还有大量行、草书墨迹行世,这些写成了中堂、立轴、条屏、楹联、斗方、尺牍的书法精品,或藏于国内各大博物馆,或散轶于民间,或流传至海外。不仅如此,他还写有不少书论,还有其他碑帖流传。

黄自元中年时,因丁忧回籍,不复出仕。此后定居长沙,先后主讲湘水校经堂及成得书院,与诸生析疑释难,勤诲不倦。民国七年(1918)病逝,享年81岁。

六

再回到湘江。

湘江自永州而下,过衡阳,经过衡东时,汇入了一条支流,叫洣水。

洣水发源于湘赣边境罗霄山脉的西麓,流经炎陵、茶陵、攸县,在衡东县新塘镇入湘江。

北宋著名文学家、书法家黄庭坚曾游历洣水,写下一首诗,盛赞这里的风光人文:

青玻璃盆插千岑,湘江水清无古今。

何处拭目穷表里,太平飞阁暂登临。

朝阳不闻皂盖下,愚溪但见古木阴。

谁与洗涤怀古恨,坐有佳客非孤斟。

洣水流经茶陵,在这里弯过几道弯,使这里成为人才辈出的地方。

明代著名政治家、文学家、书法家李东阳(1447-1516)就是这里人。他不仅官至明中叶内阁首辅大臣,也是茶陵诗派的核心人物,还是著名的书法家。他长于篆、隶、楷、行、草书,于篆隶造诣尤高。他是明初台阁体书法向明中期吴门书法过渡期间的书法家。他的书法已摆脱明初台阁体的束缚,对明中期书风起到承先启后的作用。

到了清末,这里又出了谭钟麟家族,“一门二进士,两代三书家”,并以“茶陵三谭”在中国近代书法史上共享盛誉。

谭钟麟(1822-1905),字云觐,号文卿。清咸丰六年(1851)进士,入翰林院任编修。同治年间外放,历任多职。同治十年(1871),因左宗棠推荐,出任陕西布政使,不久代理陕西巡抚。由于他保证了左宗棠进军新疆期间的粮草供应,为平定阿古柏之乱做出了贡献。光绪元年(1875),被实授陕西巡抚一职。光绪五年(1879),调任浙江巡抚。在任期间,整修了文澜阁,政绩显著。光绪七年(1881),升任陕甘总督。在任内大力发展农业,使得当地经济有了长足发展。光绪十四年(1888),告病辞职。但三年后被再次征召入京,以尚书衔任吏部左侍郎兼署户部左侍郎,管理国库。光绪十八年(1892),升任工部尚书,不久调任闽浙总督。光绪二十一年(1895),调任两广总督。二十五年 (1899)冬,奉旨回京,任直隶总督兼北洋大臣。三十一年(1905)病逝于长沙,谥文勤。

谭钟麟是晚清时期的重要官员,政绩卓著,也是著名的书法家,工书,尤擅小楷、行书。

尽管如此,但没有他的儿子有名。他的三儿子谭延闿,是国民党元老,曾任国民党中央政治委员会主席、南京国民政府主席、行政院长等职。

谭延闿(1880—1930),字组庵,号无畏、切斋。他与谭继洵的儿子谭嗣同、陈宝箴的儿子陈三立,并称“湖湘三公子”。另与陈三立、徐仁铸、陶菊存并称“维新四公子”。

谭延闿幼承家学,天资聪颖,少年临池,颇有笔力,翁同龢见而爱之,曾对谭父说:“三令郎伟器也,笔力殆可扛鼎。”

1893年,谭延闿到长沙参加童子试,考中秀才。谭父当时年事已高,谭延闿在陪同家父安度晚年的同时,继续跟从各地名师学习时文,练习书法。1902年,中举人。1904年,他参加清末最后一次科举考试,中试第一名贡士,即会元。4月参加殿试,列为二等第三十五名,赐进士出身。后入翰林,旋授编修,返湖南办学。

谭延闿幼时被称为“神童”,聪明绝顶。长大后左右逢源,八面玲珑。后任两广督军,三次出任湖南督军、省长兼湘军总司令,授上将军衔,陆军大元帅。

他在孙中山落难之际,全力扶救,使孙大为感激。他的夫人病逝后,恰好宋美龄从美国留学归国。孙中山有意将宋美龄介绍给谭延闿。谭延闿觉得不可,赶紧认宋的母亲为干妈,与宋美龄结为兄妹。然后将“妹妹”宋美龄介绍给蒋介石,从而成为蒋宋婚姻的大媒。此举一举数得,深得各方欢心。后来宋美龄为了报答,又将他的女儿谭祥介绍给陈诚,成就一段佳缘。此是后话。

谭延闿一生攻颜书,书如其人,有种大权在握的气象,结体宽博,顾盼自雄。

颜真卿楷书自从被米南宫批判之后,一直很不被重视,宋、元、明三代,不出一个善写颜体的大家。直到清中叶刘石庵以及后来钱南园、何绍基、翁同龢等出,颜书才始得到复兴。

钱南园是乾隆时写颜的名家,学颜字得其神趣,气象浑穆,但横平竖直处时显板硬,不若鲁公之灵妙。谭延闿是钱南园之后又一个写颜体的大家。他将《自书告身帖》饱满的线条与颜真卿宽博大度的结体融合,其擘窠榜书醇厚深沉,大气磅礴,力能扛鼎,然于纸上所书大字又能时出新意,不拘常法。以至民国初年,南方匾额、楹联的写手多受其影响。今存广州黄埔的“陆军军官学校”匾额,中山陵半山腰碑亭内“中国国民党葬总理孙先生于此”两行巨大金字,皆为谭延闿手笔。可以说,从民国至今,写颜体无出其右者。

民国书法家中,曾有真草篆隶四大家之称,即谭延闿的真、于右任的草、吴稚晖的篆和胡汉民的隶,这四人均为国民党的元老级人物,且都是活跃于政坛的顶尖文人。谭延闿居民国四大书法家之首,素有“南谭北于”之誉。他也被誉为“民国颜体第一人”。

谭延闿还精于美食,为著名的祖庵湘菜的创始人。

1930年9月,谭延闿因病英年早逝于南京,享年50岁。去世后,民国政府为其举行了国葬,葬于离“国父”孙中山不远的地方。

谭钟麟的五子、谭延闿的弟弟谭泽闿也不同凡响,诗文书法俱佳,淡泊名利,不与权贵交往,以文会友,以书自给。至今上海、香港两家《文汇报》的报头仍沿用谭泽闿的手笔,成为近代以来流传最广的书法作品之一。

湖南的四水,以湘江为领头,穿山过峡,浩浩汤汤,入洞庭湖,最后注入长江。

湖湘的文脉,以四水为经脉,以城市为骨架,源源不断,输向全国。

湖南的书法,自唐以来,在历史的长河中,异峰突起,拔地擎天,撑起一片新天地。

近代湖湘学派领袖、曾任民国国史馆馆长的湘人王闿运曾撰写的一副名联:

吾道南来,原是濂溪一脉;

大江东去,无非湘水余波。

這可以说是湖湘书法自唐以来,走向全国、走向世界的最佳诠释。

(作者系湖南广播电视台高级记者、中国作家协会会员、中国散文学会会员)