展览前言·直面冲突

彼得·普夫伦德

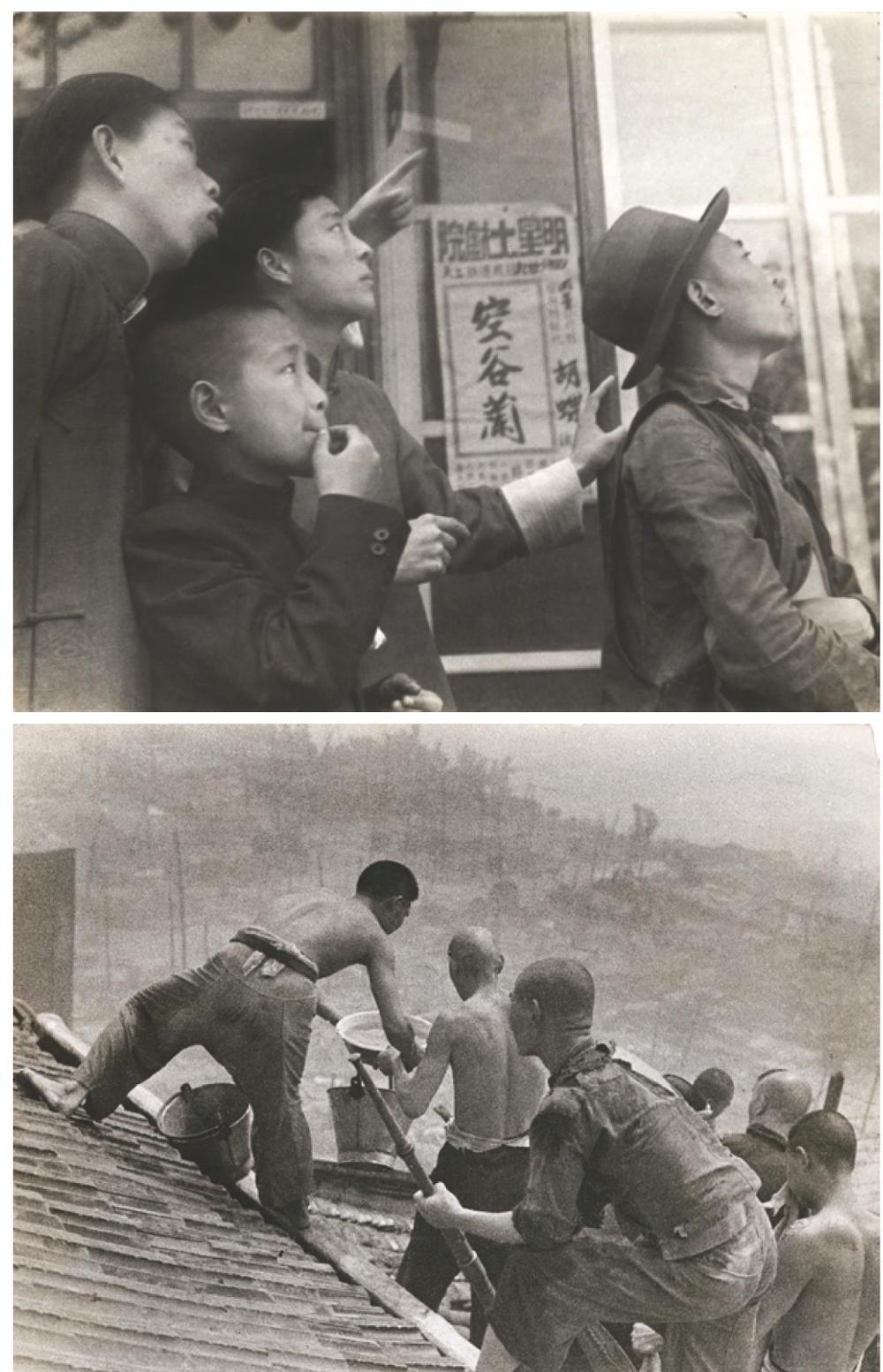

对中国而言,20世纪30年代是至关重要的十年。从九一八事变到华北事变,再到卢沟桥事变,日本侵略军侵占中国东北,蚕食华北,直至发动全面侵华战争。漫长的抗日战争,日本人曾试图占领整个亚洲——这些导致了中国主要城市连续遭遇侵略、数百万中国民众受害。西方世界则隔岸观火,试图在中国人民极力反抗装备精良的日军战争中维护自己的利益。

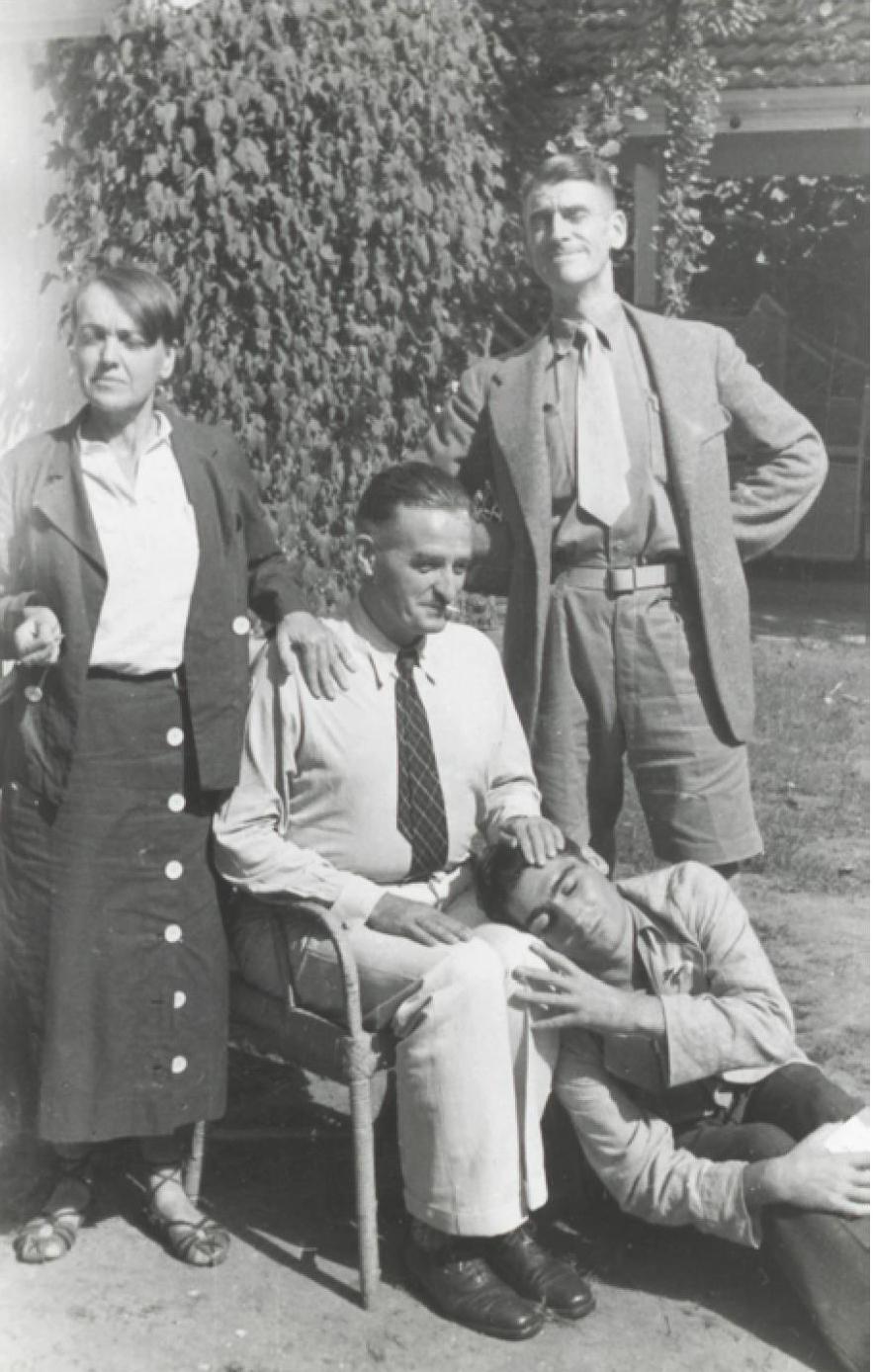

在第二次中日战争爆发之后的1938年,许多外国记者、外交官和知识分子聚集在汉口(瓦尔特·博萨德和罗伯特·卡帕也在其中),见证这个在日军长期轰炸下即将沦陷的城市。

罗伯特·卡帕是当时声名远扬的战地记者,来中国一行是为荷兰制片人尤里斯·伊文思的影片《四万万人民》担当摄像师;卡帕把中国人民对日军的抵抗看作欧洲反法西斯斗争的平行运动,他期望能在前线捕捉到振奋人心的报道。

瓦尔特·博萨德是《柏林日報》《图片邮报》和《生活》等重要杂志的瑞士记者,曾经在中国生活和旅行八年,并作为中国抗日战争无偏见的专家扬名在外。他的声音被西方世界所倾听,他的摄影为世界所关注。

瓦尔特·博萨德和罗伯特·卡帕曾是好友,也是《生活》杂志的竞争对手。他们不约而同地报道类似的事迹、洞察相同的战争画面。然而他们的表达的方式却有所不同:博萨德对中国文化有着深入的了解,在中国拥有广泛的人脉,其中不乏当时最有影响力的一群人。他多次亲身远行考察了解中国,曾长期居住在北京,浸染在中国的日常生活之中。不同的是,罗伯特·卡帕是怀着理想主义愿景来到中国的,他在中国仅仅停留了几个月。作为一位流动摄影工作者,他的拍摄任务充满困难,因为他是影片团队中的一员,而这个团队被国民党持续地监控。他总是感到自己的才华被束缚,即便如此却还是记录了大量令人震撼的故事。

当我们试图用影像还原中国20世纪30年代的悲痛历史时,总会引用罗伯特·卡帕的摄影作品,但这些作品的历史背景却很少被人关注。它们应该被置于国际新闻和摄影报道兴起的大环境下进行解读,而这一点在瓦尔特·博萨德的报道中尤为明显。纵观两位摄影师的拍摄轨迹,以1931年在南京举行的第一届国民大会为开端,我们便能够感知当时那复杂的历史背景。在那个时代,恐怕很难再找到像他们一样如此全面展现1931-1938年中国风貌的摄影师。

本次展览由瑞士摄影基金会和清华大学艺术博物馆合作举办,首次同时展出这两位杰出摄影师的作品,包括大量迄今为止鲜为人知的原版照片、影像和文献。

(作者系瑞士摄影基金会馆长)