哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x对3株马铃薯致病菌的抑制作用效果

潘潇涵 常瑞雪 慕康国 陈 清

(1.中国农业大学 资源与环境学院,北京 100193;2.中国农业大学 植物保护学院,北京 100193;3.农田土壤污染防控与修复北京市重点实验室,北京 100193)

马铃薯是我国的第四大粮食作物,在我国的农业种植结构调整、保障粮食安全生产、促进农民增收等方面具有重要的作用。近年来随着马铃薯种植面积逐渐扩大,重茬种植较为普遍,由此带来的连作障碍和土传病害问题,影响了马铃薯产业的生产效益。防治马铃薯土传病害,多采用化学农药防治结合农艺措施调控,这些措施虽能在一定程度上抑制病害的产生与传播,但由于施用不当引起农药残留从而污染环境,因此亟需寻求绿色安全的作物病害防治方法[1]。

通过向土壤中接种生防菌剂进行生物防治,可以抑制病原菌繁殖,从而预防或减轻土传病害[2]。已报道的生防菌种类繁多、拮抗机制多样,防治效果也参差不齐[3]。已有研究表明木霉的主要抗病机制为:分泌细胞壁降解酶和抗生素破坏寄主真菌的正常生长,同时通过靶向性缠绕菌丝和寄主真菌竞争空间和营养,从而达到对其他病原菌的拮抗作用[4-5]。芽孢杆菌则能分泌多种具有生防功能的酶和抗生素,同时因其能产生耐热抗旱、耐紫外线和抗生素的内生孢子,并且生长速度快、营养需求简单,非常易于定殖,是一种能直接应用于生产的理想生防菌[6-7]。

目前关于马铃薯病害的研究大多只针对某种单一病原菌来展开,然而,自然生产环境下,马铃薯发病通常是受到多种植物病原菌共同侵染的结果。立枯丝核菌Rhizoctoniasolani、尖孢镰刀菌Fusariumoxysporum和茄链格孢菌Alternariasolani侵染遍及世界马铃薯产区,且发病部位主要是块茎和地下茎,较难防治[8-10]。因此本研究拟以上述3 种病原真菌为靶标菌株,以其研究广泛、生防效果较好的哈茨木霉和枯草芽孢杆菌为研究对象,探究哈茨木霉菌、枯草芽孢杆菌及其次生代谢产物对这3 株马铃薯土传病原菌的拮抗作用。R.solani导致的马铃薯黑痣病,在马铃薯主产区内蒙古等地发病普遍[11],因该菌可以微菌核的形态潜伏于块茎和土壤中,经由带病种薯和土壤2种方式进行传播,防治难度进一步加大[12],因此通过R.solani盆栽试验判断2株生防菌发酵液及其混合施用对该病害的防治效果,为进一步合理利用微生物资源、开发多功能菌肥提供理论基础。

1 材料与方法

1.1 供试菌种

供试病原菌为立枯丝核菌R.solani、尖孢镰刀菌F.oxysporum和茄链格孢菌A.solani,分别分离自马铃薯真菌病害,由中国农业大学植物保护学院吴学宏教授课题组提供。

供试生防菌为哈茨木霉菌TrichodermaharzianumVT9-3r和枯草芽孢杆菌BacillussubtilisVT4-1x,由北京沃土天地生物科技有限公司提供。

1.2 平板对峙培养与扫描电镜观察

平板对峙培养:采用对峙培养法测定2株生防菌对供试病原菌菌丝生长的拮抗作用。用打孔器将生长良好的哈茨木霉、枯草芽孢杆菌和病原菌分别制成直径4 mm的菌碟,并将生防菌和病原菌两两对峙,反贴接种于PDA培养基相对2侧,以单独接种病原菌为对照,每组重复3次,28 ℃恒温倒置培养3~5 d,观察生防菌株拮抗病原菌菌落以及抑菌带的形成情况。

扫描电镜观察:从各对峙培养的平板中,切取分别与哈茨木霉菌和枯草芽孢杆菌相接触的立枯丝核菌和尖孢镰刀菌菌丝的方形PDA琼脂片(6 mm×6 mm),经戊二醛固定2 h,磷酸缓冲液漂洗,再经锇酸固定2 h,磷酸缓冲液漂洗后,使用乙醇进行梯度脱水,浸泡包埋、聚合和切片CO2临界点干燥、喷金,在扫描电镜下观察病原菌菌丝生长及与生防菌相互作用的情况,以单独培养的病原菌菌丝制片为对照,进行观察对比。

1.3 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x发酵液对病原菌菌丝生长的影响

挑取已活化的哈茨木霉和枯草芽孢杆菌菌株,分别接入盛有适量PDB培养基的三角瓶中,哈茨木霉置于28 ℃、180 r/min摇床振荡培养5 d、枯草芽孢杆菌同样条件下振荡培养2 d后,各自得到其菌株发酵液。取部分发酵液于10 000 r/min 离心 30 min 收集上清液,上清液经0.22 μm滤膜过滤即为无菌代谢液。将发酵液和代谢液均置于4 ℃冰箱保存,待用。

为进一步研究枯草芽孢杆菌与哈茨木霉的抑菌机制,探究其代谢产物的抑菌性能,采用含毒介质培养法测定2 株生防菌的代谢液对病原菌菌丝生长的影响。将代谢液与冷却至约45 ℃的PDA培养基混匀,倒板制成体积分数1%、5%、10%、20%、25%的平板。在平板中央置入直径4 mm的供试病原菌菌块。28 ℃下恒温倒置培养3~5 d,观察并计算生长抑制率。

1.4 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x发酵液对马铃薯黑痣病的防效

1.4.1供试作物及预处理

供试作物为马铃薯,品种为费乌瑞它,用0.1%的NaClO溶液消毒无病种薯,经无菌水清洗后置于暗室使其萌发2 周,挑选长约5 cm、饱满均匀的幼芽进行抗病性盆栽试验。

1.4.2供试土壤与灭菌处理

供试土壤采自北京市房山,土壤基本理化性状为:pH 7.8,EC 166 μs/cm,有机质 9.70 g/kg,全氮 0.85 g/kg,速效磷 231 mg/kg,速效钾 246 mg/kg。将土壤晒干、过筛,与蛭石1∶1(V/V)混匀,160 ℃下干热灭菌6 h,备用。

1.4.3盆栽土壤接种

将灭菌的小麦粒散落于培养3 d的立枯丝核菌菌落上方,继续培养5~8 d,作为接种体。选用一次性塑料盆上开口下封底,底部铺双层纱布2 层,每盆装土约2.5 kg。马铃薯薯块芽朝上置于约2 cm厚的无菌土上,然后用无菌土覆盖并超出芽约1 cm厚,在马铃薯幼芽正上方的土层上摆放1 粒接种体,最后以无菌土覆盖。试验设5 个处理,具体如下:

空白对照组(CK),不接种任何菌;

马铃薯黑痣病组(R.solani,RS),灭菌马铃薯根际土壤接种马铃薯致病菌立枯丝核菌;

枯草芽孢杆菌组 (B.subtilis,BS),灭菌马铃薯根际土壤接种立枯丝核菌,同时以枯草芽孢杆菌发酵液(活菌数为2×107CFU/mL)浇灌根(芽)处理;

哈茨木霉菌组 (T.harzianum,TH),接种立枯丝核菌,同时以哈茨木霉菌发酵液(分生孢子数为106CFU/mL)浇灌根(芽)处理;

复合菌剂组 (BS+TH):接种立枯丝核菌,同时以上述生防菌发酵液1∶1(V/V)的复合菌剂浇灌根(芽)处理。

每个处理4 个重复,每盆2 株,放置20~30 ℃ 的温室中。定植当天即浇灌上述各处理的生防菌发酵液100 mL(复合菌剂总体积100 mL),并于播种后15、30 d进行追施,将各处理的发酵液浇于植株的根部,每盆每次100 mL。根据盆栽中土壤的含水量平均5 d浇一次水,40 d之后挖出马铃薯植株。

1.5 指标测定

采用十字交叉法分别测量处理病原菌和对照病原菌的菌落直径。病原菌生长抑制率RI,计算公式如下:

RI=[(对照菌落直径-处理菌落直径)/(对照菌落直径-菌饼直径)]×100%

根据马铃薯黑痣病病情分级标准,统计盆栽马铃薯病情指数。计算公式如下:

病情指数=[(各级病株数×各级代表值)/(调查总株数×最高级代表值)]×100%

防效=[(对照病情指数-处理病情指数)/对照病情指数]×100%

病害分级标准:0 级,健康;1 级,溃疡面积<10%;2 级,溃疡面积10%~50%;3 级,溃疡面积>50%;4 级,植株死亡。

1.6 数据处理

采用 Microsoft Excel 软件进行数据处理及作图,采用SPSS 21.0软件进行单因素方差分析。

2 结果与分析

2.1 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x对3 株病原菌菌丝生长的抑制作用

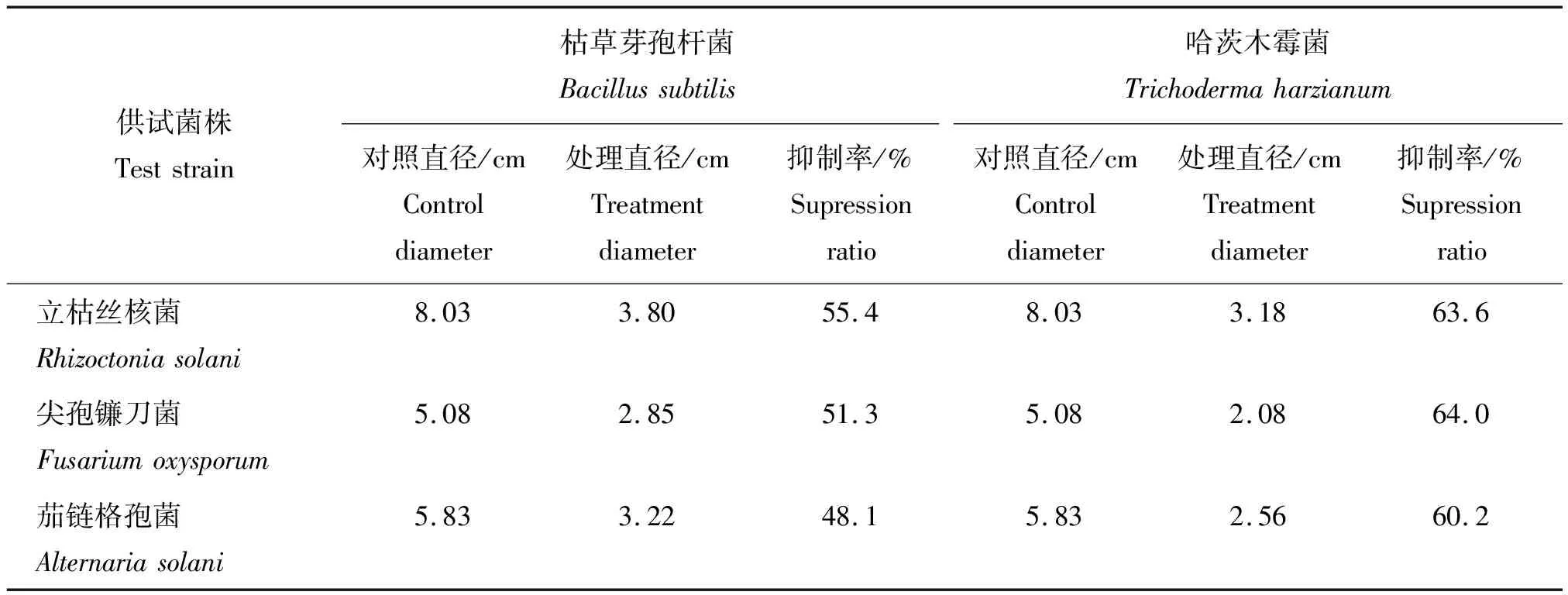

哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x对3 株病原菌抑制作用的结果见表1和图1。哈茨木霉VT9-3r菌落生长速度快,对峙培养2 d迅速覆盖平板面积2/3以上;3 d后3 株病原菌菌落被哈茨木霉菌包围,菌落间对峙局面随即形成,病原菌菌落几乎不再生长,此时,哈茨木霉VT9-3r对尖孢镰刀菌的抑制率最强,达到64.0%(图1),对立枯丝核菌和茄链格孢菌的抑制率分别为63.6%和60.2%(表1)。继续培养后,对立枯丝核菌和茄链格孢菌,哈茨木霉菌部分分布于病原菌菌落之上,不完全覆盖其菌落;对尖孢镰刀菌,哈茨木霉菌可继续向前生长,并部分覆盖于尖孢镰刀菌菌落之上,溶解部分菌丝,最终并没有完全覆盖病原菌菌落(图1)。上述结果说明在对峙培养中,哈茨木霉菌对营养和空间的竞争能力优于供试病原菌。

枯草芽孢杆菌通过分泌代谢物质对各供试病原菌均产生抑制作用,病原菌与枯草芽孢杆菌相接触的部位产生了明显的抑菌带(图1)。枯草芽孢杆菌对3 种病原菌的抑制率为立枯丝核菌>尖孢镰刀菌>茄链格孢菌,分别为55.4%、51.3%和48.1%(表1)。同时观察到枯草芽孢杆菌菌株在PDA平板上形成的菌落很大,该菌株不仅可以分泌抗菌物质对病原菌形成抑制作用,而且其生长繁殖能力强,对病原菌也有一定程度的竞争作用(图1)。

表1 枯草芽孢杆菌和哈茨木霉对病原菌生长的抑制作用

(a)、(b)和(c)分别为哈茨术霉菌与立枯丝核菌、尖孢镰刀菌、茄链格孢菌对峙培养情况;(d)、(e)和(f):分别表示枯草芽孢杆菌与立枯丝核菌、尖孢镰刀菌、茄链格孢菌对峙培养情况。

2.2 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x代谢液对病原菌菌丝生长的抑制作用

哈茨木霉VT9-3r菌株无菌代谢液对3 株病原菌均不存在明显的抑制作用。该菌株代谢液对立枯丝核菌的抑制效应最强,含无菌发酵液25%的平板对立枯丝核菌的抑制率为26.2%,因此该菌株对病原菌的抑制作用主要来自于其活菌菌体的竞争作用,而非菌体代谢液作用。

枯草芽孢杆菌VT4-1x对3 株病原菌抑制作用的结果见图2:不同浓度的枯草芽孢杆菌代谢液对马铃薯致病菌均产生抑制作用,且对于不同菌株的抑制率在不同浓度间存在显著差异。在试验设置浓度范围内,随着代谢产物浓度升高,病原菌菌落直径减小,生长速率减慢。枯草芽孢杆菌粗提代谢物对茄链格孢菌的抑制效果最强,代谢液体积分数为20%时,对茄链格孢菌、立枯丝核菌和尖孢镰刀菌的抑制率分别为69.4%、62.9%和54.0%(图2(a))。观察病原菌菌落生长发现,与空白对照相比,枯草芽孢杆菌代谢粗提物显著抑制了病原菌在培养基上的扩展,削弱了其色素等代谢物质的分泌,减轻了立枯丝核菌菌落表面微菌核的形成(图2(b))。

不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。

2.3 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x对病原菌菌丝生长及形态影响观察

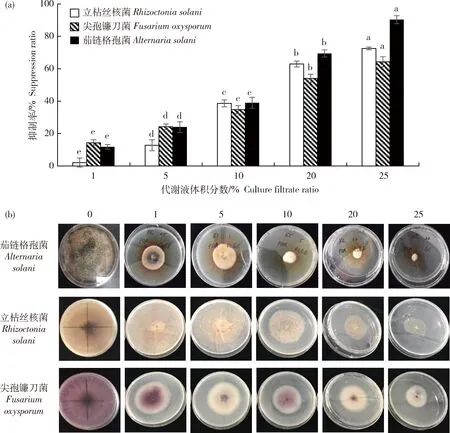

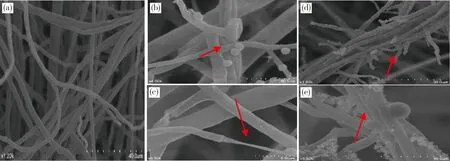

哈茨木霉VT9-3r菌株对立枯丝核菌菌丝生长影响的电镜观察结果见图3:正常生长的立枯丝核菌菌落密集,菌丝饱满、表面光滑且生长良好(图3(a))。与哈茨木霉VT9-3r对峙培养,木霉菌大量覆盖于病原菌表面图3((b)),菌丝紧贴立枯丝核菌菌丝生长(图3(c)),并在其菌丝上产生分支,紧紧缠绕住该菌丝,致使病原菌原生质泄露、菌丝皱缩变形(图3(d)),同时木霉菌丝产生吸器伸入到立枯丝核菌菌丝内,对立枯丝核菌产生寄生作用(图3(e)),抑制病原菌生长。枯草芽孢杆菌VT4-1x菌株对立枯丝核菌菌丝生长影响的电镜观察结果见图4:枯草芽孢杆菌VT4-1x分泌次生代谢物质,使立枯丝核菌菌落稀疏,菌丝变形,出现不规则褶皱缢缩、扭曲、折叠,原生质泄露,菌丝相互缠绕的现象(图4(b))。同时,次生代谢物质使立枯丝核菌牙管尖端发生膨大或扭曲变形、原生质泄露现象(图4(c))。

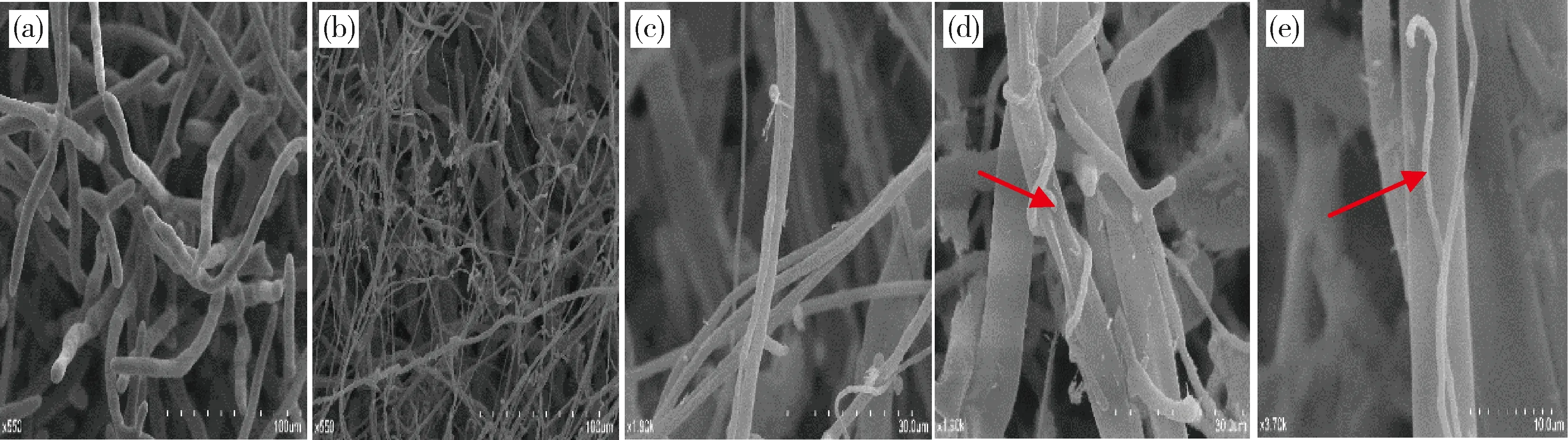

哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x菌株对尖孢镰刀菌菌丝生长影响的电镜观察结果见图5:正常生长的尖孢镰刀菌菌落密集,菌丝均匀呈长直状,表面光滑且生长良好。受哈茨木霉菌抑制的尖孢镰刀菌菌丝发生了畸变,主要表现为菌丝体相互缠绕、穿插、折叠变形、粗细不均,甚至出现了菌丝断裂溶解的现象(图5(b))。尖孢镰刀菌与枯草芽孢杆菌对峙培养,枯草芽孢杆菌分泌次生代谢物质,尖孢镰刀菌菌落稀疏,侧支断裂,菌丝粗细不均匀,出现不规则褶皱缢缩、弯曲、折叠现象,可能受其次生代谢物影响,尖孢镰刀菌菌丝变得极细,多个菌丝融合,黏连或绕缠成一团(图5(c))。

研究中参考Wischmeier等[10]关于坡长因子的经典算法计算坡长因子L值.考虑坡度的不同,对S因子的求解采用分段计算[11],其中,缓坡(坡度<10°)采用McCool公式,陡坡(坡度≥10°)采用Liu等的公式.

(a)单独培养作为对照的立枯丝核菌(550×)。(b)对峙培养,哈茨木霉菌丝覆盖于立枯丝核菌(550×)。(c)和(d)哈茨木霉与立枯丝核菌菌丝相互作用(1 900×)。箭头处表示立枯丝核菌菌丝变形等变化。(e) 哈茨木霉寄生于立枯丝核菌菌丝内(3 700×)。

(a)单独培养作为对照的立枯丝核菌(800×)。(b)与枯草芽孢杆菌对峙,立枯丝核菌菌丝相互缠绕,变形(1 100×)。(c)立枯丝核菌菌丝扭曲变形,原生质泄露(1 900×)。

2.5 哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x菌株发酵液对马铃薯黑痣病的盆栽防效

盆栽马铃薯栽培40 d之后挖出马铃薯植株,观察地下茎部位发现除空白处理外,各处理均有不同程度的黑痣病症状发生。病原菌处理中出现部分植株死亡或地下茎大面积溃疡,发病等级为2~4 级。生防菌剂处理中大部分植株生长良好,发病等级在0~1 级,其中BS+TH 处理的植株抗病性最明显。复合菌剂BS+TH处理对马铃薯黑痣病的抑制效果最好,防效达81.5%,其次为枯草芽孢杆菌处理的防效达到75.3%,哈茨木霉处理的防效为69.3%。

(a)单独培养作为对照的尖孢镰刀菌(1 200×);(b)、(c),哈茨木霉与尖孢镰刀菌的对峙试验,箭头处表示哈茨木霉与尖孢镰刀菌菌丝相互作用(4 000×),使尖孢镰刀菌菌丝断裂(6 500×);(d)、(e),枯草芽孢杆菌与尖孢镰刀菌的对峙试验,箭头处表示尖孢镰刀菌的菌丝相互粘连(5 500×),出现断裂溶解等现象(1 800×)。

且观察发现,病原菌处理的马铃薯幼苗长势较弱,病害严重,但是施用生防菌发酵液的3 个处理长势较旺,植株粗壮。由表2可知,各处理的病情指数明显低于病原菌对照,且经生防菌发酵液处理过的马铃薯幼苗株高和干重较病原菌对照有明显的增加,哈茨木霉发酵液处理马铃薯幼苗的株高和干重分别提高26.0%和70.2%;枯草芽孢杆菌发酵液处理分别提高37.2%和105.2%;复合菌剂混施处理分别提高10.7%、和66.9%。

表2 枯草芽孢杆菌和哈茨木霉发酵液处理对马铃薯植株生长和感病情况的影响

注:RS,马铃薯黑痣病组;BS,枯草芽孢杆菌组;TH,哈茨木霉菌组;BS+TH,复合菌剂组。每列数字后上标相同字母表示在处理间在P<0.01水平上无显著差异。

Notes: RS,Rhizoctoniasolanigroup; BS:Bacillussubtilisgroup; TH,Trichodermaharzianumgroup; BS+TH,B.subtilisandT.harzianumgroup.Values followed by the same letters in each column are not significantly different at 0.05 level from each other.

3 讨 论

3.1 哈茨木霉菌和枯草芽孢杆菌对马铃薯黑痣病病原菌的抑制作用

已有研究表明哈茨木霉菌寄生于立枯丝核菌细胞后,会消解其细胞质或凝结菌丝原生质,最终使菌丝断解体,菌体死亡[13-14]。本研究哈茨木霉和枯草芽孢杆菌对立枯丝核菌的对峙培养试验发现:哈茨木霉菌分泌的代谢物质对立枯丝核菌的抑制效果较弱,扫描电镜观察发现哈茨木霉菌丝可寄生于立枯丝核菌菌丝体内,通过重寄生和竞争作用,可达到抑制病原菌的效果。枯草芽孢杆菌的代谢物质抑制了立枯丝核菌菌落表面微菌核的形成,减少了色素等代谢物质的分泌,对防治该病原菌引起的病害也有较大的应用潜力。生防菌防病机制主要有拮抗、竞争、重寄生等作用以及诱导植物系统抗性,不同菌株发挥的作用机制不同,且受到防控因子、根际理化条件和环境的影响,差异较大。

曾华兰[15]研究表明,哈茨木霉对不同病原菌的识别、接触、缠绕、穿透和寄生的机理比较复杂。本研究发现哈茨木霉与3株病原菌的对峙培养结果表明该菌株对3株供试病原菌均有较好的抑制效果,抑制率均达60%以上,但其代谢液的抑制效果却不理想。在扫描电镜下观察发现其与立枯丝核菌和尖孢镰刀菌的相互作用情况:哈茨木霉菌可通过紧贴、缠绕等方式作用于立枯丝核菌菌丝外部,或寄生于菌丝内抑制其生长,这属于重寄生现象;对尖孢镰刀菌则主要以拮抗、竞争机制为主,使尖孢镰刀菌菌丝体发生缠绕、变形等畸变现象。因此,该哈茨木霉菌株对供试病原菌的抑制主要通过营养和空间竞争及重寄生作用来实现的,且对不同病原菌主要抑制机制不同,这与已有研究结果一致[15]。

枯草芽孢杆菌主要通过分泌次生代谢物质抑制病原菌生长,因此可用于防控丝状真菌的植物病害。本研究采用的枯草芽孢杆菌菌株对供试病原菌的对峙抑菌率为50%左右,高浓度的代谢液对病原菌的抑制率更是高达60%~90%,扫描电镜观察发现代谢物质消解了病原菌的菌丝体,使菌丝发生断裂、畸形等现象,为抗生溶菌作用。目前已明确的枯草芽孢杆菌次生代谢产物主要有几丁质酶、蛋白酶等多种酶及抗菌多肽、脂肽类物质[16-17],具有抑菌谱广、环境安全等优势[18]。

3.2 哈茨木霉菌和枯草芽孢杆菌及其协同作用对马铃薯黑痣病病原菌的抑制作用

李卫平等[19]在研究绿色木霉对蔬菜苗期病害的影响时发现,在用木霉处理后,黄瓜叶片浓绿、色深、生长势强、苗高显著增加。乔俊卿等[20]报道,枯草芽孢杆菌PTS-394菌株灌根番茄后,可以触发番茄植株系统性的抗病性,植株防御酶系活性显著提高,增强植株免疫能力。本研究通过盆栽试验发现哈茨木霉VT9-3r和枯草芽孢杆菌VT4-1x菌株发酵液处理的马铃薯幼苗生长指标和生物量均有提高。2株菌不仅直接作用与标靶病原菌,而且能够通过调节植物自身的防卫和代谢系统产生免疫反应,也是生防菌发挥抗病作用的重要机制之一。

将2 种不同抑菌机制的生防菌进行混合施用,更易适应土壤复杂的环境条件,但其生防菌协同作用机制仍需进一步研究;另一方面,本研究发现连续追施生防菌发酵液有利于促进植物生长,马铃薯植株的表观生长指标和生物量均有明显提高。

4 结 论

对峙培养试验表明:枯草芽孢杆菌通过菌体和代谢物质共同作用,显著抑制了3种土传病原菌的生长,室内拮抗抑菌率由大到小依次为A.solani(55.4%)>R.solani(51.3%)>F.oxysporum(48.1%),枯草芽孢杆菌的代谢液也能显著抑制病原菌生长,在设置浓度范围内,抑制率随浓度升高而增强。哈茨木霉通过营养和空间位点的竞争强烈抑制病原菌的生长,抑菌率均达到60%以上,且抑制率F.oxysporum(64.0%)>R.solani(63.6%)>A.solani(60.2%),扫描电镜观察发现,其菌丝可以通过识别、吸附和缠绕完成对立枯丝核菌的重寄生作用。

马铃薯黑痣病盆栽试验表明:哈茨木霉和枯草芽孢杆菌发酵液均可促进马铃薯幼苗生长,同时有效抑制马铃薯黑痣病的发生,且施用复合菌剂的盆栽防效高于2个单一菌剂的防效,二者配合施用对马铃薯病害防治具有协同增效的作用。