高原鼢鼠对若尔盖高原湿地草原土壤性质和植物生物量的扰动效应

罗华智,刘 伟,杨 楠,杨 孔*,谢红旗

(1. 西南民族大学青藏高原研究院,四川 成都 610041;2. 西南民族大学生命科学与技术学院,四川 成都 610041;3. 四川省甘孜藏族自治州草原工作站,四川 康定 626000)

【研究意义】若尔盖高原湿地位于青藏高原东北部,是世界上最大的高原沼泽湿地,总面积为2.08× 106hm2,属于典型的高寒湿地,海拔3400~3600 m, 年均气温0.6~1.2 ℃,年降水量为660~750 mm,包含沼泽、草甸、河流、湖泊、沙化地等。若尔盖高原湿地地理位置特殊,对黄河上游水源涵养起着举足轻重的作用,是气候变化的敏感区和预警区[1-2]。近几十年来,随着沼泽旱化、沙化、鼠害猖獗等生态问题的逐渐出现,对该区域的研究日益受到重视,本研究成果有助于制定切合该区域实际情况的鼠害综合防控措施和生态文明建设策略。【前人研究进展】高原鼢鼠(Myospalaxbaileyi) 是若尔盖高原湿地分布的优势害鼠种类之一[3],喜居于土层较厚、土质松软的湿润草滩和阳坡草地,前足指爪发达,擅于挖掘[4],其活动在一定程度上改变着草地土壤性质和植物群落生物量。对土壤而言,由于高原鼢鼠营地下生活,为满足获取食物、逃避天敌和寻找配偶,在土壤中挖掘了庞大而复杂的洞道系统,并在洞道中来回穿梭踩踏,提高了洞道内的土壤容重;同时,将大量的土壤挖掘出地表,形成鼠丘,改善土壤透气性,使得0~10 cm土层土壤含水量下降[5]。另一方面,高原鼢鼠通过挖掘洞道、啃食植物根系、形成鼠丘覆盖植株地上部分等方式深刻影响着其活动范围内的植物群落,造成浅层洞道上的植物地上及地下生物量均显著下降[6]。目前,由于研究区域背景不同,已有研究成果尚无法形成统一观点。部分研究表明,高原鼢鼠干扰会导致植物生物量下降、植被演替、草地退化、土壤水分散失、草地沙化等后果[7-8]。而另有研究却表明,高原鼢鼠干扰具有建设和修复植物群落结构的功能,并可提高可食牧草产量[4,9-10]。【本研究切入点】为此,量化研究高原鼢鼠扰动对若尔盖高原湿地草原土壤性质和植物生物量的影响。【拟解决的关键问题】探讨若尔盖高原湿地草原上高原鼢鼠对土壤和植物生物量的影响及其形成机制。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

四川省阿坝藏族羌族自治州红原县地处若尔盖高原湿地核心区域,北纬31°51′~33°19′,东经101°51′~103°23′,平均海拔3600 m以上,总面积8439.94 km2,总人口3.8万人,其中藏族占总人口的83.8 %,是阿坝州唯一以藏族聚居为主的纯牧业县,草场是当地牧民赖以生存的经济命脉。红原县属大陆性高原寒温带季风气候,气候寒冷,极端最低气温-36 ℃,四季难分,春秋短促,冬长夏短,县域内动植物资源丰富,植被以高山草甸、沼泽植被为主,常见植物为苔草(Carexspp.)、鹅绒委陵菜(Potentillaanserina)、垂穗披碱草(Elymusnutans)、珠芽蓼(Polygonumviviparum)等;土壤类型主要有泥炭土、沼泽土和风沙土。

1.2 研究方法

1.2.1 样方设置 研究区域内夏季植物群落生物量最大,高原鼢鼠活跃,同时,为排除家畜放牧的影响,故选择了2017年夏季在红原县牧场上禁牧围栏内采集数据。选取高原鼢鼠活动痕迹明显、新鲜土丘密度较高的扰动区域,以其为中心设立10 m×10 m的扰动样方,共设置扰动样方10个。同时,用长探针探明高原鼢鼠地下洞道所在,对扰动样方内的鼠丘和洞道上方区域进行调查,共设置洞道上方和鼠丘样方各10个。此外,从高原鼢鼠扰动样方任意方向出发,步行500 m以上,选取无鼢鼠扰动痕迹的10 m×10 m区域作为对照样方,共设置无扰动对照样方10个。根据高原鼢鼠扰动对土壤和植物所产生的直接影响大小,扰动强度依次为无扰动对照样方<扰动样方<洞道上方<鼠丘。

1.2.2 指标测定 于每个样方内用环刀取原状土,装入铝盒,然后带回实验室测定土壤容重和土壤含水率。同时,在每个样方内选取2个小样方(35 cm×35 cm)采集生物量数据,植物地上生物量采用刈割法,装入布袋后带回实验室置于65 ℃烘箱烘至恒重,然后折算为1 m2的生物量数据。由于研究区域内植物根系主要分布深度在0~30 cm,故植物地下生物量在刈割后的小样方以土钻(直径50.46 mm)向下挖掘深度确定为30 cm,挖掘出的土块用36目铁筛分离植物根系及土壤,冲洗并剔除杂质,根系装入布袋置于65 ℃烘箱烘至恒重,然后折为1 m2的生物量。所获数据采用SPSS22.0软件,通过One-Way ANOVA检验和T检验进行显著性检验,用Excel2016绘制图表。

图1 不同生境中土壤含水率Fig.1 The soil moisture content in different habitats

2 结果与分析

2.1 高原鼢鼠扰动对土壤含水率的影响

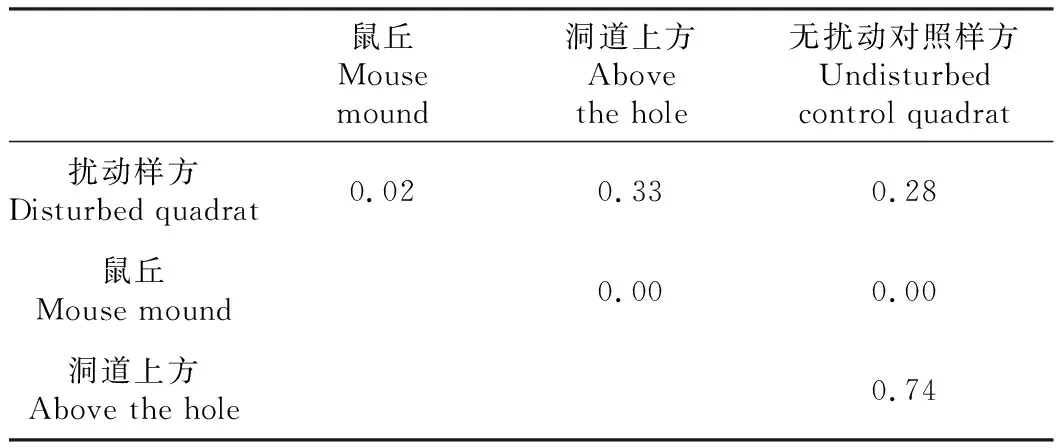

在不同生境类型样方中,土壤含水率表现为无扰动对照样方>洞道上方>扰动样方>鼠丘(图1),统计分析结果表明,无扰动对照样方、扰动样方、洞道上方三类生境之间差异不显著,而鼠丘与以上3种生境类型间均表现为差异显著(表1)。可见,高原鼢鼠扰动显著降低了鼠丘生境中的土壤含水率。

2.2 高原鼢鼠扰动对土壤容重的影响

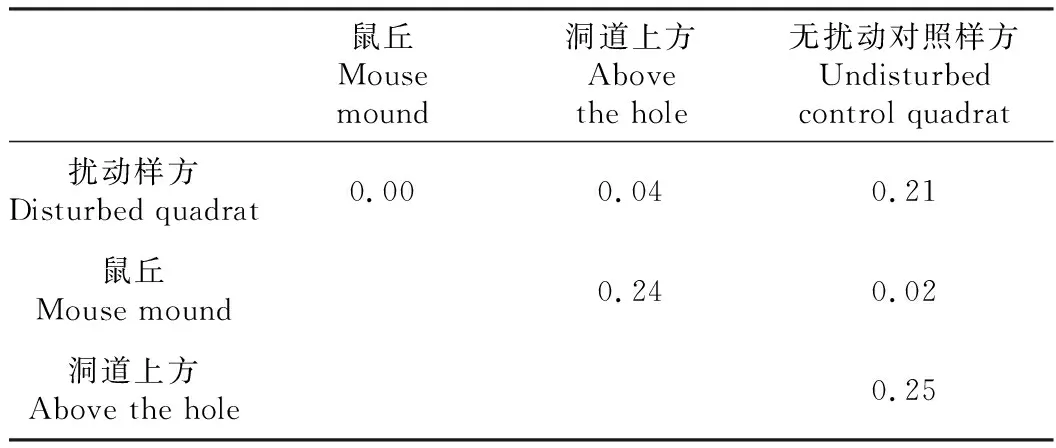

在不同生境类型样方中,土壤容重表现为扰动样方>无扰动对照样方>洞道上方>鼠丘(图2),统计分析结果表明,鼠丘生境显著低于扰动样方和对照样方,洞道上方生境显著低于扰动样方,其余两两之间差异不显著(表2)。土壤容重在高原鼢鼠扰动后表现出下降的趋势。

表1 土壤含水率在不同生境中的单因素方差分析结果(P-value)Table 1 The One-Way ANOVA of soil moisture content in different habitats

图2 不同生境中土壤容重Fig.2 The soil bulk density in different habitats

图3 不同生境中植物地上生物量Fig.3 The aboveground biomass of plants in different habitats

2.3 高原鼢鼠扰动对植物地上生物量的影响

在不同生境类型样方中,植物地上生物量表现为扰动样方>无扰动对照样方>洞道上方>鼠丘(图3),统计分析结果表明,扰动样方和对照样方之间差异不显著,其余生境类型两两组合之间均差异显著(表3)。植物地上生物量在高原鼢鼠扰动相对强烈时显著下降。

2.4 高原鼢鼠扰动对植物地下生物量的影响

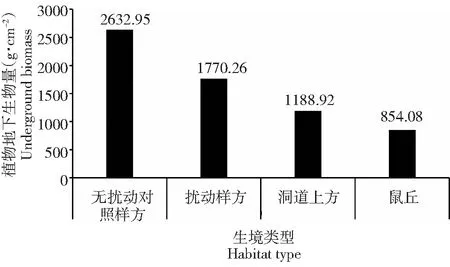

在不同生境类型样方中,植物地下生物量表现为无扰动对照样方>扰动样方>洞道上方>鼠丘(图4),统计分析结果表明,所有生境类型两两组合之间均差异显著(表4)。植物地下生物量随高原鼢鼠扰动强度增加而显著下降。

表2 土壤容重在不同生境中的单因素方差分析结果(P-value)Table 2 The One-Way ANOVA of soil bulk density in different habitats

表3 植物地上生物量在不同生境中的单因素方差分析结果(P-value)Table 3 The One-Way ANOVA of plant aboveground biomass in different habitats

2.5 高原鼢鼠扰动对植物地上、地下生物量分配的影响

在不同生境类型样方中,地下生物量所占总生物量的比例均远大于地上生物量,生物量明显更多地分配到地下部分,且随着高原鼢鼠扰动,地下生物量所占比例呈现出逐步下降的趋势,地上生物量反之(图5)。

3 讨 论

若尔盖高原湿地河流密布,水资源丰富,土壤类型多为泥炭土和沼泽土,良好的水分和土壤条件造就了湿地丰富的物种多样性[11]。在无高原鼢鼠扰动的对照样方中,土壤含水率相对较高(图1),土壤容重适中,创造了有利于植物生长的条件,积累了更高的植物生物量。当高原鼢鼠迁入后,作为典型的青藏高原营地下生活鼠类,其采食、储存食物、挖掘洞道等活动对扰动区域内土壤和植物产生直接或间接的影响。

土壤含水率是土壤性质最重要的指标之一,适度的含水率是植物生长的基本条件,含水率过低会导致植物无法获得足够生存的水分,过高则造成土壤通气不畅,阻碍植物生长。对囊鼠(Geomyidae)[12]、高原鼠兔(Ochotonacurzoniae)[13]等鼠类的研究表明,鼠类挖掘活动频繁将下层土壤上翻至地表,使土壤水分蒸发加速,从而降低土壤含水率,甚至出现土壤类型从肥沃的砂黏土到沙质土的转变。据测算,1只高原鼢鼠每年可将1 t左右的土壤从地下运输到地表[14],同时在地表堆砌形成大量鼠丘,由于鼠丘相对缺乏植被覆盖,且颗粒细碎,有利于水分蒸发,导致鼠丘生境中土壤含水率显著低于其他生境类型。然而,也有部分研究呈现出相反的趋势。在青藏高原海北地区的多年冻土区,当鼠密度为48±4.3只/hm2时,鼠类扰动会显著提升土壤含水率,其原因在于汇聚于土壤表层的水分由于冻土层的阻挡无法向土壤深层渗透,而鼠类挖掘活动能破坏冻土层,有利于土壤涵养水分[15-16]。由此可见,鼠类扰动对土壤含水率的影响趋势在一定程度上取决于研究区域土壤背景。

图4 不同生境中植物地下生物量Fig.4 The underground biomass of plants in different habitats

表4 植物地下生物量在不同生境中的单因素方差分析结果(P-value)Table 4 The One-Way ANOVA of plant underground biomass in different habitats

土壤容重是土壤紧实度的指标之一,综合反映了土壤颗粒和土壤孔隙的状况,土壤越疏松多孔,容重越小,土壤越紧实,容重越大。高原鼢鼠的挖掘活动,可在10~20 cm土壤层形成洞道,影响土壤的透水性和通气性[17],翻动土壤改变了土壤团粒结构,使得土壤颗粒更加细碎,土壤孔隙增大,由此随着高原鼢鼠扰动强度增加,土壤容重呈现下降趋势(图2,表2)。在甘肃省玛曲县的研究也表明,相对于未受干扰区域,随着高原鼢鼠密度增加,土壤容重呈现下降趋势[17]。

图5 不同生境中植物地上、地下生物量占总生物量的比例(生物量分配)Fig.5 The plant biomass allocation ( % of total biomass) in different habitats

植物生物量是草原生态系统生产力的关键指标,是高原鼢鼠生存所必需的食物资源。在营造洞道系统和觅食的过程中,高原鼢鼠以其前爪和特化的上唇从不同方向挖掘土壤,破坏植物根系,尤其降低直根类及根茎类植物的生命力,使之生长发育不良[6]。加之高原鼢鼠在洞道内长期来回穿梭,植物根系无法获得修复,生物量无法积累,从而导致随着高原鼢鼠扰动强度增加,植物地上、地下生物量均显著降低。由于高原鼢鼠食量较大,日食量约 253 g[18],并主要啃食根茎部位,因此地下生物量下降趋势比地上生物量更为显著。在青海省海北地区的研究呈现出相似的结果,高原鼢鼠扰动造成了单子叶、双子叶植物地上生物量和地下生物量均显著下降[6]。在一些地区,高原鼢鼠扰动甚至造成植物生物量无法满足其食物需求而放弃栖息地[19]。

调整生物量分配是实现环境条件利用最大化,或者是最大化避开放牧、鼠类啃食等环境压力的一种植物生存策略。在高寒草甸中,植物生物量的绝大部分集中于地下,但随着高原鼢鼠对植物根系的啃食和挖掘破坏,植物为避免来自地下的高原鼢鼠破坏压力,将更多的生物量转移分配至地上,表现出随着高原鼢鼠扰动强度增加,地上生物量所占总生物量比例逐渐上升的趋势。相应地,当植物受到破坏的压力来自地面时,则将更多的生物量分配转移至地下,比如,在高强度放牧压力下,植物地上部分被大量消耗,则提高地下生物量比例,将更多的同化产物分配到地下部分,以期为放牧过后植物的再生长提供物质和能量储备[20]。

4 结 论

综上所述,在若尔盖高原湿地生态系统中,高原鼢鼠通过采食、挖掘洞道等活动降低了土壤含水率、土壤容重、植物地上生物量和地下生物量,并使得植物生物量在高原鼢鼠扰动后增加了向地上分配的比例,从而可能对区域内生态系统功能产生深远影响。因此,量化研究其影响强度,探讨其影响机制,有利于维持生态平衡,促进生态文明建设,科学制定草地保护政策。

致 谢:项目执行过程中,得到西南民族大学青藏高原基地的大力支持,在此表示感谢!