基于智慧环境的“三生”模式与多维课程体系的创新

关蓓

【摘要】基础教育应该如何借助移动互联网、云计算和物联网等新一代信息技术开展智慧教育?如何构建适应未来发展的学校课程,培养出不仅知识基础扎实,更具有适应未来社会发展诸多能力的创造性人才呢?学校创设数字空间与物理空间无缝衔接的学生智慧成长空间,借助翻转课堂及多板教学实施“三生”课堂教学模式,构建适应未来发展的国家课程与六大校本课程为一体的多维课程体系。

【关键词】智慧环境 “三生”模式 多维课程体系 创新

我们正处在一个不断发展变化的“互联网+”时代,技术的不断进步,知识的迅速更新,全球化进程的加速,大数据时代的到来,都将引发思维模式、教学模式与学习方式、课程设置的变革。面对不断变化的世界和未来社会的需求,教师应该如何构建适应未来发展的学校课程?作为一所有着60多年办学历史和丰厚文化底蕴的学校,武汉市育才小学是中国教育学会教育改革示范基地校、湖北省办学水平示范学校,也是湖北省首批数字化校园示范学校,多年来致力于探索用教育信息化促进素质教育的全面实施,积极思考并探索着如下问题:一是在教学管理方面,如何通过信息技术实现信息管理一体化、流程化和智能化,教学资源的多样化、均衡化分布,为学生构建一个泛在的智慧学习空间,促进学生多样化、个性化的发展;二是在教学应用方面,如何充分利用信息技术准确把握教与学的需求,通过将信息技术与“三生”教学模式有机融合,促进学校课程整体育人功能的提升,实现减负增效、轻负高质的目标;三是在课程设置方面,如何借助移动互联网、云计算和物联网等新一代信息技术开展智慧教育,如何开发以学生可持续发展与幸福成长为目标的多维课程体系,探索国家课程和地方课程的个性化实施,打造学校精品课程。

一、创设数字空间与物理空间无缝衔接的学生智慧成长空间

秉承“给学生最美好的童年,给人生最坚实的起步”的办学理念,学校以“儿童成长需求”为出发点,将校园环境整体规划为儿童成长需求四大满足区:以四季绿色陶冶学生的“儿童与自然友好区”,用温馨提示浸润“真、善、美”的“儿童与人文和谐区”,彰显创造魅力的“儿童与科技实践区”,展现学生特长的“儿童与个性创造区”。从全面提升环境的审美品位和育人功能入手,营造了绿色、环保、生态的文化氛围。

学校建有未来学习中心,为学生搭建“七度发展空间”:学教中心、个性空间、创客工场、育才广场、育才书屋、云之教室、运动天地等,并配备开源硬件、图形化编程、智能机器、创意电子、动漫制作、VR设计、无人机等,为教师、学生提供了创新实践所必需的工具、设备和环境,这些空间成为很多学生课余最流连忘返的地方。学校对环境文化的创设和对教育教学环境的更新都是本着使其效益发挥最大价值的态度,让全校学生都能享用。

借助物联网、大数据、云计算和智慧管理等先进技术,搭建具有移动学习、智慧教室、智慧管理等功能的“智慧育才”平台,无论是班级管理、作业布置,还是和学生家长交流沟通,大部分事务都能“一键式”处理。学校向教师、家长一键发送办公提醒、校园通知,行政人员借助平台上的“电子考勤”功能随时随地对班级课堂教学常规表现情况进行在线考评统计,家长通过手机及时了解孩子每天需要完成的作业和学习状况,实现简单高效且通暢的交流;哪怕是在寒暑假,师生也能通过“智慧育才”平台紧密联系在同一云空间中,教师通过平台进行作业布置、批阅与互动分享,学生以更为丰富多样的形式提交作业,每一位学生和家长都能够轻松查看并进行点赞、评论等互动交流,实现优质教育教学资源的集成与分享。学生的泛在智慧学习以及家校联通的多元评价方式,为小学生创造天性的保护与发展构筑了泛在智慧成长空间。

学校“智慧教育”借助信息技术,实现人的教育的提升和发展。在开启学校教育向智慧型数字校园发展和转变的深度实践探索的过程中,我们逐渐确立了以保护和发展小学生创造天性为理念,通过学校管理模式的变革、物理文化环境的建设、教研方式方法的探索、课程体系的重构等举措,建设了新型“智慧校园”,实现信息技术与学校教育教学的深度融合,使学校成为学生泛在的智慧学习空间、充满人文与自然气息的探索空间、个性化发展的成长空间。

二、借助翻转课堂及多板教学实施“三三三”式“三生”教学模式

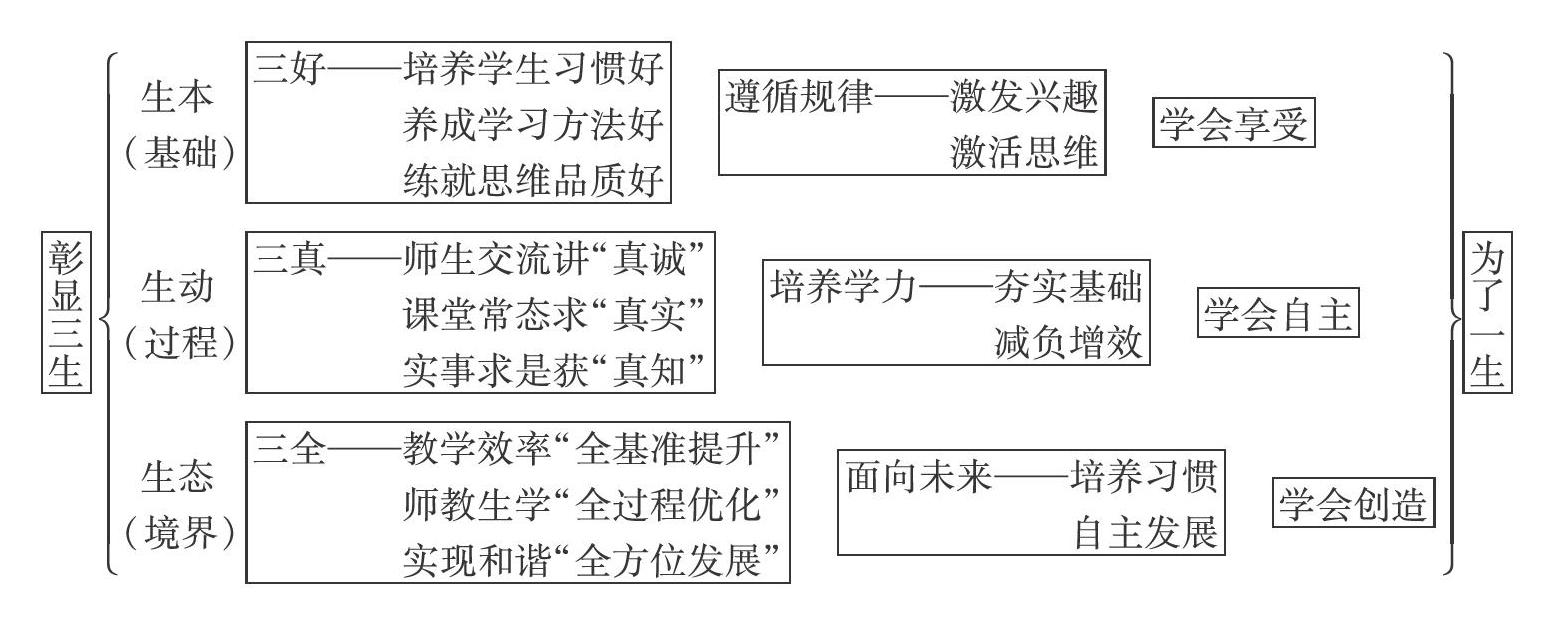

基于学生个性化的长远考量,学校构建了“三生”—“三三三”教学模式,旨在依靠改革培养学生,依靠改革改变课堂,追求高品质的学习活动,追求轻负高效的学习过程,追求提升师生可持续的学习能力,从而实现学生、教师和学校的共同发展,实现生命的幸福。

“三生”教学模式以“生本”为基础,以学定教,减负增效,为学生创造自主学习的空间,让学生学会学习;“生动”是过程、是核心,解放学生,激活思想,是在教师引领下学生自我超越的创造性思维过程,强调学生自主发展;“生态”是境界、是目的,着眼未来,引导学生学会创造。

通过与信息技术相结合,“三生”教学模式以翻转课堂、多板教学的方式加以实施。多板教学即通过多块电子白板交互联动进行教学的现代化教学方式,用以弥补传统课堂缺乏交互的不足,能够营造活跃的课堂氛围,实现“以教为主”的教学模式向“以学为主”的模式转变。学校教师坚持致力于多板教学的研究与实践,真正实现用智能技术助力课堂教学,用重构创新成就智慧育才。

“三生”— “三三三”教学模式,充分利用智能化教育环境,改革传统教育教学模式,创新学习者学习方式,实现数字化、网络化、智能化的教育教学科研、管理、评价和服务,对探索信息技术如何与小学教育有机深入融合具有一定的示范意义。

三、构建国家课程与六大校本课程为一体的多维课程体系

课程是教育改革的关键。课程改革的一个重要任务就是不仅要扎实有效地落实国家课程,更要积极主动地开发具有鲜明校本特色的校本课程。“更新知识观念是一种世界趋势。国际上多数国家、地区与国际组织都认为,以个人发展和终身学习为主体的核心素养模型,应该取代以学科知识结构为核心的传统课程标准体系。”学校充分发挥互联网的支撑作用,思考营造新技术环境下的学习生态,构建多维课程体系。通过国家课程的校本化实施与校本课程的开发,把学习者置于课程中心,让学习与生活联结,在开放的学习环境中培养学生面向未来的能力,在实践中培养学生的核心素养。

对于国家课程,学校引导教师根据地区特点,合理统整教材,“聚焦学生发展核心素养,科学设计学校课程,精心选择教育内容,推进基于核心素养发展的教学改革,落实以人为本的素质教育理念”,拓宽课程资源,加强校本作业研究,开发“校本作业资源库”,落实减负增效,实现 “国家标准”的高质量、个性化实施。在此基础上,我们以学生为本,着眼于学生的认知规律、培养目标和可持续发展,将前期开发的校本课程经过梳理、整合,归纳为生命发展课程、国际合作课程、信息技能课程、艺术人文课程、科技创新课程、体育特色课程等六大校本系列,实现了纵向递进、横向拓宽、先易后难、以点带面、形成课程序列的多维构建特点。通过科学的顶层设计,逐步达成“学校有特色,教学有特点,学生有特长”,有效促进了学生的多样发展,内化了校园的多元文化。

学校充分利用外购资源与校本资源,根据学校课程设置及学生需求,用“多维”的视角推进课程改革,开展跨学科学习;通过横向、纵向主题式协同发展,提升学生的综合素养;通过学生自主选课系统,拓宽学生的学习视野,促进学生的个性发展,实现学生核心素养的提升,形成完整的专业体系、课程体系。建设基于资源学习、评价、交互的网络学习平台,方便师生随时随地学习。逐步推行视频公开课和开放课程,实现社会化培训,创新教学模式,服务社会公众。

四、建立评价目标多元化、方法多样化的发展性课程评价体系

课程评价是课程实现学生学习价值的指向标。完善课程设置、激励学生学习和改进教师教学是课程评价的目的。从师生的发展出发,建立评价目标多元化、评价方法多样化的发展性课程评价体系是学校课程建设中的重要环节。

制定育才小学《国家课程实施评价量表》,聚焦有效教学,对备课、上课、作业,对教材内容的整合、创造教育理念的滲透、有效校本作业的设计等方面制定评价标准。通过评价,促进教师根据学校特色、学生基础、培养目标调整教学行为,提高教育教学质量。

制定育才小学《校本课程评价量表》,对开设的校本课程的目标达成度、教材的编写质量、办学理念的体现、学生对课程实施的满意度等方面制定评价指标体系与评价标准。通过评价,有效推进学校的课程建设,推进一批优质课程的发展。

选取实验班级,试用EduBrain教学分析系统,在教室内安装相应的设备,每节课通过身份特征识别、情感计算和行为识别等技术,“把每一节课都装进口袋里”,对学生情感、发言和行为等教学过程数据进行自动化的采集和分析,帮助教师即时了解所有学生的课堂状态和关键信息,从而进行及时的课程内容及教学策略调整,提高教学实效。学校利用数据分析引擎探索“AI+教育”,实现全自动、精细化的管理。

对于课程改革,学校的思路异常清晰:以学生为本,着眼于学生的认知规律、培养目标和可持续发展,进行科学的顶层设计,让课程真正服务于学生,引导学生逐步在和谐中传承、创新、发展。任何课程,不论是国家课程,还是地方课程,都必须回到学校这个具体的教育教学环境中才有意义。面向“互联网+”新时代,学校课程的重构和创新仅仅只是一个开始,我们在学习,我们在思考,我们在尝试,我们在探索。

【参考文献】

[1]《人民教育》编辑部.核心素养:重构未来教育图景[J].教育研究与评论(中学教育教学),2015(7).

[2]柳夕浪.从“素质”到“核心素养”——关于“培养什么样的人”的进一步追问[ J ].教育科学研究,2014(3).