五四批孔的影响及其限度(1916 ~1920)——以“《新青年》读者”的反应为切入点

李先明

(曲阜师范大学 历史文化学院,曲阜 273165)

在文化保守主义声名鹊起的当下,关于五四批孔①五四批孔是一种约定俗成的称谓,其实它指的是1915 年9 月(《新青年》创刊)到1920 年9 月(《新青年》成为中国共产党上海发起组织的机关刊物,“反孔”问题迅速淡出了新文化运动的视野)间,陈独秀等“新派”知识分子对孔子儒学进行的前所未有的冲击和批判。下文因行文需要,“五四批孔”与陈独秀等“新派”人物“批孔非儒”、陈独秀等人“打孔家店”等几种称谓将交替使用,其内涵所指是完全相同的。“激进”抑或“偏激”的判断似乎已成定谳而不容置疑。但问题在于,极而言之的批孔在当时是否产生以及在多大程度上产生了惊世骇俗的社会影响,则是一个有待考察辨析的历史命题。对此,以往(主要是1990 年代以前)有些论者受革命史观之传统叙事模式的影响,充分肯定五四批孔狂飙的意义和作用,认为这种激烈而决绝的反孔方式,经过“几个回合”鏖战就取得了反“封建”思想的胜利。②参见徐宗勉、朱成甲:《论“五四”时期的反封建思想革命》,《历史研究》1979 年第5 期;李超英:《也谈打倒孔家店》,《贵州文史论丛》1987 年第5 期;徐顽强:《评“五四”时期的“打倒孔家店”》,《湖北大学学报》1992 年第2 期;郑大华:《民国思想史论》,北京:社会科学文献出版社,2010年,第106 页。但最近二十多年以来,受西方后现代史学思潮的影响,陈独秀等“新派”人物的“批孔非儒”作为反“封建”的光辉形象正在被颠覆和否定,其中最具代表性的观点,即是认为五四新文化运动时期的批孔非儒,裹挟在全盘性反传统主义的声浪中,导致了中国传统文化的“断裂”,造成了扫荡中华文化命脉的历史性灾难。③转引自林甘泉:《孔子与二十世纪中国》,《哲学研究》2008 年第4 期;陈卫平:《新文化运动传统之辩析》,《中国社会科学》2015 年第11 期;左玉河:《反传统、激进主义与五四新文化运动》,《中国社会科学报》2017 年5 月23 日,第8 版。上述两种说法在价值判断取向上貌似处于对立的两极,但实则共享一个最基本的前提预设——都认定陈独秀等人的批孔非儒或曰五四批孔造成了“打倒孔家店”之实。五四批孔作为一场思想文化运动,其时是否果真具有如此之大的影响力或曰摧毁力?笔者在翻检新文化运动中最有影响力和最具标志性的刊物——《新青年》之“通信”专栏所刊发的读者来信时,发现“读者反应”所折射出的五四批孔的影响力并非如后人想象得那么大。换言之,五四以后的学人在谈及五四批孔这段思想史的公案时往往存在着过度阐释的嫌疑。

作为《新青年》最具创意的栏目,“通信”专栏刊发了大量的读者来信,其中有不少来信的内容涉及对陈独秀等人之“批孔”檄文的认知与反应。可以说,考量五四批孔对时人作用和影响的效度,信息量最丰富的莫过于《新青年》“通信”栏刊载的读者来信。这些读者来信特有的即时性、真实性,是当时读者关注和参与“批孔”问题论争的直接见证,是还原五四批孔“即时”影响的最好文本。透过它,我们可以管窥五四批孔乃至整个新文化运动在当时产生了什么样的反响和影响。鉴于此,笔者以《新青年》“通信”栏所刊载的读者来信为切入点,来探讨“《新青年》读者”①“《新青年》读者”是一个很宽泛的概念,泛指一切读过《新青年》的人。而本文特指的是五四新文化运动时期,读到《新青年》后,有意愿、有能力给《新青年》写信的读者。是如何看待那些“老先生”们“批孔非儒”的,以及他们在与这些“老先生”们进行“对话”后其思想在多大程度上发生了变化,并在此基础上对五四批孔在“当时”所产生的影响力做出符合历史事实的客观评价。不当之处,敬祈方家指正。

一、“《新青年》读者”对“反孔”问题认知的不同面向

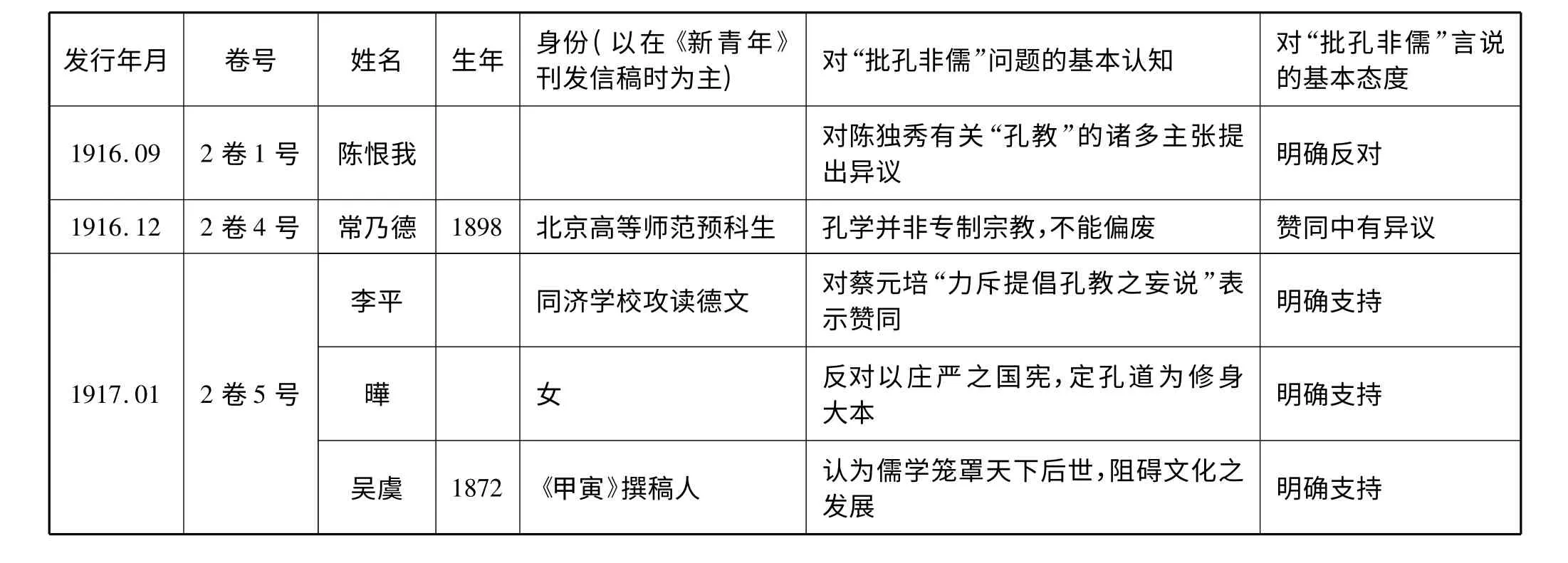

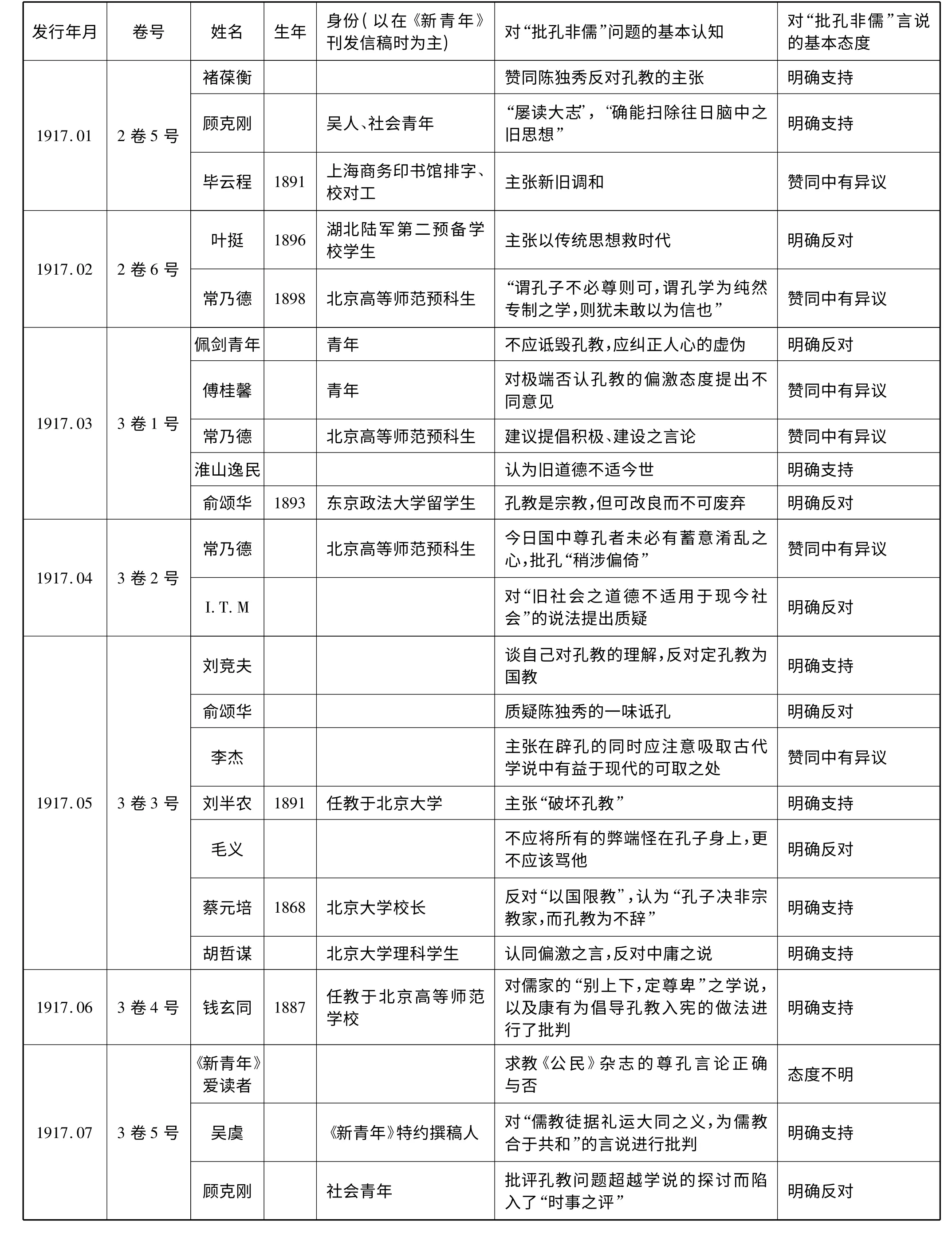

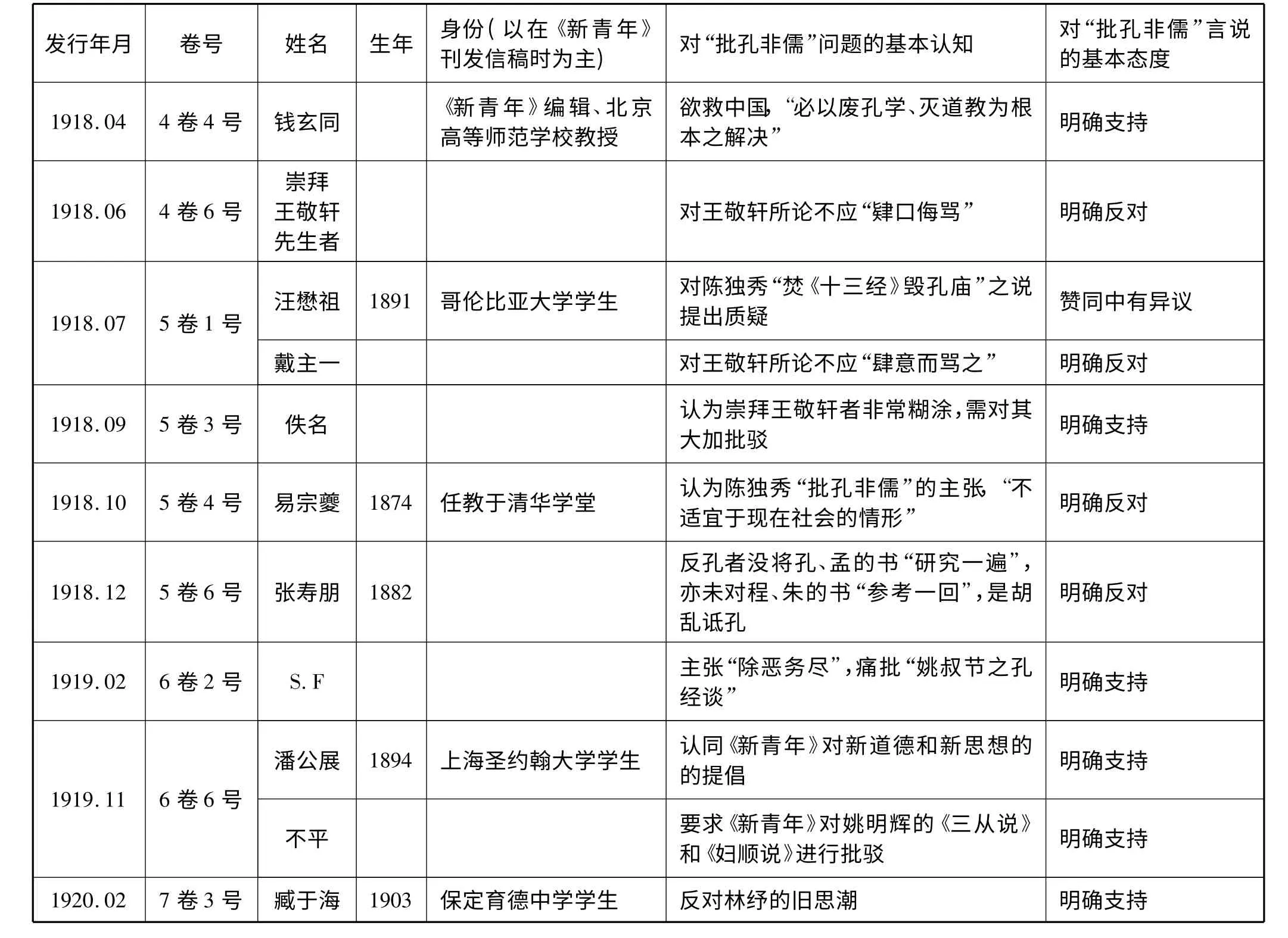

“批孔”或曰“反孔”是五四新文化运动中备受关注的话题之一。那么,五四“批孔”在当时引发了怎样的社会反响,理应是一个值得关注的问题。而作为《新青年》最具创意的栏目——“通信一门”,亦即“通信”专栏的设置,为这一问题的解答提供了可能。从1915 年9 月创刊至1926 年7 月终刊,《新青年》杂志共出刊11 卷63 号。“以为质析疑难、发舒意见之用”的“通信”(包括“读者论坛”)一栏,除1 卷5 号,6 卷5 号,7 卷1、2、4 号,8 卷4、5、6 号,9 卷l、5 号,10 卷1、2、3 号,11 卷1、2、3、4 号,共17 号未设外,其余各号均有,共计读者来信225 封(篇)。其中至少有39封来信的内容涉及对陈独秀等人“批孔非儒”问题的回应与评价。②这些信件有专门对陈独秀等人的“批孔非儒”问题进行回应和评价的,也有在探讨其他问题时涉及“批孔非儒”问题的,本文将这类来信统统定义为“评孔”类读者来信。应该说,“评孔”类读者来信当有广义和狭义之分。从广义上来说,泛指涉及与“批孔非儒”问题相关的,包括但不限于探讨诸如孔子、儒学、孔教、文学、戏剧等一切与传统文化问题有关的读者来信;从狭义上来说,仅指与孔子、儒学以及与之密切相关的旧思想、旧道德的读者来信。本文所提到的“评孔”类读者来信,指的是后者,且不包括《新青年》第4 卷第3 号刊出的钱玄同化名“王敬轩”写给《新青年》编辑部的信,因为其非真正读者,而是与刘半农唱的“双簧戏”,故本文不将这篇作伪的“读者来信”列入在内。这些“发舒意见”的“评孔”类读者来信,是五四批孔引发社会反响的直接见证。为便于了解“《新青年》读者”对“反孔”问题认知或回应的不同面相,兹列表如下③资料来源:此表根据《新青年》(1 ~11 卷)和检索“超星读秀”知识库、全国报刊索引数据库的相关内容统计而成,空缺的年份表示该年份无相关文章。:

发行年月 卷号 姓名 生年 身份(以在《新青年》刊发信稿时为主) 对“批孔非儒”问题的基本认知 对“批孔非儒”言说的基本态度1916.09 2 卷1 号 陈恨我 对陈独秀有关“孔教”的诸多主张提出异议明确反对1916.12 2 卷4 号 常乃德 1898 北京高等师范预科生 孔学并非专制宗教,不能偏废 赞同中有异议李平 同济学校攻读德文 对蔡元培“力斥提倡孔教之妄说”表示赞同明确支持1917.01 2 卷5 号曄女反对以庄严之国宪,定孔道为修身大本明确支持吴虞 1872 《甲寅》撰稿人 认为儒学笼罩天下后世,阻碍文化之发展明确支持

(续表)

(续表)

综观上表可见,《新青年》“通信”栏刊发“评孔”类读者来信共计39 篇之多。其中,1 卷1 号到1 卷6号的《新青年》“通信”栏未有刊发任何“评孔”类读者来信;2 卷1 号到3 卷6 号的《新青年》“通信”栏刊发了大量的“评孔”类来信,计有28 篇,占“评孔”类信件总数的71.8%;4 卷1 号到7 卷3 号的《新青年》“通信”栏总计刊发了11 篇“评孔”类来信,占“评孔”类信件总数的28.2%;7 卷3 号一直到11 卷4 号的《新青年》“通信”栏未有刊发任何“评孔”类来信。

进一步统计上表的数据表明,在39 封“评孔”类读者来信中,计有18 封来信对陈独秀等人“批孔非儒”的思想主张表示明确支持,占“评孔”类信件总数的46.2%。这一类读者来信都无一例外地对陈独秀等人“批孔非儒”的思想主张进行了正面的回应,但其立意、角度有所不同,大体可以分为以下三类①有的来信内容可能同时包含2 个或2 个以上的思想主题,笔者在分类时依据最为主要的立意来进行划分。:一是对陈独秀等人反对孔教的主张进行正面回应,这一类读者来信计有8 篇;二是对陈独秀等人批判旧道德、旧思想的主张进行正面回应,计有5 篇;三是对陈独秀等人极言批孔的偏激之辞进行正面回应,计有4 篇。

表示明确反对的来信计有11 篇,占“评孔”类信件总数的28.2%。这类读者来信按其立意或角度,亦可分为三类:一是反对陈独秀的“孔教”批判,这一类读者来信计有5 篇;二是直言孔子的好处,反对陈独秀等人对旧思想、旧道德的批判,计有3 篇;三是反对陈独秀等人极而言之的批孔主张,计有3 篇。

赞同中有异议的来信计有8 篇,占“评孔”类信件总数的20.5%。大体来看,这类读者或读者来信较为持中,认为陈独秀等人“批孔非儒”的主张有其合理性、正当性,但却“矫枉过正,有失偏颇”。

态度不明朗的来信计有2 篇,占“评孔”类信件总数的5.1%。这一类读者尽管在来信中言及孔子、儒学或孔教问题,但因其“质析疑难”的言辞中没有流露出较为明确的价值取向,故特列此分类。

此外,尚需说明的是,在39 篇“评孔”类读者来信中,多为1 人1 篇,但亦有1 人多篇的,如:常乃德就先后有4 篇,俞颂华、顾克刚、吴虞、钱玄同则分别有2篇。据此,如果按“评孔”类来信读者人数统计,则计有32 人,其中有15 人对陈独秀等人“批孔非儒”的思想主张表示明确支持、10 人明确反对、6 人赞同中有异议、1 人先支持后反对、2 人态度不明。

二、“《新青年》读者”参与反孔问题讨论之后的思想变化

如前所述,面对陈独秀等“新派”知识分子的极言批孔,一些来自大都市的有文化、有知识的青年及中年男性群体,特别是青年人纷纷致信《新青年》。这些来信来稿在一定程度上呈现了当时的杂志读者对“反孔”问题的认知和态度,有学者形象地将其称为“思想草稿”。①参见陈平原:《思想史视野中的文学——〈新青年〉研究》(下),《中国现代文学研究丛刊》2003 年第1 期。针对这些评孔类“思想草稿”,陈独秀等编辑同人大多一一答复。那么,在编、读往来,或者说在《新青年》读者参与反孔问题讨论之后,其思想有无变化以及有什么变化,自是管窥五四批孔影响力及其效度的最佳视点。而一些读者,诸如常乃德、俞颂华、顾克刚前前后后的多次来信来稿则实录下了他们思想变与不变的轨迹。②除上述三位读者多次致信《新青年》参与反孔问题讨论,能够反映这些读者前后思想变与不变的轨迹之外,尚有吴虞、钱玄同先后两次致信《新青年》探讨孔子儒学问题。但就吴虞而言,其所以投信投稿响应陈独秀等人的“非孔”言说,是源于其已有的思想基础,而非陈独秀“批孔非儒”的影响使然。事实上,早在民国肇始之前,吴虞就已经发表了大量“批孔非儒”的文章,也正因为如此,胡适才誉其为“只手打孔家店的老英雄”。且吴虞“批孔非儒”的思想主张贯穿于新文化运动的始终,前后没有多少变化,故本节不将其列入考察的范围之内。就钱玄同而言,他在2 卷4 号的《新青年》“通信”栏刊发第1 篇有关“批孔非儒”的信稿时,尚是读者身份,但在3 卷2 号的《新青年》“通信”栏刊发第2 篇“非孔”的信稿时,他已成为《新青年》的编辑,其身份亦非真正意义上的“读者”,故考察“《新青年》读者”参与“反孔”问题“讨论”之后的思想变化这一命题时,本文亦不将其列入在内。

(一)常乃德——一个《新青年》塑造的“新青年”?

常乃德(1898 ~1947),山西榆次人,1916 ~1920年间在北京高等师范学校(北京师范大学前身,笔者注)史地部就读,是中国近代思想史上颇有见地和影响的人物,葛兆光先生称其为“思想史研究历程中薄薄的一页”。③葛兆光:《思想史研究历程中薄薄的一页——常乃德和〈中国思想小史〉》,《江海学刊》2004 年第5 期。

常乃德自1916 年进入北京高等师范学校读书后,曾先后4 次在《新青年》“通信”栏刊发信稿,表达对反孔问题的认知和立场。他的第一封信刊发于2卷4 号《新青年》的“通信”栏上,该信件开篇即指出:“先生之驳康书是也,独其中有‘孔教与帝制有不可离散之因缘’一语……窃以为过矣。”其言外之意,“真正孔子之教”并非专制宗教,不能与“汉宋儒者以及今之号为孔教孔道诸会所依傍之孔教”混为一谈。④常乃德:《致陈独秀》,《新青年》第2 卷第4 号,1916 年12 月1 日,“通信”,第4 页。陈独秀则答称:将孔教进行原始孔教与后世孔教的区分是没有道理的,因为后世孔教的“根本教义,与原始教主之说不殊”,原始孔教“先在性地”携带着专制的“毒素”,后世孔教不过是其逻辑过程的展开而已。⑤陈独秀:《答常乃德》,《新青年》第2 卷第4 号,1916 年12 月1 日,“通信”,第5 ~6 页。但常乃德显然没有认同和接受陈独秀的说法,他随后在2 卷6 号上的《新青年》“通信”栏上,继续就“孔教与专制”的关系这一命题,阐述自己的观点:“谓唐宋诸儒所学与孔道之一部适相吻合,可也;谓孔道之一部与帝制有关,亦犹可也;遂谓孔道即与帝制有不可离散之因缘,是以分概全,未为可也。”⑥常乃德:《致陈独秀》,《新青年》第2 卷第6 号,1917 年2 月1 日,“通信”,第7 页。由此可见,一些学者认为常乃德在致《新青年》“通信”栏的第二封信中已表现出与陈独秀求同存异的趋向的判断,是不符合客观事实的。⑦杨华丽认为,常乃德第2 封《致陈独秀》信中的“故先生谓孔子不必尊,仆亦谓孔子不必尊”这句话已经明显表现出常乃德求同存异的趋向(杨华丽:《“打倒孔家店”研究》,北京:人民出版社,2014 年,第136 页)。笔者认为,这种判断显然是有问题的,因为常乃德在第一次致陈独秀的信中就明显表达了对陈独秀“非孔”言说的部分认同和“孔子不必尊”的观点,所谓“先生之驳康书是也”。

不唯宁是,常乃德与陈独秀的论辩并未就此终止,且之后双方的分歧越来越大。在3 卷1 号的《新青年》“通信”栏刊发的来信中,常乃德以家族制度为例,表示极不赞同“所谓不经破坏,不能建设一语”,建议陈独秀“提倡积极之言论,不提倡消极之言论,提倡建设之言论,不提倡破坏之言论”。①常乃德:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第15 页。陈独秀则答称,欲建设“必先以破坏也。惟破坏略见成效时,则不可不急急从事建设,为之模范,以安社会心理之恐怖作用”。②陈独秀:《答常乃德》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第15 页。在3 卷2 号的《新青年》“通信”栏上,双方再次发生“碰撞”,常乃德仍坚持己见,陈独秀则答称:“足下平论孔教,渐近真相,进步之速,至可钦也”。③陈独秀:《答常乃德》,《新青年》第3 卷第2 号,1917 年4 月1 日,“通信”,第2 页。陈独秀此番断语往往成为后人判定常氏思想转变的最强证词,④参见杨华丽:《“打倒孔家店”研究》,第138、135 页。但“渐近真相”毕竟没有“达到真相”,事实上是否“渐近真相”也只是陈独秀的一面之辞。细读3 卷2 号的《新青年》“通信”栏上所载两者的往复案文便会发现,双方的“思想”远未趋于统一。首先,常乃德认为孔子之道仍有其价值,所谓“孔子为积极建设派,与老、扬之消极破坏者不同;为渐进派,与庄墨之急进派亦不同耳”。⑤常乃德:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第2 号,1917 年4 月1 日,“通信”,第1 页。而陈独秀则认为,孔教“果实行于今之社会,不徒无益而且有害,吾人当悍然废弃之,不当有所顾惜”。⑥陈独秀:《答常乃德》,《新青年》第3 卷第2 号,1917 年4 月1 日,“通信”,第2 页。其次,常氏对陈独秀基于现实立论的孔教观提出了质疑,所谓“今日反对、赞成两方,各旗鼓相当,所缺者局外中立之人,据学理以平亭两造者耳。若公断之言稍涉偏倚,则不惟无以折尊孔者之心,诚恐意见所激,则解决此问题之法将不在学理而在他种之势力,此岂吾人所欲乎”?⑦常乃德:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第2 号,1917 年4 月1 日,“通信”,第1 页。陈独秀则答称:“据学理以平亭两造,惟当较其是非而下论断,偏倚与否,殊无虑及之理由。若恐学理是非之讨论过明,或激成他种势力之反抗,则吾辈学者尚有何讨论学理之余地乎?学理而至为他种势力所拥护、所利用,此孔教之所以一文不值也”。⑧陈独秀:《答常乃德》,《新青年》第3 卷第2 号,1917 年4 月1 日,“通信”,第2 页。以此观来,直到3卷2 号的《新青年》“通信”栏刊发常乃德和陈独秀最后的往复来信为止,双方在对孔教问题的认知上仍然存在着明显的分歧。

上述种种事实表明,那种视常乃德是《新青年》塑造“新青年”的典型案例的看法,颇为牵强。而想当然认为常乃德在编、读往来之后,其对“反孔”问题的认知发生了由“异议”到“赞同”的180 度的尊反转换的说法更是站不住脚的。⑨参见杨华丽:《“打倒孔家店”研究》,第138、135 页。

(二)俞颂华——一个《新青年》难以塑造的“新青年”

俞颂华(1893 ~1947),江苏太仓人,1915 ~1918年间在日本东京法政大学社会学专业就读,可谓是“《新青年》读者”中海外留学群体的代表者。

俞颂华基于现代西方及日本的社会学思想的知识谱系,对陈独秀极而言之的孔教论持有异议,认为孔教是宗教,宗教尤其是孔教之于中国社会仍有其正面价值,但可改良而不可废弃。他在3 卷1 号的《新青年》“通信”栏所刊发的致陈独秀的信中,就明确表达了这一观点。该文首先对陈独秀反对孔教为教的论说进行诘难:“孔教二字,殊不能成一名词,此诚不失为一种见解。然窃尝闻宗教云者,以信仰之形式,规定人生之行为,其为类甚多,如以神为标准而言,则有多神的、单一神的、复一神的之分;依教义为标准而言,则有伦理的与非伦理的之判。……先生所引文行忠信、不论死生、不语鬼神云云,不足为孔教非宗教之证,特孔教为凡神的伦理的宗教已耳”。⑩俞颂华:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第20 ~21、21 页。紧接着,该文又对陈独秀所主张的孔子之道不适合现代社会当予以废弃的观点进行了批驳,所谓“至孔子之教义,固有不合现代生活者存。然在他教,亦不免此,特他教有嬗蜕,而孔教仍旧贯,此乃宗教发达与否之问题,非关教义之本质也。孔子教义,自有其不可诬者,择其善者而从之,其不善者而改之,与时递变,滋长增荣,是则昌明孔教者应有事也”。最后,该文以胡适所倡导的“文学改良”为例指出:“夫一国文化,自有特质。知文学可改良而不可废弃,则知孔教亦可改良而不可废弃矣”。⑪俞颂华:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第20 ~21、21 页。

针对俞颂华“理精语晰”的来信辩难,陈独秀在同一号《新青年》上以比较温和的语气回文详细申述了他反对孔教为教、孔教必当废弃的理由。首先,在陈独秀看来,“宗教之根本作用,重在出世间,使人生扰攘之精神有所寄托耳。……孔子不语神怪,不知生死,则孔教自非宗教。儒家虽有鬼神体物不遗之说,骤观之似近泛神教,然鄙意此所谓鬼神,与《周易》一阴一阳之谓道相同,非宗教家所谓有命令的拟人格的主宰之神也。即以孔教属之泛神教,是否可目为纯正宗教,尚属疑问。至‘伦理的宗教’之说倘能成立,则世界古今伦理学者、哲学者,无一非宗教家,有是理乎”?①陈独秀:《答俞颂华》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第22 ~23、23 ~24 页。在阐释了反对孔教为教的理由之后,陈独秀紧接着又对俞颂华的“只可改良不可废弃”的观点进行了回应:“孔教之义,足下亦不满之,惟谓孔教等诸古代文学,只可改良不可废弃,此殊不然。教义为无形的,而文学乃无形的(思想部分)而兼有形的(文字部分)。足下对于文学改良之意见,非谓废其无形的部分而存其有形的部分乎?由斯以谈,则孔教与旧文学同一可改良不可废弃之说,未必有当矣。……来书意谓‘数千年历史上有力之孔教,为吾国精神上无形统一人心之具,不必汲汲提倡废弃’,是说也,乃保存孔教者所持最能动人之理由,亦即鄙人所以主张孔教必当废弃之理由。此事虽奇,实孔教问题之中心也。孔教为吾国历史上有力之学说,为吾人精神上无形统一人心之具,鄙人皆绝对承认之,而不怀丝毫疑义。……及今不图根本之革新,仍欲以封建时代宗法社会之孔教统一全国之人心,据已往之成绩,推方来之效果,将何以适应生存于二十世纪之世界乎?”②陈独秀:《答俞颂华》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第22 ~23、23 ~24 页。

但陈独秀洋洋洒洒的这1800 多字的长篇幅回信并未获得俞颂华的认同,他在3 卷3 号的《新青年》上再次致信陈独秀,声言:“今尊论之前提,与仆之所持者大相径庭,所得结论,缘是异趣,似无复讨论之余地,然又不能已于言者”。紧接着,俞颂华将之前的观点略作补充,重申了其“孔教为凡神的伦理的宗教”、“孔教亦可改良而不可废弃”的观点。③俞颂华:《致陈独秀》,第3 卷第3 号,1917 年5 月1 日,“通信”,第10 ~11 页。陈独秀亦再次回文对俞颂华的观点逐一进行辩驳,重申了其孔教为教化之教,而非宗教之教以及“起而根本排斥之”的既往认知。④陈独秀:《答俞颂华》,第3 卷第3 号,1917 年5 月1 日,“通信”,第12 ~13 页。可以说,与第一次两者的往复案文相比,这一次双方的立论和互辩无甚新意。陈独秀在这次答信的末尾注上了“高见如何,尚希续教”的谦词,而俞颂华未有再次致信。但可以想见的是,恰如第一次往复案文中双方没有达成共识一样,陈独秀的第二次答信,亦断不会获得俞颂华的认同。⑤俞颂华后来尽瘁新闻事业,未有留下有关这段公案的任何回忆文字,但从其日后著述的一些文章来看,他显然自始至终未接受陈独秀的孔教观。而仅从这一个角度上来说,俞颂华则可以说是一个《新青年》难以塑造的“新青年”。

(三)顾克刚——一个《新青年》失去的“新青年”

顾克刚,生卒年不详,他渴求知识、不断学习,是《新青年》众生像中追求进步之社会青年的典型代表。

顾克刚在“通信”栏上一经登场,其思想倾向就表现出与《新青年》共同的话语旨归。他刊发在2 卷5号的《新青年》“通信”栏上的首封来信,大赞“先生挽救青年之功”,称“脑筋中己满贮旧式思想”的他“一读大志,如当头受一棒喝,恍然悟青年之价值,西法之效用,腐旧之当废,新鲜之当迎。于是连续购买,如病者之吸收新鲜空气,必将浊气吐出,迄今虽不能如先生所云之完全新青年,然自认确能扫除往日脑中之旧式思想,此非先生挽救青年之功而谁哉”。⑥顾克刚:《致陈独秀》,《新青年》第2 卷第5 号,1917 年1 月1 日,“通信”,第5 ~6 页。陈独秀则谦逊地回信说:“读本志而急知趋舍如足下者,诚堪钦佩”,并表示怕自己才识学浅,令读者失望。⑦陈独秀:《答顾克刚》,《新青年》第2 卷第5 号,1917 年1 月1 日,“通信”,第6 页。不难看出,此番往答仿若一名《新青年》读者与编辑往复的教科书式的应答,折射出了彼时顾克刚对陈独秀新式思想的接受与认同。

颇有意味的是,顾克刚“披读大志已一年有半”后刊发在3 卷5 号的《新青年》“通信”栏上的第二封来信声称,“鄙人近来细阅大志,似乎三卷之内容,不若二卷;而二卷《新青年》犹不若一卷之青年杂志也”。因为在他看来,“一卷之文重学说,二三卷之文重时事。述学说者,根本之图也;评时事者,逐末之举也。教诲青年,当以纯正学说巩固其基础,不当参以时政,乱其思想也(即以孔教问题而论,若是否可为青年修身之大本,固在学说范围;至于是否可定为国教,已入政治范围矣。若《东西民族根本思想之差异》及《伦理的觉悟》等文,固学说之论也;至于驳康氏书及《孔教与宪法》等文,则时势之评也)”。①顾克刚:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第5 号,1917 年7 月1 日,“通信”,第6 页。陈独秀对此反映甚为强烈,他答称:“本志主旨,固不在批评时政,青年修养,亦不在讨论政治,然有关国命存亡之大政,安忍默不一言?政治思想学说,亦重要思想学说之一,又何故必如尊函限制之严,无一语拦入政治时事范围而后可也?德意志、俄罗斯之革新,皆其邦青年学生活动之力为多。若夫博学而不能致用,漠视实际上生活之凉血动物,乃中国旧式之书生,非二十世纪之新青年也。”②陈独秀:《答顾克刚》,《新青年》第3 卷第5 号,1917 年7 月1 日,“通信”,第6 页。从陈独秀的答复来看,无异于承认和证实了顾克刚来信所说的《新青年》在“孔教”问题上从重学说转为重时势的判断。尽管陈独秀解释自己这是迫不得已之举,但对于坚持在“孔教”问题上重学说而不重时势的顾克刚来说,这是他所不能接受的。或许正因为如此,自这封来信之后,顾克刚的身影就谜一般地完全逸出了新文化运动的视野。

虽然顾克刚只在《新青年》“通信”栏上刊发了两封信稿,但从中清晰可见他对陈独秀等人的“反孔”问题从肯定、期望到失望的演替过程。于此,可以说,他既是《新青年》的“新青年”,又是《新青年》失去的“新青年”。

三、五四批孔的影响及其限度

《新青年》“通信”栏所刊发的“评孔”类读者来信,是时人对陈独秀等新派人物反孔言说的反馈与回应;反过来讲,从这些读者反馈与回应的情况,亦可洞见陈独秀等人的“批孔非儒”在当时所产生的实际影响的效度。

从《新青年》读者“即时”反馈与回应的情况来看,陈独秀等人“批孔非儒”的影响和作用是显而易见的。恰如一些学者所言,《新青年》设置“通信”这一颇具创意的特色栏目,意在通过“通信”沟通与读者的联系,扩大刊物的阅读面和影响力。然而“本志出版半载”,却应者寥寥。③陈独秀:《答陈恨我》,《新青年》第2 卷第1 号,1916 年9 月1 日,“通信”,第8 页。直到《新青年》刊发一系列“批孔”“反孔”的檄文之后,才引发了“众声喧哗”,一时间“发抒意见”的“评孔”类读者来信高达39 封。凡此充分说明时人对“与时俗相左”的“批孔”言说之关注度是非常高的。在这些信件中,有不少读者谈到陈独秀等人的批孔言说带给他们的深刻影响,诸如:贵志“反对孔教,尤能发扬真理,促使一般中国国教之迷者,作当头喝棒也”。④褚葆衡:《致记者》,《新青年》第2 卷第5 号,1917 年1 月1 日,“通信”,第5 ~6 页。“屡读大志,获益良深。……迄今虽不能如先生所云之新青年。然自认确能扫除往日脑中之旧式思想,此非先生挽救青年之功而谁哉”。⑤顾克刚:《致陈独秀》,《新青年》第2 卷第5 号,1917 年1 月1 日,“通信”,第5 ~6 页。“久诵大著,知先生于孔教问题,多所论列。崇论宏议,鞭策人心,钦仰无似”!⑥傅桂馨:《致陈独秀》,《新青年》第3 卷第1 号,1917 年3 月1 日,“通信”,第13 页。“贵杂志提倡新道德,灌输新思想,建设新文学,真不愧为‘新青年’。我自从读《新青年》,不到一年,觉得完全改变了旧日的态度,就是我朋友之中和我一样被感化的也不少,可见《新青年》是今日国中一线的曙光。要拯救中国的青年,跳出旧家庭、旧社会束缚的势力,重新做他们的‘人’,全靠这《新青年》了!”⑦潘公展:《致记者·关于新闻学的三件事》,《新青年》第6 卷第6 号,1919 年11 月15 日,“通信”,第638 页。等等,不一而足。

五四批孔对《新青年》读者的影响和作用不可谓不大,但在看待这一影响和作用时却不宜放大。然而五四之后,特别是新中国成立以来的一些历史书写造成了这样一种主观印象:五四新文化派“打孔家店”的大旗一举,顿时从者如流,应者云集,“封建”文化势力霎那间偃旗息鼓,败下阵来。⑧这样一种主观印象的生成,根源于国内学界长期以来历史叙述的偏颇性。在五四之后,特别是新中国成立后的很长一段时间里,人们言及五四批孔,总是为其贴上革命、正义、进步的标签,而尊孔势力则总是被定格在五四批孔的对立面受到批判和否定。由是,为证明革命、正义、进步必胜的历史法则,五四批孔的影响和作用就被有意无意地放大了;与之相反,尊孔势力(包括孔教派以及林纾、杜亚泉等文化保守派)则往往被描述成反动、落后的代名词,在与新文化相遇时,因缺乏“对垒的能耐”,而迅速败下阵来。参见徐宗勉、朱成甲:《论“五四”时期的反封建思想革命》,《历史研究》1979 年第5 期;李超英:《也谈打倒孔家店》,《贵州文史论丛》1987 年第5 期;徐顽强:《评“五四”时期的“打倒孔家店”》,《湖北大学学报》1992 年第2 期。在一定程度上,抑或正是过分放大五四批孔影响力的后世叙事,为后来一些受后现代思潮影响的海内外学人“解构五四”提供了口实。事实上,直到今天为止,仍有一些海内外学者念兹在兹,对“五四批孔造成中华文化断裂”说情有独钟。于此,如何贴近历史现场,从历史的而非既定的观念出发对五四批孔所产生的实际影响特别是其影响限度加以审视,尤为必要。

重新回到历史现场,仔细解读《新青年》读者来信便会发现,陈独秀等人“言辞峻急”的“讨孔”檄文的确引发了众多读者的回应。但是,这些回应并非与陈独秀等人“批孔非儒”的思想主张亦步亦趋,而是呈现出支持、反对、赞同中有异议、态度不明等四种不同面相。且明确表示支持陈独秀等人“批孔”言说的信件有18 封,亦非处于绝对优势,占39 封“评孔”类读者来信的46. 2%。如果把吴虞、钱玄同等成为《新青年》特约撰稿人或编辑之后的2 封来信排除在外,①从严格意义上来说,《新青年》特约撰稿人或编辑并不是真正意义上的“读者”,故此探讨读者来信或读者的反应,亦可将其排除在外。那么明确表示支持“非孔”的读者来信有16 封,仅占41%。与之相对应,明确反对“非孔”和虽赞同但却有异议的来信加起来共有19 封,占48.7%。由此可见,陈独秀等人的“讨孔”檄文在当时所产生的反馈并非总是正面的,且偏于负面的反应占了相当大的比例,仅此便足以证明五四批孔造成“打倒孔家店”之实的观点是站不住脚的。

更为重要的是,详考五四新文化运动时期,常乃德、俞颂华、顾克刚等一众读者在参与反孔问题讨论之后的思想变化来看,尤能说明五四批孔的影响效度。具言之,从“历时性”的角度来看,《新青年》读者与编者就反孔或曰批孔的话题进行书信往来讨论后,常乃德、俞颂华仍一如既往地坚持自己原本对孔子儒学的理解和定位,并未改变先前对陈独秀等“批孔非儒”之思想主张的异议;甚至有的读者诸如顾克刚等原本赞同《新青年》的反孔言说,但后来却因为陈独秀在批孔问题上陷入了“时势之评”转而就逸出了新文化运动的视野。②从前文可以看出,除顾克刚之外,尚有署名毛义、“崇拜王敬轩先生者”、戴主一等至少三位读者,因为不满意于陈独秀等“新派”人物批孔的“情绪化”、“极端化”倾向而站在了五四批孔的对立面。这表明,极而言之的批孔不一定会必然产生惊世骇俗的效果,有时会适得其反,引发人们的触底反弹,从而“稀释”或弱化了批孔的影响力。凡此种种,更加充分表明了陈独秀等人的“批孔非儒”在当时实然层面的影响确有其限度。

其实,除了以《新青年》读者来信和读者反应为分析路径之外,尚可借助时人的言说和五四新文化运动的亲历者之回忆来加深对这个问题的探讨。就时人的言说而言,1919 年1 月15 日,陈独秀在第6 卷第1号的《新青年》上写道:“本志经过三年,发行已满三十册;所说的都是极平常的话,社会上却大惊小怪,八面非难,那旧人物是不用说了,就是咶咶叫的青年学生,也把《新青年》看作一种邪说怪物,离经叛道的异端,非圣无法的叛逆。本志同人,实在是惭愧得很,对于吾国革新的希望,不禁抱了无限悲观”。③陈独秀:《本志罪案之答辩书》,《新青年》第6 卷第1 号,1919 年1 月15 日,第10 页。这说明至少到了1919 年1 月,包括反孔问题在内的新文化运动所产生的实际影响仍旧十分有限。1919 年4 月6 日恽代英在日记中的观感,则说明包括反孔问题在内的新文化运动在当时之所以未有产生深刻影响的原因,所谓办刊物“若取过激标准,则与社会相去太远,易起人骇怪之反感,即可以长进的少年,亦将拒绝不看”。④恽代英:《恽代英日记》,1919 年4 月6 日,北京:中共中央党校出版社,1981 年,第517 页。当然亦有一些相反的例证,认为包括反孔问题在内的新文化运动所产生的实际影响极大,如1920 年思想学术独成一派的梁漱溟在北京大学做东西文化演讲时说:“以前的人都不曾说过中国的道德风俗等等的弊端,无论是立宪派或革命派,从没有一个人敢与中国文化开战的,就有也不敢十分坚决。到了陈仲甫他们几位,才直截了当从这个地方说起。那是民国五年的事,到现在不过三四年,居然把大家的意思统统改变了。”⑤梁漱溟:《东西文化及其哲学讲演录》,《梁漱溟全集》第4 卷,济南:山东人民出版社,2005 年,第586 页。梁漱溟终其一生,敢讲真话,其言应该不虚。但这里所说的“大家”指的是当时在座的北大学子,北大开风气之先,影响了北大的“大家”,但不是全国。因为就全国范围而言,一般普通民众的思想、信仰及日常生活方式依然非常“传统”,“日用而不知”的儒学思想依然顽强支配着他们的行为和思想观念。⑥左玉河:《反传统、激进主义与五四新文化运动》,《中国社会科学报》2017 年5 月23 日,第8 版。如果说五四时期的尊孔、诋孔之争尚未尘埃落定,太过近距离的观察会出现“盲视”或“当局者迷”之局限的话,那么,事后亲历者的回忆亦可加以参证。如亲历过五四运动的张国焘后来就回忆说,1919年以前,他的北大同学中尊重孔子学说的还占多数,无条件赞成新思潮者依然占少数。①1934 年另一位五四亲历者陶希圣在《对于尊孔的意见》一文中亦提到:五四反孔的影响,多局限在“大都市里的学术界”,而对于“各地的地方政府,农村的家族制度,任何官厅里的撤销主义的精神,满都没有动摇多少”。②类似的回忆还有很多。值得强调的是,就笔者目力所及,在很多当事人的事后回忆中,尚未发现有相反的例证,亦即没有五四亲历者事后回忆和证实“五四批孔造成了‘打倒孔家店’之实”。