基于产出导向法构建地方应用型高校外语类专业课程

——以“专业导学”课程教学实践与探索为例

刘艳萍

引言

2016年国家颁布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中明确提出大学要实行“通识教育和专业教育相结合的培养制度”。作为地方应用型高校,如何结合区域特点,围绕应用型人才培养要求在外语类专业开展通识教育引起了教育工作者的思考。

作为一门人文学科,外语专业教育重点之一是教授语言。语言是人类的活动,能传达人们的思想和愿望,深深扎根于特定的民族文化之中,其专业教育本身应该满足通识教育的特性。外语教育是素质教育的一部分,外语是受教育者作为人的发展的一种必要资源,从教育要符合人的发展并促进人的发展规律来看,外语教育要满足受教育者学习外语作为人的发展的需要(张绍杰2011)。

为了更好地使高校新生接受良好的通识教育和专业教育,美国早在19世纪50年代就开始新生研讨课,这是高校通识课的启蒙教育。美国的新生研讨课主要有两种模式:一种是学术型的,如哈佛大学;一种是混合型的,以南卡罗来纳大学为主,主要为新生适应性课程。在我国,新生研讨课于2003年由清华大学引进并开始实施。后来,国内一些研究型大学也陆续开始尝试,如上海大学、南京大学和中国人民大学等。纵观国内研究文献发现,研究型高校对新生研讨课的研究居多,应用型高校在这一方面的研究则比较少。多数学者主要研究分析美国新生研讨课的理论与实践及对国内高校教学的启示(赵建春、潘敏2017);有的学者根据国内外理论基础和研究探索如何在应用型高校建立新生研讨课体系(肖潇2017);还有的学者研究新生研讨课的启示(易希平、肖雄,等2014)。南京大学的蔡颖蔚、沈群等人(2010)、上海大学的叶志明(2017)和中国人民大学的田宏杰、刘植萌(2016)从教务处教学宏观管理的角度具体描述各高校新生研讨课是如何设计与实施,以及取得了何种效果。

综上所述,现有研究有理论探索、启示、实践操作,大多数是从宏观层面探索新生研讨课,鲜有结合具体专业论述如何实施该课程授课及其教学效果的。

学院从2013年开始为外语类专业新生开设了“专业导学”课程,为了更好地使该门课程把专业教育与通识教育紧密结合,在调查研究了国内外高校新生研讨课的理论和实践的基础上,结合学院专业实际情况和学生的需求,对学院原有的“专业导学”课程进行了改造,使之既符合新生研讨课的要求,又体现应用型高校的特点。为了符合学校教务处的要求,仍然保留原有课程“专业导学”的名称。

一、通识教育和产出导向法

1945年,美国哈佛大学委员会发表的《自由社会中的通识教育》中对通识教育进行了定义,即“学生在整个教育过程中,首先作为人类的一个成员和一个公民所应接受的那部分教育”。它的核心内涵是通过对自由学术的探讨,培养理性完善、情感优美、行为优雅的“完整的人”(the whole man)。国内学者在对通识教育的理解上有所不同。李曼丽(2000)在综合各种通识教育的表述之后,对其内涵作出了初步建构:就其性质而言,通识教育是高等教育的组成部分,是所有大学生都应该接受的非专业性教育;就其目的而言,通识教育旨在培养积极参与社会生活的、有社会责任感的、全面发展的社会的人和国家的公民;就其内容而言,通识教育是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育。总而言之,通识教育是人文教育。而新生研讨课正是探讨如何把通识教育与专业教育进行结合的一门重要课程。

“专业导学”课程采用的教学法理论为文秋芳(2015)的“产出导向法”理论体系(production-oriented approach,简称POA)。该体系包括3个部分(见下图):(1)教学理念;(2)教学假设;(3)教学流程。教学理念包括“学习中心说”“学用一体说”“全人教育说”;教学假设涵盖“输出驱动”“输入促成”和“选择性学习”;教学流程由“驱动”“促成”和“评价”三个阶段构成。虽然该理论是基于中高级外语学习和教学的,但该教学方法和理念也能用在“专业导学”课程中。下面,“专业导学”的教学设计围绕这个理论体系展开。

二、教学改革设计

本课程教学对象为广西财经学院外语类专业2017级新生。课程名称为学校教务处规定的“XXX专业导学”。该课程是学校教务处规定为每个专业开设的课程,授课教师必须为副高职称以上的专业带头人。课程旨在帮助大学新生了解专业,认识专业,掌握专业学习方法,从而更好地进行后续的专业学习。该课程共16学时,1学分,安排8次授课时间。

学院开设这门课已经有4年历史。该门课程使用的教材为自编讲义《专业导学手册》。内容涵盖以下几个部分:国家教育部外语类专业教学大纲、学院各专业人才培养方案、各专业阶段性培养要点、各专业课程简介、语言学习策略、选课指导、班级导师制、学位资格审查制度、各类证书考试信息、外语学习网站、外语类学科竞赛等内容。

2017年,结合通识教育与专业教育的教学改革要求,重新修订了该门课的教学大纲,增加了通识教育的内容和理念。大纲指出,该门课程的教学目的在于:帮助大学新生认识专业和人才培养目标,引导他们树立正确的价值观和方法论,帮助他们了解自己的性格特征,做好职业生涯规划,具有初步的创新创业意识,使他们在大学四年间能用正确的价值观和方法论指导自己的专业学习,自觉养成良好的专业能力素养。大纲把课程分为8个单元,分别为:我的需求、专业前景、专业认识、专业素养、学习方法、认识自己、创新创业、总结汇报。每个单元2学时。

实验学校是一所西部地区应用型高校,本省生源占90%,学生报考专业时几乎是冲着经管类专业而来的。因此,进入外语类专业的学生仅有大约40%是第一志愿录取,约30%的学生是3—5志愿录取,30%的学生是被调剂录取的。虽然他们在中学阶段已经学了至少6年的英语课程,但是对于部分学生而言,把语言作为专业的确是一个非常陌生的概念,内心不是特别情愿。

在第一节“我的需求”课堂上,教师认真听取了所有学生的发言,80%以上的学生表示不了解外语专业,最关心的是就业前景,更不知道进校后商务英语专业还要分会计方向、国际贸易方向和跨境电商方向等,更想知道学分制如何,如何完成学业等。

本门课程教学设计如下:(1)课前告知学生教学目标,布置课前作业。包括查询资料、观看视频和自行阅读《专业导学手册》。(2)课堂上小组讨论。让学生就课前布置的练习进行小组讨论。(3)课堂积极发言和交流。小组讨论后,愿意发言的学生主动走上讲台,分享自己的感受,表达自己的疑惑和提出问题。(4)教师点评和答疑。听了学生的发言后,教师记录并进行点评,重要的是就学生的疑惑和问题进行答疑。(5)课后学生撰写心得体会。本门课程平时有3次课程书面作业,期末1次,有具体的字数和格式要求。课程评分为平时表现占50%,期末作业占50%。

同时,该门课程还外请了其他人员参与教学。根据每个班级的专业或方向,邀请不同的人进入课堂进行授课或指导(见表1)。

该门课程的教学设计是在POA理论指导下进行的,以下表2—4分别从教学理论、教学假设和教学流程方面对比和阐释该门课程的操作。每个表格中首先分别明确理论、假设、流程的定义,其次具体说明教学操作。总体而言,POA理论很好地指导了“专业导学”课程教学。

表2说明了“专业导学”课程符合POA理论中的教学理论环节,从教师的教学设计中看到,教师通过课前讲解和导学确保以学生为中心,课堂上组织教学活动,让学生在讨论和发言中做到学用一体,并通过分析成功人士的价值观,为实现“全人教育”奠定基础。

表3:教学假设

表3说明该课程使用翻转课堂模式,重点为课堂输出。课前的查询资料、观看视频及外来人员上课都是精心准备的输入材料。最后的学生发言是输出。

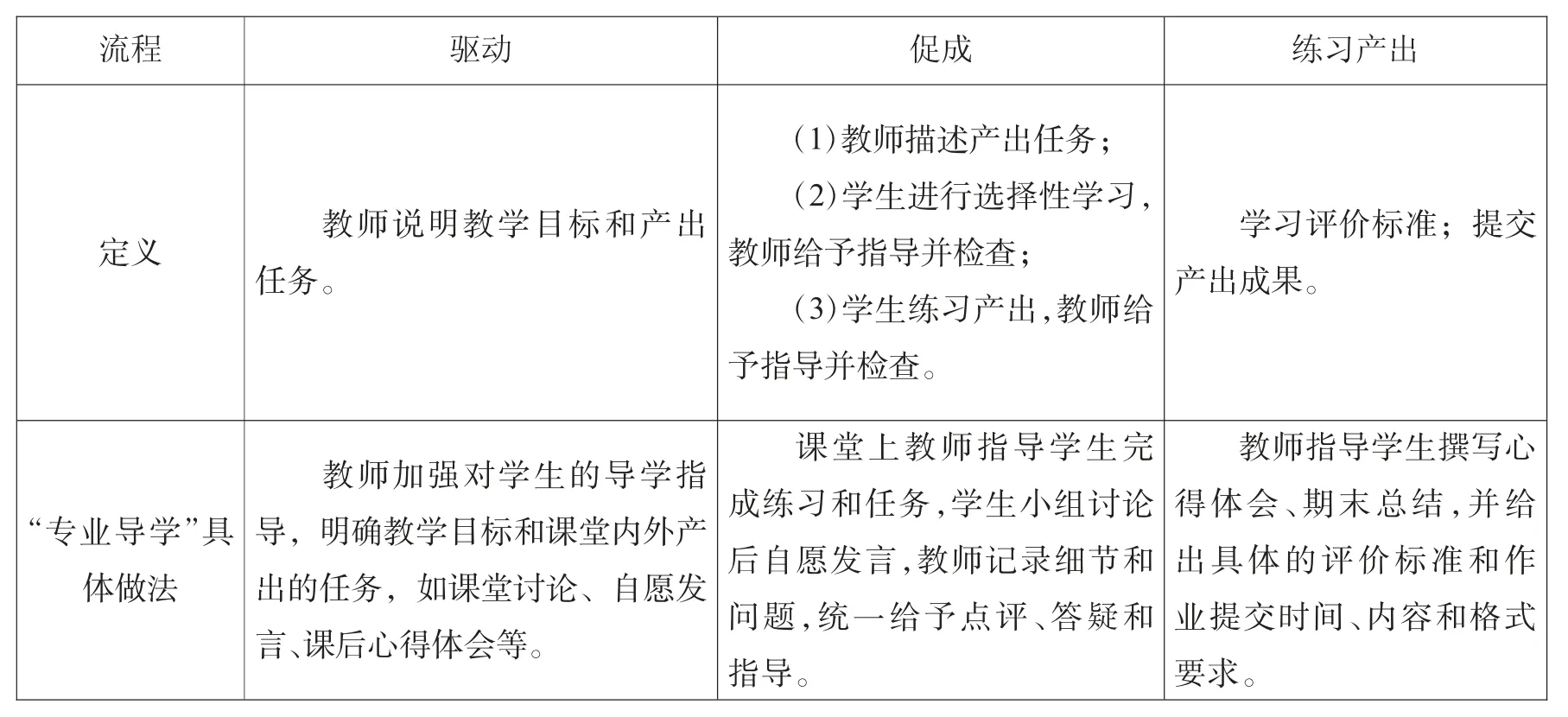

表4:教学流程

表4说明了整个教学过程,驱动环节有教师的指导和说明,促成环节有任务的布置和落实,产出环节更有严格的标准。需要注意的是,教师在教学设计、指导学生、产出后的点评和答疑环节中起到了关键作用。

三、教学效果分析

一个学期的授课结束后,教师对全体学生进行问卷调查,学生的问卷结果和期末作业说明教学取得了良好的效果。93%的学生对该门课程满意。其中,对教学方法的满意度为95%,对教学收获的满意度为92%。

(一)教学方法满意情况

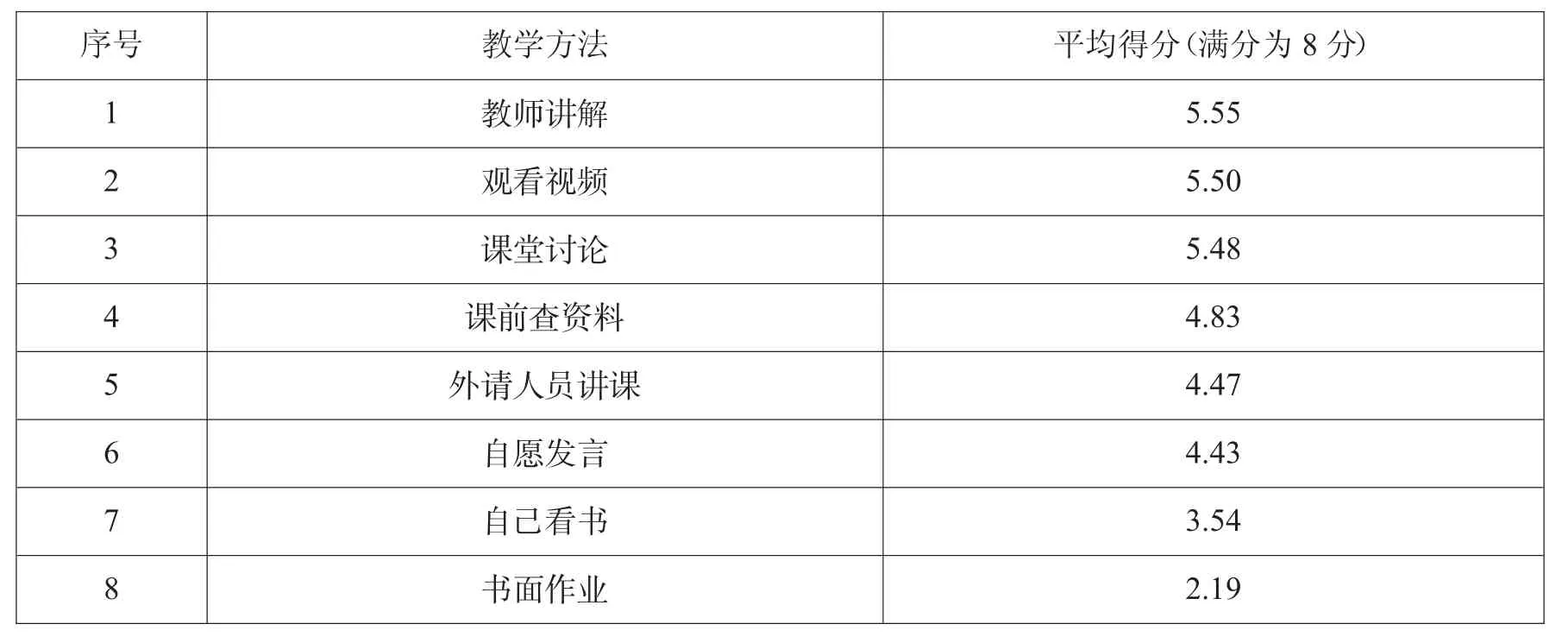

在这门课上,教师讲课的时间并不多。教师在课前强调教学目标,在学生讨论前强调如何操作,然后引导他们发言。学生发言时,教师认真倾听,作好记录,最后点评和解答问题,并补充信息,让学生作出进一步思考。在问到学生“最喜欢哪个环节”时,“教师讲解”平均得分最高,其次是“观看视频”和“课堂讨论”(见表5),说明了“教师讲解”在课堂上的重要性和有效性。

表5:学生对教学方法满意度情况

(二)教学收获

通过分析学生的问卷结果和期末作业,发现该门课程具有以下六个方面的积极作用:

1.了解了专业及专业方向

通过给学生讲解学院近三年的就业率、就业行业、岗位需求等数据和观看学院优秀校友的视频,进一步帮助他们了解英语专业、商务英语专业、法语专业等具体要求和专业素养,明确英语专业与商务英语专业的区别。该课程很好地完成了设定的目标——认识专业方向和人才培养目标。

2.确定了学习目标

学生通过课前查找语言专业优秀人物的成功报道,观摩和讨论优秀校友的视频,认识到应尽早做好大学四年的学习规划。绝大多数学生在了解了专业和方向后,制订了大学四年的目标,包括学习方面和社会活动方面,也包括时间安排和外语技能要求。

3.增强了自信心

起初,大多数学生对自己没有信心。随着课程的深入,他们逐渐愿意到讲台上发言,表达感想,并勇于提问,增强了学习的自信心。

4.提升了自学能力

由于大量使用翻转课堂教学,教师课前布置作业,课堂上让学生通过讨论和发言检查学习和掌握情况,最后教师给予及时指导,提升了学生的自学能力。

5.树立了正确的价值观和人生观

通过聆听外请人员授课、课前观看视频、查询名人事迹、讨论名人成功背后的精神,树立了正确的价值观和人生观。

6.增强了合作意识和合作能力

课堂上,教师对学生进行分组,让他们小组讨论,使其在轻松的氛围中增强了合作意识和合作能力。

结束语

综上所述,“专业导学”采用POA教学理论,在教学内容上既注重对学生人文素养的培养,又注重引导学生树立正确的价值观、人生观,达到了既定的教学目标,取得了良好的教学效果。正如叶志明(2017)所说,该课程不以传授知识为目的,而是注重改变学生的知识观和学习观,培养他们的好奇心和探索兴趣,提升其主动学习的积极性。

为了进一步完善“专业导学”课程,还有以下方面需要进一步改进。

第一,对学生的指导应有长期性。学生通过一个学期的学习,收获很大,也树立了学习目标,做好了大学规划。但是随着时间的推移,如果没有监督和严格自律,学生很快就会迷失自己。因此,对于学生的指导应长期进行,并不断鼓励和鞭策他们。

第二,让更多教师参与该门课程的指导。除了担任课程教学任务的授课教师,需要更多教师参与课程指导。例如,学校可以每个学期安排1—2名骨干教师对学生进行讲座或研讨指导。

第三,教学场所应更加灵活。教学场所不应限于教室,可以是咖啡馆、企业、图书馆等,消除学生在教室的拘束感,从而使其更自信地表达自己。