文字源流,除《说文》外,不可妄求

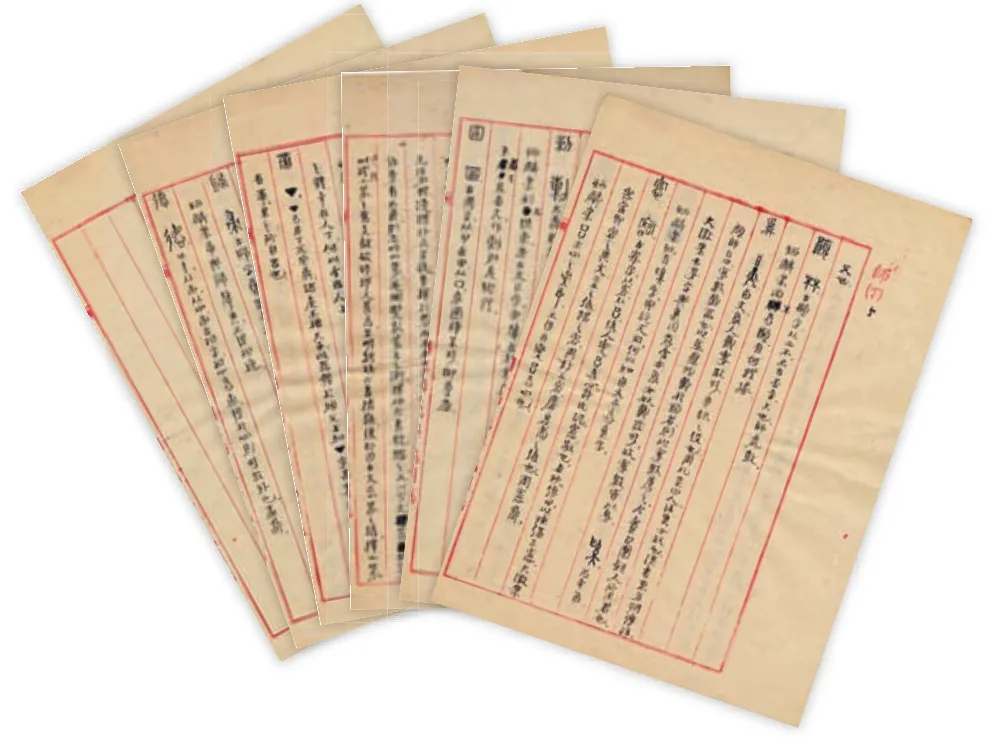

——马宗霍整理、章太炎著《说文古籀补匡谬》书稿

斯彦莉/杭州章太炎纪念馆

马宗霍整理、章太炎著《说文古籀补匡谬》书稿

杭州章太炎纪念馆收藏有一份《说文古籀补匡谬》书稿,为章太炎弟子经学大师马宗霍[1]抄录。书稿竖行书写,首页题写“说文古籀补匡谬 菿汉先生遗著”,稿纸有“国立师范学院”[2]红色信笺字样,共计11页。首页为马宗霍先生撰写序言,后10页为章太炎《说文古籀补匡谬》书稿。20世纪80年代国内首次整理章太炎文献时,因误认其为马宗霍《说文解字》读书笔记而未加重视。

序言中马宗霍首先提及《说文古籀补匡谬》为先师章太炎先生遗著,匡正清吴大澂《说文古籀补》[3]一书谬误。这份馆藏书稿正是马宗霍根据章太炎《说文古籀补匡谬》手校本整理出的抄稿。

序言中马宗霍[4]回忆22年前(1924年)赴上海拜访章太炎先生,适逢章太炎在校阅清吴大澂《说文古籀补》。章太炎对其进行学术指导后,将刚撰写的《说文古籀补匡谬》手校本交予他。马宗霍得到《说文古籀补匡谬》手校本,珍而重之,即便抗战时期多次避地转徙,身上藏籍泯焉俱尽,行箧中仍独存《说文古籀补匡谬》手校本。或者说,正因为马宗霍将手校本藏于行箧,随身携带,书稿才安然无恙。他由衷感叹“匪毖袭下”竟能保全,这是“繄先生墨泽,良有历劫不可磨者在”的天意。

马宗霍最后提到时值章太炎逝世十周年(1946年),距章太炎先生授予《说文古籀补匡谬》手校本,已过去22年。为祭奠先师,他根据手校本再次整理出抄稿,欲出版《章太炎逝世十周年纪念册》。但不知为何这本纪念册世所未见,想来马宗霍这个出版计划并未实施,或与时局纷乱书稿难以出版有关。这也导致章太炎《说文古籀补匡谬》书稿,未见于各类章太炎文献,也未收于上海人民出版社两个版本的《章太炎全集》。猜想马宗霍后来应是将抄稿交予章太炎后裔章导。这份抄稿又跟随章太炎先生遗物,于1986年被章导赠予杭州章太炎纪念馆,后被误认其为马宗霍读书笔记蒙尘至今。

章太炎《说文古籀补匡谬》书稿历经战乱而能留存,饱含着马宗霍对恩师章太炎的拳拳之心,具有非凡的学术史与文化史意义。书稿针对清吴大澂《说文古籀补》一书进行匡谬,体现了章太炎先生以许慎《说文解字》为核心的文字学研究思路与方法。书稿是近代学术史上难得的原始资料,具有重要的文献学价值。

马宗霍先生提及的那份历经战乱的章太炎《说文古籀补匡谬》手校本,已不可见。笔者根据马宗霍整理的手抄稿,辑录出文字,并加以点校。书稿原为竖行书写,体例与清吴大澂《说文古籀补》一致。当然,这两书均是按照《说文解字》体例进行编排的。为方便读者阅读,本文为简体横排辑录,成稿后请浙江大学古籍研究所束景南教授审阅。2019年适逢章太炎先生诞辰150周年,相信这份书稿的面世,既是圆了半个世纪前马宗霍先生未尽心愿,也是章太炎基础文献研究的一件幸事。

一、书稿内容:

《说文古籀补匡谬》菿汉先生遗著

(马宗霍序言)

甲子夏,霍造谒先师余杭先生于上海南阳桥庽庐。先生适校阅吴大澂《说文古籀补》,语霍曰:“治国学必先识字,字有形音义。惟许君《说文解字》寔檃栝之。世以《尔雅》以下诸训诂书为言义之宗,《声类》以下诸音韵书为言音之宗,不悟诸训诂书所隶者。用字之义,非制字之本义也。诸音韵书所部者,用字之音,非制字之本音也。求音与义而不于许书,已为昧其本。至于形,则许君自叙其书曰:据形系联。所据之形,则又曰:今叙篆文,合以古籀。盖本形变形,凡合于六书者,许君略备,偭此旁逑,更为舍正路而弗由,同于索隐行怪矣。乃自郦道元注《水经》,漫谓许氏字说,专释于篆而不本古文,于是元戴侗作《六书故》,其文皆从钟鼎。钟鼎偏旁有不具,则足以小篆。遂开变乱篆古之渐,杨桓《六书统》继之,又以古文大篆相比究,云以证复小篆之旧,支离破碎,缪又甚焉。至明魏校《六书精蕴》,复欲因古文正小篆之讹,择小篆补古文之阙。师心臆决,益横溃而不可理。盖三家者,其操术同,其为六书之厄亦同。然犹各自为书,不阑入许书之名,其妄犹易辨也。及夫清人之治钟鼎者,上循吕薛之辙,下则兼用三家之术而又加儇,虽不事割裂,然就器释文,望文生义。持其义之与许书说解近似者,或疑焉,或驳焉,或比傅焉,而许书乃侵蚀于不觉。吴氏《说文古籀补》出,人以其依《说文》部居,且冠名以《说文》也,方谓其主许宗许,而不知其与乱许无以异。近则《补补》《三补》之作,方兴未艾,偏闰夺正,而吴氏实作之俑,不有以裁之,召陵之绪,其几于息矣。子其识之。”

霍因请受手校本而退,盖自是研寻文字,一以许书为律度,不敢移于新说。日月不居,今距受书之岁,匆匆二十有二年,先生梦奠,亦十稔矣。年来被倭寇,避地转徙,侧身资沅之间,以讲授自靖。南都庽斋及衡阳故国藏籍,泯焉俱尽。独是书以先生手校故,缄之行箧,竟得无恙,匪毖袭之能全,繄先生墨泽,良有历劫不可磨者在。顷同门诸子,欲为先生刊逝世十周年纪念册,爰迻写付之,傥亦海内向往先生遗著者所乐见也。民国三十五年丙戌六月马宗霍记。

(书稿正文)

吴清卿竺信吉金文字,晚年自著字书,颠倒诬缪,视王介甫、毛大可过之,此书则祇取金石文字,依《说文》部类附焉。昔顾氏作《隶辨》,已尝如是,然可以博识异形,不应妄疑正篆。附孔子阙文之义,为蔡卫篆势之符,斯得矣。

炳麟按:《说文》天训颠,则本颠顶之义,非专属苍苍者。今云天体圜,故从。然浑圆之体,半在人下,何以全出人上?

炳麟按:一贯三之说,虽未指为塙然,若云火在地中,正是明夷之象,何云盛也。

炳麟按:艾蒿本是艸类,而独不从艸,若非古文讹俗,必是释者荒谬。

炳麟按:萝从罗声,若云从樵,声义皆不相应。

炳麟按:《说文》自有叒字,桑字从之,与若不同。

炳麟按:周本从用,其上书左出者,的是谬体。

炳麟按:帚与归声异,不得相通。

炳麟按:从道省声,最易说,必改云从古文相,何好纷更之甚。

炳麟按:剌左从柬,盖古文正字,柬声古如炼,阑与剌寒泰对转,故剌从柬声,从束者乃是省文,作则是谬体。

炳麟按:执埶声远,吴氏以点画相似,传合为一,何也?

炳麟按:孝为子承老,今必云从父中象父子依倚,殊不悟考老皆可训父,不必从父也。

炳麟按:明其等曰伐,积日曰阅。伐阅连文而义不同,后人以阅字从门,并伐亦加门作阀,遂以为高门世贵之义。此乃俗说。吴竟云即阀字,伧陋甚矣。

炳麟按:从酉者恐本糟字耳。

炳麟按:宪害寒泰对转,何以云声不相近?

二、章太炎文字学核心观点:文字源流,除《说文》外,不可妄求

章太炎《说文古籀补匡谬》书稿的出现,解决了很多难题。传统认为章太炎未有专门论述吴大澂《说文古籀补》的篇章,仅在与马宗霍、与金祖同的书信中有两段简单严厉的批评。

章太炎与马宗霍言[5]:“若宋以来所作彝器释文,简直无知妄作,无一可信。器自真,释文自妄。” 章太炎认为,宋以来的学者根据古彝器释文,是太过牵强的“无知妄作”。而且这个“妄作”过程是越演越烈。他说:“仆尝谓清人治小学者,于董理文字之功为独绝,其作彝器释文者,于变乱文字之罪为独绝。始作俑于宋之刘原父、杨南仲,至近世吴清卿出,几于杀人以殉矣。”章太炎认为到了近世吴清卿(吴大澂)的《说文古籀补》,祸害达到顶峰,等同于杀人殉葬。最后章太炎无奈感叹:“举世昏聩,以妄为常。仆之说不可以语庸家,而自可语卓荦之士也。”

章太炎与金祖同信[6]中,重申对吴大澂《说文古籀补》看法,他首先提纲挈领地说:“文字源流,除《说文》外,不可妄求。”又言:“宋人之识钟鼎,皆略取形似,笔画增减,一切不论,其失在鹘突。清入之识钟鼎,皆皮傅六书,强为仞定,其失在专辄。然嘉庆以前,谬尚未甚。及吴荣光、陈介棋、吴大澂之书出,而支离谬妄已甚矣。”再三强调,宋代到清嘉庆以前,虽有谬误尚未太过,而到了吴荣光、陈介棋、吴大澂书出,“支离谬妄”太过分了。最后他劝告金祖同:“近世精于赏鉴者推阮芸台、吴清卿(吴大澂),然其受人欺绐,酿为嘲笑之事甚多;况今人之识,又下于阮、吴甚远耶?”章太炎认为吴大澂的学术谬误已经为人嘲笑,如今学识远不如吴大澂的人,难道还要继续走以彝器铭文补《说文》的研究之路吗?

过去读者仅能从这些书信对话中,简单了解章太炎对吴大澂《说文古籀补》持完全否定态度,具体细节无从知晓。而章太炎《说文古籀补匡谬》书稿中,不仅针对性逐条理清谬误,且通过马宗霍转述章太炎对文字学根基源流发展的阐述,可以更加真切地体会章太炎文字学的核心观点。

章太炎首先肯定了许慎《说文解字》的地位,细数“漫谓许氏字说”文字学走偏之路径,先是郦道元注《水经》“专释于篆而不本古文”,后有“元戴侗作《六书故》”,文字皆从钟鼎,“遂开变乱篆古之渐”,后“杨桓《六书统》继之”,谬又甚焉。到了明魏校《六书精蕴》,想要用古文纠正小篆。这三家的学术路径相仿,好在各自撰写观点,并不解构《说文解字》,就算有谬误也算自论自著。到了清代,文字学研究转向采用钟鼎彝器铭文释文,且望文生义。打着兴许慎《说文解字》的旗号,实则“侵蚀”解构《说文解字》原意。到吴大澂《说文古籀补》书出,甚至直接冠名《说文》。自称以许慎《说文》为宗,实则祸乱《说文》。再后来又有丁佛言《说文古籀补补》、强运开《说文古籀三补》,这种祸乱势头方兴未艾,吴大澂实是始作之俑。

总之,章太炎坚持文字学基础是《说文解字》,而不是钟鼎彝器的铭文。再次强调“除《说文》外,不可妄求”。正确的路径是“欲明真书之根,必求于篆文,再溯之于古籀”,无论如何许慎《说文解字》是文字根本源流,万不可走采纳钟鼎彝器铭文解构《说文》的错误路径。